虢國墓地出土青銅兵器賞析

□ 張敏

虢國墓地出土青銅兵器賞析

□ 張敏

虢國是西周時期的姬姓封國,其開國國君是周文王的弟弟虢仲、虢叔。《左傳》僖公五年:“虢仲、虢叔,王季之穆也。為文王卿士,勛在王室,藏于盟府。”文王“孝友二虢”,并經常“咨于二虢”,“虢”字最早見于殷墟甲骨一期卜辭,從虎從寽。有學者通過研究認為其意為“雙手奮力與虎搏斗”的會意兼形聲字;也有學者認為是“手持器械與老虎搏斗”。不管是赤手空拳斗虎還是拿器械打虎,總之都是與老虎搏斗。敢于與老虎搏斗,說明其人勇敢威猛,膽識力量都有過人之處,令人欽佩。

虢仲、虢叔在周族的興起、發展及滅商的過程中做出了重大貢獻。虢國,一個能征善戰之方國。是西周、春秋時期有著特殊地位的姬姓諸侯國。它始封于陜西寶雞,周厲王、周宣王之際東遷三門峽一帶,始終封于王畿之內,與周王室保持著密切的關系。其國君屢屢出任周王室要職,率軍為周王室東征西討,戰功顯赫,故而得以享有“勛在王室,藏于盟府”的殊榮。

以猛虎為族徽、崇尚武勇的虢國,自立國之初就頻繁地參與各種戰事,它的兵器以及生產工具不僅反映了虢國的經濟、軍事實力,而且直接決定著每次戰爭的勝敗。在三門峽虢國墓地的考古發掘中,出土了數量眾多的兵器,類型主要有戈、劍、矛、鏃、盾鍚等。現擇精品介紹如下:

戈,古稱勾兵,是一種鉤、刺的兵器,先秦時期最常用的武器之一。戈的歷史可以追溯到新石器時代的石戈,商代開始普遍使用青銅戈。商、西周和春秋時期以車站為主,由于裝有長柄適于遠距離的勾殺,青銅戈成為車戰中的主要武器。虢國墓地出土的戈形制基本相同:鋒呈三角形,銳利;援略上揚,或有脊或無脊,上下邊有銳刃;援下垂胡,胡部長短不一;內、援之間有凸棱形欄;欄側穿孔數量不等,形狀不一。內皆為直內,近長方形,其后下角或有缺口,或無缺口。依據戈胡的長短與欄側穿孔的數量分為短胡一穿戈、中胡三穿戈、中胡四穿戈、長胡三穿戈、長胡四穿戈、長胡五穿戈等幾大類。

銅內鐵援戈(圖1) 西周,殘長17.4、內長7.5、內厚0.5厘米由鐵援、銅內鍛接組合而成。鐵援有脊,鋒部殘損,據存留部分目測,刃部原應十分銳利。銅質葉片的援本部正背面均以綠松石鑲嵌一組長鼻龍首紋,內部正背面均以綠松石鑲嵌一組C形卷云紋。按其鐵樣分析屬塊煉鐵,是公元前9~8世紀的早期人工冶鐵制品。1990年出土于虢國墓地M2001虢季墓,現藏于河南博物院。

長胡三穿銅戈(圖2) 西周,通長21、欄長11.7、內厚0.35厘米。斜邊三角形鋒稍殘。援脊不明顯,援本上部穿孔為縱長條形,內后下角有小缺口。1990年出土于虢國墓地M2001虢季墓,現藏于河南博物院。

長胡四穿銅戈(圖3) 西周,通長23.9、欄長12.1、內厚0.2厘米。等腰三角形鋒,援無脊,援本上部穿孔為橫長條形,內后下角有小缺口。內部正、背面各飾二組上下相疊的C形卷云紋,胡正面紋飾相勾連。1990年出土于虢國墓地M2001虢季墓,現藏于河南博物院。

龍紋長胡四穿銅戈(圖4) 西周,通長20.9、欄長12.3、厚1.0厘米。三角形鋒尖,援上刃斜直,有脊,胡較長,長方形內,內尾部上角圓,下角內凹,欄側四穿,內部一穿。援本中部飾浮雕狀龍紋,內上飾龍紋。1991年出土于虢國墓地M2011太子墓,現藏于虢國博物館。

長胡五穿銅戈(圖5) 西周,通長25.6、欄長12.5、內厚0.4厘米。斜邊三角形鋒,援無脊,援本部有二穿,中部穿孔為圓形,上部穿孔為縱長條形。1990年出土于虢國墓地M2001虢季墓,現藏于河南博物院。

中胡三穿銅戈(圖6) 西周,通長16.8、欄長8.2、厚0.6厘米。三角形鋒,直援,援上刃斜直,長方形內,內尾上圓角,下角內凹,胡較短,欄側三穿,內部一穿。1991年出土于虢國墓地M2011太子墓,現藏于虢國博物館。

矛,用于直刺、沖刺的兵器。其中長柄矛為戰車上的車兵使用,短柄矛則是步卒的刺殺兵器。虢國墓地出土的青銅矛大致可以分為兩種,一種是窄葉長骹式,矛葉窄而長,安裝木柄的骹細長沒有穿繩索的孔;另一種是闊短葉長骹無系式,矛刃像短小的闊葉,骹很長,圓孔,無系。這兩種矛都流行于春秋早期。

圖1 銅內鐵援戈

圖2 長胡三穿銅戈

圖3 長胡四穿銅戈

圖4 龍紋長胡四穿銅戈

圖5 長胡五穿銅戈

圖6 中胡三穿銅戈

銅矛(圖7) 西周,通長13.5、葉寬3.3、骹口徑1.55厘米。葉狀鋒刃,圓援中脊,筒狀長骹,骹上有長方形或方形孔,此乃用以固柲的釘孔。1991年出土于虢國墓地M2011太子墓,現藏于虢國博物館。

銅矛(圖8) 西周,最大件:長27.5、葉寬3.3、口徑2.3厘米,最小件:殘長21.7、葉寬3.6、口徑2.3厘米。共5件。形制基本相同,長短、葉寬略有差異。器身均呈柳葉形,尖鋒與葉刃銳利,中脊隆起,長骹圓銎延至葉身前段。木柲前端被削成圓錐體納入銎內,表面髹黑漆并繪有紅色紋樣,由于漆皮大部分已脫落,原紋樣形狀不明。1990年出土于虢國墓地M2001虢季墓,現藏于河南博物院。

劍,可斬可刺、隨身佩帶的近戰短兵器,《說文解字》說:“劍,人所帶兵也。”由于劍在近距離格斗中以推刺為主,故又稱為“直兵”。劍由劍身和劍柄兩部分組成。劍創制于殷末周初,它既為防身的武器,又是等級身份地位的標致。《考工記·桃氏》記載,士這個階層的佩劍分為上、中、下三制,分別為上士、中士、下士所佩。三門峽虢國墓地出土的青銅劍形制基本相同,有的劍刃上有因使用而造成的缺口。銅劍在西周早期已普遍出現,與西周、春秋其他地區出土的青銅劍相比較,三門峽虢國墓地出土的青銅劍有四個特征,第一,劍背和劍莖是一根連續的圓柱體,沒有分界線;第二,劍葉的后端呈弧形,無臘;第三,劍身作長條形,雙刃直而平行,劍首呈圓形;第四,劍的長短不一。

銅劍(圖9) 西周,通長33.5、劍身寬3.4、脊厚0.9厘米。劍身如葉狀,中脊起圓棱,從末端延長成圓柱形莖,首圓形內凹,鋒刃極利。1991年出土于虢國墓地M2011太子墓,現藏于虢國博物館。

圖7 銅矛

圖8 銅矛

圖11 雙翼外張形銅鏃

圖9 銅劍

圖10 雙翼內收形銅鏃

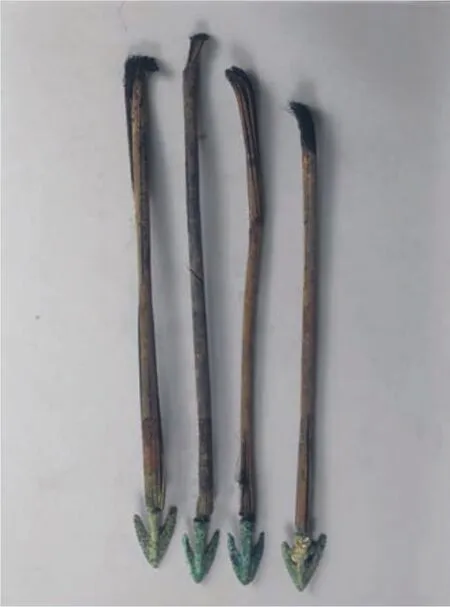

鏃,安裝在箭前端,用弓弦彈發的遠射兵器,也就是通常說的箭頭。青銅鏃最早發現于二里頭文化遺址,商代早期大量使用。到春秋時期,青銅鏃進一步向實用、殺傷力強的方向發展,成為攻守城市、殲滅敵軍的重要武器。虢國墓地出土的青銅武器中,青銅鏃的數量最大,式樣最多,其刃部呈弧形,兩翼張開,但出現了收削的趨勢,而這種收削的趨勢恰是春秋早期青銅鏃的重要特征。

雙翼內收形銅鏃(圖10) 西周,最大件:鏃長3.5、雙翼寬1.5、鋌徑0.45厘米,最小件:鏃長3.4、雙翼寬1.4、鋌徑0.4厘米。共13件。形制、大小相似。尖鋒,雙翼內收有銳刃,高脊,圓柱狀鋌,皆殘存葦制箭桿。1990年出土于虢國墓地M2001虢季墓,現藏于河南博物院。

雙翼外張形銅鏃(圖11) 西周,最大件:鏃長3.6、雙翼寬1.9、鋌徑0.4厘米,最小件:鏃長2.6、雙翼寬2.4、鋌徑0.5厘米。4件。形制相似,大小略有差異。尖鋒,雙翼外張有銳刃,高脊,圓柱狀鋌,皆殘存葦制箭桿。1990年出土于虢國墓地M2001虢季墓,現藏于河南博物院。

方錐鋒銅鏃(圖12) 西周,通長6.3、鋌長4.2、鋌徑1.5厘米。前部四方體,方錐形鋒尖,中部圓柱體,管狀鋌。鋌上部有一穿孔。1991年出土于虢國墓地M2011太子墓,現藏于虢國博物館。

四葉鋒銅鏃(圖13) 西周,通長2.85、銎孔直徑0.9厘米。4件。形制、大小、紋樣基本相同。鏃身由前后兩部分組成,前端呈立方體,四角各有一個蕉葉狀鋒,鋒葉表面飾蟬紋,末端為圓形銎,銎內尚存木制箭桿殘段。箭桿髹黑漆為地,滿涂朱砂,應即所謂彤矢。1990年出土于虢國墓地M2001虢季墓,現藏于河南博物院。

圓錐鋒銅鏃(圖14) 西周,通長7.3、鋌長3.6、最寬1.4厘米。圓錐狀鋒,中部柱狀,錐形鋌。1991年出土于虢國墓地M2011太子墓,現藏于虢國博物館。

圖12 方錐鋒銅鏃

圖13 四葉鋒銅鏃

圖14 圓錐鋒銅鏃

圖15 橢方形銅盾鍚

盾鍚,盾之裝飾物。虢國墓地出土的盾鍚有圓形和橢方形兩種,形制基本相同,皆是正面中部向上隆起,背面相應凹陷周邊有數個穿孔,用來連綴于盾牌之上。

橢方形銅盾鍚(圖15) 西周,圖左:通長17.2、寬11.9、高2厘米。圖右:通長17、寬12.1、高2.5厘米。共2件。形狀、大小基本相同。器身呈橢方形,中部向上隆起成弧面,四個長條形穿孔分布其中,邊緣較寬。兩角邊緣各有兩個穿孔,而另兩角的背面則各有一個環形鈕向內凸出。鈕和穿孔都是用以系繩或貫釘。1990年出土于虢國墓地M2001虢季墓,現藏于河南博物院。

從斬木為兵到冶煉鑄造青銅兵器,中國從原始社會到進入奴隸社會,中國古代的兵器取得了質的飛躍,青銅兵器時代與我國奴隸制社會相始終,即從公元前21世紀的夏代開始,到公元前五世紀的春秋時代止,先后經歷夏、商、西周和春秋,占據戰爭舞臺長達1600余年。在這個漫長的歷史時期里,無論是天子或諸侯,都是以戰車的擁有量及其武器裝備作為衡量一個國家軍事強弱的重要標致。到了西周,車兵和步兵已廣泛使用了斧、鉞、戈、矛等青銅兵器作戰。因此“千乘之國”、“萬乘之君”、則成為顯示國力強盛的象征。

(責任編輯:郭彤)