安徽手工紙發端、演進與業態之考究

文_黃飛松

中國宣紙股份有限公司宣紙研究所所長

安徽手工紙發端、演進與業態之考究

文_黃飛松

中國宣紙股份有限公司宣紙研究所所長

四、安徽手工紙在明清時期的拓展與豐富

明清時期,尤其是明代,安徽印刷業和印刷技術都取得了高速發展,官刻和私刻幾乎遍及全省。徽州是坊刻較為集中的地區,既有雕版印刷,又有套色“饾版”和無色“拱花”印刷,還有木活字、泥活字、錫鑄版印刷,其規模之大,印刷之精良,在安徽歷史上是空前的。

明朝萬歷年間(1573——1619),徽州一躍成為全國印刷中心之一,究其原因,除了經濟發達、文化繁榮,徽州盛產優質木材、墨和紙等理想印刷材料外,還有兩點不容忽視。一是徽州版畫刻工獨步當時。據當時統計,明清僅徽州有名可考的刻工即有400余人,時稱“新安刻工”,“明時杭州最盛行雕版畫,殆無不出歙人手,繪制皆精絕”[1]。二是資金雄厚。徽商從明代成化年間(1465——1487)進入鼎盛時期,商賈巨子輩出,其中不乏文人、學者,刻書、藏書蔚然成風,以吳勉學(明徽州歙縣人)、汪廷訥(明徽州休寧人)、胡正言(約1580——1671,徽州休寧人)為代表,校刻經、史、子、集數百種。其中汪廷訥著有《環翠堂集》,胡正言著有《印存玄覽初集》《胡氏篆草》等,為后世同業發展做出了不少貢獻。

其時,宣城、涇縣、寧國、繁昌、貴池、六安、桐城、太和、和州、鳳陽等地也有不少有名的私家刻書。在木活字、泥活字和錫鑄版印刷方面,元代即有縣令王禎在旌德縣創造木活字3萬余個,并印成自撰的《農書》;清代徽州程偉元用木活字印制《紅樓夢》(即后來的程甲本、程乙本),六安晁貽端用木活字印制大型叢書《學海類編》,涇縣翟金生在畢昇的泥活字基礎上創制人稱“堅貞如骨角”的泥字坯并印制《修業堂集》《涇川水東翟氏宗譜》,歙縣程敦印《秦漢瓦當文字》是目前我國唯一錫鑄版印刷存世品。

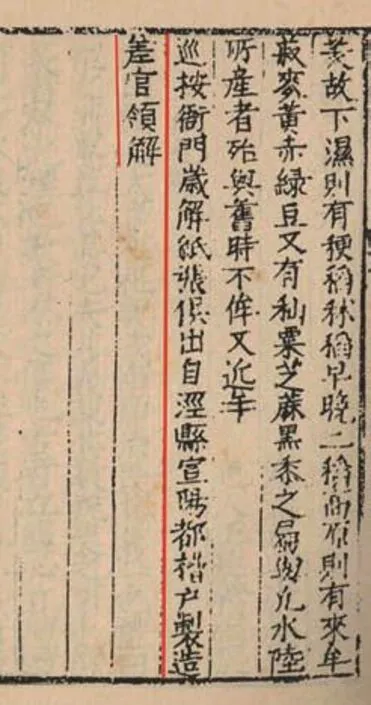

圖1 明嘉靖三十一年《涇縣志》書影

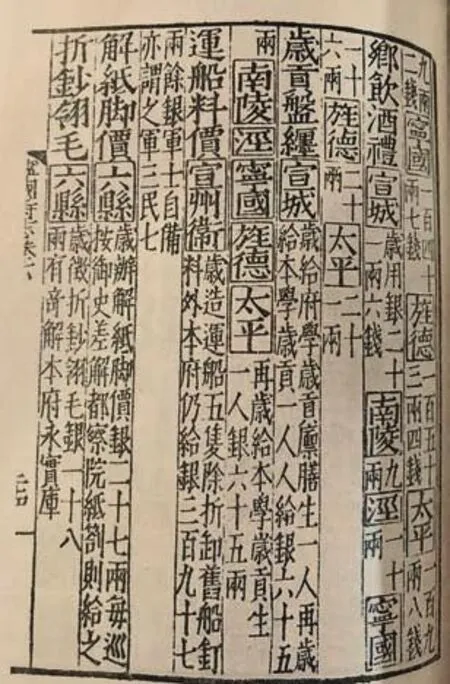

圖2 明嘉靖十五年《寧國府志》書影

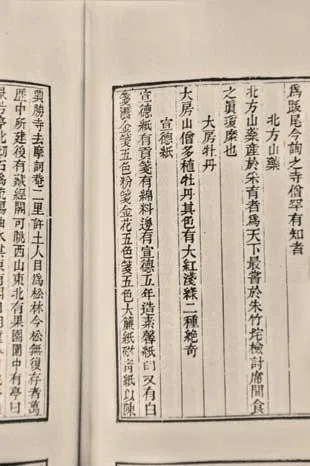

圖3 清查慎行所著《人海記》書影

圖4 宋劉汲所著《嵩山集》書影

圖5 宋祝穆所著《方輿勝覽》書影

明代,安徽的宣紙生產進入重要的發展階段,工藝日趨完善,品種花色日益增多,贊譽宣紙的詩文屢見不鮮。明人沈德符在《飛鳧語略》中曾說:“涇縣紙,粘之齋壁,閱歲亦堪入用,以灰氣且盡,不復沁墨。”[2]明人文震亨《長物志》記載:“國朝連七、觀音奏本、榜紙俱不佳……吳中灑金紙,松江潭箋,俱不耐久,涇縣連四最佳。”[3]明末清初人方以智《物理小識》指出:“永樂于江西造連七紙,奏本出沿山,榜紙出浙之常山、廬之英山。宣德五年造素馨紙,印有灑金箋、五色金粉、磁青蠟箋。此外,薛濤箋則礬潢云母粉者,鏡面、高麗則繭紙也。后唐澄心堂紙絕少,松江潭箋或仿宋藏經箋漬荊川連芨禙蠟砑者也。宣德陳清款,白楮皮厚,可揭三四張,聲和而有穰。其桑皮者,牙色礬光者可書,今則綿推興國、涇縣。”從上述文獻記載可以看出當時文人士紳較普遍認為涇縣宣紙質量上佳。除此之外,還有宣紙上貢朝廷直接由巡按衙門按年度調撥的記載,嘉靖三十一年(1552)《涇縣志》(圖1,迄今留存最早的《涇縣志》)載:“巡按衙門歲解紙張俱出涇縣宣陽都槽戶制造,差官領解。”清初順治十三年(1656)修《涇縣志》亦有同樣的記述。相隔一百多年兩次修志的相同記載表明,宣紙貢品一直是由涇縣宣陽都槽戶提供,宣陽都應是涇縣當時優質宣紙的產地。無獨有偶,明代嘉靖十五年(1536)的《寧國府志》(圖2)載:“解紙腳價(六縣):歲辦解紙腳價銀二十七兩,每巡按御史差解,都察院紙札則給之。”當時的涇縣、太平、南陵、寧國、旌德、宣州均屬寧國府管轄,也可看出寧國府所轄范圍內均產佳紙,由巡按衙門提調,由官方統一付與紙款和運輸力資。

明代吳景旭在《歷代詩話》中記載:“宣紙至薄能堅,至厚能膩,箋色古光,文藻精細,有貢紙,有棉料,式如榜紙,大小方幅可揭出三四張。”這說明當時的宣紙品種已經非常豐富,既有高檔的貢紙,也有普通的棉料,還有特殊品種夾宣。清代查慎行在《人海記》(圖3)中稱:“宣德紙有貢箋,有棉料,邊有宣德五年造素馨紙印,又有白箋、灑金箋、五色粉箋、金花五色箋、五色大簾紙、磁青紙,以陳清款為第一。”[4]鄒炳泰在《午風堂叢談》中稱:“宣紙陳清款為第一。薛濤蜀箋、高麗箋、新安仿宋藏金箋、松江潭箋,皆非近制所及。”通過對比分析,宣紙更是體現出其品質。根據學術研究界的另一種說法,宣紙在明代也被以皇帝年號稱為“宣德紙”,與“宣德爐”“宣德窯”并稱,說明明代宣紙制造無論是棉料(生宣),還是貢箋(加工宣)都達到很高水平,遠超前代,在全國各地紙張中顯得出類拔萃。

清人金農在其《冬心畫竹題記》中有“宣德年丈六宣”的記載。清乾隆十八年(1573)《涇縣志》記載:“康熙戊戌后,內差采買,最大曰潞王,高一丈六,明潞藩制式。”說明明代宣德年間宣紙制造達到很高水平,開發出丈六大紙。

宣紙在清代發展很快,在康乾時期進入盛世。王原祁(1642——1715)等纂《萬壽盛典初集·卷五十六》中統計的書冊中就有“宣紙對數廣運全部一冊”,由此可見清代此前用宣紙印制的書籍較為常見,該冊因沒有明確書名,只能以“宣紙對數廣運”等詞句替代。清代乾隆、嘉慶年間編著的大型著錄文獻《石渠寶笈·卷十八》中載:“御題詩云:宣紙一幅剛尺一,中有千山高嵂崒,摩挲象軸認蟲文,喜是麓臺老來筆;麓臺年老筆亦老……”

康熙進士儲在文宦游涇縣時作《羅紋紙賦》:“……山棱棱而秀簇,水汩汩而清駛。滿天谷樹,陰連銅寶之云;匣地杵聲,響入宣曹之里。精選則層巖似瀑,匯征則孤村如市。度來白鹿,尺齊十一以同歸;貢去黃龍,篚實萬千而莫擬。固已軼玉版而無前,駕銀光而直起。乃有浚儀華胄,天水名流。卑白州之刺史,薄好畤之通侯。化先民之舊軌,煥一己之新猷。竭智慮,運神謀,驅布腳,屏麻頭。緬疏密而設想,依締綴以凝眸。幾徘徊于五夜,遂獲效于三秋。界道紛紛不見亦顯,方空朗朗不圓亦轉。映日則星星彩爛,疑辰宿之周攢;臨風則縷縷絲橫,恍晶簾之欲卷。雜翻鴻而比象互交,無藻繢之繁;較蟬翼以殊觀獨巧,有玲瓏之辨。豈天孫之機杼,抑小玉之刀剪。何體潔而性貞,竟騰花而散繭,使其披繡篋、解湘函、縫短褶、緝長衫,衣婀娜之小婢,飾秾粹之嬌鬟。……譬彼秋云,入奩不棄。等諸文被,設座非凡。爾乃四庫王孫,百城公子。挾風吞篆之儔,奪錦擲鰲之士。和風乍拂,午夢初醒。茗瓷未燥,沉水留馨。倚綺疏而搔首,排竹戶以抽扃。或神來于舞劍,或機到于隨形,或千緡之乞賦,或萬匹之求銘。時則黃陳金線,烏磨玉玦。目睨淋漓,心摹工拙。舒皓腕以將揮,醮青鏤而還輟。陋古田之過小,怪素叚之濫截。于是興雖暫遏,意豈遂忘。格必臻乎超脫,品乃異于尋常。致貴華而不縟,理欲透而彌光。寓天然之黼繡,備自在之文章。幾凈窗明,欲敵情于楮甸,似紈非縠,應索最于猷疆。爰乃舟泛青翰,?乘白鼻。帆收柳暗之津,障卸肩摩之地。持鑄礫、搜新異、呼阛阓、研真偽。越楓坑而西去,咸夸小嶺之輕明。渡馬瀆以東來,并說曹溪之工致。”[5]詳盡記述了約300年前涇縣制作宣紙的盛況。由儲在文的實地考察體驗來看,康熙年間涇縣已成為相當有規模的高端紙品制作基地。

圖6 南洋國際第一次勸業會超等文憑獎證書

圖7 太平洋博覽會上金獎證書(影印件)

除宣紙制造的高度繁盛之外,徽池古紙在中古時期即已名聲大顯,到明清之際依然名品紛出,呈現傳承有緒的良好態勢。

如前文所引:“蜀箋體重,一夫之力僅能荷五百番,四方例貴川牋蓋以其遠號難致,然徽紙、池紙、竹紙在蜀,蜀人愛其輕細,客販至成都,毎番視川箋價幾三倍。”說明安徽區域所產的徽紙、池紙在四川境內較為暢銷,而且價格相當于川紙的幾倍。《天中記》載:“南唐以徽紙作澄心堂紙得名。”宋代劉汲(?——1128)在《嵩山集》(圖4)中云:“伏蒙貺以律令,朝夕敬以從事正所愿也,近得徽紙,似佳輒進三百并三碑恐或須之所幸臺察。”[6]元代文學家顧瑛(1310——1369)及友人合作的《玉山名勝集》云:“余以蜜梅、徽紙二束寄贈玉山,辱以詩謝用韻填廓聊復雅意。”[7]顧瑛還在其《草堂雅集》中言:“家有杞菊軒,吳人稱為杞菊先生云,送徽紙昌園梅且索。”[8]上述文獻中均談到當時的徽紙被當作禮品,在古代文人交往中起到聯絡感情的作用。

南宋文人朱熹姻親祝穆(?——1255)自撰、自刻版印發的《方輿勝覽·器用類》(圖5)專門列舉了:“曾文清竹紙(紹興),白居易琵琶行(江州),白居易紫臺筆(寧國),白居易紅線毯(寧國),王介甫寄謝池紙(池州),黃魯直清江紙(池州)。”[9]清代高晉(1707——1778)等纂《欽定南巡盛典·題湛持軒》:“題湛持軒,舊有書軒,臨淀池。紙樅木榻樸相宜,隔溪點綴頗繁矣,未識吾心湛以持。”[10]南宋詩人陸游的外甥宋末學者桑世昌在《蘭亭考》中云:“簡齋用池紙臨中闕痛字。”[11]清代錢塘人倪濤在《六藝之一錄》中載:“簡齋用池紙臨闕痛字,高宗所賜臨本亦然,似是御本寫也。”這些文獻都分別提到池紙的功能。另外《書史》《說郛》《古今事文類聚》《格致鏡原》等文獻中不僅記載了徽紙、池紙、歙紙,有的還記載了大幅面紙張。

徽池紙之外,明清時期皖南其他縣域的手工造紙記述也較多,如《寧國縣志》載:“表芯紙。寧地多山,所產竹木紙料豐富,初無業此者。清光緒年間,二都、四十都周、吳二姓仿江西造紙法創設紙廠,始辦時制紙無多,后則漸推廣。現全境計大小紙廠四十多家,出品名曰表芯,曰萬高,曰千古等類,行銷境內及蕪湖、宣城、高淳、東壩各處,每年約計在兩萬擔之譜,邇來價廉銷滯,歇業者多,今各紙業又放大改良或不致衰落。”[12]

鮑明發《文脊山記》云:“文脊隙地多樹楮,取其皮制紙,甚綿密,歲有額解入京師充御用,似此亦與宣涇貢紙并重矣。”[13]《南陵縣志》記載:“坑紙出于山南鄉二十一都一,大者謂之皮紙,小者謂之凈皮紙,還出產傘紙,并載明檀皮‘數歲一刈,其枝取皮可以為紙’。”[14]

據清道光增修本《繁昌縣志》卷六《食貨志·物產部》云,繁昌縣也生產過“潞王、白鹿、畫心(亦名澄心堂)、卷連、連四、公單、學書”等紙。

1905年,《江西官報》刊文載:“皖貴池縣開元鄉劉某現因該處紙業日漸減色,于生計頗受折虧,擬改仿日本手工漉紙之法恢復紙業從新改良,特先造屋一百余間,一俟房屋落成,即聘洋匠開辦。”[15]

民國年間由第九區行政督察專員毛龍章主持編纂的《安徽第九區風土志略》指涇縣有“宣紙廠共有三十余家,約有工人二千數百人,表芯紙廠共有二十余家,約有工人一千數百人,其每年出口價值約國幣50萬元”。《繁昌縣志》載:“繁昌產紙,品種有潞王、白鹿、畫心、卷連、連四、公單、學書、傘紙(以樹皮為主)、千張紙、火紙、下包紙、高衣紙。”[16]《貴池縣志》載:貴池產紙。類似的方志文獻記載還相當不少。由此可見,當時安徽皖南一帶手工紙生產分布的廣泛度與豐富度都是較突出的。

北宋蘇易簡(958——996)《文房四譜》卷四云:“雷孔璋曾孫穆之,猶有張華與祖書,所書乃桑根皮也。”張華生于公元232年,這說明桑皮紙的生產歷史至少已有1700年。明代嘉靖三十三年(1554)《安慶府志·食貨志·產》記載,“潛山,多茶,有漆,有綿,有紙”;清代康熙六十年(1721)《安慶府志·地理志·物產》載,“紙,以楮為之,名曰皮紙”;民國九年(1920)《潛山縣志·食貨志·物產》云,“以楮梿等皮制者曰皮紙……不亞贛產云”;《安慶地區志》“造紙、印刷”條目載,“岳西、潛山、太湖、貴池等地有生產土漢皮紙、譜紙、白麻紙、書畫紙的歷史。1949年岳西縣有紙槽191張,產量為71噸”[17]。

圖8 2009年在人民大會堂召開的人類非物質文化遺產頒證儀式

圖9 宣紙制作技藝入選人類非物質文化遺產名錄證書

五、晚清民國到當代安徽手工紙的業態發展狀況

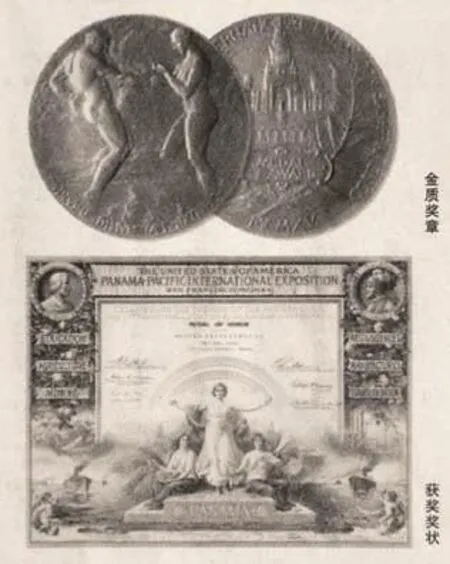

在清末及民國年間,涇縣宣紙開始在品牌傳播上大放光彩,其中突出表現是在各種國際展會上頻頻獲獎。如:1908年,宣紙在上海商品陳列比賽大會上榮獲第一名;1910年,“白鹿”宣紙在南洋第一次勸業會上榮獲“最優等文憑獎”;1910年,“鴻記”宣紙在南洋國際第一次勸業會上獲“超等文憑獎”(圖6);1915年,“桃記”宣紙在巴拿馬太平洋博覽會上獲金獎(圖7);1926年,“汪六吉”宣紙、“曹興泰”宣紙在美國費城舉辦的世博會上獲金獎,等等。

由于屢屢在國際展會上奪魁,宣紙自然成為中外文化聯系的重要紐帶。如20世紀30年代,魯迅先生寄信給西諦(鄭振鐸)先生時寫道:“……用紙,我認為不如用宣紙,……而較耐久,性亦柔軟,適于訂成較厚之書。”[18]除此之外,魯迅先生還曾贈宣紙給了一位蘇聯木刻家畢斯凱萊夫,后來他收到一批畫家回贈的蘇聯版畫。這位蘇聯木刻家對宣紙的評價是:“印版畫,中國宣紙第一,世界無比。它濕潤,柔和,敦厚,吃墨,光而不滑,實而不死,手拓木刻,它是最理想的紙。”

隨著宣紙聲名大顯,宣紙的調查與研究也逐步走向殿堂,胡韞玉在《樸學齋叢書·紙說》談道:“紙之制造,首在于料。”他首先提出原料在紙張中的地位。1936年,中國造紙研究所開展了對宣紙業的調查活動。同年,魏兆淇就發表了《宣紙制造工業之調查》,主要有宣紙原料及紙槽之分布情形、當地產紙情況、紙廠設備情形、制造方法、宣紙之種類名稱、成本約計、紙張之運銷情形等內容;次年,張永惠發表了《安徽宣紙工業之綜述》,文中除介紹宣紙生產的檀皮、稻草、助料水、黏液、石灰、堿、漂白劑等原輔材料外,還就宣紙的皮料制造程序、草料制造程序、抄紙、榨紙、焙紙、檢紙等程序和制法做了比較到位的描述,特意提出:“專制紙料,以供給所有宣紙槽戶之用。制紙部分,不妨維持舊有手工制造法,略加改良,如此不特品質漸臻優良之域,其價格亦可減低不少。”這種提法現已在宣紙業中被廣泛使用。

與此同時,也由于宣紙的美譽度提高,國外也出現一些對宣紙的記載。先后有日本內閣印刷局造紙部派遣棲原陳政于19世紀后期到中國,公開出版了《支那制紙業》,其中說到宣紙制作。光緒九年(1883),一位日本人寫成的《清國制紙取調巡回日記》也記載了宣紙制作工藝。20世紀初,日本的內山彌左衛門于光緒三十二年(1906)寫成《宣紙的制造》的文章,刊登在《日本工業化學雜志》第9編第98號上。現在的研究表明,這文章實際上是由竊取宣紙經濟技術情報而寫成。

清末及民國初年,宣紙的國內市場一般以上海、蘇州、浙江、南京、漢口等地為窗口,銷往各地,生意興隆。隨著1937年“七七事變”的爆發,上述關鍵商業中轉營銷城市均成為淪陷區,宣紙的通商渠道受到嚴重干擾,宣紙的價格起伏很大,有的地方甚至一天一變。再加上機制紙的沖擊,紙箋形態的宣紙銷售陷入嚴重危機,涇縣的宣紙生產也因此難以為繼。1949年中華人民共和國成立前夕,宣紙行業幾乎全面停產,宣紙匠人流離失所,紛紛改謀生路。

據民國二十九年(1940)十一月國民政府的統計:“只有24簾槽生產,以后還逐年減少,主要原因:宣紙生產廠家肩負著繁重的苛捐雜稅,因戰亂交通常有堵塞,運輸時間拖長,廠家資金周轉困難,貨物積壓,工人沒有生計,生活難以維持,無心生產,少量的宣紙生產也是粗制濫造,廉價出售,工廠虧本。再因建國前國民政府經濟崩潰,通貨膨脹,紙幣日益下跌,無法經營,加上紙鄉田地少,工人沒有食糧,造成工廠紛紛倒閉,宣紙生產一落千丈,生產設備毀壞,廠房倒塌,宣紙原料荒蕪。到建國前夕只剩下破舊的幾個紙槽,而且全部停產,宣紙工人只能依靠砍柴度日。”

圖10 涇縣的山川竹海

在同時期,其他紙業也隨著社會的發展而發展起來。1932年《國貨研究月刊》刊登的相關文章說道:“中國為制紙工業之發源地,其手工造紙,遍布全國,徽省徽寧兩屬,亦為國內產紙最豐之區,除涇縣精制之宣紙著稱中外,婺源(當時屬徽州)所產皮紙京仿,亦并稱于鄂贛。”[19]

1943年李蔭五在《安徽政治》中發表的《怎樣發展皖西造紙工業》提及:“手工造紙為皖西造紙特殊技術,其主要產區為潛山、岳西、立煌(現金寨縣)、舒城、六安、霍山等縣產量最多者,為潛山、岳西、立煌(現金寨縣)、舒城四縣,次為六安、霍山、其他各縣產量較少。制紙種類,在抗戰以前,以皮紙、花尖紙、仿毛邊紙、表芯紙、燒紙等為主要產品,供給給本省各地購用外,并運銷上海、安慶、豫南等地。抗戰發生后,所有紙槽戶,大都停歇,迨至省會遷移立煌……現為適應社會需要,多改制工報紙、仿毛邊紙、信封書面紙等。”[20]

中華人民共和國成立后,流離轉行后的宣紙工人逐步歸位,在原宣紙業主的帶領下,逐步恢復宣紙生產,歷經“聯營”“公私合營”“國營”后的中國宣紙股份有限公司(安徽省涇縣宣紙廠)在保持十多年的獨家經營后依然一家獨大。宣紙之鄉涇縣逐步發展成多元化模式,到2015——2016年,涇縣擁有宣紙生產企業近20家,由宣紙派生的書畫紙、加工紙生產企業300余家,全國各大中城市由涇縣人從事的以宣紙、書畫紙為主的紙品店和文房四寶店上千家。涇縣既成為全國最大的手工紙產地,也因“家有廠,外有店”的經營模式,成為手工紙存續行業的一種較為典型的“涇縣現象”。與此同時,黃山市黃山區(原太平縣)有1家從涇縣遷移過去的黃山白天鵝宣紙廠,而桑皮紙目前活態生存在安慶市潛山縣官莊鎮壇畈行政村和岳西縣毛尖山縣板舍村;構皮紙活態生存廠家為歙縣深渡鎮棉溪村江祖術家紙坊和黃山市休寧縣海陽鎮曉角行政村的休寧三昕紙業。其他紙種在安徽其他地區分布較散,活態生存較少。

六、安徽省手工紙的當代生產現狀

1.復蘇與消亡并存——安徽手工紙現代生產格局

安徽手工紙因有豐富的原料供給而發展很快,使用各種原料制紙在嘗試中應運而生,所生產的手工紙不僅用于文化藝術等紀事載體,而且遍布每個家庭,信札文書、書畫載體、契約憑證、祭祀用具、生活用紙無不涉及。截止到新中國成立前,安徽手工紙有以青檀皮和沙田稻草為原料主要用于書畫藝術的宣紙,有以桑皮、構皮制作的生活、民俗和文化用紙,有以竹子為原料用于民俗、文化、生活方面的竹紙,生產區域遍布安徽各縣的農村。一些文化張力較強的紙,如宣紙、構皮紙、桑皮紙等紙種,除了遠銷全國各地之外,還出口海外。一些工業間諜為窺探宣紙等一些紙種的奧秘,多次深入到產紙區域,明察暗訪,形成文字,成為這些紙種較早的調查、研究文獻。

新中國成立之前,戰爭導致時局和經濟不穩,以宣紙為代表的外向型經濟紙種因運輸和通貨膨脹等原因停產,一些用于普通百姓的手工紙的生產沒有受到較大的影響。新中國成立后,在國家的重視和使用群體的關注與支持下,宣紙生產被迅速恢復,經歷了體制變遷后,集中到一地生產,由作坊式生產納入國營經濟體制。改革開放后,宣紙生產迅速發展,由國家體制內經營迅速發展至涇縣部分鄉鎮,涇縣也由此先后被多個機構認定為“中國宣紙之鄉”:2002年被批準為“宣紙原產地域”;2006年,宣紙制作技藝被評為首批國家級非物質文化遺產代表作;2009年,宣紙制作技藝被聯合國教科文組織公布為人類非物質文化遺產代表作(圖8、圖9),成為最早進入國際保護的造紙項目。截至調查期間,宣紙制作技藝是安徽省唯一獨立申報、獨立保護的人類非遺項目。

部分桑皮紙、構皮紙大多也經歷了一段時間的集體所有制后逐步萎縮,導致部分區域絕跡,至今無從查考。進入本世紀前后,由于中國書畫藝術的發展,加上有關部門對古文獻修復力度加大,呼喚各種材料制作的手工紙,桑皮紙、構皮紙的制作再次復興。由此,安徽的潛山、岳西等地手工紙制作技藝先后被列入國家級、省級非物質文化遺產代表作名錄。

安徽竹紙制作在農耕社會時期較為興盛。皖南有據可考或遺址現存的所有出產毛竹的地方(圖10,以涇縣、寧國、旌德、南陵為主)均有手工竹紙。與其他地區不同的是,皖南竹紙均以嫩竹制作。皖西如金寨等地則以成竹為原料進行制作。選材不同,制作工藝也有所不同,也由此說明了安徽手工紙的豐富性和普遍性。安徽竹紙基本都用作祭祀、衛生紙等方面,也有少量用作紀事載體。隨著社會的發展以及機制衛生紙、書寫紙的出現,竹紙的部分傳統功能淡化,失去了一定的市場基礎。手工竹紙因制作成本高,外形難以區分,加上竹紙基本用于祭祀,手工竹紙逐漸被機制竹紙替代,其制作點迅速消亡。

圖11 中國宣紙集團公司制作的部分紀念宣紙

圖12 中國宣紙文化旅游鳥瞰圖

2.復雜性——安徽手工紙業態中的鮮明特點

在安徽所有手工紙中,宣紙的名聲最為顯盛,除在清末民初獲得顯赫榮譽外,在當代也囊括了所有傳統工業產品能獲得的榮譽。加上歷代書畫家的推崇,宣紙既成為手工紙爭相模仿的對象,也成為手工紙冒名的對象。同樣如此,涇縣作為宣紙的原產地和主產區,加上改革開放的政策優勢,各種體制的宣紙廠在20世紀80年代如雨后春筍一樣迅速發展。截至2015年底,涇縣宣紙、書畫紙生產企業有400多家(其中獲得原產地域保護宣紙生產企業16家,實際生產宣紙企業7家左右),年產宣紙1000噸左右,年產書畫紙10000余噸,年銷售收入10億元左右,成為全國最大的手工紙產地,也是全國手工紙業態最為復雜的區域。

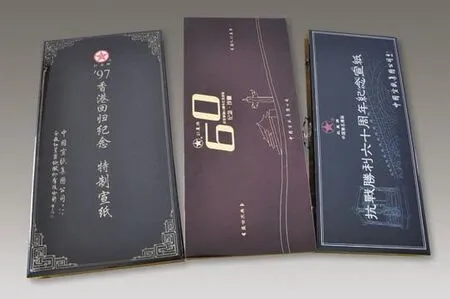

全縣宣紙、書畫紙企業在發展中,進一步增強了創建品牌的意識。截至2015年底,涇縣中國宣紙股份有限公司生產的“紅星”牌宣紙商標被認定為中國馳名商標,“汪六吉”等10家企業的商標被評為安徽省著名商標,還有兩個產品被推為安徽省名牌產品。全縣宣紙行業以中國宣紙集團公司為首開發出的各種紀念宣紙(圖11)逐步走向高端收藏領域,郵票印制宣紙、宣紙制作奧運會獲獎證書內頁為拓展宣紙應用領域開疆拓土。

長期以來,涇縣的宣紙行業將開拓市場的投資放在全國各大中城市。20世紀80年代初中期,涇縣只有一家文房四寶經營戶。截至2015年底,涇縣以經營宣紙為主導的文房四寶商鋪就有100余戶,主要分布在綠寶商業街、荷花塘、宣紙城等區域,是全國縣域城市中經營文房四寶商鋪最多的縣。由于宣紙產業的興起,以宣紙為經濟的產業鏈逐步形成,再加上勞動力市場的多元化,涇縣圍繞宣紙產業的經濟更為繁榮,如工薪、原料、產品、工具等方面的成本呈逐年上升趨勢,加上宣紙生產的文化屬性等方面引來各方探秘者,由此帶來了以宣紙產業為中心的旅游、餐飲、住宿、房產等三產業的興起。(圖12)

(本文為《書畫世界》總第180期“論壇”《安徽手工紙發端、演進與業態之考究》后半部,從中國科學技術大學承擔的《中國手工紙文庫·安徽卷》概述《安徽省手工紙概況》中節選。概述由黃飛松草擬,本課題組組長、中國科學技術大學湯書昆教授審核。)

[1]張海鵬.明清徽商資料選編[M].合肥:黃山書社.1985:206.

[2]沈德符.飛鳧語略[M]//叢書集成.上海:商務印書館.1937:8

[3]文震亨.圖版長物志[M].汪有源,胡天壽,譯.重慶:重慶出版社,2008:338.

[4]英廉,等.欽定日下舊聞考:卷一百五十[M].

[5]阮文藻.安徽府縣志:道光涇縣續志:卷三十一:涇縣續志:9卷[M].

[6]曾棗莊,劉琳.全宋文:211冊[M].上海:上海辭書出版社;合肥:安徽教育出版社,2006:322.

[7]顧瑛.玉山名勝集[M].香港:迪志文化出版有限公司,2003:151.

[8]顧瑛.草堂雅集[M].香港:迪志文化出版有限公司,2003:122.

[9]祝穆.方輿勝覽[M].香港:迪志文化出版有限公司,2001:49.

[10]高晉,等.南巡盛典:卷十六[M].點石齋版本.光緒八年:5.

[11]桑世昌.蘭亭考:卷十一[M].影印文淵閣《四庫全書》本.臺北:臺灣商務印書館.

[12]李丙麢.寧國縣志:卷八[M]//中國地方志集成:安徽府縣志輯:54.南京:江蘇古籍出版社,1998:160.

[13]李丙麢.寧國縣志:卷十二[M]//中國地方志集成:安徽府縣志輯:54.南京:江蘇古籍出版社,1998:269.

[14]徐乃昌,等.南陵縣志[M].臺灣:成文出版社,1970:209.

[15]皖紙改良 [J].江西官報,1905(10):52.

[16]曹德贊.繁昌縣志[M]//中國地方志集成:安徽府縣志輯:41.南京:江蘇古籍出版社,1998:98.

[17]安慶市地方志編纂委員會.安徽省地方志叢書:安慶地區志[M].合肥:黃山書社.1995:648.

[18]潘吉星.中國的宣紙[J].中國科技史料, 1980(02).

[19]皖省婺源之造紙工業[J].國貨研究月刊,1932,1(7):106-107.

[20]李蔭五.怎樣發展皖西造紙工業[J].安徽政治,1943,6(6):39-42.

約稿、責編:金前文、史春霖