侵權財產損害賠償范圍確定之邏輯進路論綱

曹險峰,徐 戀

(吉林大學 法學院,吉林 長春 130012)

侵權財產損害賠償范圍確定之邏輯進路論綱

曹險峰1,徐 戀2

(吉林大學 法學院,吉林 長春 130012)

一個責任原因事實可能造成一系列不利后果,在結果形態上可分為財產損害與非財產損害。兩者在可賠償性、賠償目的、賠償計算規則等方面存在質的區別,很難建立一個統攝兩者的損害賠償范圍模式;又由于人身傷亡中的財產損害賠償或采用項目列舉式賠償方式,或采用定型化賠償方式,故本文原則上以侵害財產權益導致的財產損害賠償為研究對象(《侵權責任法》第十九條),兼顧侵害人身權益導致的財產損害賠償(《侵權責任法》第二十條)。本文試從賠償原則、損害限定模式、限定要素等方面就財產損害賠償范圍限定問題進行綱要式論述,以期能有助于立法論與解釋論①。

一、侵權財產損害賠償范圍確定之基點:完全賠償原則抑或有限賠償原則

損害賠償原則乃侵權責任承擔論的基礎理論,關系到如何具體建構損害賠償規則,可謂“牽一發而動全身”。對此,我國學界存有完全賠償原則與有限賠償原則之理論分歧。持完全賠償原則論學者認為,只要責任成立,賠償義務人就要賠償受害人的全部損害,不考慮加害人的過錯程度、當事人雙方的經濟狀況,以及其他歸責的具體情況②。與之相對應,主張有限賠償原則的學者認為,完全賠償原則在某些情形下會導致個案不公,司法機關在裁判時應運用酌減規則予以緩和③。亦有學者認為,直接財產損失適用完全賠償原則;間接財產損失則適用合理賠償原則,考察行為人過錯程度或者雙方經濟狀況確定賠償額④;等等。

就完全賠償原則與有限賠償原則的區分而言,有如下問題應予考慮:

首先,完全賠償原則是一個與有限賠償原則相對應的概念。一個侵權法上的責任原因事實,可能開啟一個漫無邊際的、蝴蝶效應般的損害群。對受害人遭遇的所有事實上的不利益予以“完全”賠償,一方面既無可能性亦無可操作性,另一方面會嚴重損及行動自由,故各國法無不以一定手段限定侵權財產損害賠償的范圍,只不過界定損害賠償范圍的要素多寡不同而已。其次,損益相抵和過失相抵非屬兩個原則的區分標準。在侵權法中,當受害人因侵害行為受有利益時,在認定致害事件發生后的財產狀況時,應將其所獲利益計算在內,通過比較受損大小和獲益大小認定損害是否存在以及損害的多少。不同立法政策下,對相抵之后的損害可能獲得全部賠償,也可能只是部分賠償。換言之,其主要聚焦于損害的多少之認定,與賠償原則沒有必然聯系。而過失相抵雖然從形式上看是限定了加害人的賠償責任,但針對加害人應負擔的損害部分而言,或為全部賠償,或為有限賠償,二者皆有可能。故過失相抵規則亦不能區分全部賠償原則與有限賠償原則。所以,綜合來看,是否采納損益相抵、過失相抵并不是區分完全賠償與有限賠償的標準。

如果上述認識非屬錯誤的話,進一步的追問則是:什么才是兩種賠償原則的區分標準?從立法例來看,完全賠償原則以《德國民法典》最為典型,有限賠償原則以《瑞士民法典》和《奧地利民法典》最為典型。德國法上的完全賠償原則思想奠定于其1888年所公布的民法“第一草案”。該草案第218條之立法理由謂:“該條系規范財產損害賠償義務之范圍,應及于積極之財產侵害與逸失利益之賠償。所謂損害賠償,于理解上應指向不論任何情況下之全部利益之給付義務。本理由書基于此種立場,不贊同其他法典以加害人過錯程度決定損害賠償范圍之做法。”⑤與其對應之《德國民法典》第249條第1款規定,負損害賠償義務之人,應當恢復到使自己負擔賠償義務的事由不發生時原應存在的狀態。該條確立了完全賠償和恢復原狀兩個原則⑥,完全沒有論及損害賠償范圍應根據侵權人之過錯程度而有所不同。此立法政策無疑切斷了歸責原因與損害賠償范圍之間的關聯性,使得損害賠償范圍單由因果關系決定。而《瑞士債務法》第43條第1款規定,法官有權依據個案具體情況及加害人的過錯程度確定損害賠償之種類與數額。《奧地利民法典》第1324條亦規定,在輕過失情形下,賠償限于實際損失;只有在加害人有重大過錯或故意時,所失利益才能得到賠償。在此等規范下,損害賠償范圍與過失程度掛鉤,兩者需合乎比例,損害賠償范圍因過錯程度不同而存在差異⑦。除過錯外,行為人經濟狀況、責任性質、當事人之間的法律關系、既存保險等也是有限賠償原則下確定損害賠償范圍時所考慮的因素⑧。因此,從確定損害賠償范圍基準角度看,似乎可以作出這樣一個判斷:只以“因果關系”限定損害賠償范圍=完全賠償原則,以“因果關系+其他要素”限定損害賠償范圍=有限賠償原則。

在《民法通則》頒行之前,我國學界幾乎一致地認為,過錯對侵權財產損害賠償范圍沒有影響,行為人不論出于故意還是過失,對他人財產造成的損害,都應負全部賠償責任。《民法通則》頒行之后,學界觀點基本保持不變,且進一步提出侵權造成的間接財產損失和直接財產損失一樣,都應該獲得全部賠償⑨。最高人民法院在有關間接財產損失的兩個復函中正是采取此種立場,未對直接財產損失與間接財產損失的賠償原則作區別對待⑩。

目前,理論界和司法實踐普遍認同《侵權責任法》采納了完全賠償原則?。同時,《侵權責任法》第二十條之規定對財產損害賠償的原則問題也深具啟發意義,其規定侵害人身權益導致財產損害的賠償范圍依次遵循“實際損害—受益返還—雙方協商—法官酌定”的步驟確定。此四個步驟存在先后順序,只有在前一方法不能確定損害多少時,才能適用順序在后的方法。“按照實際損失賠償”其實就是完全賠償,即損失得多,則賠償得多;損失得少,則賠償得少。“按照實際損失賠償”對后續三個方法具有拘束力,特別是法官酌定賠償數額時,也必須遵循“填補原則”,保持侵權人與被侵權人之間損益關系基本持平。法官作出的賠償判決既不能因為侵權人行為過錯不大而裁定少賠,也不能因為行為人帶有明顯的惡意而讓其進行懲罰性賠償。在沒有明確一般性原則時,該條事實上確認了財產損害賠償應當適用完全賠償原則。此外,從反面而言,在我國侵權法上并未確立考慮加害人過錯程度、當事人經濟狀況以及其他歸責的具體因素可以決定損害賠償范圍的一般性規則的情形下,這實際上是更徹底的完全賠償原則的體現?。

本文認為,鑒于理論學說的傳承、司法實踐的做法以及我國法的既有現狀,在解釋論上應堅持完全賠償原則。

當然,完全賠償原則并不是絕對不允許有任何緩和與例外的。所有歐洲國家的法律制度都是從完全賠償原則出發的,但是沒有任何一個國家僵硬地在一切結果上遵循這一原則?。對財產損害而言,限額賠償乃是對完全賠償原則的突破之一。無過錯責任適用之領域多為與國計民生緊密相連的行業、活動。過重賠償責任的負擔,一方面容易導致從業者陷入經營困境,另一方面對于潛在行為人從事該類行業和活動的積極性亦是沉重打擊。為避免出現此種不利后果,法律往往規定侵權賠償的最高限額。在規定了最高限額賠償的無過錯責任類型中,完全賠償是不可能實現的;但沒有規定最高賠償額時,仍有完全賠償原則適用之余地。

二、侵權財產損害賠償范圍確定之起點:損害的認定與損害的限定路徑

在完全賠償原則下,賠償范圍與損害范圍一致。但一般而言,侵權的后果對受害人而言或為物質上的不利益,或為精神上的不利益。該種不利益可能被認為是侵權法上的損害,從而產生賠償權利義務關系;亦有可能未被納入侵權法的調整范圍,不產生賠償權利義務關系。在財產損害中貫徹完全賠償原則,賠償的對象系指前者,即只對納入侵權法調整范圍內的不利益予以賠償。因此,判斷不利益是否屬于損害成為確定損害賠償范圍邏輯進路的第一環。

何謂損害?理論上主要有“差額損害說”“組織損害說”“規范損害說”三種評定學說。盡管各學說對損害本質存有爭議,認定的損害范圍也可能存在差異,但所追求的目標卻相同,即都試圖將具有法律意義的損害從受害人所遭受的各種不利益中抽象出來,從而啟動侵權法的救濟程序。“損害概念”扮演了從“事實上的不利益(自然意義的損害)”到“法律上的不利益(法律意義的損害)”過程的中間角色,只有符合損害概念的不利益才能成為救濟的對象。羅馬法諺“無損害即無需賠償”,正是對這一觀念的深刻總結。

相對作為“物理”或“事實”概念的“不利益”而言,“損害”是一個法律概念,一旦某個不利益被認可為是“損害”,意味著其具有可救濟性和可賠償性。但很明顯的是,侵權法既是一部有關責任的法律,也是一部無關責任的法律,無論從單個侵權行為人的利益出發,還是為了自身生存的愿望,侵權法都必須將那些過于“遙遠”的損害從其體系中排除出去?。因此,抽象定義式的損害概念對于界定損害賠償范圍的作用有限,侵權法尚須建構合理的篩選機制,進一步限定損害的范圍。在大陸法系立法例中,存在如下不同的限定方式:

有以不法性限定損害者。如《意大利民法典》第2043條規定:“任何故意或者過失給他人造成不法損害的行為,行為實施者要承擔損害賠償責任。”法院依據此條所確立的損害違法性特征篩選出可賠償性損害,既可以避免不區分情形一概不予保護,也可以避免損害賠償請求權漫無邊際?。

有以需具有法律上的相關性限定損害者。認為只有具備“法律相關性”的損害才被認可為可救濟損害;反之,若不具備法律上的相關性,則不屬于可救濟損害。如《歐洲示范民法典草案》第Ⅵ-2:101條規定,受害人僅能就具有法律相關性之損失與傷害請求賠償?。

有以損害特征限定損害者(或可稱損害自我限定型),此以法國法為典型。《法國民法典》第1382條規定,“人的任何行為給他人造成損害時,引起過錯而致損害發生之人應當負損害賠償責任”;第1383條規定,“任何人不僅因其造成的損害負賠償責任,而且還因其懈怠和疏忽大意造成的損害負賠償責任”。單就立法文字而言,法國法似乎認為所有的損害都是可賠償的。但司法實踐卻有所不同,只有具備權益合法性、確定性、直接性和個人性特征的損害才是可賠償的?。其中,權益合法性旨在拒絕對參與禁止性活動而遭受的損失作出賠償,如犯罪活動等;損害確定性旨在排除假想的、自然的損害;損害直接性旨在排除間接受害人所提出的損害賠償請求權,如債權人不得因為第三人造成債務人死亡而向第三人主張損害賠償;損害個人性旨在排除未遭受實際損害的人就他人的損害請求賠償,主要從程序法上的可訴性角度界定損害是否可予賠償?。司法實踐對立法規定加以“修正”的深層原因在于,法國侵權責任采用了“行為—損害”的邏輯進路,過錯行為直接指向(范圍無限制的)損害,為避免可賠償性損害范圍過寬,不得不通過改造損害概念以限縮損害的范圍?。

有以限定“權益”而限定損害者(或可稱權益限定型),此以德國法為代表。《德國民法典》第823條第1款以列舉加概括的方式,將可賠償性損害的范圍限于對生命、身體、健康、自由、所有權以及其他權利所造成的損害范圍之內;第823條第2款未明確列舉可賠償損害的范圍,需借由其他法律確定,當且僅當行為人違反以保護他人為目的之法律時,才存在可賠償性損害;第826條則規定行為人在以故意背俗之方式加害于他人時產生損害賠償責任。觀此三個條款,德國法是以絕對權為核心建構可賠償損害體系的?。權益成為行為與損害之中介,法律上規定的權益范圍直接限定了損害的范圍,沒有權益的侵害就沒有損害,權益成為限定損害的“過濾網”。此外,《德國民法典》第823條和第826條又將權益區分為絕對權、受法律保護的絕對權以外的權益和一般利益,分別對其予以不同程度的保護和救濟:因故意或者過失侵害絕對權時應承擔損害賠償責任;而對于絕對權之外的利益,必須加害人因過錯違反了以保護該利益為目的的法律時才應該賠償,或者,只有故意違反善良風俗時才應當賠償?。因此,德國法是以權益的范圍(第823條第1款)、法益及保護性法律的范圍(第823條第2款)、法益及其特殊侵害方式(第826條)作為進一步限定可賠償性損害的方式的?。

本文認為,我國侵權法上沒有規定損害結果的不法性,也沒有采納法律相關性損害的概念,因此,應對比損害自我限定型與權益限定型進行選擇。如是,我國法的損害限定模式應為權益限定型。

我國《侵權責任法》第六條第一款規定:“行為人因過錯侵害他人民事權益,應當承擔侵權責任。”其中,民事權益系指該法第二條第二款中通過“部分列舉+兜底性條款”所列舉的各類權利和利益。我國《侵權責任法》權益保護范圍的非限定性,似乎與法國法的規定相同。若此論斷正確,則相應地可以采用法國模式限定損害范圍。有學者正是基于此種思路,認為我國侵權法上的損害應當具備某些類似法國法上損害概念的特征或要件?。但在本文看來,我國實定法沒有支撐損害自我限定型的土壤,理論學說上亦未見通說支持,故上述思路非上佳之選。從《侵權責任法》第二條、第六條等相關規定來看,權益限定型幾乎是必然與唯一的選擇。但由于我國法上權益的非限定性,應該在解釋論上限定權益的保護范圍,進而限定損害的保護范圍?。

損害概念將具有法律意義的不利益從事實不利益中分離出來,法律意義上的不利益就是損害,筆者將這一過程稱為損害的抽象認定。在抽象認定的損害基礎上,《侵權責任法》通過權益保護范圍對損害范圍加以限定,通過權益限定的損害是真正的可賠償性損害。歐洲各國的侵權法幾乎一致地認為,作為侵權法構成要件上的損害指的是可賠償損害?。然而需注意的是,損害賠償范圍意義上的“損害”,除了具有可賠償性外,更是一種應當得到賠償的損害,具有歸責之意味。構成要件意義上的可賠償損害只是應賠償損害的前提,若某種不利益非屬可賠償損害,自然不屬于應賠償損害;但屬于可賠償損害并不意味著必然能夠得到賠償,在可賠償損害與應賠償損害之間尚需要另一個“過濾”機制。

三、侵權財產損害賠償范圍確定之核心:因果關系

侵權法救濟的對象是侵犯侵權法所保護的權益而導致的損害,但侵害他人權益而產生的后果可能漫無邊際,如果不能合理地截取適當的因果關系鏈條,則被告須為無窮無盡的后果負責,這顯然不合理也不可能。歐洲絕大多數國家都將法律上的因果關系作為界定侵權損害賠償范圍之工具。甚至有學者明確指出,財產損害賠償范圍問題實質屬于因果關系問題?。我國學者不論對損害賠償原則持何種見解,均毫無例外地承認損害賠償范圍應當受到因果關系的“過濾”?。本文也同意該觀點。

在比較法上,因果關系的學說可謂異彩紛呈,大陸法系有相當因果關系說、法規目的說、危險范圍說、義務射程說等?,英美法系有直接因果關系說和可預見說等?。我國應當采用何種因果關系學說界定損害賠償范圍,在具體案件中如何操作才能有效界定應賠償損害則有探究之必要。如前所述,我國《侵權責任法》采取“行為—權益侵害—損害”之邏輯進路,事實上確立了“侵權責任成立”與“侵權責任承擔”的二分結構,因果關系也可相應地分為“責任成立因果關系”與“責任范圍因果關系”。我國學說與實務基本上已經接納了此種區分。有判決明確提出“因果關系可以分為責任成立因果關系和責任范圍因果關系,責任成立因果關系確立后,還需解決責任范圍因果關系”?。更有判例指出此兩種因果關系功能之差異,其謂“責任成立的因果關系是指行為與權益受侵害之間的因果關系,考量的問題是責任的成立。責任范圍的因果關系是指權益受侵害與損害之間的因果關系,涉及的是責任成立后責任形式以及大小的問題。其意義在于對侵權責任加以限定,一方面使受害人得到救濟,另一方面又不至于無限擴大責任范圍,限制行為自由”?。

就責任范圍因果關系的判斷,我國通說認為,應當采用相當因果關系說。那么相當因果關系說是如何限定損害賠償范圍的呢?德國學說認為,如果某行為有責地、違法地導致了某項侵害,那么只有由此相當的引發的損害才能獲得賠償?。我國臺灣地區學者認為,只有某種損害與權利受侵害之間具有“相當性”時,才應歸由加害人負賠償責任?。我國大陸實務判決中亦有持此種見解者,認為“所謂有相當性,即依通常人的理性觀念,作為原因被考察的行為是否一般會加大或便利了出現損害后果的客觀可能性”?。由此觀之,“相當性”就成為界定損害賠償范圍問題的關鍵。而“相當性”判斷的實質內容系判斷損害是否為權益侵害之“通常后果”,可預見性在“通常”的判定中起到決定作用?。換言之,“相當性”所強調的就是可預見性,相當因果關系乃是通過可預見性限定損害賠償范圍的?。

就“相當性”判斷之主體標準,我國臺灣地區學說以一般人為判斷主體?,德國傾向于以最佳觀察者為判斷主體?。我國大陸司法實務多以有經驗的一般人作為可預見性的判斷主體?,值得贊同。最佳觀察者幾乎是無所不知的,他會預見到每一個損害,也就無法發揮一個合理的責任限制的作用?。以其作為判斷主體所認定的損害賠償范圍可能失之過寬。而以常人之經驗智識作為基準,能有力地維護受害人的基本信賴,使其可以對自身權益保障建立基本的期待?;同時亦能排除異乎尋常的或者過分遙遠的損害,從而保障行動自由。

“相當性”以有經驗的一般人而為可預見性判斷,但是否以預見特定侵害結果為必要?抑或對于實際發生之侵害結果有概括性之預見即可?在德國法上著名的北海拖船案中?,原審法院認為,未依約于28日出航固可歸責于被告,但由于被告不能預見29日之不幸事故,因此,被告未依約出航之行為與船舶被損事故之間不具有因果關系。然而上訴審法院認為,所謂相當之結果并非以行為人主觀之預見可能性為要件,亦非以通常客觀的觀測而可期待之結果為己足,而是指可使同種結果發生之可能性客觀的提高,或是足以助長該結果之發生者始足當之。暴風雨在此季節時常發生,非屬異常,故原審之判斷為無理由。蓋原審法院以預見特定結果為必要,上訴審法院認為對損害發生之可能性有所預見即可。美國判例甚至認為只要被告能夠預見損害發生的可能性,哪怕是非常小的可能性,就足以確立因果關系?。基于此,可預見性非謂對特定結果可以預見,而是指對特定結果之發生可能性有所預見。因此,即使實際發生的損害比行為人所能預見的損害要嚴重,若以有經驗的一般人為判斷,其應當能預見到具有此種損害發生可能性時,實際損害的大小就不能成為減輕或免除被告責任的合理借口。在故意侵權中,由于行為人有意追求損害結果的發生,不可能無法預見損害結果發生的可能性,故即使損害結果在有經驗的一般人看來屬于異常,亦應承擔損害賠償責任。

四、結語

損害概念自19世紀后逐漸擺脫類型化認知,趨向統一而抽象之方向演進,如何劃定損害賠償范圍遂成為民法學上的重要問題。從邏輯角度切入,完全賠償原則系在抽象的“責任成立上的權益侵害”與因權益侵害而導致的具體的“責任范圍上的損害”之間僅以因果關系作為連接,損害賠償范圍與侵害行為之不法樣態、行為人過失程度等完全無關。其目的在于切斷損害賠償范圍與責任原因之關聯,而不在于強調受害人所遭受的一切事實的不利益均應當得到救濟。我國對侵權財產損害的賠償原則未作明確規定,但學說一貫主張完全賠償原則,且從我國《侵權責任法》第二十條中可窺見完全賠償原則之影子。在未來民法典中,應當對侵權財產損害完全賠償原則予以明確。

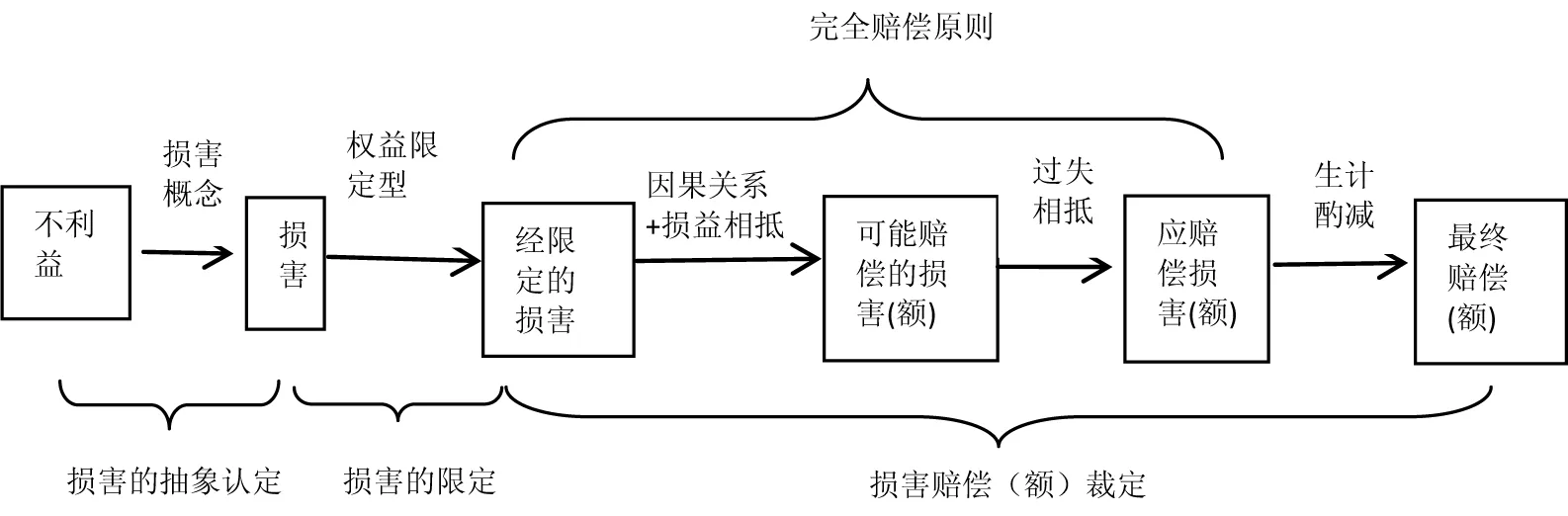

在完全賠償原則下,從產生事實上的不利益到最終確定損害賠償范圍需歷經三個篩選步驟:第一步是運用損害概念對事實上的不利益進行抽象篩選,只有符合損害概念的不利益才是侵權法上的損害。由于我國侵權法采取“行為—權益—損害”的邏輯結構,第二步需根據權益保護范圍對損害予以限定,經過限定的損害方為真正的可賠償損害。第三步是運用因果關系對可賠償損害作進一步篩選,我國學說與司法實踐系以相當因果關系作為界定損害賠償范圍的工具,只有與權益侵害具有相當性的損害才可以進入損害賠償范圍。

從受害人的立場來看,其最終獲得的損害賠償與經過因果關系篩選之后的損害范圍之間可能不完全一致,這是因為尚有適用損益相抵、過失相抵規則的可能。需要說明的是,學說對損益相抵之定位存有異見,或認為其乃損害認定規則?。即將所受利益從所受損害中扣除,以確定損害范圍,所抵消者乃“損害”與“利益”;或認為其是損害賠償額的裁量規則?,即在對受害人所受損害進行金錢評價之后,將其所受利益自賠償金額中扣除,以確定賠償金額的多少,所抵消者乃“損害金額”與“受益金額”。本文認為該種區分只具有理論上的意義,相抵的方法和相抵后的效果并無差別:第一,損害和利益都是抽象概念,相互間無法抵消,必須量化后才能相抵。損害與利益相抵實際上就是損害額與獲益額相抵?。第二,不管對損益相抵作何定位,都是“數額”的抵消,都需要以金錢評價為基礎,相抵之最終結果都是損害賠償請求權的最高額(可能的損害賠償額)。我國實務多將扣除受害人“獲益”步驟和損害金錢評價步驟合并,從而得出“凈損害”?,實乃上述兩種學說之綜合。“凈損害”兼指賠償范圍和賠償數額。但可以肯定的是,無論損益相抵適用“損害認定規則”還是“賠償額裁定規則”,其都應當在過失相抵之前予以適用。經損益相抵和過失相抵之后的損害賠償(額)是應當賠償損害(額),為貫徹完全賠償之精神,受害人獲得的實際賠償額應與其一致。若賠償義務危及賠償人的基本生存時,可以考慮在未來民法典中規定酌減規則。但為避免過度偏離完全賠償原則,在酌減條款的設計上,必須通過明確的構成要件來控制酌減事由的范圍,且必須經侵權人申請才能適用,法官不得依職權酌減。綜上所述,我國侵權財產損害賠償范圍確定之邏輯進路可如下圖所示:

注釋:

①本文以厘清侵權財產損害賠償范圍認定的邏輯思考順序為目標,故采用綱要式的分析方法,對諸多制度細節未作展開,尚留待以后研究補充,特此說明。

②參見周友軍:《我國侵權法上完全賠償原則的證立與實現》,《環球法律評論》2015年第2期。

③參見徐銀波:《論侵權損害完全賠償原則之緩和》,《法商研究》2013年第3期。

④參見張新寶:《侵權責任法》,中國人民大學出版社2010年版,第94、101頁。

⑤[日]平井宜雄:《損害賠償法の理論》,東京大學出版會1976年版,第34頁。

⑥杜景林、盧諶:《德國民法典評注:總則·債法·物權》,法律出版社2011年版,第95頁。

⑦對此需說明兩點:第一,瑞士雖然堅持有限賠償原則,但并不排斥運用因果關系界定損害范圍,而是在因果關系界定的損害賠償范圍基礎上加以過錯程度考察。即限定損害賠償范圍的因素有兩個:一是因果關系,二是過錯。第二,瑞士立法雖然將損害賠償范圍與過錯程度掛鉤,但已經通過實務中的從嚴把握以及限縮解釋,使賠償義務與過錯程度比例的原則被大大地相對化和局限化了。參見[瑞]海因茲·雷伊:《瑞士侵權責任法》,中國政法大學出版社2015年版,第149頁、第7頁。奧地利的情形大致相似,在因果關系的充分性得到滿足時,最高法院將其《民法典》第1324條區分過錯限定賠償范圍的重要性減到了最低。參見[奧]考茨歐:《奧地利法中的損害賠償》,載[德]U.馬格努斯主編:《侵權法的統一:損害與損害賠償》,謝鴻飛譯,法律出版社2009年版,第13頁。

⑧參見《瑞士債務法》第44條第2款、《瑞典損害賠償法》第6章第2條、《波蘭民法典》第440條、《芬蘭損害賠償法》第2章第1條第2項、《荷蘭民法典》第6:109條等。

⑨參見周伯元主編:《中華人民共和國民法通則釋義》,南京大學出版社1986年版,第141頁;佟柔:《民法》,法律出版社1986年版,第109頁;郭明瑞:《民法學概論》,光明日報出版社1988年版,第358頁;王利明、郭明瑞、方流芳:《民法新論》,中國政法大學出版社1988年版,第537頁;等等。

⑩參見《最高人民法院關于國內船舶發生海損事故造成的營運損失應列入海損賠償范圍的復函》[1991年9月13日法(交)函〔1991〕104號]、《最高人民法院關于交通事故中的財產損失是否包括被損車輛停運損失問題的批復》(1999年1月29日法釋〔1999〕5號)。

?王利明教授明確提出我國《侵權責任法》在財產損害賠償上采納了完全賠償原則。參見王利明:《侵權責任法研究》(上卷),中國人民大學出版社2011年版,第618頁;彭俊良:《侵權責任法論:制度詮釋與理論探索》,北京大學出版社2013年版,第111頁;楊立新:《侵權責任法》,法律出版社2012年版,第161頁;等等。實務判例參見(2012)靖民一初字第178號,(2013)河市民一終字第187號,(2014)通民一初字第61號,(2015)新民民三初字第 05813號,(2016)鄂 01民終 3759號,(2016)湘06民終882號,(2016)閩01民終2898號,等等。

?周友軍:《我國侵權法上完全賠償原則的證立與實現》,《環球法律評論》2015年第2期。

?具體內容可參見[德]克雷斯蒂安·馮·巴爾:《歐洲比較侵權行為法》(下卷),焦美華譯,法律出版社2004年版,第184頁。

?[德]克雷斯蒂安·馮·巴爾:《歐洲比較侵權行為法》(下卷),焦美華譯,法律出版社2004年版,第1頁。

?[意]F.D.Busnelli、G.Commande:《意大利法中的損害賠償》,載[德]U.馬格努斯主編:《侵權法的統一:損害與損害賠償》,謝鴻飛譯,法律出版社2009年版,第178頁。

?參見[德]克雷斯蒂安·馮·巴爾、[英]埃里克·克萊夫主編:《歐洲私法的原則、定義與示范規則:歐洲示范民法典草案》(第6卷),王文勝等譯,法律出版社2014年版,第225頁。

?張民安:《現代法國侵權責任制度研究》,法律出版社2007年版,第127—134頁。

?朱曉峰:《論德國與法國侵權法中可賠償性損害的確定方式》,載《人大法學評論》2011年卷第2輯,法律出版社2012年版,第54頁。

?曹險峰:《我國侵權責任法侵權構成模式——以民事權益的功能定位為中心》,《法學研究》2013年第6期。

?朱曉峰:《論德國與法國侵權法中可賠償性損害的確定方式》,載《人大法學評論》2011年卷第2輯,法律出版社2012年版,第44頁。

?葛云松:《〈侵權責任法〉保護的民事權益》,《中國法學》2010年第3期。

?除此之外,還有以數額大小限制損害者。法律明確規定只有達到一定數額的財產損失方屬于侵權責任法上的可賠償損害。參見[德]瓦爾特·羅蘭得:《德國及歐盟產品責任法》,載《中德法學論壇》第3輯,南京大學出版社2005年版,第36頁。

?參見王利明:《侵權行為法研究》(上卷),中國人民大學出版社2004年版,第354—356頁。

?可以通過對權益絕對性、法益的可預期性等因素的考量,限定權益的范圍及區分保護的路徑。參見曹險峰:《我國侵權責任法侵權構成模式——以民事權益的功能定位為中心》,《法學研究》2013年第6期。

?楊立新、張新寶、姚輝:《侵權法三人談》,法律出版社2007年版,第105頁。

?參見[德]克雷斯蒂安·馮·巴爾:《歐洲比較侵權行為法》(下卷),焦美華譯,法律出版社2004年版,第197頁。

?參見王利明:《侵權責任法研究》(上卷),中國人民大學出版社2011年版,第357頁;葉金強:《論損害賠償范圍的確定》,《中外法學》2012年第1期;周友軍:《我國侵權法上完全賠償原則的證立與實現》,《環球法律評論》2015年第2期;等等。

?參見[荷]J.施皮爾主編:《侵權法的統一:因果關系》,易繼明等譯,法律出版社2009年版,第183—187頁。

?參見[美]文森特·R.約翰遜:《美國侵權法》,趙秀文等譯,中國人民大學出版社2004年版,第122—127頁。

?參見(2015)哈民一民終字第1488號。

?參見(2015)中一法民一初字第319號。

?參見[德]艾爾溫·多伊奇、[德]漢斯-于爾根·阿倫斯:《德國侵權法——侵權行為、損害賠償及痛苦撫慰金》,葉名怡、溫大軍譯,中國人民大學出版社2009年版,第27頁。

?參見王伯琦:《民法債編總論》,臺灣正中書局1968年版,第77頁;王澤鑒:《侵權行為》,北京大學出版社2012年版,第208頁。

?參見(2016)鄂08民終743號判決、(2015)鄂黃岡中民三終字第00009號判決。

?[荷]J.施皮爾主編:《侵權法的統一:因果關系》,易繼明等譯,法律出版社2009年版,第187頁。

?應予注意的是,作為相當性之判斷基準的可預見性與過失概念當有所區別。所謂過失,系指行為人在同時具備“預見可能性”與“回避可能性”之注意義務時,而違反該注意義務。而相當性判斷基準僅涉及“預見可能性”一方面,至于行為人對損害后果是否具有“回避可能性”則在所不問。參見曾世雄:《損害賠償法原理》,中國政法大學出版社2001年版,第81頁。

?參見王伯琦:《民法債編總論》,臺灣正中書局1968年版,第77頁;王澤鑒:《損害賠償》,臺灣2017年自版,第101頁。

?參見朱曉峰:《論德國與法國侵權法中可賠償性損害的確定方式》,載《人大法律評論》2011年卷第2輯,法律出版社2012年版,第50頁;[德]艾爾溫·多伊奇、[德]漢斯-于爾根·阿倫斯:《德國侵權法——侵權行為、損害賠償及痛苦撫慰金》,葉名怡、溫大軍譯,中國人民大學出版社2009年版,第27頁。

?參見(2016)川民申248號判決、(2013)門包民初字第0789號判決、(2015)鄂黃岡中民三終字第00009號判決等。

?[荷]J.施皮爾主編:《侵權法的統一:因果關系》,易繼明等譯,法律出版社2009年版,第89頁。

?葉金強:《相當因果關系理論的展開》,《中國法學》2008年第1期。

?詳見陳聰富:《因果關系與損害賠償》,北京大學出版社2006年版,第7頁。

?Wagon Mound No.2 案,參見[美]文森特·R.約翰遜:《美國侵權法》,趙秀文等譯,中國人民大學出版社2004年版,第124頁。

?參見[瑞]海因茲·雷伊:《瑞士侵權責任法》,賀栩栩譯,中國政法大學出版社2015年版,第63頁;鄭玉波:《民法債編總論》,中國政法大學出版社2004年版,第243頁。

?參見[日]吉村良一:《日本侵權行為法》,張挺譯,中國人民大學出版社2013年版,第124頁。

?此即王澤鑒先生所說,損益相抵不是損害與利益互相抵消,而是將所受利益納入所受損害中加以計算,乃損害計算問題。參見王澤鑒:《損害賠償》,臺灣2017年自版,第320頁。

?參見程嘯:《侵權責任法》,法律出版社2011年版,第586頁。

2017-05-20

吉林大學青年學術領袖培育計劃“侵權責任法與民法其他法域的互動與融合”(2012FRLX15)

1.曹險峰,男,吉林大學法學院教授、博士生導師,主要從事民商法學研究;2.徐戀,男,吉林大學法學院博士研究生,主要從事民商法學研究。