多偏移距地震映像法與瞬態(tài)瑞雷波法在隧底巖溶探測中的綜合應用

李 明, 雷 宛, 陳 寧, 王品豐

(1.中國能源建設集團 新疆電力設計院有限公司 烏魯木齊 830002;2.成都理工大學 環(huán)境與土木工程學院,成都 610059;3.四川省地質礦產勘查開發(fā)局 物探大隊,成都 610059;4.重慶巖土工程檢測中心,重慶 401147)

多偏移距地震映像法與瞬態(tài)瑞雷波法在隧底巖溶探測中的綜合應用

李 明1, 雷 宛2, 陳 寧3, 王品豐4

(1.中國能源建設集團 新疆電力設計院有限公司 烏魯木齊 830002;2.成都理工大學 環(huán)境與土木工程學院,成都 610059;3.四川省地質礦產勘查開發(fā)局 物探大隊,成都 610059;4.重慶巖土工程檢測中心,重慶 401147)

介紹了綜合運用多偏移距地震映像法與瞬態(tài)瑞雷波法對隧道底部隱伏巖溶探測的工作方法與主要技術,通過對偏移距地研究,分別論述了多偏移距地震映像法、瞬態(tài)瑞雷波法的基本原理和數(shù)據(jù)處理流程,以及這兩種方法勘探效果的互補性。通過對實際隧道進行綜合應用的實例以及最終鉆孔驗證,說明了多偏移距地震映像法與瞬態(tài)瑞雷波法對隧道底部隱伏巖溶探測的有效性,在勘查工作中,提供更加充分的解釋依據(jù),提高工作效率以及地質解釋工作的準確性。

多偏移距; 地震映像法; 瞬態(tài)瑞雷波法; 隧底巖溶

0 引言

西南地區(qū),鐵路、公路經常要穿過地質條件比較復雜的巖溶地區(qū),一般情況下,巖溶系統(tǒng)的分布具有一定規(guī)律性,巖溶發(fā)育程度最高的為灰?guī)r,其次為白云質灰?guī)r及白云巖,再次是泥質灰?guī)r,而不同巖溶形態(tài)的空間分布具有不規(guī)則性;同時,巖溶水的運動性質較為復雜,為了保證巖溶隧道基底質量,消除安全隱患,勘察清楚巖溶的規(guī)模、邊界,具有一定的必要性[1,7-8]。

1 工作方法及特點

1.1 常規(guī)地震映像法

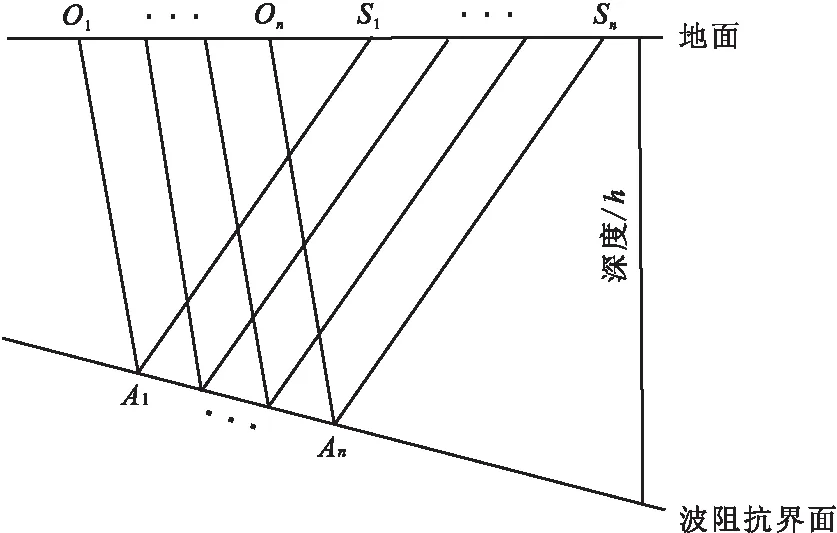

常規(guī)地震映像(高密度地震勘探)是基于反射波法中最佳偏移距的技術發(fā)展起來的,以相同的偏移距逐步移動測點來接收地震信號(單點激發(fā),單點接收)的淺層地震勘探方法。實質上,此方法用小偏移距、小點距密集的采集人工激發(fā)彈性波信息,可根據(jù)探測目的要求,僅用一種特定地震波(直達波、折射波、反射波、面波等)作為有效波,也可利用多種地震波作為有效波進行探測。常規(guī)地震映像工作原理示意圖如圖1所示。

圖1 常規(guī)地震映像工作原理示意圖Fig.1 Conventional seismic image principle diagram

常規(guī)地震映像法是一種定性、快速的普查探測方法。其主要優(yōu)點是:①采集效率高,速度快;②在資料處理過程中不需要進行校正處理,可以有效地避免動校正對淺層反射波的拉伸畸變影響,從而保留反射波的全部動力學特征,不影響地震記錄的分辨率。一般情況下,封閉型溶洞的地震波場特征表現(xiàn)為繞射波雙曲線,溶洞的頂部與雙曲線極小點對應,通常雙曲線分布范圍大于溶洞直徑,利用地震波的運動學及動力學特征,定性推斷地下溶洞的賦存位置和形態(tài)。其主要缺陷表現(xiàn)在:①不能進行能量的水平疊加,只能進行能量的垂直疊加;②探測目的層較多時,不宜確定最佳偏移距;③在映像時間剖面上可以解釋異常體的水平橫向位置,至于其縱向埋深、性質等無法提供確切的解釋[2-4]。

1.2 多偏移距地震映像法

由于常規(guī)單偏移距法所存在的缺陷,會對勘探效果造成影響,為了進一步提高勘探精度和效率,避開常規(guī)單偏移距的局限性,通過對偏移距的選取問題進行研究,采用共偏移距處理技術,進行多偏移距聯(lián)合勘探方法,即“單點激發(fā),多點接收”,最終得到若干不同偏移距時間剖面,在不同異常段,比較并尋找合適的時間剖面,即不同異常段的最佳偏移距,通過不同最佳偏移距解決不同地質異常問題。多偏移距地震映像工作原理示意圖如圖2所示[5-6]。

圖2 多偏移距地震映像工作原理示意圖Fig.2 Multi-offset seismic image principle diagram

1.3 瞬態(tài)瑞雷波法

瑞雷波是由地表沿震源向外傳播,波陣面為圓柱面。其勘探核心問題是準確獲取不同頻率面波的相速度Vc,不同頻率的瑞雷波速度Vc的變化則反映出介質在縱向上的不均勻性,同一頻率的相速度Vc在水平方向上的變化,反映出地質條件的橫向不均勻性。由于瑞雷面波相較于體波而言,其頻率較低,速度較低,能量較強,容易分辨,所以在揭示地下地層狀結構的物探方法中具有特別的優(yōu)越性。在瑞雷波勘探中由震源、接收方式以及資料處理方法的不同分為穩(wěn)態(tài)瑞雷波法和瞬態(tài)瑞雷波法。

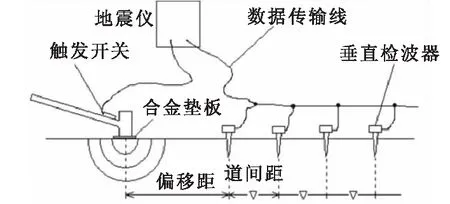

瞬態(tài)瑞雷波法勘探是利用瞬時沖擊力做震源激發(fā)出瑞雷波,在脈沖作用下,產生波動。在距離震源一定距離處,使用檢波器記錄瑞雷波垂直分量,并對記錄的瑞雷波信號做頻譜分析以及處理,計算并繪制出VR-λ頻散曲線,由頻散曲線的特征來分析解決地質問題,其工作原理示意圖見圖3[1-2,11]。

圖3 瞬態(tài)瑞雷波法工作原理示意圖Fig.3 Transient Rayleigh wave principle diagram

2 偏移距的選取

在數(shù)據(jù)采集中,因為要利用盡可能多的信息,其工作中的難點是最佳偏移距的確定,不同的條件下最佳偏移距的選擇原則不同,最佳偏移距即能夠最好地反映出探測目標有效波的偏移距,有效波可以多于一個,所以最佳偏移距不僅是反射波勘探意義上的最佳,而是采集有效波的最佳偏移距,為了使在選擇的偏移距上折射波、反射波、面波或其他有特征的波,在時間上盡可能互相分離,受干擾波影響小,記錄信號清晰,根據(jù)所要勘探的深度及層速度來確定最佳偏移距的取值范圍。

1)通過動校正拉伸與偏移距的關系確定最大偏移距。

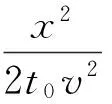

根據(jù)動校正近似公式:

(1)

得動校正拉伸百分比為:

(2)

所以可滿足動校正拉伸為D的最大偏移距為:

(3)

其中:D為動校正的拉伸,一般取值D<10%。

2)由速度誤差與偏移距的關系確定最小偏移距。

常規(guī)淺層地震勘探中,對某一目的層而言,速度誤差越小,則允許的偏移距則越大;反之,偏移距越小則會使速度誤差越大。由此根據(jù)探測目的層所允許的動校正速度誤差,可大致確定最小偏移距。

反射波時距曲線表達式為式(4)。

(4)

設速度誤差為Δv,則引起的時間誤差為式(5)。

(5)

(6)

其中:k=Δv/v;Δv為允許的速度誤差;v為疊加速度;fmax為反射波最高頻率;t0為雙程旅行時[9]。

3 應用實例

3.1地質概況

xx隧道位于巖溶強烈發(fā)育的碳酸巖地區(qū),巖體中溶蝕裂隙和構造裂隙均較為發(fā)育,局部較為破碎,基巖主要是灰?guī)r、泥砂巖、泥質白云巖和泥灰?guī)r等,地下水活動則較為活躍。隧底分布有一定規(guī)模和數(shù)量的隱伏溶洞或被碎石充填的空洞,擬使用多偏移距地震映像法與瑞雷波法對隧道底部20 m范圍內巖溶進行綜合探測。

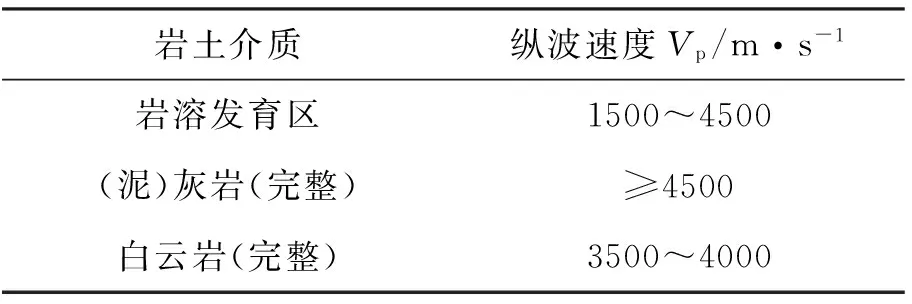

3.2 隧底地球物理特征

在隧道進行的地震地質條件調查表明,隧道底部具備進行淺層地震勘探的地球物理條件(表1):

表1 隧底基巖介質縱波速度參數(shù)表

封閉溶洞中空氣以及充填物與圍巖有較為明顯的波速差異和波阻抗差異,可形成繞射波或反射波特征[7-8]。

由地震波場的理論研究及試驗資料表明,各類巖溶在地震時間剖面上可得到不同的表現(xiàn)特征。例如,封閉型溶洞的地震波場特征表現(xiàn)為繞射波雙曲線,封閉溶洞的頂部與雙曲線極小點相對應,繞射波雙曲線的分布范圍略大于溶洞直徑。可利用地震波的頻譜、強度、波長、相位、空間位置以及地震波波的傳播時間,推斷地下巖溶病害的賦存位置和形態(tài)。

3.3 參數(shù)設置

3.3.1 參數(shù)試驗

分別進行多次現(xiàn)場試驗和干擾波調查,來確定觀測系統(tǒng)和采集參數(shù),以及獲取干擾波特征,其次根據(jù)現(xiàn)場進行單炮試驗,以及推導出的計算偏移距的經驗公式,來確定基本參數(shù),大致估算出偏移距范圍為4 m~15 m,最終選擇4 m為最小炮檢距。野外采用了“1+2”錘擊方法,來消除隨機干擾波,即先敲一錘觀察檢波器耦合是否正常,在確保檢波器耦合正常的情況下,每個測點再疊加2炮。

3.3.2 采集參數(shù)

經過以上試驗,確定探測的主要采集參數(shù)為:偏移距為4 m;記錄道數(shù)為12道;工作點距為1 m;排列長度為11 m。數(shù)據(jù)采集的過程中,為確保道與道之間的能量均衡,全程使用8 kg鐵錘敲擊鐵板來激發(fā)地震波,盡可能保證疊加時敲擊力度一致,并且敲擊后鐵錘要迅速與鐵板分開,進而減少產生余震影響數(shù)據(jù)。鑒于多偏移距地震映像法與瞬態(tài)瑞雷波法在數(shù)據(jù)采集工作原理上的一致性,進行一次性采集兩種方法的原始數(shù)據(jù)。需要強調的是,兩種方法數(shù)據(jù)采集結合的關鍵問題在于檢波器的選擇,本次工作選用4 Hz~1 000 Hz寬頻帶檢波器。

3.4 數(shù)據(jù)處理及剖面分析

采用驕佳地震處理軟件進行數(shù)據(jù)處理,對獲得的共炮點記錄中不同偏移距的各道記錄進行抽取,把等偏移距的地震道顯示在同一時間剖面上,對比研究形成的多條不同偏移距的共深度點時間剖面記錄,進行多波聯(lián)合分析,為保留反映地下介質性質的多波信息,不做過多修飾性處理,必要時僅對地震映像時間剖面進行頻率濾波、擴散校正處理,采用能量均衡、道間加密等技術,使剖面圖更加直觀。為了便于顯示及研究,將不同偏移距時間剖面上同一異常區(qū)域截取合成在一張圖上進行對比研究,如圖4所示,為xx隧道某一異常區(qū)域12張不同偏移距時間剖面。

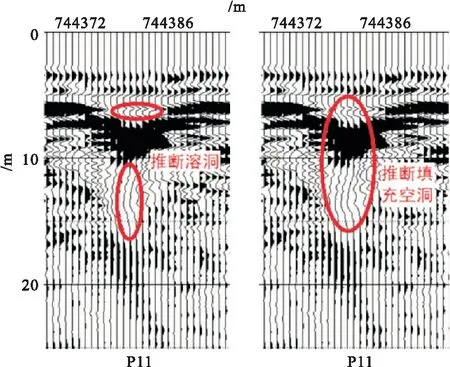

從圖4中可以看出:①不同偏移距對異常均有響應,而小偏移距中淺層高頻波并沒有相互分離,各波組相互干擾影響;②隨著偏移距的增大,各波組逐漸相互分離,信號逐漸清晰;③對于勘探深度只有20 m的超淺層勘探,由于偏移距過大,容易產生寬角反射對處理及解釋工作帶來一系列難題。通過對比,選擇11 m為該異常段最佳偏移距,從該時間剖面可以看出,在該段存在淺部反射波頻率減小,波速降低,波振幅變大,同相軸缺失錯亂現(xiàn)象明顯;下層面波信息中,同相軸錯斷明顯,波速降低,面波振幅突然增大,形成下凹形態(tài),也同樣反映出這一異常。據(jù)此,對該異常段并不能進行準確地地質解釋,初步推斷存在兩處較小空洞,或是存在一處較大填充型空洞(圖5)。

圖4 某異常段不同偏移距(4 m~15 m)地震映像時間剖面圖Fig.4 A abnormal segment different offset (4 m~15 m) seismic time profile image

圖5 異常段初步地質推斷圖Fig.5 Abnormal period of preliminary geological infer that figure

采用驕佳地震處理軟件對該異常段進行瞬態(tài)瑞雷波處理,將時間空間域(x~t)內的一個共炮點道集地震記錄,進行二維快速傅里葉變換(FFT),將其映射成頻率波數(shù)域(f~k)[10]。

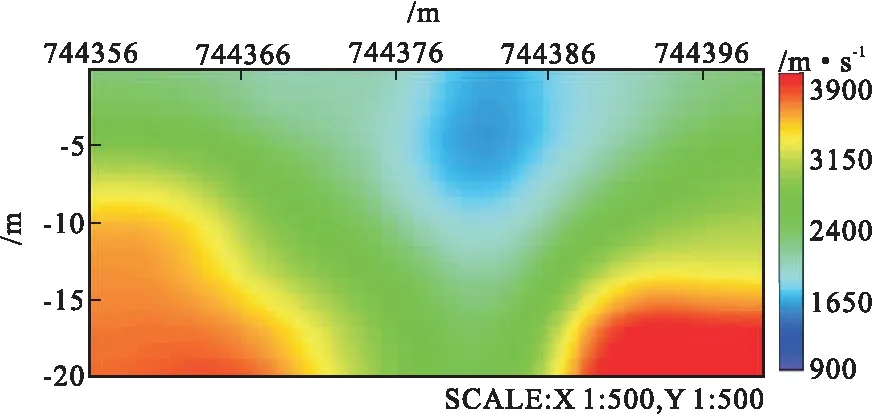

在f~k域內拾取瑞雷波最大能量對應的頻率f和波數(shù)k;利用關系式VR=f/k計算每個峰值頻率對應的相速度VR,當下面存在溶洞時,在溶洞時程的相應位置處便會出現(xiàn)速度陡降等現(xiàn)象,最終輸出視橫波速度彩色剖面圖,如圖6所示。

圖6 異常段視橫波速度彩色剖面圖Fig.6 Abnormal color depending on the shear wave speed profile

通過圖6可以直觀地看出,該段淺部存在一低速異常體,據(jù)此修改圖5中地質推斷的結果,表明淺部存在一局部空洞,而地震映像時間剖面中深部所顯示的異常為淺部空洞所引起的假異常,最終通過地質鉆孔驗證2 m~8 m處確實存在一封閉型空洞,這進一步表明了多偏移距地震映像法與瑞雷波法對隧底巖溶勘探的有效性和正確性。

4 結論

通過以上實例可得出,通過選擇合適的偏移距,不僅可以直接影響到地震映像記錄的好壞,也關系到對地下異常體勘探的分辨能力。利用多偏移距勘探,盡可能地避免隧底地質異常體信息的丟失,進一步提高勘探結果的可信度。在實例中提到的11 m為最佳偏移距,僅僅作為該異常段的最佳偏移距,也就是說在該異常段11 m偏移距的情況下,信號清晰,干擾較少,容易對異常進行解釋;而在同一隧道,不同地形條件,不同地質條件的情況下,11 m并非一定為最佳偏移距,這時候需要尋找適用于不同條件下的最佳偏移距。

由于瞬態(tài)瑞雷波處理,需要對所有單炮記錄進行頻散曲線的提取,這就產生了巨大的工作量,通過以上應用實例可以看出,僅僅在通過地震映像法確定異常范圍以后,在對該異常段進行瞬態(tài)瑞雷波處理,提取頻散曲線,得到最終的視橫波速度圖,大大減少了瞬態(tài)瑞雷波處理中,非異常段不必要的工作量,提高了工作效率。

通過將多偏移距地震映像法與瞬態(tài)瑞雷波法的結合,充分利用了地震映像法的優(yōu)點,通過瞬態(tài)瑞雷波法很好地解決了地震映像法存在的不足,避免了瞬態(tài)瑞雷波法中大量不必要的工作量。應用在勘查工作中,能減少野外及室內數(shù)據(jù)采集處理的工作量,提供更加充分的解釋依據(jù),提高了地質解釋工作的準確性。

致謝

感謝四川省地質礦產勘查開發(fā)局物探大隊提供的研究工區(qū)和研究條件,以及給予本文作者的實踐機會。

[1] 雷宛,肖宏躍,鄧一謙.工程與環(huán)境物探教程[M].北京:地質出版社,2006.

LEI W,XIAO H Y,DENG Y Q.Engineering and environmental geophysical exploration tutorial[M].Beijing:Geological publishing house, 2006.(In Chinese)

[2] 單娜琳,程志平,劉云禎.工程地震勘探[M].北京:冶金工業(yè)出版社,2006.

SHAN L N,CHENG Z P,LIU Y Z.Engineering seismic exploration[M].Beijing:Metallurgical industry press,2006. (In Chinese)

[3] 單娜琳,程志平.地震映像方法及其應用[J].桂林工學院學報,2003,23(7):36-37.

SHAN L N,CHENG Z P.The seismic image method and its application[J].Journal of guilin institute of technology,2003,23(7):36-37. (In Chinese)

[4] 王治華,仇恒永,楊振濤,等.地震映像法及其應用[J].物探與化探,2008,32(6):696-699.

WANG Z H,QIU H Y,YANG Z T,et al. Seismic image method and its application[J]. Journal of geophysical and geochemical exploration,2008,32(6):696-699. (In Chinese)

[5] 徐濤,許順芳.多偏移距地震映像法應用技術研究[J].工程地球物理學報,2009,6(3):273-276.

XU T,XU S F.More than offset seismic image method applied technology research[J]. Journal of engineering geophysics,2009,6(3):273-276. (In Chinese)

[6] 袁昆,侯跟群,廖勇,等.多炮檢距地震映像法在采空區(qū)探測中的應用[J].工程地球物理學報,2011,8(2):166-171.

YUAN K,HOU G Q, LIAO Y, et al. More than offset seismic image method application in goaf detection[J].Journal of engineering geophysics, 2011,8(2):166-171. (In Chinese)

[7] 肖宏躍,雷行建,雷宛.環(huán)境物探技術在巖溶勘察中的應用與效果[J].災害學,2007,22(3):58-60.

XIAO H Y, LEI X J, LEI W. Geophysical exploration technique in the survey and the application and effect of karst environment[J]. Journal of disaster science, 2007, 22 (3) : 58-60. (In Chinese)

[8] 楊祥森,林呁,崔德海.地震映像法在鐵路隧道隱伏巖溶勘查中的應用[J].工程地球物理學報,2007,4(5):470-474.

YANG X S,LIN J,CUI D H.Seismic image method application in railway tunnel karst exploration[J].Journal of engineering geophysics, 2007,4(5):470-474. (In Chinese)

[9] 蔣連斌,何樵登,王建民,等.高分辨率地震野外參數(shù)的選取[J].長春地質學報,1998,28(1):89-94.

JIANG L B, HE Q D, WANG J M, et al. The selection of high resolution seismic field parameters [J]. Journal of changchun geology, 1998,28(1):89-94. (In Chinese)

[10] 劉云楨,王振東.瞬態(tài)面波法的數(shù)據(jù)采集處理系統(tǒng)及其應用實例[J].物探與化探,1996,20(1):28-34.

LIU Y Z,WANG Z D. Transient surface wave method of data collection and processing system and its applications[J].Journal of geophysical and geochemical exploration,1996,20(1):28-34. (In Chinese)

[11] 楊成林.瑞雷波勘探[M].北京:地質出版社,1993.

YANG CHENGLIN. Rayleigh wave exploration[M].Beijing:Geological publishing house,1993. (In Chinese)

Theintegratedapplicationofmulti-offsetseismicimagemethodandthetransientRayleighwaveinthebottomofthetunnelinkarstdetection

LI Ming1, LEI Wan2, CHEN Ning3, WANG Pingfeng4

(1.China energy construction group xinjiang electric power design institute co., LTD,Urumqi 830002,China;2.Chengdu university of technology college of Environmental and civil engineering,Chengdu 610059,China;3.Sichuan bureau of geology and mineral resources exploration Geophysical exploration team,Chengdu 610059,China;4.Chongqing geotechnical engineering test center,Chongqing 401147,China)

This paper introduces the integrated use of more than offset seismic image method and the transient Rayleigh wave on the bottom of the tunnel karst detection method and main technical work, through the study to offset, respectively discusses the offset seismic image method and the basic principle of transient Rayleigh wave and data processing flow, and the exploration effect of complementarity of the two methods. Based on the comprehensive application instance of the actual tunnel and the final drilling verification, illustrates how offset seismic image method and the transient Rayleigh wave on the effectiveness of the concealed karst cave at the bottom of the tunnel, in the exploration, provide more fully explain the basis, improve work efficiency and the accuracy of geological interpretation work.

multi-offset; seismic image method; Rayleigh wave; karst

P 631.4

A

10.3969/j.issn.1001-1749.2017.05.13

2016-09-13 改回日期: 2016-09-30

李明(1992-),男,碩士,主要從事工程與環(huán)境地球物理方法研究工作,E-mail:290727453@qq.com。

1001-1749(2017)05-0663-06