送你們回家

□ 高小寶

送你們回家

□ 高小寶

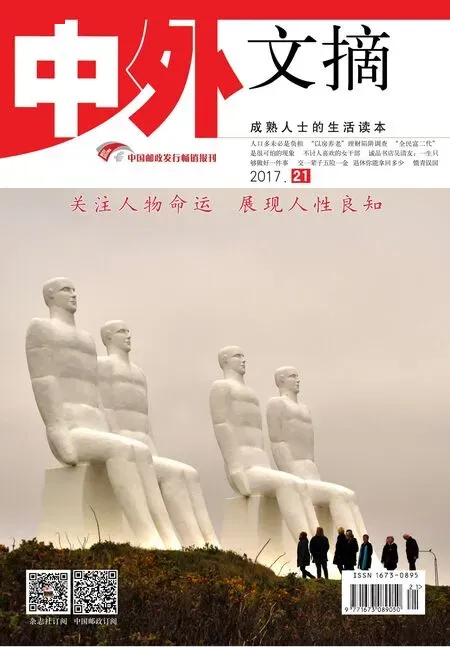

國殤墓園

一

2005年6月,記者孫春龍到緬甸調查采訪,晚飯后,他在酒店院子里散步,經過一棵大樹時,躺椅上一位剛才還在閉目養神的老人突然用漢語跟孫春龍打招呼。讓孫春龍意外的是,這位當地人打扮的老人竟然會說流利的漢語。兩人不覺交談起來,原來這位老人是當年的遠征軍老兵,交談中,老人提到了一個地方,叫“國殤墓園”。

1944年5月,中國遠征軍第二十集團軍以6個師的兵力向侵占騰沖達兩年之久的日軍發起全面攻擊。戰役歷時42天,結束時,第二十集團軍傷亡兩萬余人。“國殤墓園”就是為安葬這些烈士修建的陵園,于右任曾題名“忠烈祠”。

與老人的談話激起了孫春龍對那段波瀾壯闊的歷史的興趣,回國后,他查閱了很多二戰時國民政府軍隊入緬作戰的資料,也知道了國殤墓園的確切位置。孫春龍萌生了一探究竟的念頭。

兩年后,孫春龍有了一次途經騰沖的采訪機會,他怎肯放過?終于,他見到了縈繞心中多年的國殤墓園。墓園沒有想象中的氣派,松柏掩映下,整個山坡上豎滿了密密麻麻的墓碑,墓碑上青苔遍布,按建制整齊地排列著,碑文簡單到只有軍銜和姓名,佇立墓園,震撼和一種說不出的傷感排山倒海般向他襲來。

那么,戰爭結束后,那些幸存老兵如今怎樣了呢?孫春龍腦中浮現出在緬甸偶遇的那位老兵,雖然看起來和當地人無異,可對于故土親人的思念卻在與他搭話的一瞬間流露了出來,有生之年回到家鄉看看恐怕是他唯一的愿望。想到這兒,孫春龍決定尋訪這些遠離故土流落他鄉的老兵。

二

2008年4月,騰密公路開通,孫春龍借助去云南騰沖采訪的機會,開始尋訪中國遠征軍老兵。騰密公路是二戰時著名運輸線路“史迪威公路”的一部分,起點和終點分別位于中國騰沖和緬甸的密支那,全程約200公里。

一次,孫春龍在緬甸密支那一家雜貨店給當地一位華僑打電話,問他是否能聯系到一些健在的中國遠征軍老兵。旁邊雜貨鋪老板一聽他的話,停下了手中的活,待他放下電話,試探著問:“您是想采訪老兵?”孫春龍沒有多解釋,反問:“您有辦法聯絡到?”老板遲疑地點點頭。

半個小時后,孫春龍見到了這次尋訪的第一位遠征軍老兵李錫全。出生于1920年的李錫全是湖南桃源縣人。1937年,他和兩個兄長一起從軍,后來被編入遠征軍。戰爭中他右腿負傷,與兩個哥哥也失散了,戰爭結束后只得留在密支那開始擺地攤,改名李云,和當地姑娘結婚生子。李錫全告訴孫春龍,他和家人已經失去聯系70年了。

“你想回家嗎?”孫春龍問他。李錫全搖了搖頭,有點自嘲地說:“回家要兩三百萬(緬幣,100萬緬幣當時約折合人民幣6500元),回不得嘍。”說著,他拿出一本已經泛黃、頁碼散落的中國地圖冊,一頁一頁地翻到湖南那一頁——那頁被翻得最舊最爛。然后,他指著桃源縣對孫春龍說:“想家的時候我就會看看地圖上的家鄉。”

在緬甸曼德勒,孫春龍又找到一位叫張富麟的山東濟南籍老兵,孫春龍對老人說:“回國后,我幫你找你的家人,然后接你回家探親。”沒想到老人哼了一聲,不屑地說:“幾乎每一個采訪我的記者都說過這樣的話,但后來誰也沒聯系過我。”那一刻,孫春龍很尷尬,也暗自下決心,這次絕不能再讓老人失望。隨后幾年,在當地華僑和民間組織的幫助下,孫春龍一共找到30多位流落在緬甸的中國遠征軍老兵。

三

回國后,孫春龍立刻開始利用網絡幫助老兵尋找在國內的家人。根據李錫全老人提供的地址,熱心的湖南網友很快找到了李錫全的侄子。孫春龍將這一消息轉達給遠在緬甸的李錫全,電話里,老人泣不成聲。孫春龍鄭重地告訴他:“您等著啊,我一定讓您回家。”

不料就在這時,“5·12”地震發生了,孫春龍趕赴四川災區采訪。2008年5月15日晚,他在綿陽市一個安置點接到李錫全的電話,對方用急切而顫抖的聲音問他:“孫先生,祖國發生地震了,你安好嗎?我還能回得了家嗎?”沒想到老人還記掛著自己的安危,他回答:“我很好,一定會讓你回家,一定!”6月,緬甸開始進入綿綿雨季。孫春龍擔心年近90歲的李錫全捱不過這個雨季,開始緊急籌備接李錫全回家的事。李錫全回家需要約3萬元人民幣。為了籌到這筆費用,孫春龍發動自己所有的社會關系籌款,希望企業或愛心人士能幫助老人圓夢。最終,湖南一家企業表示愿意承擔李錫全回家的全部費用。

2008年10月19日,在眾多熱心人士和媒體的幫助下,李錫全終于回到了桃源老家。那天,出站口聚集了數百名自發前來迎接老兵歸鄉的群眾。大家拉著“熱烈歡迎中國遠征軍英雄李錫全榮歸故里”的橫幅。李錫全老淚縱橫,不僅是踏上故土的激動,更是家鄉人對游子的親切讓他感到溫暖。

四

年邁的李錫全踏上故土讓孫春龍看到了做這件事的意義。2009年5月,經過一番籌備后,孫春龍決定讓更多老兵回家。在多方奔走聯絡后,這次“老兵回家”活動的人數最終確定為9人。孫春龍清楚地記得,5月28日晚,當他在緬甸曼德勒一家酒店的宴會廳對著麥克風喊出“明天,我帶你們回家”這句話時,現場掌聲如雷,許多老兵淚流滿面。

兩次送老兵回家的成功讓孫春龍不再僅僅把這件事理解為幫助老兵們完成心愿,而是當作一份事業來完成。這應該是千千萬萬幸福地生活在當下的人們對老兵的良心的救贖。一番深思熟慮后,2011年5月,他決定辭職。

辭職后,孫春龍帶著幾位朋友捐助的200萬元資金,在深圳注冊成立了一家慈善基金會,他希望用一個更大的平臺,聚攏更多的力量,去幫助更多老兵。這是全國首家專注于服務抗戰老兵的基金會。基金會除繼續延續“老兵回家”活動外,還發起“老兵關懷計劃”活動,為國內外幸存的抗戰老兵提供經濟援助和精神安慰。成立至今,“老兵回家”活動已幫助了在緬甸、泰國、越南以及云南邊境的40多位老兵回鄉與親人團聚,他們中的很多人,與親人的失散已超過70年。而“老兵關懷計劃”,已經扶助了全國8個省的上千名老兵。

孫春龍的公益活動在社會上引起巨大反響,也引起了軍旅作家裘山山等全國人大代表的注意。2011年“兩會”,一份關于搜尋遠征軍抗戰烈士遺骸、在境外為遠征軍建墓園的議案提出。

2012年,民政部和外交部聯合啟動中國軍人海外墓地建設工作,這其中,包括中國遠征軍在緬甸墓地的恢復重建。2015年,在中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利70周年紀念活動前夕,國家出臺了對抗戰老兵的優撫關愛和救助的新政策。

以前有記者問孫春龍,是什么讓他堅持著做這些事?他會說是社會責任和道義。直到2016年底,他看了一部美國大片《血戰鋼鋸嶺》,影片講述了二戰軍醫蒙德·道斯拒絕攜帶武器上戰場,并在敵人眼皮底下救回了75名傷員的傳奇故事。那一刻,他心里暖暖的,卻有種想哭的沖動,他覺得那個戰場上的軍醫道斯,就是他自己。

(摘自《品讀》2017年第7期)