我們需要怎樣的藝術空間?城市美術館的希望與隱憂

趙浩宇

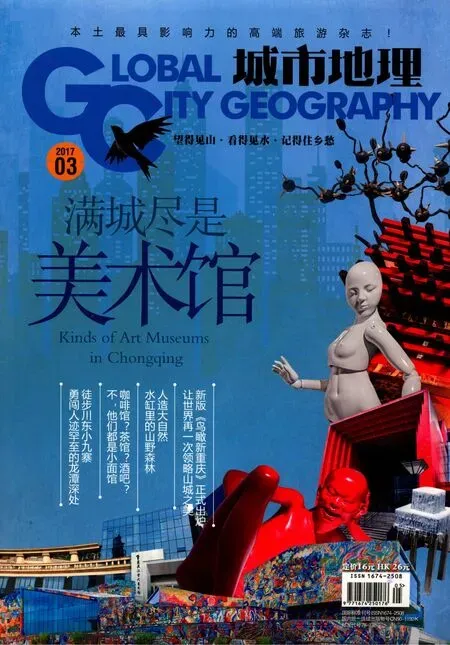

盡管重慶的美術館層出不窮,但也有一個不爭的事實:人氣還不夠。這也白然成為了“重慶是一個文化沙漠”說辭的佐證。作為西南地區唯一的直轄市,重慶擁有四川美術學院這樣優秀的藝術產出資源,卻難以以美術館挽留人才和作品,重慶諸多的美術館都有著哪些問題,又該何去何從?讓我們聽聽畫家和美術館的管理者的觀點,面對美術館的希望和隱憂,他們應該最有發言權。

美術館需要學者管理

涂國洪,觀念寫實畫家、中國先鋒文學的秘密踐行者、文化學人。其代表作品有:大型油畫系列《中國居民奧巴馬》《中國娃娃》(文化批評專著)、《卯城》(60萬字長篇小說)、《中國娃娃辭典·詈罵》(文化批評專著)等。

《國家重點美術館評估》為美術館確立了明確的定義:具有展覽、典藏、研究及公共教育和服務功能,經相關部門審核批準取得法人資格,不以盈利為目的,向公眾開放的公益性美術館。

在國外,大批的美術館管理者是都擁有美術史及美術理論背景的學者,荷蘭梵高美術館的館長便是一位資深的梵高專家。即便綜合性強如盧浮宮,其內亦不乏古埃及、古希臘美術的專家學者。與這些美術館強大的學術能力匹配的,是同樣強大的研究能力,其中甚至有不少都會發行自己的刊物。

畫家涂國洪認為,重慶尚未有具備純研究型、以學者為主導的美術館。在他看來,這與中國的傳統觀念不無關系。在傳統語境中,藝術被視為是一門手藝,即“士農工商”中的“工”,地位尤在“農”之后,雖然有其地位,卻與形而上的文化形式并未有天然的契合。從某種程度上來說,研究能力的缺乏導致了重慶各個美術館的定位不清晰,看似無所側重,受眾亦未能很好地“分流”。

與門庭若市的國外美術館相比,重慶諸多美術館的門可羅雀似乎顯得境遇不佳。涂國洪說,重慶乃至全國對于藝術品的需求仍處于初級階段,人們大多更為偏愛裝飾性的作品。一方面國外對于中小學的美術熏陶多從美術館開始,與國內填鴨式的講學形成了鮮明的對比;另一方面,國外對于藝術品市場起到了極大支撐作用的中產階級在國內更多受困于房貸、車貸的壓力,對于藝術無暇顧及。藝術基礎教育的缺失以及經濟的強大壓力對于藝術的傳播產生了阻礙,若無川美,重慶或許會成為一片真正意義上的文化荒漠。

重慶的美術館有很大希望

馮斌,現為四川美術學院美術館館長,重慶市美術家協會副主席。中國美術家協會理事、中國美術家協會綜合材料繪畫與美術作品保存修復藝術委員會副主任。作品被中國美術館、英國大英博物館、加拿大邁克當·斯圖爾特藝術中心、臺灣山美術館、澳門藝術博物館、成都現代藝術館、上海美術館、廣東美術館、深圳關山月美術館等收藏。

在2010年,四川美術學院美術館便參與了國家級相關評估,但最后卻遺憾未能通過。落選原因有二:一是需要美術館有獨立法人,作為一所高校美術館,四川美院美術館自然無法滿足;二是要求美術館每年需投入300萬元經費(如今已調整為500萬元)。不過,隨著四川美術學院美術館、羅中立美術館與重慶國泰藝術中心重慶美術館共同享有了“重慶”的前綴,后者的遺憾也終于得以彌補。據2016年相關文件顯示,幾所“重慶美術館”將被共同授權、授牌,并接受每年3000萬元的收藏經費和2000萬元的運營經費。

四川美術學院美術館館長馮斌認為,雖然重慶乃至全國的美術館管理者多以藝術家為主,與上世紀50年代國外的狀況頗為相似,但在90年代方才建立起來的相關學術院系的大背景下,國內尚未具備以學術專家來管理美術館的匹配條件,這種狀況在10年之內或許不會有太大改觀。馮斌記得,在上世紀80年代向90年代交際時,當代藝術風起云涌,四川曾引進一位學術界前輩,面對一次當代藝術的展覽,這位前輩的評語只有“很美”二字。故此,馮斌認為,學者對于藝術未必有足夠的了解。況且,即便是擁有諸多基金、機構支撐的國外美術館,在面臨經濟形勢的轉變,也開始迫于經濟壓力進行轉型,美術館的管理與運行在大環境的語境之下,必須有相關的調整。

據馮斌在四川美術學院美術館的觀察,美術展的觀展人數在近幾年開始增加,其中亦不乏中小學學校。馮斌認為,作為西南地區唯一的直轄市,重慶雖起步較晚,尚不及成都、武漢等城市,可此時發力未必為時已晚,達到理想水平仍有很大希望。

讓藝術從云端行走落地

吳魏,青年當代藝術家、佳想安善美術館展覽策劃總監、善公共藝術教育平臺藝術總監,代表作有:《工業盛代》《警示線也無所謂》系列、《宅仔》系列等。

近幾年來,重慶的民營美術館層出不窮,但隨 之而來的是,所有的經營者都面臨一個問題——由于缺乏平臺和資源,他們需要直接面對市場,人們用腳投出的票對于公立美術館來說固然關乎臉面,可對于他們這卻事關生死。

吳魏曾經從事專業的藝術創作,如今,他又多了一重身份,重慶第一家私立民營美術館佳想安善美術館的展覽策劃總監。吳魏說,即便放眼全國,盛名如北京尤倫斯當代藝術中心也不曾實現盈利,對于民營美術館來說,資金鏈條的良性循環無疑是最大的問題。

從學生時代到佳想安善2012年初創,吳魏一直都認為美術館是一場行業內的自娛自樂,未曾在真正意義上起到藝術品傳播的作用。一方面,這受限于重慶尚不完善的藝術品市場,但更多則是由于人們尚未構筑起審美,以及正確認識自我的摩天大樓。

“在國內,如果我們提到莫奈或者梵高的畫,大家會覺得花多少錢都要買,但對于一些青年藝術家的作品卻一點都不買賬,藝術史的核心基本都由歐洲書寫,所以他們的收藏增值觀念反而不是很強,買一幅作品就像是我們春節買一副對聯,他們更關注自己的喜好。”正是因此,佳想安善在經營幾年之后開始將大部分的精力放到了“公共教育”,在直接面向普通受眾的同時,也向一些美術機構進行培訓,以培養受眾。

吳魏認為,這是一次讓藝術從云端里行走到落地的嘗試。無論是對于有留學意向的青少年,還是面向成人的相關培養,佳想安善都區別于傳統的教育,更加注重修養、藝術觀念、藝術品鑒的培養。吳魏說,無論這些人今后是不是會從事相關的行業,這樣的學習都有助于他們了解自己,尋找“真我”,而佳想安善在做的,也是民營美術館認識自我的一種探索。