青海斑紅山地區金礦成礦特征及找礦潛力分析

黃國彪 李長印 冶福元

摘要:該文就青海斑紅山地區的金礦成礦前景展開分析,從地質勘查項目入手,深入闡述了控礦因素、礦床成因等環節,實踐證明,研究區礦體受圍巖接觸帶及巖體的控制,巖漿侵入環境、區域變質作用為金元素的活化創造了良好的環境條件,斑紅山地區具備良好的金礦成礦潛力。

關鍵詞:金礦;成礦特征;變質作用;找礦潛力;斑紅山;地層區

一、區域地質狀況

斑紅山金礦地位于柴達木盆地的西北部,地處阿爾金山南坡。斑紅山金礦點的大地構造位于阿帕——茫崖縫合帶,屬于秦祁昆地層區。油砂巖組、下元古界大肯大坂巖群等是該區域內出露的地層,區域內構造極為發育。斷裂構造經過多次活動及改造,形成了復雜性的構造形跡。其區域內巖漿活動頻繁,主要為華力西中期侵入。

二、礦區地質特點

1、地層。大理巖段、片巖段是該研究區出露的主要地層,片巖段主要巖性包括石英片巖、黑云斜長片巖、黑云角閃片巖等。大理巖段的主要巖性包括白色透輝大理巖、灰色大理巖、灰白色條帶狀大理巖。受到不同程度區域變質作用的影響,巖石后期接觸變質作用疊加,其與侵入巖的接觸帶部位常可見綠泥石化、硅化等特征。

2、構造。整體來看,研究區的主體構造線為近南北向、進東西向。斑紅山北斷裂是其規模較大的斷裂,該斷裂切穿了華力西中期花崗巖、偏巖段、大理巖段。部分地段構成了華力西中期花崗巖與地層的分界線。受到爆破角礫巖筒的影響,其筒周圍的大理巖普遍具備較強的硅化特征,巖石碎裂程度及硅化程度由內而外,從強到弱。

3、侵入巖。整體來看,研究區巖漿活動較為強烈,侵入巖的分布范圍廣泛且規模巨大,展布于整個研究區,均為華力西中期,侵入達肯大坂巖群,主要為黑云母花崗閃長巖、灰白色斜長花崗巖等。這些巖石都具備塊狀構造特點,屬于中西粒花崗結構。

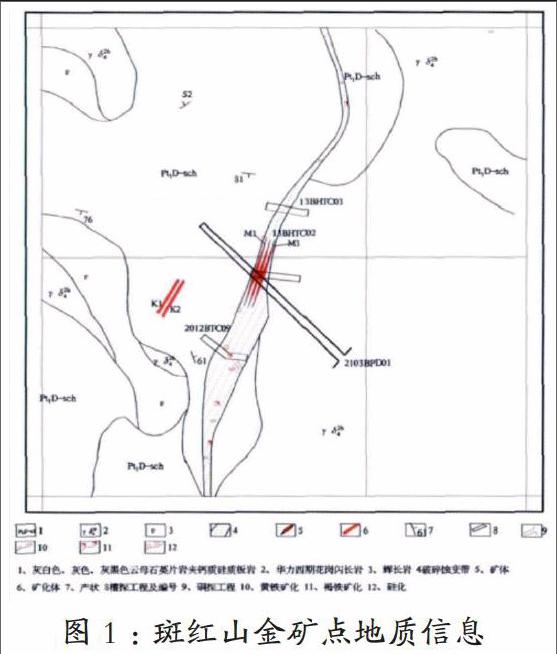

巖體受后期斷裂破壞作用明顯,近巖體邊緣常出現塊狀節理。巖體內部,圍巖的頂蓋及殘留體較多,巖相分帶比較模糊,巖體接觸變質作用比較發育,其與片巖殘留體的接觸帶的局部巖化特征比較明顯,存在少量的黑云母石英角巖等。其兩側巖石及局部構造通過部位的碎裂巖化比較強烈,具體信息如圖1。

三、金礦地質特征

1、特征。通過對該研究區巖石地化剖面的檢查,驗證圈定了三條金礦體及兩條金礦化體,具體信息如圖1。

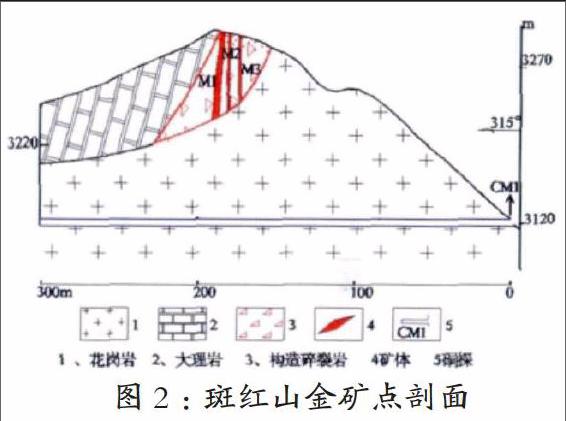

從圖2信息得知,M1、M2、M3這三條金礦體由一條斷裂破碎帶控制,礦體之間相互平行,坑道揭露巖性為華力西期花崗巖,未見含金蝕變破碎現象,該含礦斷裂破碎帶形成早于巖體侵入,含金破碎帶被后期巖漿所侵蝕,具體信息如圖2。

2、礦石質量。該區域金屬礦物約占整體的1%,主要由黃鐵礦、磁鐵礦等組成。磁鐵礦先于黃鐵礦形成。脈石礦物約占整體的99%,主要由方解石、斜長石、石英等組成,碎裂結構是其主要礦石結構。

3、控礦因素。綜合來看,研究區大理巖段及片巖段的金含量較高,受到接觸變質作用、區域變作用等的影響,金元素進一步的活化,是礦化的載體,為研究區內金成礦提供部分物質來源,地層的硅化蝕變及黃鐵礦蝕變是區內金礦化的重要因素。

華力西期巖漿活動為礦床帶來了部分成礦物質,巖漿活動中的熱源促進了地下水循環,使巖漿熱液上移,實現了金元素的活化及遷移,在這種環境下金元素逐漸富集,在有利構造部位及環境中成礦,這受到熱液分異作用的影響。

4、礦床成因。斑紅山地區金礦處于下元古界達肯大坂巖群上巖組的大理巖段,大理巖段與華力西期花崗巖體的外接觸帶發生了接觸熱液變質作用,該區域內的金成礦與變質巖間存在密切的關系。礦區出露有大理巖段,受到區域變質熱液的影響,金元素等有用組分持續進行活化及遷移。

金礦床產于中酸性巖體與圍巖的外接觸帶中,產于破碎角礫巖筒中,受到破碎角礫巖筒、斷裂破碎帶等的控制。通過對礦石結構構造、圍巖蝕變等的分析,含金熱液充填交代成礦是研究區內成礦作用形式。

四、找礦潛力分析

整體來看,研究區內侵入巖大面積出露,構造發育,成礦地質條件較好,根據2016年的預查工作,該研究區屬于干旱、半干旱荒漠區域,其水系沉積物不發育,水系沉積物綜合異常強度較弱。目前來看,金礦化點位于化探異常顯示不明顯的部位,為了解決實際問題,需要強化研究分析方法,深入分析研究區物化探異常顯示不好的區域,適當開展踏勘檢查工作,實現找礦空間的擴大。該研究區具備良好的成礦地質環境。

結語:斑紅山地區具備良好的金礦找礦環境,為了適應現階段礦產勘查工作的要求,需要強化對已有化探異常查證方案,實現綜合性找礦工作的穩定性發展。