對跳遠助跑與起跳技術有效銜接的分析

劉炎冰,門 杰

劉炎冰(1981-),男,山西汾陽人,助教,本科,研究方向:運動訓練。

山西醫科大學汾陽學院,山西 汾陽 032200

Fenyang College of Shanxi Medical University, Fenyang 032200, Shanxi, China.

對跳遠助跑與起跳技術有效銜接的分析

劉炎冰,門 杰

采用文獻資料法、數理統計法和邏輯分析法,對8名體育學院跳遠專業運動員的相關技術數據進行分析。結果發現:運動員身體素質較差,助跑利用率低,起跳過程動作穩定性較差, 起跳技術有待優化;助跑和起跳技術不匹配,有效銜接差。實驗前、后運動員助跑技術各項參數有顯著性變化(P<0.05);在起跳技術中,踏跳時間、騰起角度、水平損失率的指標上有顯著性變化(P<0.05),著地角、蹬地角、起跳扇面角的指標上有非常顯著性變化(P<0.01)。結論:體育院校運動員助跑和起跳有效銜接有待優化;助跑和起跳技術的相關參數與優秀運動員的各項參數有差異,可能是由于運動員本身的身體素質、教練訓練方法和競技水平不同造成的。

跳遠;助跑技術;起跳技術

跳遠成績主要取決于助跑和起跳,助跑和起跳動作銜接有效性與跳遠成績呈正相關[1]。跳遠運動員除了需要起跳初速度還需要對助跑距離、速度和跳遠技術要求甚高[2]。目前針對運動員助跑和起跳的有效銜接與跳遠運動員成績的研究較少。本研究旨在說明助跑和起跳技術有效銜接對跳遠成績的影響和作用,旨在確定跳遠運動員助跑距離、速度及定點標志,使助跑與起跳快速而有效地銜接,為跳遠運動員技術訓練的改進及科學化訓練提供依據。

1 研究對象與方法

1.1 研究對象

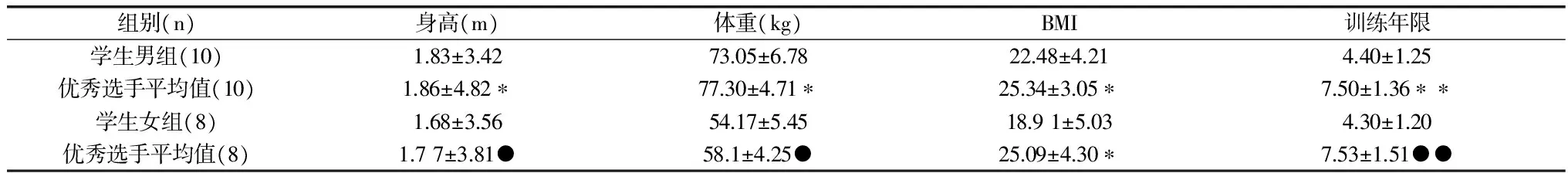

選取體育學院專業跳遠運動員8名為研究對象,詳見表1。

1.2 研究方法

通過體育學院將其中符合測試條件的8名運動員分為實驗組(S)和對照組(D),進行2個月實驗干預,并針對實驗前(SQ)、試驗后(SH)進行技術指標測試,運用實驗拍攝法、數理統計法對所得數據進行統計學分析。

2 結果與分析

2.1 體育教育專業普修課學生身體形態、身體素質分析

跳遠運動員的專項成績是由專項身體素質和專項技術決定的,因而專項身體素質在某種程度上決定了運動員的專項成績。

表2數據對比發現,男、女運動員身高體重指數(Body Mass Index,BMI)與優秀運動員有顯著性差異(P<0.05);訓練年限有非常顯著性差異(P<0.01); BMI指數對于普通人的正常范圍在18.5~24.99之間,在研究過程中我們發現,體育院校男、女生的BMI指數都在正常范圍內,而國內優秀BMI超出正常范圍,是因為國內優秀男、女運動員從事體育專業訓練多年,瘦體重增加,也是影響運動成績的原因。

2.2 跳遠助跑技術分析

2.2.1 跳遠助跑速度分析

跳遠助跑速度與成績呈正相關,助跑速度與的加快起跳準確性呈負相關。研究表明,助跑速度應在本人最快速度的95%,跑與跳的銜接最大化跳遠成績最好。

表1 研究對象基本情況

表2 身體形態、身體素質統計表

注: *與學生男組比P<0.05;**與學生男組比P<0.01;●與學生女組比P<0.05;●●與學生女組比P<0.01。優秀選手數據來源于中國體育總局http://www.sport.gov.cn

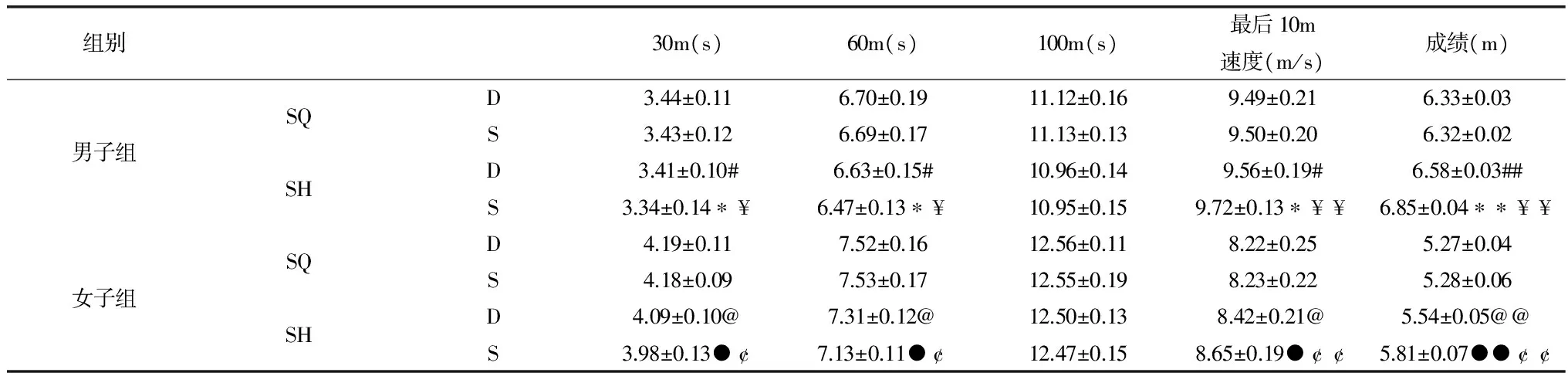

表3 實驗前、后助跑速度相關數據指標

注:#男子組SHD與SQD比P<0.05; ##男子組SHD與SQD比P<0.01;¥男子組SHS與SQS比P<0.05; ¥¥男子組SHS與SQS比P<0.01;*男子組SHS與SHD比P<0.05;**男子SHS與SHD比P<0.01; @女子組SHD與SQD比P<0.05; @@女子組SHD與SQD比P<0.01;¢女子組SHS與SQS比P<0.05;¢¢女子組SHS與SQS比P<0.01;●女子組SHS與SHD比P<0.05;●●女子組SHS與SHD比P<0.01。

速度與跳遠成績呈正相關,速度指標的提升有助于跳遠成績的提高。表3結果顯示,男子組試驗后對照組與實驗前對照組在30m、60m、最后10m速度指標、跳遠成績測試中上具有顯著性差異(P<0.05);男子組試驗后試驗組與實驗前實驗組比在30m、60m速度指標上具有顯著性差異(P<0.05),在最后10m速度指標和跳遠成績測試中具有非常顯著性差異(P<0.01);男子組實驗后實驗組與試驗后對照組在30m、60m、最后10m速度指標上具有顯著性差異(P<0.05)在跳遠成績測試中具有非常顯著性差異(P<0.01)。女子組在速度指標測試中顯示的結果與男子組呈現一樣的變化趨勢。

試驗組跳遠訓練成績提高明顯。結果提示,我們要在跳遠上取得成績需要在助跑技術方面下功夫,在保持較高的助跑速度之外,還要提高運動員的基礎速度,更加重視跳遠運動員的加速能力。

2.2.2 跳遠助跑距離分析

助跑距離影響助跑速度和成績,同時助跑距離與起跳準確性呈負相關,運動員達到最快速度的距離也就是最佳助跑距離。實驗過程中遵照“六秒定律”和速度指標確定助跑距離。但助跑的距離并不是固定不變的,而是根據環境、競技狀態進行調整,但調整范圍要保持在20~50厘米之間。

2.2.3 跳遠助跑絕對利用率分析

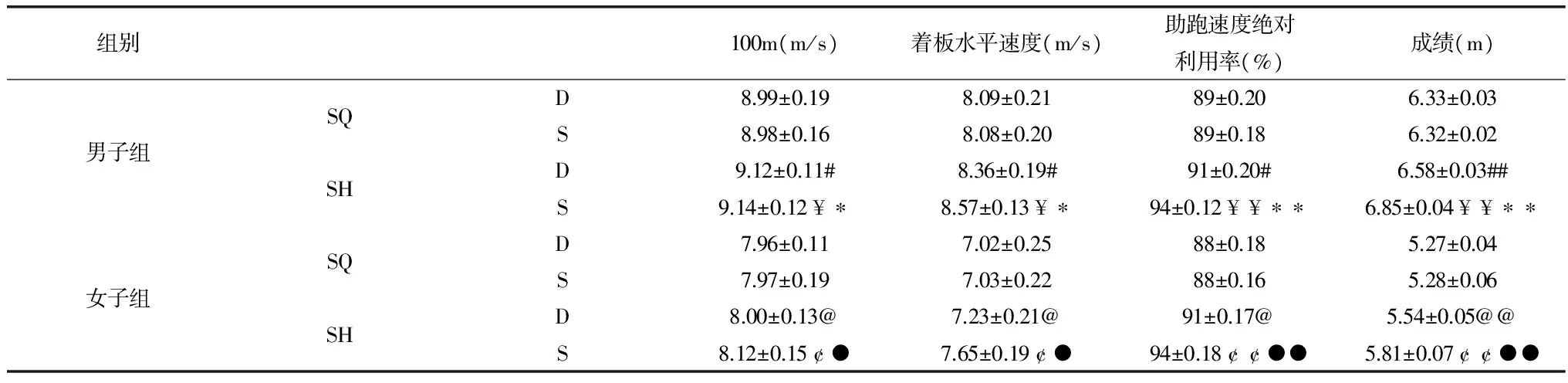

表4 實驗前、后助跑利用率相關數據指標

注:#男子組SHD與SQD比P<0.05; ##男子組SHD與SQD比P<0.01;¥男子組SHS與SQS比P<0.05; ¥¥男子組SHS與SQS比P<0.01;*男子組SHS與SHD比P<0.05;**男子SHS與SHD比P<0.01;

@女子組SHD與SQD比P<0.05; @@女子組SHD與SQD比P<0.01;¢女子組SHS與SQS比P<0.05;¢¢女子組SHS與SQS比P<0.01;●女子組SHS與SHD比P<0.05;●●女子組SHS與SHD比P<0.01。

表4數據結果顯示,男子組試驗后對照組與實驗前對照組在100m、助跑速度絕對利用率和著板水平速度速度指標上具有顯著性差異(P<0.05),在跳遠成績測試指標中具有非常顯著性差異(P<0.01);男子組試驗后試驗組與實驗前實驗組比在100m和著板水平速度指標上具有顯著性差異(P<0.05),在助跑速度絕對利用率和跳遠成績測試指標中具有非常顯著性差異(P<0.01);男子組實驗后實驗組與試驗后對照組在100m和著板水平速度指標上具有顯著性差異(P<0.05),在在助跑速度絕對利用率和跳遠成績測試指標值中具有非常顯著性差異(P<0.01)。女子組在助跑利用率相關指標測試中顯示的結果與男子組呈現一樣的變化趨勢。

統計結果顯示,助跑絕對利用率相對較低都在90%以下,特別是女子組已經到88%,也就是說不能將速度與起跳更好的結合,為了起跳充分過多的降低了助跑的絕對利用率,也可能是研究對象絕對速度本身就很低造成的,過低的助跑利用率影響了助跑速度、起跳角度最終影響跳遠成績。

2.3 跳遠起跳技術運動學分析

2.3.1 跳遠起跳時間與騰起角的比較分析

踏跳時間與跳遠成績密切相關,是衡量跳遠技術的重要參數之一。運動員起跳的時間與助跑損失率呈反比,優秀跳遠運動員的踏跳時間和騰起角度,大都維持在0.10~0.12s和18~24°之間。

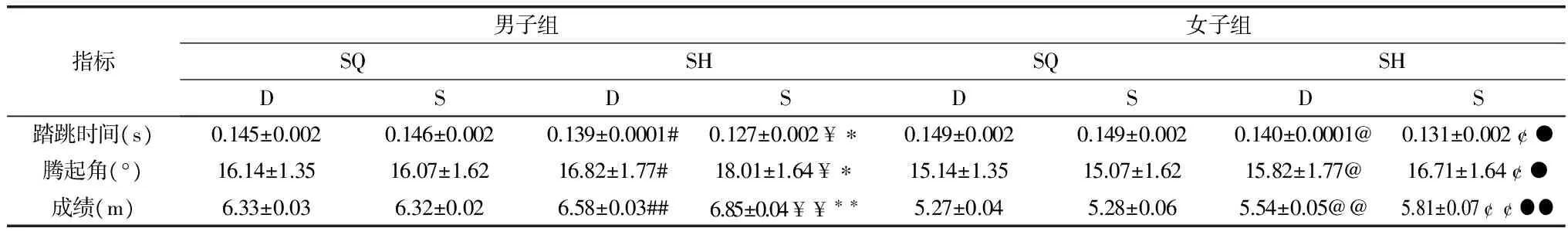

表5 實驗前、后踏跳時間與騰起角比較

注:#男子組SHD與SQD比P<0.05; ##男子組SHD與SQD比P<0.01;¥男子組SHS與SQS比P<0.05; ¥¥男子組SHS與SQS比P<0.01;*男子組SHS與SHD比P<0.05;**男子SHS與SHD比P<0.01;@女子組SHD與SQD比P<0.05; @@女子組SHD與SQD比P<0.01;¢女子組SHS與SQS比P<0.05;¢¢女子組SHS與SQS比P<0.01;●女子組SHS與SHD比P<0.05;●●女子組SHS與SHD比P<0.01。

表5數據顯示,試驗后的男子組與女子組在與實驗前比較在踏跳時間和騰起角度有顯著差異(P<0.05),在跳遠成績中有非常顯著性差異(P<0.01);試驗后實驗組與試驗后對照組比較在踏跳時間和騰起角度有顯著差異(P<0.05),在跳遠成績中有非常顯著性差異(P<0.01);體育教育專業跳遠運動員的平均踏跳時間在0.127~0.146s之間,騰起角度在15.14~16.82°之間,與優秀的跳遠運動員的踏跳時間和騰起角度差值較大,也是運動成績有差異的原因之一。

2.3.2 跳遠起跳時水平速度損失率的分析

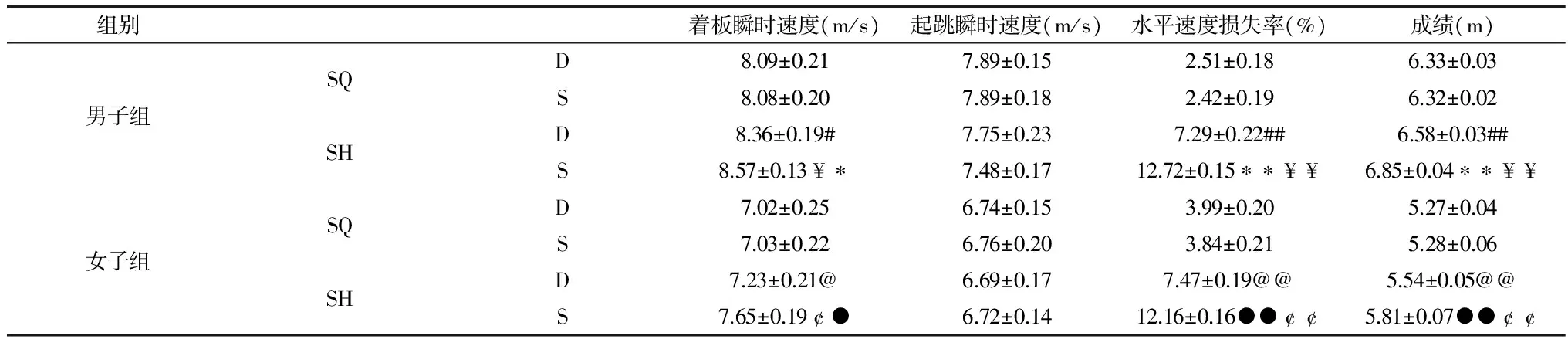

表6 實驗前、后體育教育專業普修課學生水平速度損失率比較

注:#男子組SHD與SQD比P<0.05; ##男子組SHD與SQD比P<0.01;¥男子組SHS與SQS比P<0.05; ¥¥男子組SHS與SQS比P<0.01;*男子組SHS與SHD比P<0.05;**男子SHS與SHD比P<0.01;@女子組SHD與SQD比P<0.05; @@女子組SHD與SQD比P<0.01;¢女子組SHS與SQS比P<0.05;¢¢女子組SHS與SQS比P<0.01;●女子組SHS與SHD比P<0.05;●●女子組SHS與SHD比P<0.01。

表6數據顯示,試驗后的男子組與女子組在與實驗前比較,著板瞬時速度有顯著差異(P<0.05),在水平速度損失率和跳遠成績中有非常顯著性差異(P<0.01);試驗后實驗組與試驗后對照組比較,著板瞬時速度有顯著差異(P<0.05),在水平速度損失率與跳遠成績中有非常顯著性差異(P<0.01);實驗前男子、女子組運動員的水平速度損失率與優秀運動員水平速度損失率差值較大。實驗前女子組的水平速度損失率要大于男子組。男子、女子組在試驗后較實驗前在水平速度損失率上有很大提高,距優秀運動員仍有一定差距,但對提高跳遠成績有很大幫助。

2.3.3 跳遠起跳時著地角、蹬地角、起跳扇面角動力學的分析

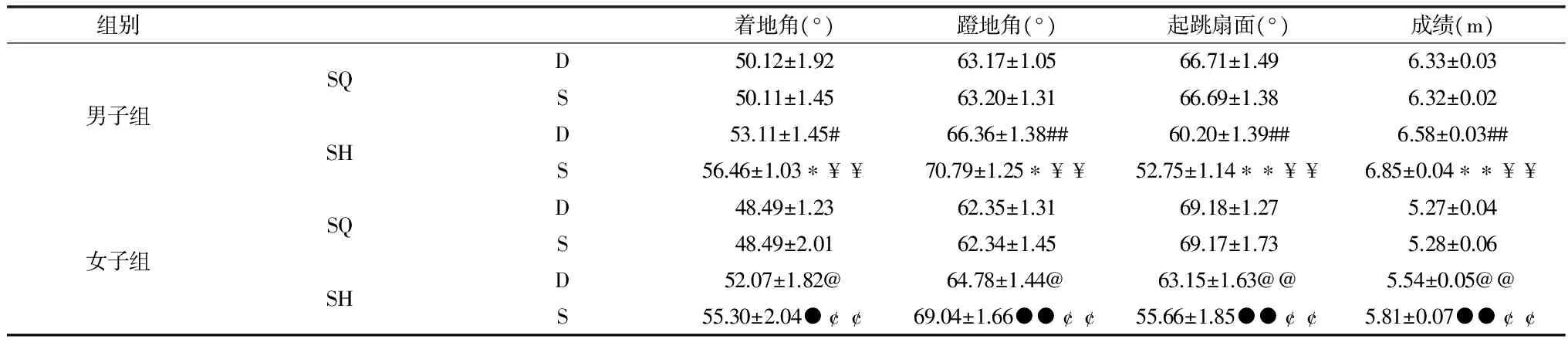

表7 實驗前、后體育教育專業普修課學生著地角、蹬地角、起跳扇面的比較

注:#男子組SHD與SQD比P<0.05; ##男子組SHD與SQD比P<0.01;¥男子組SHS與SQS比P<0.05; ¥¥男子組SHS與SQS比P<0.01;*男子組SHS與SHD比P<0.05;**男子SHS與SHD比P<0.01;@女子組SHD與SQD比P<0.05; @@女子組SHD與SQD比P<0.01;¢女子組SHS與SQS比P<0.05;¢¢女子組SHS與SQS比P<0.01;●女子組SHS與SHD比P<0.05;●●女子組SHS與SHD比P<0.01。

表7數據顯示,試驗后的男子組與女子組無論是對照組還是實驗組在與實驗前比較著地角、蹬地角、起跳扇面角及成績有顯著差異(P<0.05),其中男子組在蹬地角和起跳扇面及成績中有非常顯著性差異(P<0.01),男子組、女子組試驗后實驗組與試驗后對照組比較著地角、蹬地角、起跳扇面角及成績有顯著差異(P<0.05),其中男子組在起跳扇面與成績有非常顯著性差異(P<0.01),女子組在蹬地角、起跳扇面角及成績有非常顯著性差異(P<0.01);女子組在蹬地角度、起跳扇面角數據與男子組存在差異;無論男子組還是女子組著地角、蹬地角、起跳扇面角與菲爾歇模式存在差距。蹬地角度嚴重偏小,這可能是由于運動員對于起跳時機把握的能力和起跳腿力量偏弱有關。起跳扇面角能間接地說明蹬伸速度,有研究表明:“要想減少支撐時間,進行快速蹬伸來獲得最大的垂直速度和適宜的騰起角,必須減小起跳扇面角”[33]。體育教育專業跳遠運動員的起跳扇面角偏大,說明在著地角和蹬地角過小,起跳發揮不充分,蹬伸速度降低,不利于產生更大的騰起初速度與騰起角,進而影響助跑與起跳的銜接和跳遠成績。

3 結論與建議

3.1 體育教育專業普修課男、女生跳遠運動員的身高、體重、BMI、訓練年限都與國內優秀選手存在差距,體育院校運動員助跑和起跳有效銜接有待優化。

3.2 體育教育專業普修課男、女生跳遠運動員的助跑和起跳技術的相關參數與優秀運動員的各項參數有差異。

[1] 馮樹勇.中國高水平跳遠運動員訓練內容體系的研究[M].北京體育大學出版社,2006,45.

[2] 劉江南. 美國田徑訓練指南[M].人民體育出版,2002:125-139.

[3] Timothy J.Koh.Landing Leg Motion and Perpformance in the Horizontal jumps[J].Journal of Applied Biomeehanics(1990):343-360.

[4] 丁偉,李海峰等. 現代跳遠助跑技術與起跳技術研究綜述[J]. 山東體育科技,2005,27(3):7-8.

[5] 凌小源.對影響跳遠助跑起跳準確性因素的探討[J].體育科技,2007,28.

[6] 王保成,王川. 田徑運動理論創新探索[M].北京體育大學出版社,2003,246.

[7] 盧平林. 跳遠助跑與起跳參與因素整體效應體現研究[J]. 山東體育學院學報,2009,25(5):57-58.

[8] 陽劍. 跳遠助跑、起跳技術分析[J]. 懷化學院學報,2011,30(2):67-68.

[9] 彭春政,袁建國. 跳遠運動員專項成績與專項身體素質相關關系的研究[J].中國體育科技,2004,40(4)3-5.

[10] 羅建達,石榮群.跳遠助跑連接起跳技術的運動學分析[J].體育科技,2006,27(3):23-25.

AnalysisonEffectiveLink-upbetweenLongJumpRun-upandTake-offTechniques

Liu Yanbing,Men Jie

The relevant technical data of 8 sport college professional long jumpers is analyzed by literature, mathematical statistics and logical analysis methods. Results: Athletes are poor in physical fitness with low run-up rate and unstable take-off. The take-off technique needs to be optimized. The run-up and take-off techniques do not match, and the link-up is poor. The run-up technique parameters before and after the experiment are of great difference (P< 0.05). Jumping time, jumping angle and loss rate index are changed significantly in the take-off technique (P< 0.05). So does landing angle, angle of leg thrust, and fan-like take-off angle ((P< 0.01). Conclusions: the effective link-up of athletes’ run-up and take-off need to be optimized for sport college jumpers; the relevant parameters of run-up and take off technique are different from those of elite athletes, which might be caused by athletes’ physical fitness, training methods and different sport performance level.

long jump; run-up technique; take-off technique

G823.3

A

1005-0256(2017)11-0072-4

10.19379/j.cnki.issn.1005-0256.2017.11.029