三門峽陜縣葫蘆峪金礦床成礦規律及控礦因素分析

張丹

摘要:通過對三門峽市陜縣葫蘆峪金礦床地質特征、地球物理特征及地球化學特征的分析研究認為,葫蘆峪金礦脈主要是脆一韌性剪切帶及后期脆性斷裂疊加作用形成的礦脈,其主要的控礦因素有:層控、巖控、構控、礦體的空間分布及時控。并分析了葫蘆峪金礦區與靈寶金礦區金礦的成礦地質背景的不同之處。

關鍵詞:葫蘆峪金礦床;地質特征;成礦規律

1研究區域成礦地質背景

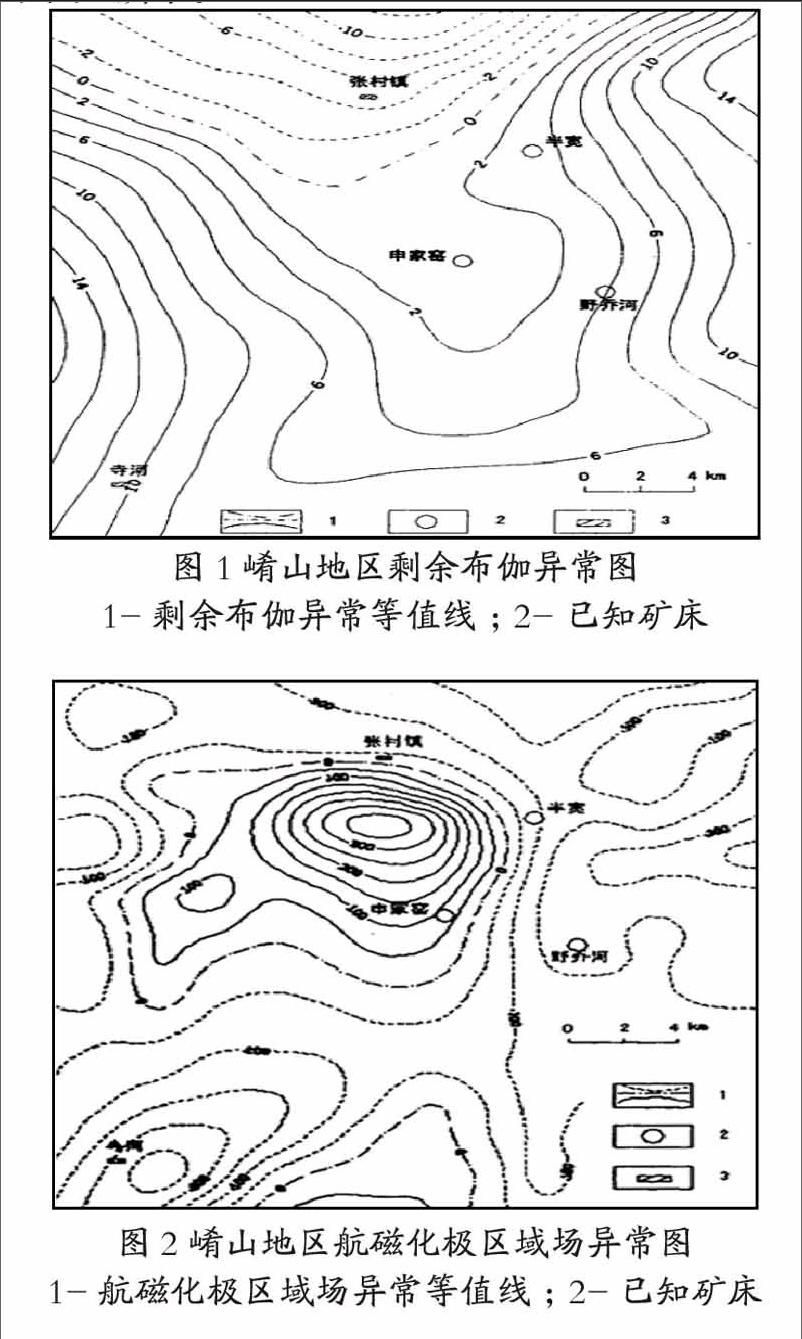

崤山地區是豫西僅次于小秦嶺、熊耳山的有色金屬及貴金屬成礦區,雄踞晉豫陜“金三角”的中心位置,便利的交通條件、豐富的礦產資源。河南省有色金屬地質礦產局長期在該區從事地質找礦工作,于上世紀80年代初至本世紀初,河南省有色地礦局第六地質大隊、第一地質大隊先后在前牛嶺一大方山一帶從事以金為主的多金屬礦勘查工作。隨著找礦工作的不斷深入,該區已經成為豫西崤山地區多金屬礦資源的重要產地;葫蘆峪金礦區便是其中之一。

2研究區域地質特征

2.1巖漿巖。在本次研究區域,巖漿巖的種類豐富,巖漿活動十分活躍。因侵入時代的不同,巖漿巖的分布都具有很大的差異,如:測區外圍分布的主要是中元古界熊耳群火山巖系,兩側區分布的主要是鉀質花崗巖和太古界TYG花崗巖系。晚期侵入或者同一個時代侵入的脈巖以組、群為單位,輝綠巖脈、閃長巖以及變輝長巖分布在兩側區。燕山期時代侵入的花崗斑巖主要分布在葫蘆峪測區申家窯附近。

2.2變質巖及變質作用。研究區域分布的變質巖主要有TYG花崗質片麻巖類;片巖類區域變質巖;同時,分布有不同成因類型的韌性剪切帶型動力變質巖。動力變質巖以各種類型的糜棱巖為主,經過長時間的擠壓,在早起的時候,糜棱巖主要是沿著區域韌性剪切帶分布,主要是角閃巖相,而發展到了晚期,就沿著拆離斷層分布,這主要是因為褪變質的作用。

2.3礦床地質特征。這個區域的礦床主要是蝕變巖型礦床。這種類型的礦床構造受到金、銀、鉛、鋅等重金屬的共同作用。北西方向的脆韌性剪切帶受到礦化蝕變帶的控制,漸漸地,以組、群為單位。從目前來看,在本區域范圍內共發現了20余條礦脈。主要礦脈有2800多米長,礦體分為兩部分,分別有430米、1050米長,厚度在0.35至2.80之間,平均厚度大約為0.68米。礦帶的走向為緩坡狀,320度至350度,南西方向。構造破碎帶寬20-40米,礦化蝕變帶寬為0.4米至1.5米,部分帶寬可以達到2.8米。礦化帶兩邊的綠泥石片理化帶正在發育的良好階段,片理化帶寬度有4米至5米,產狀和礦化蝕變帶有一定的相似之處。

3研究區域地球物理及地球化學特征

3.1地球物理特征。通過對本次研究區域的物探、地質綜合圖進行詳細的觀察,得出:本次研究區域內的激電中梯發育存在異常情況,強度非常高。ns異常區域主要以南東方向、北西方向、北東方向為主,礦區北西方向發育異常十分突出。根據ns等值線分布,在整個研究區域內,發現了15處局部異常,異常值有很大的差異,最低值也不同。并且,異常規模、異常形態都都有很大的差異,這一點也說明了極化率場源十分復雜,而且異常地質體變化多段,預測難度大。

3.2地球化學特征。在本次研究區域中,受到多種化學因素的影響,形成了地球化學場。而這個地球化學場的變化梯度十分明顯,富集特征非常強。在長時間發展下,形成了很多環狀富集帶。其中,就包括崤山異常區。崤山異常區的具體情況

4研究區域成礦規律及控礦因素分析

4.1成礦規律。通過一系列的分析研究發現,成礦是一個非常艱巨、復雜的過程。首先,成礦需要分階段進行。其次,成礦的熱液具有活動多期型這一特點。再次,成礦的物質不僅包括巖漿的熱液,還包括一些變質圍巖。在本次研究過程中,對葫蘆峪這一區域進行野外觀察,發現這一區域的礦石組成結構主要是熱液充填交代,脈狀、網脈、角礫狀、星散狀等多種構造形狀都說明經過里長時間的多次成礦。

4.2控礦因素。在本次研究區域中,發現很多重金屬礦床在很大程度上受到構造較大的影響,經過長時間的發展,成為了脆性剪切帶或者韌性剪切帶以及拆離斷層帶。在這種情況下,主拆離斷層中,含有分層拆離斷層和受拆離斷層的礦脈。礦化強度較大,分層拆離斷層會因為主拆離斷層距離的遠近,其礦化也會發生相應的變化。在韌性剪切帶作用下的礦化,經過長時間的發展,成礦的強度和厚度都很大,且礦脈呈集中分布,延伸距離長。而沿著花崗斑巖的侵入接觸帶,成礦具有延伸范圍有限、礦脈薄等特點。endprint