發(fā)明望遠鏡需要多少偉人的心智?

托尼·克里斯蒂

1672年1月11日,英國皇家學會的研究員大飽眼福,觀看了艾薩克·牛頓的反射式望遠鏡演示,看到了通過鏡面形成的圖像。此后,他們將這種奇妙的新式望遠鏡譽為牛頓的發(fā)明,直至如今,人們依然將其歸功于牛頓。然而,在這個線性的歷史記錄背后卻隱藏著一個更有趣且更為復雜的故事。牛頓的這個功勞受到了來自詹姆斯·格雷戈里和洛朗·卡塞格倫支持者的挑戰(zhàn)。更為糟糕的是,已知的最早利用曲面鏡聚光的概念比牛頓早1500多年,切實可用的反射望遠鏡的最終出現是在牛頓的望遠鏡面世半個多世紀之后。

呈現反射望遠鏡的光學原理可以追溯到公元1世紀的數學家、工程師及發(fā)明家——亞歷山大港的希羅。他證明,一個拋物形拋物面鏡會將平行的入射光聚焦,形成一幅圖像。沒有證據表明希羅實際上建造了這樣的反射光器件。但是,今天我們常常在建筑物頂看到希羅概念的產品,即圓盤式衛(wèi)星電視天線,是它將無線電波傳輸到一個密集的焦點形成信號。

在中世紀伊斯蘭光學學者的著作中,有關于拋物面鏡聚焦性質的知識,最著名的要數公元10世紀波斯學者阿布·薩德·阿拉·伊本·薩爾的論文《燃燒的鏡子和鏡片》。不幸的是,伊本·薩爾的研究成果在當時沒有產生多少影響,一直到20世紀才被人們重新發(fā)現。希羅是意大利文藝復興時期藝術工程師最喜歡的一位作者,所以有關望遠鏡原理的內容出現在了達·芬奇未發(fā)表的手稿中。但是達·芬奇并沒有嘗試建造這樣的望遠鏡。

意大利耶穌會天文學家尼可洛·祖奇在《光學》(1652年) 一書中告訴我們,1616年,他用拋物面銅鏡制造了一臺望遠鏡,鏡面聚焦點形成的圖像需要放大才能看見,而且圖像會被扭曲,無法識別。他發(fā)現反射式望遠鏡有一個大問題:金屬望遠鏡拋物面的磨光和拋光是一件棘手的事情,因為鏡面的任何誤差都會使折射光扭曲的程度比鏡片中類似的誤差大6倍。(鏡片中的光線彎曲會降低缺陷的影響,而鏡子則會放大。)

祖奇的望遠鏡只有一面鏡子,不是充分反射的望遠鏡。真正的反射鏡至少有兩個鏡子:形成圖像的主鏡和將鏡像投影到望遠鏡體之外的副鏡。法國數學家、物理學家馬林·梅森在他《宇宙和諧》(1636年)一書中首次設計了雙鏡反射望遠鏡,但他從未嘗試將他的設計付諸實施。也許他意識到了構建拋物面鏡有著無法克服的難題。

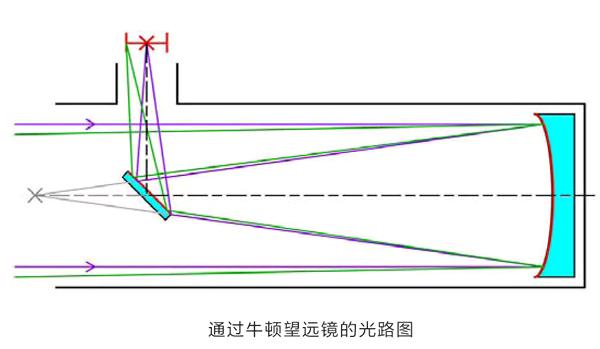

1668年前后,艾薩克·牛頓設法使用由他自己設計的銅錫砷合金制成的鏡子制作出了功能正常的反射望遠鏡。他稍微有點兒作弊:搞了一個不能產生完全準確圖像的球面鏡,但比拋物面鏡容易研磨和拋光。不要低估牛頓這個人當工匠的能力,用他的望遠鏡足以看到木星的4個大衛(wèi)星。這與當時許多折射望遠鏡一樣強大,而且更加緊湊。

在牛頓公開他的儀器的前幾年,蘇格蘭數學家兼物理學家詹姆斯·格雷戈里在他的《光學進程》(1663年)一書中設計了一個略微不同的反射望遠鏡,使用拋物面主鏡和橢圓形副鏡。跟梅森不同的是,他試圖建立自己的裝置。盡管格雷戈里聘請了倫敦最好的鏡頭制造商理查德·里夫來制作鏡子,但也未能達到必要的質量以得到可用的圖像。

牛頓的對手羅伯特·胡克據說于1674年成功地生產了一個管用的格里高利反射鏡,但是一次性的,沒有能夠繼續(xù)下去。在此兩年前,胡克傳達了格雷戈里對牛頓聲稱自己發(fā)明了反射望遠鏡這個說法的意見。同樣是在1672年,讓-巴蒂斯特·丹尼斯醫(yī)生在法國一家雜志上發(fā)表了一封信,聲稱他的同胞洛朗·卡塞格倫在此之前已經設計了反射望遠鏡。有關卡塞格倫我們知之甚少,他的設計使用拋物面主鏡和雙曲副鏡,研磨起來非常復雜。

格里高利和卡塞格倫的設計并沒有立即變成可用的工具。牛頓的也沒有。盡管反射望遠鏡與折射望遠鏡相比有很多優(yōu)點,但是他的球面鏡不能有效地放大,這一點成為科學上的難點。

早期的折射望遠鏡存在兩個重大的光學問題,即球面像差和色差。首先,一個簡單的鏡頭,其拋物面是一個球體的一部分(這在17世紀是唯一可能的技術),不會將光聚焦在一個點上,所以它會產生一個本來就失真的圖像。通過使用長焦距的鏡片可以減少這種球面像差,但該解決方案導致了更長、更為笨重的望遠鏡。第二個問題,即色差,是牛頓開發(fā)反射望遠鏡的原動力。光的每一種色在通過透鏡時有一個稍微不同的彎曲角度。彩虹中的這種效果很美麗。在折射望遠鏡中,紅光圖像與藍色等圖像會有一小段距離,導致模糊的彩色條紋。

沒有鏡頭的反射望遠鏡產生的圖像比簡單的折射望遠鏡更清晰干凈。然而,直到1721年,英格蘭發(fā)明家約翰·哈德利才成功地建造了一臺大型的牛頓反射望遠鏡(不是牛頓的球面鏡設計),這距離牛頓建造第一臺望遠鏡晚了半個多世紀。皇家學會的會員們對克里斯蒂安·惠更斯36.6米長的折射望遠鏡進行了測試,宣稱它具有優(yōu)越性。哈德利也繼續(xù)生產一臺運作良好的格里高利望遠鏡。更重要的是,他能夠向當時的領先儀器制造商教授一種可重復的方法,將金屬鏡子研磨拋光,從而可以連續(xù)生產高質量的望遠鏡。

今天,所有先進的天文臺,包括哈勃空間望遠鏡,使用的都是反射光學原理。我們應該將這個功勞歸功于誰呢?歸功于希羅的構想,還是祖奇的建造嘗試,還是牛頓成功的原型,或者是哈德利可行的反射望遠鏡?所有這些都是必要的條件,但沒有哪個是充分條件。

這個教訓意義遠遠超出了本測試案例。對于幾乎任何一種設備,把一個人看作發(fā)明者是有問題的。產生概念、示范和實施可能非常不同,連接它們的路徑通常不是一條線,而是漫長曲折而且具有挑戰(zhàn)性的道路。