我們的家鄉在希望的田野上

李銳

《我們的家鄉在希望的田野上》是山東省棗莊市龍潤生態園蔬菜種植專業合作社的社歌。今年54歲的鄧連修理事長頭頂“中國烹飪大師”的榮譽,從事餐飲行業30余年的他,自己經營的酒店被評定為“中國餐飲名店”,在餐飲行業干得紅紅火火。可老鄧卻不滿足在餐飲上取得的成就,在幾年前涉足農業,自己親自去種菜。究其原因,老鄧這樣說:“廚師做一道菜,選料、加工、烹調、造型等工序都要用心,而選料是最重要的一個環節。每一道菜好與壞差異性在于廚師水平,而共性是食材的品質。”

“我們干廚師的,發現好食材越來越難找。消費者吃菜看品質,廚師做菜看初心,好食材才能做出好菜。”老鄧說。2013年,為了保證自己餐飲店食材的質量,老鄧拿出積蓄在土生土長的家鄉成立了山東省棗莊市龍潤生態園蔬菜種植專業合作社,以原生態種植的理念開始了“新農人”的成長之路。

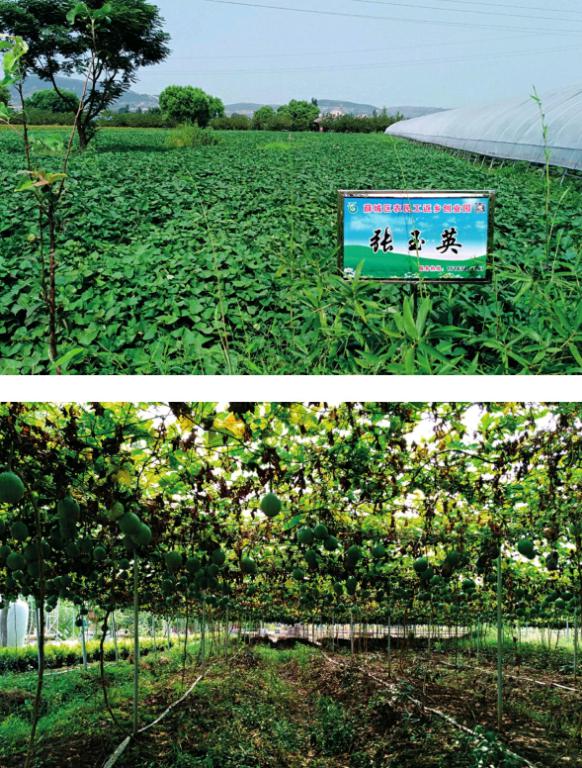

龍潤生態園區占地600余畝,采用傳統和現代化相結合的農業種植養殖技術,種植西紅柿、辣椒、馬鈴薯等蔬菜,蘋果、葡萄等水果,百合、蕎麥等70多種農作物,其中12種產品被中國綠色食品發展中心認定為綠色食品。老鄧介紹,園區的農產品之所以品質好,主要是做到三點:在規劃方面,整體規劃,打牢生產基礎,循序漸進地投入資金,從細節入手;在生產管理方面,以生態農業理念為指導,采用土地休耕的方式,使用土渣肥或有機肥保障土壤“健康”,配備黃板、殺蟲燈、生物殺菌劑等生防手段防控病蟲害;在銷售方面,依托當地超市直銷農產品,且利用在餐飲行業的影響力擴大銷售渠道,解決園區擴大生產帶來的銷售難問題。

省級合作社、省級創業示范平臺、棗莊市國家現代農業示范區特色標準園……看著一塊塊牌匾,老鄧心里成就感十足。但說起這幾年的發展歷程,老鄧的心里也有苦水。“剛起步的時候,聽風就是雨,盲目擴張,導致園區種植品種多而雜,還出現重復投資的情況。想做好生態農業沒有十年的經驗積累和堅持是做不好的。”老鄧把多年積蓄都投在了園區建設上,前前后后投入近6000萬元。花錢買教訓的事老鄧經歷過,現在他明白園區不能做成功能全、高大上、成本高的“航空母艦”,要從小而精的精品園做起,逐步從種植向加工、休閑功能轉變,走三產融合的道路。

定位有了,老鄧頭又疼了。農業投資大、見效慢、效益低,土地流轉期限到2027年,還投不投錢?建造庫房、辦公等配套設施涉及土地性質和指標,想發展就得建,土地的事怎么辦?農業是長期投資的行業,資金需求大,銀行貸款難、利息高,資金從何而來?想要園區可持續發展,技術、管理、信息等軟實力需要加強,怎么給頭腦“充電”?

棗莊是全國唯一的國家農村改革試驗區和國家現代化農業示范區的“兩區”地級市。棗莊市農業局局長王志翔認為:農村改革和農業現代化兩者相輔相成,改革成功與否、成效如何需要在農業現代化進程中得到檢驗。針對像鄧連修這樣人群的顧慮和難點,棗莊市利用國家農村改革試驗區的時機,試驗土地承包期限由30年再延長40年,讓承包者放心投資發展;要解決龍潤生態園的現有問題,在園區發展中突出主題,突出文化,突出特色。由什么都種到突出以百合花為主題,舉辦百合文化節、攝影大賽、葡萄采摘節等活動突出文化;針對農民缺知識、缺技術、缺培訓和現有培訓方式與農業生產脫節的現實問題,2016年組建了棗莊新型職業農民學院,成為山東省首個跨市聯合、校地協作的農民大學,加強新型職業農民的“軟實力”,現已培訓新型職業農民1300人。

龍潤生態園建成了百合觀賞園、瓜蔞和芍藥立體種植觀賞園、連體大棚葡萄采摘園、蘋果百合立體種植采摘觀賞園、 綠色蔬菜農事體驗采摘園等各具特色的綠色果蔬園區,成為初具規模的生態采摘、家庭休閑娛樂、農事體驗、觀光旅游等一體的休閑農業生態園區。可老鄧卻不閑著,他說:“一人富不叫富,大家富才叫富。” 園區是省級創業示范平臺(農民工返鄉創業園)、市級農民工返鄉創業園,老鄧發揮園區帶動、輻射作用,讓返鄉農民工在園區或承包,或打工,學習種植技術和管理經驗。同時,對在園區承包的農民工實行水電費全免、租金減半的優惠,產品統一種植、統一管理、統一銷售。目前,從園區學習之后自己單干的返鄉人有100多家,輻射帶動1000多人。

2016年,由棗莊地區53個新型職業農民發起成立了棗莊農業新型經營主體聯合會,老鄧任聯合會首任會長。老鄧說:“成立新農聯就是要大家資源共享,強強聯合,打包經營,走出棗莊,為新型職業農民提供一個相互學習、溝通交流、抱團發展的平臺。” 目前,新農聯已發展到100余個會員單位,成立了3個行業分會和專業分會,組織會員單位去臺灣、歐洲等地區考察、交流,建立了良好的交流機制。

從“餐飲人”到“新農人”,老鄧華麗轉身。“我們打算成立一個新農聯的經濟聯合體,會員單位注入互助資金成立一個公司,作為新農聯的‘試驗田,推動棗莊地區的農業現代化和可持續發展進程。棗莊人要有誠信,棗莊農業要有信用,信用靠消費者來認可,靠時間的推移來驗證。”鄧連修說。endprint