追尋溥心畬先生在蘇州的足跡

丁蘗

追尋溥心畬先生在蘇州的足跡

丁蘗

今年3月18日~5月29日,臺北歷史博物館在蘇州博物館舉辦了溥儒先生畫展,展出各個階段作品45件,反映了不同時期的風格和特色。

3月22日我在程義博士陪同下,細細覽閱了全部展品,其中“鳳凰閣秋景寫生”長卷縱13公分,橫100公分,虛實相間將人帶入空靈世界,另外“溪山樓閣圖”,縱137公分,橫56公分,以寫實繪就。作者在古建筑、山水畫的技巧上突顯宋元風格。為近代所罕見。我注意到以傳統題材鐘馗畫的作品竟有3件之多,溥氏身處中國從封建走向民主的巨變時代風云之中,對人鬼的認識較常人有更為深刻的感受,昔日的舊王孫喜歡著墨這一題材,令我感觸無限。

溥儒(1896-1963)先生,字,號西山逸士,生于清光緒二十二年(1896),乃清宣宗(道光)皇帝嫡裔,其祖恭親王奕欣是宣宗第六子,曾是咸豐、同治、光緒三朝時的重臣。

溥氏年幼時即英華外發,所作詩文為朝中耆宿所驚,宣統三年(1911)入貴胄法政學堂,民國肇立后歸入清華,旋又并入北京政法學堂。畢業后游學德國,在柏林大學學成歸國后省親成婚,接著再赴德國攻研天文學,獲博士后回國,時年27歲。太夫人教之曰:“汝以為今日讀書已成耶?須知此初步耳!更須積學博聞,多下利物濟人功夫或以宣言垂世!”于是,奉親隱居宛平西山,絕交游,謝徵辟、泛覽百家、窮研古今并一一通之。又因家藏書畫多宋、元名跡,心領目受,弄筆臨摹皆得神韻。

如此又經十年,方出任北京師范大學及藝術專門學校教授。

1937年“七七事變”后,日寇踞舊京建偽政權,欲羅致出任偽職而拒之。日酋造訪其寓所奉巨金求畫又拒之,日酋留金而去,終遭斥責送還,表現出崇高的民族氣節。

1949年溥氏赴臺后,昔日錦衣玉食的王孫公子以鬻文及書畫自給,一生著作甚豐,例如《四書經義集證》《爾雅釋言經證》《寒玉堂論畫》等。時至今日,幾乎為世人所掩耳!據先父丁宗琪(1913-2003)等老一輩文化人生前回憶,1946年從北平南下后,游歷蘇州、杭州、上海等地,而以居蘇州最多,蘇州的文化氛圍濃重,溥儒畫興甚高。

我亦有幸藏得溥氏扇面一幅,內容是“鐘馗嫁妹圖”1畫中六個人物,均栩栩如生,性格鮮明。鐘馗和妹妹分別騎駿馬,一個滿臉絡緦胡子,相貌兇狠,其妹卻美艷驚世人見人愛,更有前后二組小鬼,前二鬼提燈探路,后二鬼負重殿后。畫面落款為“丁亥年天中節二日”,經考丁亥即1947年,天中節亦端午節,查萬年歷知此畫成于1946年6月21日。扇面畫中鈐二方印章:上方“傅儒之印”(陰文),一為“舊王孫”(陽文)。前輩們曾說溥氏作畫得意大利者云“舊王孫”之印,于此可見,其時心境尚佳。

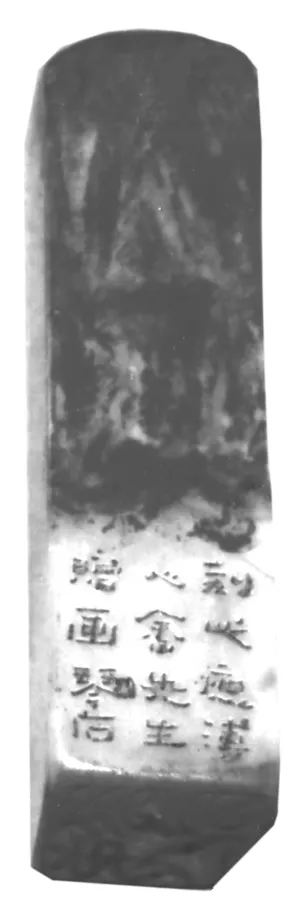

我還有一方雞血石,高8.2公分,2.1公分見方印章為“希有第一”,邊款則為“刻此應溥心畬先生贈畫。琴石2”,由此足見溥氏在蘇州之足跡,尚可尋覓也。今年是溥儒先生誕生120周年之際,這位中國近代的大藝術家,在大陸由于文化大革命等原因,民國歷史及藝術人物均鮮為人知。

紀念這位歷史人物,欣賞他起承上啟下作用的藝術作品,體驗溥氏在時代巨變中面對風云巨變而不驚的良好心態,均是今人所能得到的精神和文化營養,藝術從這點而言是永恒的。

注1:鐘馗嫁妹的傳說,相傳源于唐代,鐘馗考取進士后欲進京趕考,苦無路費,同鄉好友杜平贈銀兩,幫助鐘馗趕赴京城。鐘馗考中狀元后,因面貌丑陋皇帝不悅,而免去狀元,鐘馗一怒之下,撞階而死。后唐明皇夢見鐘馗為其驅逐前來騷擾的小鬼,遂將他封為鬼王。鐘馗死后由與他一同赴京應試的杜平將其安葬。為報答杜平,鐘馗親率鬼卒于除夕夜趕回家里,將美貌的妹妹嫁與杜平,以報杜平之恩。“鐘馗嫁妹”在宋代以后遂演變為戲劇的一個節目,古代繪畫也喜歡以鐘馗為題材,用于鎮宅避邪。其實歷史上找不到鐘馗原型人物,神怪小說中講述這類故事,是讀書人對科舉制度的不滿而編造出來的。

注 2:琴石,即簡經綸(1888-1950),篆刻名家。自號琴齋,而以琴石為字,別署千石,廣東番禹(今屬廣州)人,民國時在上海僑民機構任職,曾一度主持南洋兄弟煙草公司宣傳工作,抗爭英美煙草公司壓制民族工業獨霸中國市場的野心。簡曾與康有為交往,問道于書藝,又與易大庵、葉恭綽、張大千、吳湖帆、馬公愚等文人,聚興書畫篆刻,名譽滬上。

1937年日寇侵華,是年冬赴香港,1941年香港淪陷,次年移家澳門課徒。抗日勝利后返滬。有《琴齋書畫印集》二輯、《甲骨集古詩聯》、《琴齋印留》初集、《千石齋印識》等存世。

圖片由作者提供