大學生豆瓣網站使用分析

□ 雷夢恒 何繼軍

大學生豆瓣網站使用分析

□ 雷夢恒 何繼軍

豆瓣網是Web2.0網站中最有特色的一家社區網站之一,充滿人文氣息。文章以大學生用戶為對象,以使用與滿足理論為支撐,研究大學生豆瓣使用情況,通過訪談梳理出七大假設,通過調查問卷驗證假設,結果假設1—6得到支持,假設7表明身份認同動機與豆瓣的使用頻率之間不存在相關關系。

豆瓣;使用與滿足;大學生用戶

作為一個大型社區網站,豆瓣網有著自己的氣質與風格,深受大學生喜愛,但目前分析研究豆瓣使用狀況的論文不多。本文借助“使用與滿足”理論,調查分析大學生豆瓣使用情況。我們隨機選取了15位使用豆瓣的大學生作為訪談對象,列出提綱,一對一訪談;根據訪談結果,設計了問卷,以南方某高校大學生為樣本進行調查;通過“問卷星”發放問卷,在小范圍內嘗試后,將其投放到大學生微信群和QQ群中,利用SPSS2.0對回收的數據進行分析。

一、大學生使用豆瓣的基本情況

(一)調查樣本的性別:參與調查的總人數為201人,女生104人,占51.74%;男生97人,占48.26%。(二)樣本收集情況:所回收的201份問卷中,51份沒有豆瓣使用體驗,我們以150份問卷為樣本進行分析。(三)使用豆瓣的時長和頻率:使用豆瓣時長為1—2年的大學生最多,占56.23%;一個月以下的新用戶最少,占13.2%。每周使用豆瓣1—3次占36.67%,每天使用豆瓣一次或以上的人數占38%。(四)豆瓣使用習慣:大學生用戶使用豆瓣的高峰期為晚上8點至12點,使用時長一般不超過2小時,最常用的登陸方式為手機客戶端登陸。(五)使用功能與目的:書、影、音是其主要功能,使用豆瓣的目的在于獲取信息的最多,占82%;占比第二、第三的分別是娛樂八卦和展示自我。(六)使用態度:使用豆瓣的大學生對豆瓣比較滿意的占55.33%,非常滿意的占22%,一般滿意的占22.67%。

二、大學生使用豆瓣的動機假設

我們對15名大學生進行深度訪談,詢問其豆瓣使用動機及滿足情況,提出了七大假設。

(一)信息尋求動機。豆瓣的出現拓寬了受眾接受信息的渠道,也豐富了用戶信息的傳播方式,允許受眾依據自己的意愿,自由選擇傳播者和接受者的身份。記錄分享、發現推薦、會友交流,是豆瓣的使用路徑,其中“發現推薦”模塊有利于受眾接受更多的有益信息。深度訪談時,15位同學中有11位都認為自己有尋求信息的動機,6號同學說:“我是豆瓣小組的資深成員,加入了60多個小組。很多娛樂八卦爆料我都是從豆瓣小組里最先知道的,如果生活中或者感情上有什么問題,我也習慣在小組里發表話題,征求一下大家的建議。”綜上,我們提出假設:信息尋求能正面預測大學生使用豆瓣的動機。

(二)社會交往動機。豆瓣允許普通用戶單向或雙向關注,閱讀其關注對象的信息、廣播及相冊,可滿足用戶的社會交往需求,既方便用戶與朋友的日常交往和聯絡感情,又給用戶提供了一個交友新平臺,甚至實現與名人之間的“準社會交往”。深度訪談時,6位同學表達了自己的社會交往動機,2號同學說:“我在逛豆瓣時無意間看到一個女生的主頁,覺得她的資料很有趣,愛好和風格都和我也特別像,就順手點了關注。沒想到過了兩天她也關注我了,我們豆郵聊了幾句話感覺特別投機,就加了微信,經常聊天,成為了很好的朋友。”鑒于此,我們提出了第二個假設:社會交往動機能正面預測大學生使用豆瓣的動機。

(三)興趣聚合動機。豆瓣網站最重要的功能就是把興趣一致的小眾聚合在一起,這是豆瓣網以文化產品中評論內容為載體,將有共同愛好的人聚集在一起,給他們提供挖掘、管理、記錄個人興趣愛好的空間,以實現網站的繁榮與發展。訪談時,9位同學表述了自己的興趣聚合動機,8號同學說:“我加入了‘每天一首古詩詞’‘考研’‘臺灣交流’‘面膜達人’等小組,在這些根據興趣愛好分類的小組里我可以直截了當地表達自己的想法,分享經驗,獲取相應的信息。”可見,興趣聚合能正面預測大學生使用豆瓣的動機。

(四)娛樂消遣動機。對于互聯網用戶來說,人們使用網絡的目的包括娛樂消遣,大學生用戶使用豆瓣也不例外。工作和學習之余打開豆瓣,瀏覽有趣的話題,關注明星的八卦,分享有趣的段子,這都出于娛樂動機。深度訪談中,9位同學提到了自己的娛樂動機,6號同學說:“我每天會逛三四次‘八卦來了’小組,很多明星的小風吹草動我都能知道,感覺逛八組會給生活減壓不少。”綜上,娛樂消遣能正面預測大學生使用豆瓣的動機。

(五)自我展示動機。人人都喜歡談論自我,追求個人的完美,這在豆瓣中也有體現。大學生用戶喜歡在豆瓣中展示自己的品位、博學、時尚、成功等,塑造個人完美形象。豆瓣如同鏡子,透過這面鏡子,用戶可以認識自己、展示自我。深度訪談中有7名同學表達出了自己的自我展示動機,9號同學說:“豆瓣對我來說就是一個展示自己逼格的地方,我看過的電影、讀過的書、聽過的歌全部分享在我的豆瓣主頁里,能展示出自己品味的與眾不同。”可見,自我展示能正面預測大學生使用豆瓣的動機。

(六)宣泄與表達動機。互聯網逐漸成為人們宣泄情感、排解壓力的平臺。現實生活中,人們需要隨意傾訴、自由表達、抒發感慨、宣泄情緒。豆瓣為用戶提供了這樣一個可隨心所欲表達和記錄的平臺,充分滿足了快節奏高壓力社會中急劇上升的個人表達與傾訴溝通需求。在深度訪談時,5位同學表達了這樣的動機,4號同學說:“豆瓣對我來說像一個秘密樹洞,因為別的平臺上互相關注的好友太多,不好發太多負能量的東西,而豆瓣里沒有現實生活中的好友,所以一旦有不順心的事我都會在豆瓣里吐槽發泄。”根據訪談結果,我們提出了第六個假設,宣泄與表達能正面預測大學生使用豆瓣的動機。

(七)身份認同動機。張淑華等人認為“身份認同是個體對自我身份的確認和對所歸屬群體的認知以及所伴隨的情感體驗及行為模式進行整合的心理歷程”。在豆瓣中,興趣小組成員的話題得到回應,或個人對書、影、音的看法得到好評,都可以促進用戶的身份認同。訪談時有4位同學表現出身份認同動機,15號同學說:“由于我是學電影的,我看電影時經常會從獨特的角度去解讀,發在豆瓣里的影評有時會得到很多人的認同,還會和我私下討論,覺得很開心。”可見,身份認同能正面預測大學生使用豆瓣的動機。

三、驗證假設

(一)信度檢驗

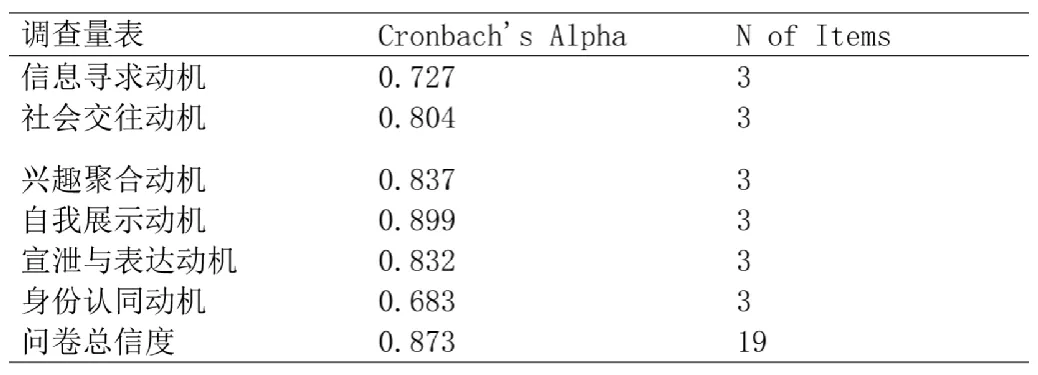

本研究使用量表測量自變量與因變量間的相關關系,在含有多個測試題的量表中,題目與題目之間的相互符合程度十分重要。信度系數越高,說明題目間的符合程度越高,量表的信度越好。如表1所示,本研究采用檢測Cronbach's α方法檢測問卷信度,結果顯示整體量表信度值為0.873,大于標準的0.60,即內部一致性良好,各題目間符合程度高(由于消遣娛樂動機所設置的題目只一題,故該假設無法做信度系數檢測,不在表1中列出)。

表1 信度檢驗

(二)相關性檢驗

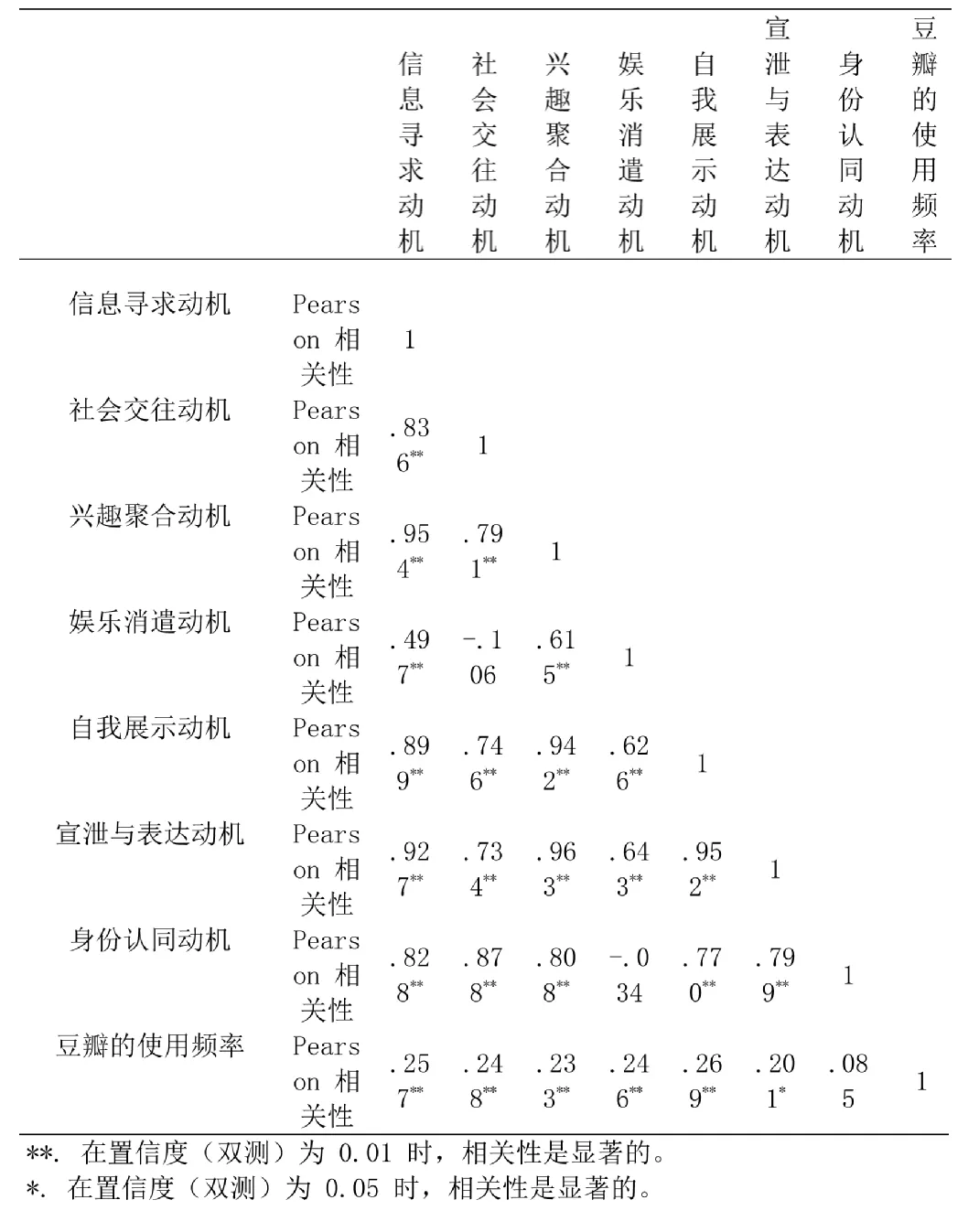

以“豆瓣使用頻率”作為自變量,以假設1—7為因變量,為了驗證上文提出的假設1至7,我們檢測假設1—7與“豆瓣使用頻率”的相關系數。相關系數是對兩個變量之間線性關聯程度的度量,變化范圍從-1.00到1.00,而O則代表兩個變量之間完全沒有關聯性。相關系數越大,兩個變量間的線性關聯就越強。為驗證假設1—7,我們使用了皮爾遜積矩系數相關分析。皮爾遜系數在0.00—0.20變量之間不存在相關關系,皮爾遜系數在0.21—0.40之間表明變量之間存在顯著的低度相關性,在0.41—0.70之間表明存在顯著的中度相關,在0.70以上表明存在顯著的高度相關性。我們使用SPSS2.0對各變量進行皮爾遜系數檢測,其結果如表2所示。

由表可知,假設1至6中,信息尋求動機、社會交往動機、興趣聚合動機、娛樂消遣動機、自我展示動機、宣泄與表達動機的皮爾遜系數均大于0.21,表明以上六個假設與豆瓣的使用頻率之間存在顯著的、不同程度的低度正相關關系;而假設7中,身份認同動機的皮爾遜系數為0.085(小于0.20),且顯著性指標大于0.05,表明身份認同動機與豆瓣的使用頻率之間不存在相關關系。

(三)檢驗結果

表2 皮爾遜積矩相關系數(Pearson product-moment correlation coefficient)

根據以上分析,假設1—6能夠得到支持,即豆瓣用戶認為豆瓣能夠滿足他們信息尋求、社會交往、興趣聚合、娛樂消遣、自我展示、宣泄與表達方面的需求。依據皮爾遜相關系數的數據分析,假設7身份認同動機能夠正面預測大學生使用豆瓣的動機,并未得到支持,假設不成立,證明豆瓣大學生用戶認為豆瓣并不能滿足他們的身份認同。

四、結語

豆瓣是具有特色的多功能社交網絡,以“小清新”“文藝”等特點吸引了很多大學生用戶。豆瓣能夠滿足大學生的多項需求,如信息尋求、社會交往、興趣聚合、娛樂消遣、自我展示、宣泄與表達等。但隨著用戶需求日益增多,豆瓣需要重視用戶的精神需求與內心世界,應聯動線上線下,改進其在產品特性與用戶體驗上的不足,使自身成為能夠滿足用戶多樣化需求的多功能社交網站。豆瓣的標語是“My inner space”,表明豆瓣十分重視用戶的內心世界。我們建議豆瓣在重視用戶內心的同時,也應重視用戶價值,讓用戶在豆瓣中有歸屬感,主動尋求身份認同。

1.張淑華,李海瑩,劉芳.身份認同研究綜述[J].心理研究,2012(01).

本文是“廣東省公共外交與跨文化傳播研究基地”成果之一。

(作者雷夢恒系華南理工大學新聞傳播學院碩士生,何繼軍系華南理工大學國際教育學院副教授)