永遠(yuǎn)的青紗帳

高建國(guó)

北中國(guó)大平原上的鄉(xiāng)村記憶,一望無(wú)際的青紗帳是最能撩人鄉(xiāng)愁和回味悠長(zhǎng)的風(fēng)俗畫(huà)。麥?zhǔn)煲簧蔚南娜眨瑤讏?chǎng)驟雨剛剛停歇,一碧萬(wàn)頃的玉米高粱便遮天蔽日籠罩四野。十里稼穡寄寓著胼手胝足人們的希冀與愿景,也烙印著一個(gè)時(shí)代的歡樂(lè)與憂(yōu)傷。而令中國(guó)共產(chǎn)黨人念茲在茲永難忘懷的是,在民族危亡之秋,莽莽蒼蒼的青紗帳,曾營(yíng)造了怎樣陷敵于滅頂之災(zāi)的汪洋大海;當(dāng)抗日健兒走出北方的青紗帳轉(zhuǎn)戰(zhàn)江南水鄉(xiāng),為尋覓和打造更為堅(jiān)實(shí)寬廣的銅墻鐵壁,又經(jīng)歷了怎樣的隱忍犧牲和奮斗進(jìn)取?

天若有情 稼禾為兵

青紗帳一詞源于何朝何代,出自何人手筆,暫無(wú)從稽考。

唐人閻選所作《虞美人》,有“水紋簟映青紗帳,霧罩秋波上”的佳句。王統(tǒng)照1933年寫(xiě)的《青紗帳》,輕靈曼妙幾近朦朧:“青紗帳,帳字上加青紗二字,很容易令人想到那幽幽地,沉沉地,如煙如霧的趣味。其中大約是小簟輕衾吧?”文中描摹高粱別有韻致:“本來(lái)如刀的長(zhǎng)葉,連接起來(lái)恰像一個(gè)大的帳幔,微風(fēng)過(guò)處,干、葉搖拂,用青紗的色彩作比,誰(shuí)能說(shuō)是不對(duì)?”

對(duì)于世代土里刨食的鄉(xiāng)下人,矚目郁郁蔥蔥的青紗帳,大約總不會(huì)像文人雅士那樣,為玉米高粱的婆娑起舞和搖曳生姿淺吟低唱。他們?cè)谘滋炝胰障孪蛱锂犖忠皰仦⒑顾幙椀亩嗍嵌热帐臣Z、消暑床席、引火薪炭的夢(mèng)想。而對(duì)頑劣不規(guī)的孩童和情竇初開(kāi)的少男少女,青紗帳又是情趣各異的天堂。兵荒馬亂年月,隱現(xiàn)青紗帳的土匪“桿子頭”,使幽深莫測(cè)的所在不免暗藏殺機(jī);倏忽百姓“跑反”避難,青紗帳又成了魚(yú)歸大海的好去處。

青紗帳由充滿(mǎn)閑情逸致的鄉(xiāng)野村夫,成為一個(gè)政黨領(lǐng)導(dǎo)有史以來(lái)最為偉大抗?fàn)幍膽?zhàn)略依托,是在中華民族最危險(xiǎn)的年月。

1938年5月,毛澤東寫(xiě)出《論持久戰(zhàn)》《抗日游擊戰(zhàn)爭(zhēng)的戰(zhàn)略問(wèn)題》兩篇重要論著。9月到11月,中共中央在延安召開(kāi)六屆六中全會(huì),決定把全黨工作重心轉(zhuǎn)到敵后游擊戰(zhàn)爭(zhēng)上來(lái)。

一個(gè)撬動(dòng)和改變中國(guó)歷史走向的偉大杠桿一經(jīng)橫空出世,必定會(huì)對(duì)中國(guó)抗戰(zhàn)格局和世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)產(chǎn)生重大影響。

彎弓射日,鐵血萬(wàn)里,八路軍和新四軍相繼深入敵后廣闊戰(zhàn)場(chǎng),中國(guó)抗戰(zhàn)頓現(xiàn)主要由國(guó)民黨軍隊(duì)擔(dān)負(fù)的正面戰(zhàn)場(chǎng)和主要由共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的軍隊(duì)擔(dān)負(fù)的敵后戰(zhàn)場(chǎng)兩翼齊飛的喜人局面。

從韶山?jīng)_走出的農(nóng)民兒子毛澤東,似乎生來(lái)就對(duì)養(yǎng)育自己的故土及稼禾情有獨(dú)鐘,且深得其三昧。十月革命一聲炮響給中國(guó)送來(lái)馬克思主義,這位教書(shū)先生及戰(zhàn)友迅速食洋為土,把馬克思主義思想靈光同中國(guó)革命實(shí)際結(jié)合,因地制宜進(jìn)行戰(zhàn)略創(chuàng)新。

青紗帳正是把山地游擊戰(zhàn)導(dǎo)向平原的創(chuàng)新媒介。

在毛澤東戰(zhàn)略思想指引下,敵后游擊戰(zhàn)爭(zhēng)迅速由山區(qū)擴(kuò)展到平原,“把戰(zhàn)爭(zhēng)從壕溝里解放了出來(lái)”。橫無(wú)際涯的青紗帳伏兵百萬(wàn),激蕩著火山熔巖般奔涌的民族精神,彰顯了不屈的民族氣節(jié)。

當(dāng)驕橫不可一世的侵略者在狼奔豕突中陷入天羅地網(wǎng)時(shí),素來(lái)裊裊婷婷的青紗帳,便悄然成為改變戰(zhàn)爭(zhēng)規(guī)則的偉丈夫。

曾幾何時(shí),平原是日軍作戰(zhàn)的福地。坦蕩無(wú)垠的華北平原,天氣晴好可以通視十幾里,日軍乘汽車(chē)或騎馬可快速機(jī)動(dòng),士兵所持“三八”步槍精度射擊距離1000米,對(duì)集團(tuán)目標(biāo)有很強(qiáng)殺傷力。隨著青紗帳作戰(zhàn)成為平原游擊戰(zhàn)主要方式,戰(zhàn)場(chǎng)主動(dòng)權(quán)開(kāi)始轉(zhuǎn)到裝備處于劣勢(shì)的抗日軍民手中。他們利用青紗帳天然屏障,動(dòng)若流水疾風(fēng),來(lái)去飄忽不定,機(jī)動(dòng)靈活打擊和襲擾敵人。日偽軍看不遠(yuǎn)、聽(tīng)不見(jiàn),成了被動(dòng)挨打的“瞎子”“聾子”。

天若有情,稼禾為兵。當(dāng)頗通人間正道的青紗帳當(dāng)仁不讓為反侵略戰(zhàn)爭(zhēng)搭建平臺(tái)并釋放出無(wú)窮戰(zhàn)斗力時(shí),人類(lèi)戰(zhàn)爭(zhēng)史上新奇瑰麗、威武雄壯的活劇,便在廣袤華北平原競(jìng)相上演。

1938年秋,八路軍主力一部挺進(jìn)華北,利用青紗帳開(kāi)展游擊戰(zhàn)千余次,殲敵2萬(wàn)余人,有力打擊和鉗制了日軍。

1939年6月至8月,冀中軍民抓住青紗帳繁盛有利時(shí)機(jī),配合八路軍第一二○師作戰(zhàn)160余次,殲滅日軍4900余人。

1940年6月25日,冀中第一和第三軍分區(qū)部隊(duì),在博野、清苑等8縣發(fā)起“青紗帳戰(zhàn)役”,到8月10日作戰(zhàn)146次,斃傷日偽軍2600余人,俘偽軍500余人,攻破日偽據(jù)點(diǎn)15個(gè)。

1940年8月20日,八路軍利用聯(lián)袂而至的雨季和青紗帳,在貫通晉冀的交通命脈正太路實(shí)施“百團(tuán)大戰(zhàn)”,抗日健兒在5000里敵后戰(zhàn)場(chǎng)全線(xiàn)出擊,捷報(bào)傳來(lái),毛澤東情不自禁馳電喝彩。

1941年5月4日,毛澤東揮毫題詞盛贊冀中軍區(qū)部隊(duì)是“堅(jiān)持平原游擊戰(zhàn)的模范,堅(jiān)持人民武裝斗爭(zhēng)的模范”。

1942年8月25日,冀中軍民發(fā)起青紗帳作戰(zhàn),到10月上旬參戰(zhàn)272次,消滅日偽軍1200多人,逼退敵據(jù)點(diǎn)碉堡56處。

葳蕤浩茫的青紗帳,神奇改變著戰(zhàn)場(chǎng)力量對(duì)比,以弱搏強(qiáng)的抗日革命武裝,似有天助。1943年夏,晉察冀軍區(qū)第八軍分區(qū)50余名官兵,巧妙周旋青紗帳,粉碎日偽軍1500多人包圍,僅傷亡4人即斃傷敵90余人,創(chuàng)造了抗戰(zhàn)史上以少勝多的奇跡。

戰(zhàn)略創(chuàng)新的閘門(mén)一旦打開(kāi),令日軍膽戰(zhàn)心驚又一籌莫展的地道戰(zhàn)、地雷戰(zhàn)、麻雀戰(zhàn)等戰(zhàn)術(shù)創(chuàng)新,便如同雨后春筍般遍地開(kāi)花,使青紗帳作戰(zhàn)延伸到更加廣闊多維的時(shí)空。青紗帳謝幕的冬春時(shí)節(jié),這些戰(zhàn)術(shù)戰(zhàn)法又成為抗日軍民克敵制勝的法寶。在游擊健兒縱橫馳騁的平原村落,群眾見(jiàn)面不再使用沿襲千年的“你吃了嗎”的問(wèn)候語(yǔ),而代之以“你村響了幾個(gè)雷?炸死多少鬼子?”

青紗帳幾乎帶有強(qiáng)制性地倒逼敵后游擊戰(zhàn)作戰(zhàn)模式創(chuàng)新。由于沒(méi)有足夠子彈進(jìn)行火力戰(zhàn),八路軍依托青紗帳野外伏擊要求“近開(kāi)火、短突擊,槍一響、刺刀上”,白刃格斗成了克敵制勝的看家本領(lǐng)。部隊(duì)官兵苦練刺殺硬功夫,且十分重視戰(zhàn)術(shù)配合,實(shí)戰(zhàn)中努力形成二打一、三打一局部?jī)?yōu)勢(shì),令自詡善搏殺的鬼子叫苦不迭。青紗帳成為抗日軍民鷹擊長(zhǎng)空、魚(yú)躍大海的廣闊天地,也成為日偽望而生畏的死亡之地和揮之不去的夢(mèng)魘。endprint

一組沉甸甸且飽漬鮮血的數(shù)字令世界折服:14年抗戰(zhàn),中國(guó)以傷亡3500萬(wàn)人的巨大民族犧牲,拖住日本陸軍70%至94%的兵力;中國(guó)殲滅日軍150余萬(wàn)人,占日軍二戰(zhàn)傷亡總數(shù)70%。

二戰(zhàn)中3位風(fēng)云人物斯大林、羅斯福和丘吉爾,對(duì)中國(guó)在世界反法西斯戰(zhàn)爭(zhēng)東方主戰(zhàn)場(chǎng)的歷史貢獻(xiàn)由衷感佩、備極贊賞。斯大林認(rèn)為,只有當(dāng)日本侵略者的手腳被捆住的時(shí)候,我們才能在德國(guó)侵略者進(jìn)攻我國(guó)時(shí)避免兩線(xiàn)作戰(zhàn)。羅斯福發(fā)問(wèn),假如沒(méi)有中國(guó),假如中國(guó)被打坍了,你想一想有多少師團(tuán)的日本兵可以因此調(diào)到其他方面來(lái)作戰(zhàn)?丘吉爾說(shuō),中國(guó)一崩潰,至少會(huì)使(日軍)15個(gè)師團(tuán),也許20個(gè)師團(tuán)騰出手來(lái)。

大國(guó)政要的宏論,客觀道出了抗擊日寇時(shí)間最長(zhǎng)、付出代價(jià)最大、牽制消滅敵人最多的中國(guó),是令妄圖稱(chēng)霸東亞的日本深陷泥潭而難以自拔、從而避免上述國(guó)家在歐洲戰(zhàn)場(chǎng)腹背受敵的決定因素。是中國(guó)包括青紗帳參與其中的全民族持久抗戰(zhàn),使日本無(wú)法實(shí)施蓄謀已久的“北進(jìn)”計(jì)劃,蘇聯(lián)才得以從遠(yuǎn)東抽調(diào)50余萬(wàn)大軍投入對(duì)德作戰(zhàn),最終贏得蘇德戰(zhàn)場(chǎng)上的勝利。

三巨頭沒(méi)有言及中國(guó)的青紗帳。但顯而易見(jiàn),在落后農(nóng)業(yè)國(guó)同先進(jìn)工業(yè)國(guó)侵略軍一寸山河一寸血的殊死抗?fàn)幹校顒倮炱斤@著傾斜中國(guó)的青紗帳,對(duì)于二戰(zhàn)勝利的世界意義不言而喻。

1945年2月4日,蘇聯(lián)克里米亞半島海濱風(fēng)景優(yōu)美的雅爾塔,以加速二戰(zhàn)勝利進(jìn)程和深刻影響戰(zhàn)后世界格局而聞名于世的雅爾塔會(huì)議開(kāi)幕。這一天正值中國(guó)農(nóng)歷立春。2月11日,會(huì)議結(jié)束翌日,除夕的鞭炮聲響徹中國(guó)大地。其時(shí),北方大平原嚴(yán)寒將盡,春意萌發(fā)。威武挺拔的青紗帳,又將在春夏之交崛起。

人民是最好的青紗帳

1938年5月4日,毛澤東就發(fā)展華中敵后游擊戰(zhàn)爭(zhēng)致電新四軍主要領(lǐng)導(dǎo)人:在敵后開(kāi)展游擊戰(zhàn)爭(zhēng)雖然有困難,敵情方面雖較嚴(yán)重,但只要有廣大群眾,活動(dòng)地區(qū)充分,注意指揮的機(jī)動(dòng)靈活,也能夠克服這種困難,這是河北及山東方面的游擊戰(zhàn)爭(zhēng)已經(jīng)證明了的。在一定條件下,平原也是能發(fā)展游擊戰(zhàn)爭(zhēng)的。

史稱(chēng)“第一個(gè)五四指示”專(zhuān)電,堪稱(chēng)新四軍戰(zhàn)略創(chuàng)新指南。

1939年二、三月間,中共中央軍委副主席周恩來(lái)親赴皖南,實(shí)地調(diào)查研究和廣泛聽(tīng)取意見(jiàn),確立新四軍“向南鞏固、向東作戰(zhàn)、向北發(fā)展”方針,奏響了新四軍挺進(jìn)蘇南的東進(jìn)序曲。

中央軍委新四軍分會(huì)副書(shū)記、一支隊(duì)司令員陳毅聞令而動(dòng),在僅有兩團(tuán)兵力情況下,果斷派葉飛率閩東紅軍獨(dú)立師改編的六團(tuán),以江南抗日義勇軍名義直出茅山徑赴蘇南東路,即長(zhǎng)江以南、滬寧鐵路兩側(cè)、武進(jìn)以東直到上海的澄錫虞和蘇常太地區(qū)。

茅山是東進(jìn)江南最后的山脈。從開(kāi)辟井岡山起,中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的革命武裝力量似乎一直堅(jiān)持“靠山吃山”。當(dāng)時(shí),晉察冀有五臺(tái)山,晉冀魯豫有太行山,陳賡所部太岳縱隊(duì)有太岳山,羅榮桓麾下之一一五師有呂梁山、沂蒙山。西出茅山,意味著新四軍從此要放棄背靠大山開(kāi)展游擊戰(zhàn)爭(zhēng)的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì),在一些人認(rèn)為無(wú)法立足、河湖港汊密布的平原水鄉(xiāng),創(chuàng)造游擊戰(zhàn)爭(zhēng)新的奇跡。茅山將成為新四軍由山地轉(zhuǎn)向平原開(kāi)展游擊戰(zhàn)爭(zhēng)的歷史見(jiàn)證。

六團(tuán)東進(jìn)前夜,新四軍高層驟起波瀾。有領(lǐng)導(dǎo)人急電陳毅反對(duì)東進(jìn),其理由是,跳出國(guó)民黨“劃地為牢”圈定的游擊區(qū),會(huì)破壞統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn);“江抗”進(jìn)軍人口稠密、交通便捷、信息靈通、日偽重兵據(jù)守的東路地區(qū),因難以隱身會(huì)被消滅。

離開(kāi)大山,走出青紗帳,能不能開(kāi)展敵后游擊戰(zhàn)爭(zhēng)?江南抗戰(zhàn)史上沉甸甸的“青紗帳之問(wèn)”,尖銳而不容回避地?cái)[在面前。

1939年5月4日晚,在毛澤東發(fā)出“第一個(gè)五四指示”一周年之際,陳毅在溧陽(yáng)縣水西村星夜召見(jiàn)六團(tuán)團(tuán)長(zhǎng)葉飛。

這無(wú)疑是決定江南抗戰(zhàn)走勢(shì)一個(gè)不尋常的夜晚。新四軍領(lǐng)導(dǎo)人不得出兵東進(jìn)的“金牌”,常駐蘇南的32000名日軍、2萬(wàn)余名“忠義救國(guó)軍”、國(guó)民黨第三戰(zhàn)區(qū)所轄8000余名地方武裝的嚴(yán)重?cái)城椋駜勺笊剑瑱M亙?cè)陉愐愫腿~飛面前。那個(gè)明月如盤(pán)的深夜,一個(gè)親切的湘音在陳毅耳畔響起——那是陳毅和粟裕揮戈江南時(shí),毛澤東暖人心懷的囑托:江南沒(méi)有北方那樣的青紗帳,你們要緊緊依靠人民群眾,人民群眾就是你們的“青紗帳”。

猶如黑暗中的火炬、森林中的路標(biāo)、霧海中的燈塔、夤夜中的北斗,戰(zhàn)略上的智慧之光一旦照亮視野,馳騁沙場(chǎng)的虎將瞬間便在登高望遠(yuǎn)中豁然開(kāi)朗。一番精細(xì)入微的分析,陳毅和葉飛透過(guò)如磐的夜靄,看到了東路的希望之光——河網(wǎng)地區(qū)雖無(wú)青紗帳,但日寇戰(zhàn)線(xiàn)拉長(zhǎng)兵力不足,只能控制大中城市和交通干線(xiàn);隨著階級(jí)和民族矛盾交織上升,各種游雜武裝有爭(zhēng)取的空間和余地。特別是東路有大革命時(shí)期留下的火種,有“江抗”三路預(yù)置在江陰武進(jìn)一線(xiàn),有經(jīng)過(guò)土地革命戰(zhàn)爭(zhēng)鍛煉的骨干和工人、學(xué)生、農(nóng)民參加的青訓(xùn)班,加之飽受日偽荼毒的東路人民望眼欲穿盼望敢打鬼子的隊(duì)伍,“江抗”完全可以趨利避害站穩(wěn)腳跟并獲長(zhǎng)足發(fā)展。陳毅感受到比自然屏障更具深厚偉力青紗帳的遼闊和深邃,便迎著洪波巨浪,縱橫恣肆去創(chuàng)造敵后游擊戰(zhàn)爭(zhēng)新的奇跡。他以“將在外君命有所不受”的非凡勇氣,毅然揮兵東進(jìn)。

葉飛率六團(tuán)700余官兵,5個(gè)月時(shí)間在日偽統(tǒng)治心腹地帶勝利開(kāi)辟了以陽(yáng)澄湖為中心的蘇常太和澄錫虞抗日根據(jù)地,部隊(duì)發(fā)展到5000余人,當(dāng)年10月奉命開(kāi)辟蘇中。翌年4月,受命主政東路的譚震林,依托由陽(yáng)澄湖后方醫(yī)院傷病員發(fā)展起來(lái)的新“江抗”數(shù)百人槍?zhuān)瑬|出昆嘉太,西入澄錫虞,將新“江抗”再度擴(kuò)展到5000余人,在東路建立4個(gè)行政專(zhuān)署、兩個(gè)行政委員會(huì)和 “八大辦事處”,縣、區(qū)、鄉(xiāng)建立行政委員會(huì)和自衛(wèi)會(huì)。半年光景,東路與茅山和昆青嘉根據(jù)地的聯(lián)系被打通,京滬線(xiàn)以東零星小塊抗日根據(jù)地連成一片,在平原水鄉(xiāng)造就了一塊面積僅次于茅山根據(jù)地的抗日游擊區(qū),江南新四軍形成皖南、茅山、東路三足鼎立戰(zhàn)略布勢(shì)。

正值階級(jí)矛盾與民族矛盾交織復(fù)雜敏感年月,在千百萬(wàn)群眾中厚植根深葉茂的“青紗帳”,政策和策略攸關(guān)黨的生命。深諳中國(guó)國(guó)情深知中國(guó)農(nóng)民、農(nóng)村的中國(guó)共產(chǎn)黨,將土地革命中贏得農(nóng)民的“打土豪、分田地”政策,調(diào)整為“二五減租”。新“江抗”模范執(zhí)行黨的土地政策,在繼續(xù)維護(hù)廣大農(nóng)民利益的前提下,兼顧地主士紳中間階層利益,防止“為淵驅(qū)魚(yú)、為叢驅(qū)雀”。同時(shí),正確化解同“大刀會(huì)”等有復(fù)雜背景武裝的矛盾,及時(shí)糾正“肅汪”擴(kuò)大化傾向。高揚(yáng)抗日民族統(tǒng)一戰(zhàn)線(xiàn)旗幟的精耕細(xì)作,使植根于民眾中的“青紗帳”始終生機(jī)盎然。endprint

1943年春,江蘇淮寶地區(qū)兵燹災(zāi)荒連綿,人民群眾一貧如洗,一家數(shù)人穿一條褲子并不鮮見(jiàn)。由新“江抗”發(fā)展而來(lái)的新四軍六師十八旅五十二團(tuán),轉(zhuǎn)戰(zhàn)淮寶中號(hào)召,部隊(duì)一日三餐只吃稀飯,把節(jié)省的糧食分給當(dāng)?shù)厥転?zāi)貧民,部隊(duì)駐地決不允許因饑荒而餓死人。從3月到12月,部隊(duì)堅(jiān)持一天三頓吃稀飯,在江高寶地區(qū)和淮北、淮南作戰(zhàn)66次,殲滅日偽軍720余人,使淮寶大地重見(jiàn)天日,蘇中與蘇北、淮南、淮北連成一片。江淮百姓以為五十二團(tuán)有一旅之眾,親昵地稱(chēng)其為“淮寶支隊(duì)”。興化、如皋、三垛等地紛紛建碑修塔,紀(jì)念該部英勇?tīng)奚牧沂俊?/p>

1945年農(nóng)歷正月初三,五十二團(tuán)重返多次駐過(guò)的泗洪縣朱湖,官兵目睹了震撼人心的一幕:家家戶(hù)戶(hù)門(mén)口都擺一小桌,桌上鋪著紅布,上面放一面鏡子、一碗水、一根針。鄉(xiāng)親們拉著戰(zhàn)士們的手說(shuō),你們是清如水、明如鏡,不拿群眾一針一線(xiàn)啊!

疾風(fēng)知?jiǎng)挪荩一鹨?jiàn)真金。1941年,日軍總結(jié)其在朝鮮、臺(tái)灣、東北統(tǒng)治術(shù)和蔣介石“圍剿”蘇區(qū)陰招毒計(jì),分區(qū)實(shí)施極其殘酷的“清鄉(xiāng)”。7月初首期“清鄉(xiāng)”,日偽21500余人直撲蘇常太,“軍事清鄉(xiāng)”合圍剿殺,“政治清鄉(xiāng)”偽化滲透,“經(jīng)濟(jì)清鄉(xiāng)”釜底抽薪。敵人把割斷我軍民聯(lián)系作為“清鄉(xiāng)”之要,耗巨資建“隔絕幕”,公路旁高筑籬笆墻,重點(diǎn)地區(qū)拉建電網(wǎng)和鐵絲網(wǎng),水陸交通網(wǎng)巡邏艇和摩托步兵川流不息。反“清鄉(xiāng)”頭三個(gè)月,新四軍六師江南東路保安司令部警衛(wèi)一團(tuán)政委曹德輝、參謀長(zhǎng)陳新一和六師十八旅五十一團(tuán)參謀長(zhǎng)趙伯華壯烈殉國(guó),抗日武裝損失400余人,數(shù)百名黨政干部和上千名群眾被捕。

面對(duì)窮兇極惡的敵人暴行,蘇常太地區(qū)人民群眾將個(gè)人生死置之度外,挺身而出與敵斗智斗勇。人民群眾將黨政軍年輕女同志喬裝成女兒或媳婦,以外出燒香為名送往外地;將男同志假扮成求醫(yī)的兄弟或兒子,轉(zhuǎn)送上海等地。蘇州縣委書(shū)記馮二郎、常熟縣委書(shū)記楊增等,都是靠群眾掩護(hù)躲過(guò)日偽拉網(wǎng)搜捕險(xiǎn)渡難關(guān)。新四軍六師十八旅指揮員張英、薛惠民率領(lǐng)200多名官兵,在當(dāng)?shù)乜煽咳罕妿ьI(lǐng)下,分7批突破封鎖線(xiàn)安全重返部隊(duì)。常熟淼泉鎮(zhèn)湖涇村黨支部,分批將20多名新四軍傷病員轉(zhuǎn)移,該支部7名黨員被日偽逮捕,受盡酷刑堅(jiān)不吐實(shí),無(wú)一變節(jié)。

新中國(guó)成立后曾任國(guó)家交通部公路總局局長(zhǎng)的新四軍老戰(zhàn)士連柏生永生難忘,有一天他執(zhí)行任務(wù)突與日軍相遇,急忙進(jìn)村躲避。正在給孩子喂奶的大嫂認(rèn)識(shí)連柏生,急中生智把孩子塞給他,讓他抱著孩子睡在床上。日軍追來(lái)后指著連柏生問(wèn):“他是什么人?”“他是我男人!”大嫂話(huà)音剛落,丈夫從地里回家了。見(jiàn)狀生疑的日軍逼問(wèn):“他又是什么人?”大嫂咬咬牙說(shuō):“我不認(rèn)識(shí)他。”于是,大嫂丈夫被日軍帶走,再也沒(méi)有回來(lái)。

烽火中矢志追隨,危難中舍命相助,這樣的軍隊(duì)誰(shuí)能戰(zhàn)勝?

根據(jù)新四軍軍部指示,六師十八旅以“分區(qū)轉(zhuǎn)移”對(duì)付日偽“分區(qū)清鄉(xiāng)”,主力跳到外線(xiàn)作戰(zhàn),一年間斃敵2500余人,蘇南根據(jù)地面積擴(kuò)大一倍。

1943年9月9日,日偽“清鄉(xiāng)”日漸頹勢(shì)之際,38歲的偽江蘇省省長(zhǎng)、汪偽政府“清鄉(xiāng)”委員會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)李士群,被日本憲兵特高課岡村少佐毒死。汪精衛(wèi)揮淚為其親撰墓志銘,稱(chēng)李“才足以濟(jì)世,而天不永其年”。汪偽巨奸無(wú)可奈何哀嘆的“天”,其實(shí)就是像青紗帳一樣永葆生機(jī)、堅(jiān)不可摧的廣大人民群眾。

民心中蘊(yùn)含的詩(shī)和遠(yuǎn)方

“有大刀抵達(dá)的地方,就有茂盛的青紗帳。” 植根人民心底的“青紗帳”,烙著階級(jí)屬性,昭示世道人心。

當(dāng)年毛澤東發(fā)表的《論持久戰(zhàn)》,在中外包括國(guó)民黨營(yíng)壘引起強(qiáng)烈反響,連在陪都重慶的蔣介石也對(duì)毛澤東的戰(zhàn)略思想深以為然,允準(zhǔn)白崇禧將其精要?dú)w納成積小勝為大勝、以空間換時(shí)間兩句話(huà)通令全國(guó),作為抗戰(zhàn)戰(zhàn)略指導(dǎo)思想。1938年11月,蔣介石在南岳衡山最高軍事會(huì)議上確立“游擊戰(zhàn)重于正規(guī)戰(zhàn),變敵后為其前方,用三分之一力量于敵后方”方針。次年2月,蔣介石親任南岳游擊干部訓(xùn)練班主任,中共派周恩來(lái)、葉劍英和30余名教官前往授課。嗣后,國(guó)民黨向敵后派出50萬(wàn)軍隊(duì)開(kāi)展游擊戰(zhàn)爭(zhēng),其數(shù)量遠(yuǎn)超共產(chǎn)黨敵后抗日武裝。但發(fā)人深省的是,國(guó)民黨所派部隊(duì),要么讓日軍攆得東躲西藏,無(wú)處存身,要么面對(duì)兇悍日軍和金錢(qián)官職誘惑“降官如毛、降將如潮”,迅速偽化。

日軍為擺脫游擊戰(zhàn)爭(zhēng)中被動(dòng)挨打困局,特意編寫(xiě)《游擊戰(zhàn)條令》,提出:“游擊部隊(duì)?wèi)?yīng)按敵之進(jìn)退擇機(jī)行動(dòng),敵進(jìn)我退,敵駐我擾,敵疲我打。” 1943年9月,日寇在華北組建旨在破獲我黨秘密組織、摧毀革命核心力量的“特別警備隊(duì)”,仿效八路軍游擊隊(duì)?wèi)?zhàn)術(shù)和言行,妄圖“在走投無(wú)路之中,打開(kāi)一條對(duì)付中共‘叢林戰(zhàn)的門(mén)路”,但東施效顰的侵略者很快就原形畢露。

為什么共產(chǎn)黨人立于不敗之地的法寶,到了國(guó)民黨和日本侵略者手中卻毫不靈驗(yàn)?當(dāng)年“江抗”澄錫虞地區(qū)辦事處主任、江蘇省政協(xié)原副主席顧復(fù)生,晚年以親身經(jīng)歷作了詮釋和解讀:

1941年5月29日,顧復(fù)生以江南行政委員會(huì)第三行政區(qū)專(zhuān)員身份,率江南參觀團(tuán)抵達(dá)鹽城新四軍軍部,恰逢幾個(gè)外國(guó)記者前來(lái)采訪。時(shí)任新四軍政委的劉少奇推薦他接受采訪。來(lái)自大洋彼岸金發(fā)碧眼的“無(wú)冕之王”,聽(tīng)說(shuō)新四軍在上海外圍的平原水鄉(xiāng)和鐵路沿線(xiàn)展開(kāi)了游擊戰(zhàn),感到十分詫異。記者們拿著地圖,指著蘇常太和澄錫虞這一狹長(zhǎng)地帶問(wèn)顧復(fù)生:“閣下講的東路地區(qū),就是這里嗎?”顧復(fù)生回答:“是的。”記者在地圖上看到的只是密如蛛網(wǎng)的河流和星羅棋布的湖泊,還有數(shù)不清的日偽軍據(jù)點(diǎn),大惑不解,于是再問(wèn):“這個(gè)地方?jīng)]有山和青紗帳,你們?cè)趺措[蔽自己、對(duì)付敵人呢?”他們得到的是意味深長(zhǎng)的回答:“這個(gè)地方也有山和青紗帳,人民群眾就是我們的靠山和青紗帳!”

顧復(fù)生的回答,使外國(guó)記者深受震撼。歷史的邏輯無(wú)可違拗,一支視人民如父母、為人民而戰(zhàn)斗的隊(duì)伍,必然同江南人民水乳交融、血肉相連,成功實(shí)施中國(guó)革命史上令人嘆為觀止的反彈琵琶,創(chuàng)造蘇南無(wú)山勝有山、水鄉(xiāng)無(wú)帳勝有帳的人文地理奇觀!

而做夢(mèng)都想魚(yú)肉百姓與群眾水火不相容,正是國(guó)民黨數(shù)十萬(wàn)大軍在敵后難以立足的根本原因;為侵略擴(kuò)張不惜燒殺擄掠激起一個(gè)民族山呼海嘯般反抗,也是日軍盜取我軍游擊戰(zhàn)16字訣卻不能獲得真經(jīng),更難以用于血腥侵略戰(zhàn)爭(zhēng)實(shí)踐的答案所在。endprint

當(dāng)深明大義且憎愛(ài)分明的青紗帳,把頂著繽紛玉米纓兒和高粱花兒的中國(guó)共產(chǎn)黨人推上新生人民共和國(guó)執(zhí)政位置時(shí),深諳黨的力量之源和制勝之道的毛澤東,關(guān)于青紗帳的哲思又在延伸。1953年2月,毛澤東在途經(jīng)河南的專(zhuān)列上,聽(tīng)取了黃河水利委員會(huì)主任王化云的治黃匯報(bào),隨后講起了大地女神和海神的兒子安泰。堪稱(chēng)巨人的安泰是角力能手,只要身體不離開(kāi)大地,便可從母親那里獲取無(wú)窮力量,進(jìn)而戰(zhàn)勝任何強(qiáng)大對(duì)手。勇士赫拉克勒斯同安泰角力時(shí),用強(qiáng)有力的手臂將安泰高高舉起,使其無(wú)法從大地獲取力量,安泰終于被扼死。毛澤東以安泰與大地女神,比喻黨同群眾的關(guān)系,告誡大家不要驕傲,不要脫離群眾。

文化自覺(jué)是一種更高層次的政治自覺(jué)。當(dāng)中國(guó)共產(chǎn)黨人夢(mèng)縈魂?duì)康那嗉啂で榻Y(jié)從北國(guó)輻射江南,從自然界延展人類(lèi)社會(huì),作為一種特殊文化符號(hào),青紗帳情思必然浸淫先進(jìn)文化創(chuàng)造中。

最早使青紗帳融入不朽樂(lè)章的是音樂(lè)家冼星海。1939年,冼星海聽(tīng)詩(shī)人光未然朗誦新作《黃河吟》引發(fā)強(qiáng)烈共鳴,一周后創(chuàng)作了史詩(shī)般的《黃河大合唱》。“河?xùn)|河北,高粱熟了,萬(wàn)山叢中,抗日英雄真不少!青紗帳里,游擊健兒呈英豪!”排奡的歌詞、鏗鏘的節(jié)拍、跳蕩的音符,塑造了中華民族巨人般的英雄形象,道出了一個(gè)開(kāi)啟復(fù)興之路政黨的豪邁心聲。

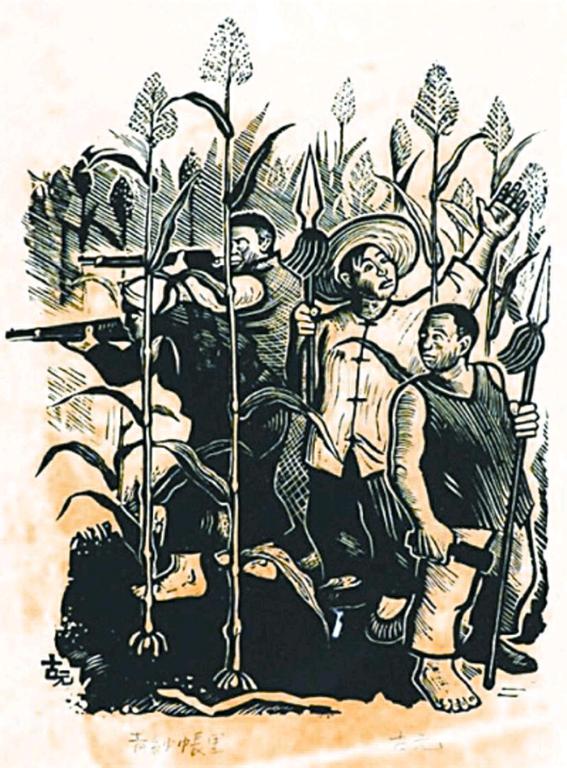

同一年,版畫(huà)家古元在延安拿起鋼刀,以直觀洗練的木刻版畫(huà)《青紗帳里》,把有著巨大歷史容量的力作呈現(xiàn)于圣地畫(huà)苑和抗日軍民面前。抗戰(zhàn)時(shí)期,地處偏遠(yuǎn)的延安極難輸入繪畫(huà)工具,而適于木刻的梨木、棗木可就地取材且便于報(bào)刊制版,木刻版畫(huà)遂風(fēng)行一時(shí),成為延安影響最大的畫(huà)種。毛澤東等領(lǐng)導(dǎo)人倡導(dǎo)成立的魯迅藝術(shù)學(xué)院,也建有魯藝木刻工作團(tuán)。古元洋溢著稼禾清香和戰(zhàn)斗氣息的作品,通過(guò)刻畫(huà)高粱地中據(jù)槍瞄準(zhǔn)和鼓動(dòng)待機(jī)的4名游擊隊(duì)員,惟妙惟肖描繪了抗日武裝依托青紗帳準(zhǔn)備伏擊日寇的場(chǎng)景。黑白有別的人物造型,如戟似槍的高粱襯托,迥然有別于西方木刻的陽(yáng)刻為主手法,都使畫(huà)作具有鮮明現(xiàn)實(shí)主義風(fēng)格和民族、地域特色,堪稱(chēng)抗戰(zhàn)版畫(huà)的經(jīng)典之作。

對(duì)青紗帳的詠嘆和謳歌臻于極致的,是從烽火歲月走來(lái)的詩(shī)人郭小川。20世紀(jì)60年代初,郭小川創(chuàng)作的《甘蔗林——青紗帳》《青紗帳——甘蔗林》兩首詩(shī)激情似火:“哦,我的青春、我的信念、我的夢(mèng)想……無(wú)不在北方的青紗帳里染上戰(zhàn)斗的火光!哦,我的戰(zhàn)友、我的親人、我的兄長(zhǎng)……無(wú)不在北方的青紗帳里浴過(guò)壯麗的朝陽(yáng)!哦,我的歌聲、我的意志、我的希望……好像都是在北方的青紗帳里生出翅膀!哦,我的祖國(guó)、我的同胞、我的故鄉(xiāng)……好像都是在北方的青紗帳里煉成純鋼!”

而出自當(dāng)年日偽環(huán)伺、戰(zhàn)事頻仍冀中的《烈火金剛》《敵后武工隊(duì)》 《平原槍聲》《平原游擊隊(duì)》《地道戰(zhàn)》《小兵張嘎》,無(wú)一例外都濡染著山一般崇高、海一樣壯闊的青紗帳的底色。

一類(lèi)稼穡與一個(gè)休戚與共政黨的天然親緣關(guān)系,就這樣被歷史定格。幾可與抗戰(zhàn)齊名又極富象征意義的青紗帳,不僅給中國(guó)共產(chǎn)黨提供了磨礪成長(zhǎng)的空間和舞臺(tái),而且是彰顯民族精神的獨(dú)特窗口。青紗帳時(shí)期成為中國(guó)共產(chǎn)黨人永遠(yuǎn)陶醉其中的甜蜜回憶;青紗帳記憶是中國(guó)共產(chǎn)黨人濃得化不開(kāi)的釅釅情結(jié)。

沒(méi)齒難忘的青紗帳,抗日將士對(duì)這爿神秘而飽含玄機(jī)的營(yíng)帳的依戀和反哺之情由壯及老,甚至延伸到人生后花園!當(dāng)年帶領(lǐng)部隊(duì)創(chuàng)造關(guān)于平原游擊戰(zhàn)爭(zhēng)冀中經(jīng)驗(yàn),從而堅(jiān)定了毛澤東在大江南北開(kāi)展游擊戰(zhàn)爭(zhēng)決心的冀中十分區(qū)司令員劉秉彥和政委曠伏兆兩位開(kāi)國(guó)少將,為報(bào)答青紗帳哺養(yǎng)之恩,身后化作春泥歸葬十分區(qū)機(jī)關(guān)所在地河北雄縣米家務(wù)鎮(zhèn),踐行了與犧牲戰(zhàn)友共同為冀中人民“站崗”的諾言。抗戰(zhàn)中曾在陽(yáng)澄湖養(yǎng)過(guò)傷的國(guó)家外貿(mào)部副部長(zhǎng)楊浩廬,新“江抗”首任司令員夏光等人,百年后陸續(xù)重返陽(yáng)澄湖安放自己的靈魂和骨殖。那個(gè)胸嵌敵偽子彈在陽(yáng)澄湖養(yǎng)傷得以重返戰(zhàn)場(chǎng)的開(kāi)國(guó)中將劉飛,對(duì)江南青紗帳的護(hù)佑刻骨銘心,淮海戰(zhàn)場(chǎng)囑托新華社記者采寫(xiě)36個(gè)傷病員堅(jiān)持陽(yáng)澄湖斗爭(zhēng)故事,最終引發(fā)紅色經(jīng)典《蘆蕩火種》《沙家浜》創(chuàng)作。而居廟堂之高的毛澤東,始終不忘處江湖之遠(yuǎn)的青紗帳,興致勃勃觀看京劇《蘆蕩火種》,充分肯定劇作并提議改名《沙家浜》。

青紗帳里的乾坤星流月轉(zhuǎn),草木榮枯間神州滄桑巨變。今天,縱橫交錯(cuò)的高速鐵路和高速公路遍布北方大平原,鱗次櫛比的城鎮(zhèn)高樓拔地而起,當(dāng)年蔚為壯觀的青紗帳已不復(fù)再現(xiàn)。但青紗帳給予中國(guó)共產(chǎn)黨人彌足珍貴的滋養(yǎng)、支持和啟迪,已經(jīng)刀刻斧鑿般銘記在歷史紀(jì)功碑上。那生生不已、波宕起伏中永不枯竭的黛綠色瀚海,鮮活如初印記青史,成為引領(lǐng)世界第二大經(jīng)濟(jì)體執(zhí)政黨治國(guó)理政的政治隱喻、歷史記憶和寶貴鏡鑒。

走出北方的青紗帳70多年來(lái),中國(guó)共產(chǎn)黨始終把密切聯(lián)系群眾奉為圭臬,作為黨的三大優(yōu)良作風(fēng)之一寫(xiě)在自己的旗幟上,在與時(shí)俱進(jìn)中常抓常新。黨的十八大以來(lái),以習(xí)近平同志為核心的黨中央,把作風(fēng)建設(shè)作為執(zhí)政黨須臾不可放松的命脈工程,著眼塑造山清水秀的政治生態(tài),打虎拍蠅,反腐敗壓倒性態(tài)勢(shì)已然形成。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局調(diào)查,2003年人民群眾對(duì)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作滿(mǎn)意度是51.9%, 2016年是92.9%,14年上升41個(gè)百分點(diǎn),十八大后上升尤甚。今年1月19日,外國(guó)駐華使節(jié)參加中紀(jì)委吹風(fēng)會(huì)后紛紛感言,贊揚(yáng)“中國(guó)打擊腐敗樹(shù)立了好的榜樣”,“考慮到中國(guó)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)不斷上升的影響力,加強(qiáng)打擊腐敗的力度不僅對(duì)中國(guó)國(guó)內(nèi)有很大作用,對(duì)于國(guó)際也有很大作用”。

得民心者得天下,民心是永不凋謝的青紗帳。從1945年7月毛澤東與黃炎培在延安窯洞關(guān)于歷史周期律的著名對(duì)話(huà),到今天習(xí)近平“作風(fēng)建設(shè)永遠(yuǎn)在路上”的警世恒言,時(shí)隔一甲子,歷史的回聲依然深沉悠遠(yuǎn)且撼人心靈。世界從新一代中國(guó)共產(chǎn)黨人常懷虔誠(chéng)“趕考”心,孜孜矻矻培植確保金甌永固青紗帳的勤勉勞作和剛毅身影中,分明領(lǐng)略到歷史深處青紗帳的雄渾和壯闊。

永遠(yuǎn)的青紗帳,中國(guó)共產(chǎn)黨人取之不竭、用之不盡的力量源泉,世界最大執(zhí)政黨永葆初心、繼續(xù)前進(jìn)的詩(shī)和遠(yuǎn)方。endprint