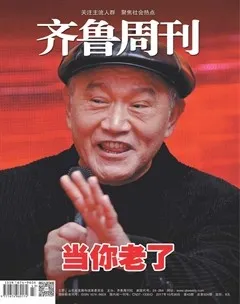

牛犇:莫道桑榆晚,為霞尚滿天

顧玉雪

他是一位贏得了中國幾代觀眾共同喜愛的電影演員,他是一位11歲走上影壇、80多歲還活躍在熒幕上的追夢人,他是一位飾演了一輩子小角色、卻被觀眾稱為大藝術家的探路者,他是新中國電影發展史上的鋪路石與見證人。

他就是牛犇。

白發與初心

八十歲意味著什么?也許對有些人來說,是“老夫耄矣,無能為也”;是對社會、家庭與他人的責任已經承擔完畢,是時候對自己負責了。

對82歲的牛犇來說,是從影72年,在數百部影視作品中大大小小的鮮活角色,是對演員這份職業浸透骨髓的純粹堅持,幾十年來,他執拗地恪守著一個演員的本分。

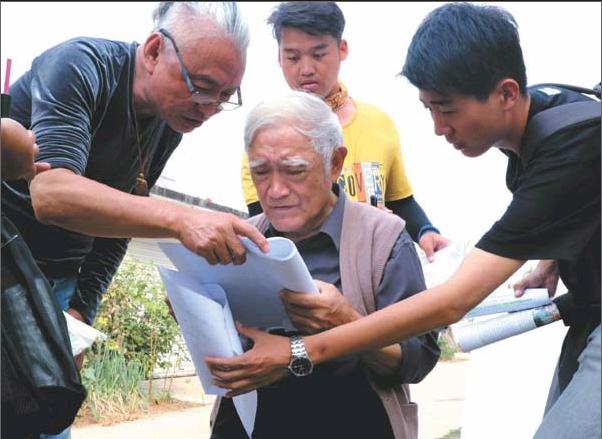

“近十年,幾乎每個月我都要開工,每年必須保證有一兩部電影。”高產之余,牛犇更看重的是表演的質量,“每部戲我都要先看劇本。”

標準是什么?“我們要告訴觀眾什么是好,什么是壞,我們現在應該做什么,應該走哪條路,這都是我們要衡量的,就是社會效應。這個責任永遠不能忘。”

在這個年代,也許很多人說出這樣的話,會被理解為空洞的口號,但是牛犇一字一句說出來的時候,卻毫無違和感,聽者更像是沐浴了一次真誠的愛國主義熏陶。

事實上,像這樣漫長的堅持和不涓細流的積累,似乎是今天飛速發展的時代容易拋棄的方式。

剛剛在第31屆中國電影金雞獎和第十六屆電影表演藝術學會獎獲得的兩個“終身成就獎”,牛犇稱之為“80年的生命當中,沉甸甸的一份禮”,他說他不辜負“終身”這兩個字。

得獎后沒幾天,牛犇便飛到了山東夏津《梨花朵朵開》劇組,在這部講述改革開放背景下新農村建設的戲里,他演一個一心想要維護傳統、守護土地的老農民。

一輛锃亮的黑色轎車緩緩開進村子里,白發白眉、拄著拐棍的牛犇從道路旁顫顫巍巍攔車,怒斥利欲熏心的村干部。82歲的老人在現場的聲音仍然中氣十足,精神抖擻。

事實上,此時的牛犇,由于連趕兩天夜路,已經處在非常疲勞的狀態,“眼壓很高,脹得不得了,腦袋常常有空白”。

但等到拍室內戲間隙,工作人員勸他躺在沙發上休息一會兒,他堅持坐在一個小馬扎上繼續和對手戲演員對詞。“我一睡,起來精神狀態就不一樣了,眼睛就沒有神了。現在疲勞歸疲勞,但是我還有精神。”

“演員就是一剎那精神的亢奮。”牛犇認真地說。

在年輕演員們看來,這是真正屬于老一輩藝術家的精神。為了演戲,“全身都曾經骨折過”的這位老藝術家不只是個老戲骨,簡直是個“戲瘋子”。都說愛戲如命,但在他眼里,戲比命重。他說,“演員就是,導演一喊開始,火坑也要往下跳,這個精神是源于我們愛自己的角色。”

多傻啊,付出和獲得完全不對等。可在演藝圈的浮躁背后,也許這個行業仍在大踏步前行正是因為有這些“傻子”們的堅守。還有傳承。

不久前,央視一檔“向經典致敬”的節目,為牛犇制作了一期特輯,導演組請來了電影《牧馬人》的男女主演,朱時茂和叢珊。他們同時談起一個細節,拍近景的時候,畫面外的牛犇永遠在對面認認真真地說臺詞搭戲。

為對手搭戲是一種藝德,當時只道是尋常,放到現如今也許并不尋常。

1983年,牛犇憑借《牧馬人》中的配角“郭扁子”捧得他的第一個金鷹獎。但他引以為憾的是:“我要知道你們現在那么喜歡《牧馬人》,當初還要更努力一點。”

牛犇回憶當年拍攝《牧馬人》中的一個細節,有一個女主人早晨起來,陽光明媚,打開雞籠子,雞活蹦亂跳飛將出來的鏡頭,拍了幾次,雞都不往外飛,一個四五十歲的道具老師傅不假思索地鉆進味道“可人”的雞籠,拿棍子轟,最終拍了很壯觀的鏡頭。

這一個鏡頭也不過零點幾秒,但拿了終身成就獎的牛犇至今懷念那個時代的他們。

“我拿到獎杯的時候,歡歡喜喜的,他們一個個的,昨天還跟我一起工作的,如今都已經不在了。”牛犇說如今他不太敢看舊照片了,“他們的音容笑貌,就在我的面前。”

老得莊嚴,老得干凈,老得清香的那一代電影人

從10歲開始,牛犇演過幾百個角色,很多都是小角色,城市小流浪兒,部隊小戰士,青年小工人,一直到演小老頭,牛犇說自己不分戲大戲小,也不管臺詞多少,哪怕沒有臺詞,他也要開機前認真對待劇本,琢磨好人物性格。

對做演員這件事,他仍然如履薄冰。

牛犇不僅演戲認真,塑造人物出彩,他的手特別巧,愛琢磨也是出了名的。上影演員劇團演過很多話劇,當年舞臺上很多生活道具都出自牛犇的點子,比如《相親記》中的蝦仁面條都可以亂真,更絕的是他在碗底下放一個汽水瓶蓋,蓋子里放上艾葉,點著就會冒煙,這樣端上來的面條顯得熱氣騰騰,令人叫絕。

“當年謝晉導演拍《天云山傳奇》,我給他找的演員。一個是陰險的辦公室主任,窺探別人時他給演員設計了一個小動作,讓他下意識地按圓珠筆,“咔噠咔噠,一下一下,配合著那個窺視的暗搓搓的心理。”

幾十年前精心設計的微小的細節,牛犇仍記憶猶新。

半個多世紀以來,大銀幕并未淹沒牛犇所塑造的那些小角色。他們個性鮮明,各具神采,令人難忘。有時,鏡頭倏忽一現間,演員的心思和功力,愈顯純粹。所以,牛犇信奉的觀點是——沒有小角色,只有小演員。

“我們每個人都是臺階,后來人都要在這個階梯上一點點往上攀登,不會有止境的。到我們這一輩努力,我們不愧對就可以了。”

作為新中國電影發展史的鋪路石和見證人,牛犇心目中老得莊嚴,老得干凈,老得清香的那一代電影人,是一串很長的名字。

牛犇原名張學景,是天津人,父母在他五六歲時同一天去世,他和哥哥從天津流落到京城,住在同鄉大院,生活十分貧困。“后來我大哥學會了開汽車,進了中電三廠(北影廠前身),他每天開車接送演員化妝拍戲,我就幫大家跑個腿買個東西,演員晚上出去我還幫著照看小小孩。他們給我一塊餅干,我就很高興了。”

牛犇說,自己從沒想過當演員,家里往上數三代,“就是八代也沒有文藝工作者呀”,但或許他就是與電影有緣。當時三廠要拍電影《圣城記》,片中需要一個村童,謝添就把牛犇推薦給沈浮導演。謝添一路上叮囑牛犇別緊張別害怕,沒想到牛犇為了表現得不緊張,進了廠辦公室,一蹦就坐在了沙發靠背上沿,謝添一愣,可沈浮一看就喜歡上了牛犇,可愛、放得開。這個角色就定了下來。“當時生活很苦,沒吃過一次飽飯。我真的是為了吃上飯,去拍的第一部電影。”

這一演,就是72年。當時電影界演員單名很多,他就讓謝添幫著改個名字。謝添說:“咱們平時都叫你小牛子,干脆再加上三個牛,叫牛犇吧!”這就是“牛犇”的來歷。

1947年,當張駿祥導演受香港永華電影公司邀請拍攝電影《火葬》時,主演白楊推薦牛犇出演劇中小丈夫一角。牛犇跟著公司到香港拍了更多的電影。“在香港的時候,我在很多老電影人家里住過,吳祖光、李麗華、呂恩,還有很多人家里我都蹭住過。他們都把我當孩子,可以說我是在老電影人的呵護下成長的。”

于是,解放后,謝添一聲召喚,牛犇就回了北京,參加電影《龍須溝》的拍攝。拍完《龍須溝》又回到上海,成了上影演員劇團的演員,一直拍戲至今。“選擇上海,就是因為我有很多好朋友當時都來了上海,我想跟他們一起工作。”上個世紀中葉,金焰、趙丹、白楊、劉瓊、張瑞芳、孫道臨、秦怡等一大批國寶級著名電影表演藝術家齊聚上影演員劇團,可以說星光熠熠。

他至今記得1957年在拍《海魂》時正好遇到評級定薪,當時他鬧情緒感到自己定級太低。老朋友趙丹語重心長地對牛犇說:“演好戲是主要的,不會因為你的級別高低而定你的戲好戲壞。觀眾喜歡一個演員不是因為你的級別,而是你的戲演得好不好。別鬧情緒了,好好演戲才是最主要的,有些事一定要看得淡一些,小老弟記住我的話。”這席話牛犇終生難忘。

在他看來,他們是老派的精英,在老派里又保有一股朝氣,以永不滿足的好奇心和進取心,將人生經驗、專業知識和深邃的智慧,在新時代,以新的方式各自呈現。

真正的老派,也具有真正的朝氣。endprint