守望傳統—從陳瑤生《墨竹》說開

◇ 杜景麗

守望傳統—從陳瑤生《墨竹》說開

◇ 杜景麗

2016年底,在已故畫家陳瑤生先生誕辰110周年之際,位于他故鄉的焦作市博物館為他舉辦了一個規模不大的紀念性遺作展。大概是因為他被時人譽為“陳神竹”的緣故吧,在展覽的作品中,他的幾幅墨竹最受關注。

人們還沒有完全淡忘這位20世紀20年代至40年代活躍于北京的畫壇耆舊,應該說是一種幸運;或許,也是一種必然。平心而論,20世紀初的中國畫壇,本該有一個值得回味的集體記憶。因為,那時的京城正發生著本土藝術傳統與西方藝術新風的第一次熱烈爭鳴。

當時的國情是:伴著清王朝的覆滅以及鎖國壁壘的坍塌,“維新”思維下的新文化運動已蔚然成風,西方文化觀念和藝術樣式的涌入成為新的時尚。當時前衛的思想精英和畫界名流們,大多標舉西方藝術之新鮮精美,揶揄本土藝術之落伍迂腐。康有為在1905年的《物質救國論》中曾語:“吾曾于十一國畫院中,盡見萬國之畫矣。吾南宋畫院之畫美矣。惟自明之中葉文董出,拔棄畫院之法,誚為匠手,乃以清微淡遠易之。而意大利乃有拉飛爾輩出焉,創作油畫,陰陽景色,莫不逼真,于是全歐為之改變舊法而從之;故彼變而日上,我變而日下。”他還在《萬木草堂藏畫目》(1917年)序言中說:“他日當有合中西而成大家者,日本已力講之,當以郎世寧為太祖矣。如仍守舊不變,則中國畫學應遂滅絕。”陳獨秀也在《美術革命—答呂澄》(1917年)中說道:“要改良中國畫,斷不能不采用洋畫的寫實精神。”徐悲鴻談到油畫與中國畫比較則有曰:“天之美至詼奇者,當夏秋之際,奇峰陡起乎云中,此剎那間,奇美之景象,中國畫不能盡其狀,此為最遜歐畫處。”在討論到中國畫的人物畫造型時,徐悲鴻從人體比例、面目特征以及姿態和表情方面都給予了批評,“臂腿如直角,身不能轉使,頭不能仰面側視,手不能向畫面而伸。無論童子,一笑就老,無論少艾,攢眉即丑,半面可見眼角尖,跳舞強藏美人足”。劉海粟在1925年的《藝術叛徒》一文中也說要“革傳統藝術的命”。與此同時,上海、廣州、南京等城市紛紛興辦新藝術社團。

與南方城市呼應,北京也興辦了一批研究推介新藝術觀念的美術社團,其中最著名的當屬北京大學畫法研究會。它于1918年2月23日成立,由北京大學校長蔡元培發起組織,并擔任會長,亦名“北京大學畫法研究所”。聘請著名書畫家陳師曾、貝季美、馮漢叔、徐悲鴻、錢稻孫、賀良樸、湯定之、吳法鼎、李毅士、鄭錦、湯俊伯、盛伯宣、衡平、胡佩衡為藝術指導。不久又聘請比利時著名畫家蓋達斯(Kets)為畫會油畫導師。一時間,全國各地先后成立的大小美術社團如雨后春筍。據有心人統計,至30年代末,此起彼伏的各類美術社團近乎百家。不過,從20世紀30年代中國對外的三次大型展覽(尤其是1935—1936年間在英國舉辦的“倫敦中國藝術展覽會”)的結果看,中國展覽在英國引起熱烈反響的,更多是來自對中國古代繪畫的欣賞。據彼時媒體觀察,外國人普遍認為中國藝術“今不如昔”。這樣的事實反饋,也無不具有反諷意味。

事情的另一面是,還存在著一批傳統藝術的守望者。他們也有自己聲音、自己的社團,其中影響最大的當屬中國畫學研究會。它由金城于1920年聯合陳師曾(此時已脫離北大畫法研究會)、周肇祥在北京創辦。當時活躍于北京畫壇的名家蕭謙中、陳漢第、顏世清、徐宗浩、齊白石等都介入其中,還得到喜好書畫藝術的代總統徐世昌的支持,批準拿出日本退還的庚子賠款的一部分作為活動經費。中國畫學研究會以“精研古法,博采新知”為宗旨,招生收徒,研討傳統,以期用本土藝術的特質語言去表現生活真趣。金城等人此舉一來是回應來自康有為、陳獨秀等對中國國畫的批判;二是抗衡日漸強盛的西畫勢力,保存發揚傳統繪畫,使之不致墜地;三是順應建立美術社團的潮流,凝聚團結當時北京地區傳統派畫家。誠如其在成立宣言中所提:“嘗以歐化東漸,國粹日亡。爰糾同志創設畫學研究會,獨注重于傳授古法……”中國畫學研究會所做的,一方面是培養人才,他們招收學員,以臨摹作為教學的主要方式,在教學相長的過程中維護著中國的繪畫傳統,培養和提攜了一批中國畫人才;另一方面是傳播,自中國畫學研究會成立后幾乎每年舉行一次成績展覽,到1942年時已舉行19次成績展覽。此外,畫會于1927年開始出版期刊《藝林月(旬)刊》,主要刊載傳統中國畫作品和畫論,大力宣揚傳統中國畫。由此,中國畫學研究會把人數眾多而勢力分散的北京地區傳統畫家凝聚在一起,以多種形式向人們展現了傳統中國畫所具有的存在價值和意義,使得中國畫在這一時期不至于被西化大潮所湮沒。這一文藝立場中,最具思想力量的是陳師曾,他發表于1921年的文章《文人畫之價值》中說:“殊不知畫之為物,是性靈者也,思想者也,活動者也;非器械者也,非單純者也。否則直如照相器,千篇一律,人云亦云,何貴乎人邪?何重乎藝術也?所貴乎藝術者,即在陶寫性靈,發表個性與其感想。”因此,陳師曾認為“文人畫不求形似,正是畫之進步”。他用自己親晤西方藝術、深研中國文人畫藝術精髓的理解,告訴人們文人畫實際上是東方美學的獨到體悟,蘊含著中華文化中不可輕言捐棄的精神價值。在一片革命呼聲中,陳師曾重申了中國藝術傳統的人文價值。在當時的文化背景下提出這種觀點,不僅需要他洞悉中外藝術之要旨的學識,也需要鼓起極大勇氣。

正是在這樣亂云飛渡的藝術氛圍中,弱冠之年的陳瑤生從河南老家走進北京,也走進了北京的藝術圈。他選擇了從漸被冷落的傳統一脈開始。所幸者,若以研究傳統藝術而言,當時的北京卻有著得天獨厚的優勢。因為,進入民國后,當局在故宮先后成立了古物陳列所(1914年2月)和故宮博物院(1925年10月)。皇室收藏的歷代繪畫精品得以對全社會開放,這空前地擴展了世人了解傳統繪畫的視野。凡好學者,皆能從這些第一手資料中真切體味到傳統繪畫的精髓。陳瑤生學畫入門之初,便可飽覽歷代名畫真跡,又可親聆金拱北、陳師曾、王夢白等當世名師指點,可謂幸運。其與畫壇名宿蕭謙中、吳鏡汀、王雪濤、秦仲文、徐燕孫等結為良師益友,品評切磋,教學相長。如此浸淫于傳統藝術氛圍中,他目賞而手摹,心領而神會,日積月累,不單畫技大進、藝理咸諳,更對古代書畫鑒賞亦有深研心得。時隔60年后,啟功先生憶及陳先生的藝術造詣及鑒賞水平,仍頗動昆弟感情:“大師哥技藝超邁,目鑒如炬,非一般可比。”(關于“大師哥”稱呼從何而論,《西北美術》2016年第4期《陳瑤生—西安美術學院的先驅者》一文中介紹:“據啟先生講,當時吳鏡汀門下學生眾多,唯陳瑤生與先生亦師亦友,無所不談,故大家都稱其為大師哥,學生中第二為周懷民先生,第三即為啟功先生。”)從20世紀20年代到40年代,陳瑤生從一介學畫生徒,到中國畫學研究會的早期會員,再到任教于“京華美專”及“北平藝專”的教師,在守望傳統的這片靜穆之地深深耕耘著,享受著他的藝術世界。期間,他創作發表了許多中國畫佳作,多次參加畫學研究會年展并受好評。1934年河南省舉辦首屆“河南現代書畫展覽”,陳瑤生作為豫籍畫家,有6件作品參展,其獲得大獎的仿林良古意《鷹逐八哥圖》刊載于當年印行的畫展圖冊中。他也有多件畫作和鑒賞文章發表于《藝林月刊》《北辰畫刊》《湖社月刊》等藝術刊物。因其書畫、文章、鑒賞皆有建樹,故被彼時畫界同道譽為藝林新秀“陳神竹”。

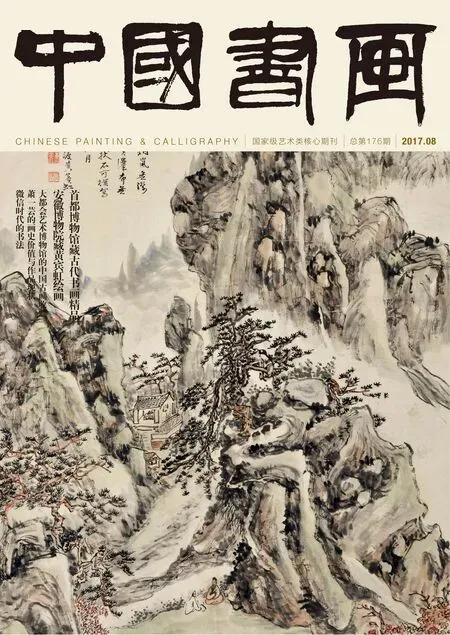

陳瑤生 墨竹圖 136cm×64cm 紙本墨筆

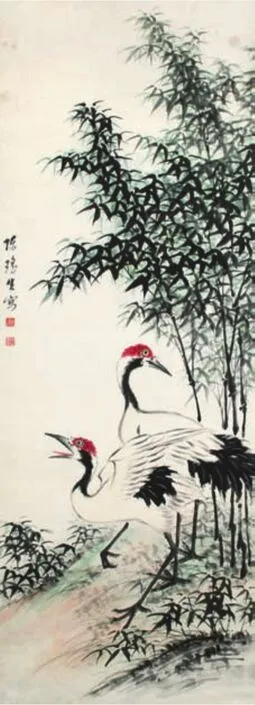

陳瑤生 竹鶴圖 139cm×50.6cm紙本設色

陳瑤生 仿林良古意鷹逐八哥圖 131cm×65cm紙本設色

倘設一問:何以貴傳統?答曰:斯乃歷史沉淀之精華。隨著歷史的演進,必然會有一些新的精華被沉淀下來,成為后人的傳統。人類永久的精神財富,就是在這樣源源不斷的篩選沉淀中豐富、博大起來的。反觀之,當我們看到一些舊有的、因失去了存在的意義而永遠被淘汰的東西時,其實我們應該意識到,那還算不上是真正的精華。精華,一定有著恒久的存在意義。它可以被冷落,卻不會被歷史真正遺棄。傳統之精華,因其精神質量之重,才得以沉淀下來;也引其質量之重,才具有更大的磁性與引力。中國近現代史上有這樣的精英人物,他們在盡閱浮世之激蕩、弄潮于風云之際后,最終還是皈依于傳統精神之中。李叔同,作為當時介紹西方文化的第一風流人物,幾乎遍開所有新文藝門類啟發之先聲,而最終沉靜下來皈依于釋家,且署號“弘一”;陳師曾,在親試西方繪畫新法、深悟其理后,卻深情回護傳統文化精神與文人畫價值。凡此種種,絕非以“守舊”“退步”可以概言,若引為傳統文化引力強大之佐證,倒還入理。而且,其人受后世崇敬的價值高度,恰在于皈依傳統的最后一舉。而沉靜一生、發軔于身后的黃秋園,更是終其一生的傳統藝術守望者。1986年,著名畫家李可染在中國美術館參觀黃秋園首次遺作畫展之后,寫下了“黃秋園先生山水畫有石溪筆墨之圓厚、石濤意境之清新、王蒙布局之茂密,含英咀華,自成家法”的評價,誠為中肯。黃氏的藝術分量及引起的震撼,絕不遜于當時引入西方藝術理念的“’85美術新潮”之風采。這就是傳統精華所貴之處—沉靜而厚重。同樣是傳統藝術的守望者,陳瑤生在北平近二十年里,得豐厚文化之浸淫,塑造出的藝術風骨與人格修為,亦然同于前賢,入沉靜淡泊之化境。20世紀40年代后,他離開北平去了陜西,恬然淡出畫壇核心區。新中國成立后,陳瑤生成為在陜首批加入中國美術家協會的五位會員之一,其余四位為趙望云、石魯、何海霞、葉訪樵。其后,他的作品多次參加全國美展和西北美展活動,因其格調古樸清雅而廣受稱譽。1956年,受趙望云邀請,陳瑤生參與組建并任教于西安美術學院中國畫系,成為該系奠基者和開拓者。作為教師,他像當年自己求教的名師們那樣,專情于傳統藝理與技法傳授,陶冶學子們的畫品與人格。綿綿20年執教,身后已是桃李滿天下。其學生諸如王子武、楊力舟、王迎春、崔振寬、王西京、江文湛、王有政、方鄂秦、周俊杰等,都成績斐然,自成一家。作為畫家,他依然疏離于時風,安然躬耕于傳統精神之厚壤。其山水、花鳥乃至書法,皆有沉郁從容氣度。

這位一生不事張揚、專情于山水筆墨的畫家與導師,在1979年9月與世長辭。其名載錄于《中國美術家人名辭典》(上海人民美術出版社版)及《中國現代美術家名鑒》(日本天明堂版)。那時候,為政治服務的藝術口號剛剛消停,光怪陸離的藝壇眾生相還沒成氣候。守望傳統,造化沒有給他這種人大紅大紫的光環回報,卻給了他淡泊的仙風道骨、誠樸的書齋純情、滿腹經綸的充實感以及孜孜以求的學者風范。

其后的幾十年來,關于中國畫傳統的消解或傳承,爭論此起彼伏,雜以商業理念介入,以致泥沙俱下、怪相叢生。當整個畫壇都顯得頗為浮躁的時候,依然有一批傳統文化的守望者,抑或是清醒洞悉藝術現象本質的人。當社會需要呼喚傳統回歸的時候,人們會記起他們。其實,即便是熱烈崇拜西方藝術理念的前衛藝術家,也應該同時注意到西方著名的當代藝術理論家中那些冷靜的觀點,比如貢布里希就在他的《藝術的故事》之《沒有結尾的故事:現代主義的勝利》一章中談到:“我們最好記住,藝術家必須跑在時代進步的前列的觀念并非為所有的文化所共有。”他還說:“在藝術中我們不能講真正的‘進步’,因為在某一個方面有任何收獲都可能要由另一個方面的損失去抵消。”

當弘揚國粹、回歸傳統的潮流再次激動畫壇的今天,在藝術品拍賣與藝術家創作都逐漸注重傳統傳承的新時態中,重提百年以來的那些守望傳統的藝術群體,后人們實在應該向他們執著的精神鞠上深深的一躬。

(作者為焦作博物館社教部主任、副研究館員)

責任編輯:劉光