把視角轉向民間

長豐

陳乃秋少小時在家鄉(xiāng)舟山讀書。出門求學的第一步,是在上海行知藝術學校,之后考入南京師范學院美術系。就在大學畢業(yè)前夕那場政治運動中,他被錯劃為右派,遣返回鄉(xiāng)。

這人生之路上的一大挫折,對他的藝術旅途起到了什么樣的影響,是一個不易計算的量值。但是,聆聽許多知名大師的講課,又回到家鄉(xiāng)與最基層的民眾生活在一起,無疑是陳乃秋的藝術作品貼近民間、親近鄉(xiāng)土,同時又具有超越性藝術水平的現(xiàn)實原因。

在回鄉(xiāng)后的廿載,他以木匠為生,走街串巷,沉浸在百姓中,卻也再次獲得接觸民間藝術的機會。他后來恢復工作,被分配到浙江普陀縣文化館。他熱衷于輔導群眾提升美術水平,普陀農(nóng)民畫揚名全國,主要就是他奔波于海島山村的成果。

人生過往的經(jīng)歷說起來有些久遠,只有近在眼前的一幅幅油畫作品,才能夠真切地訴說陳乃秋藝術人生的積淀。

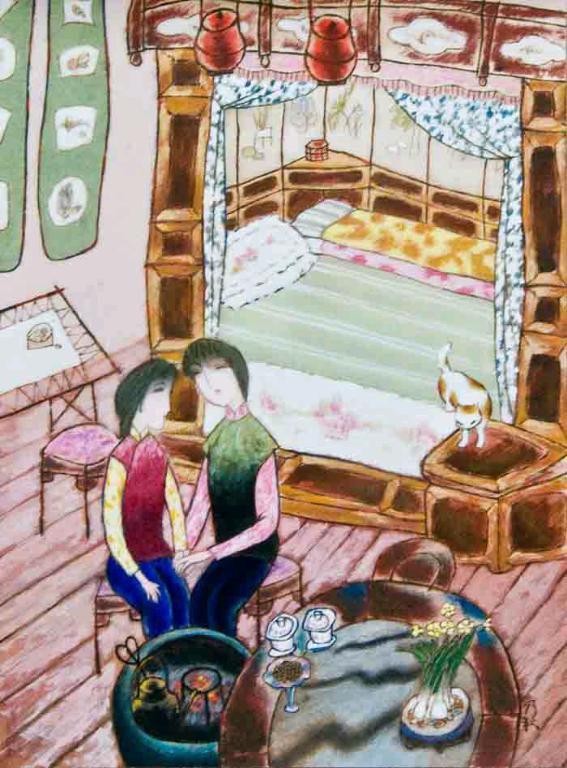

陳乃秋的第一層審美底色,是家鄉(xiāng)的民俗風情賦予的。小時候,他最樂于玩耍的去處是外祖父的貰器店(專事租賃民間婚喪器物的商店)。擺放在那里的大花轎,花轎上五彩繽紛的錦繡、大紅大綠的轎簾、栩栩如生的木雕,布滿各色刺繡的桌圍、凳衣,以及粘著余油的燭臺、閃著銀光的掛燈、刻繪精美的玻璃畫圍屏、成套的青花碗盤,在吸引著他。有時徜徉在這些美麗的器物之間,有時躲在一角細細觀看、把玩,這些帶著民間藝術色彩的物品,給他留下了一份深刻而美好的記憶。

在做木匠的10多年艱難生活中,他發(fā)現(xiàn)了一件又一件深藏民間的藝術品,他說,“每一次的發(fā)現(xiàn),都成為幾乎山窮水盡的日子里最柳暗花明的時刻!”民間藝術成了畫家生命中最有益的滋補,成了患難生活中唯一的欣喜。兒時的記憶變得更加充實起來,對民間藝術的情感和認識也由此深化了。當他悄悄地重執(zhí)畫筆,這份深埋于內心的情感不可遏制地渲泄出來。

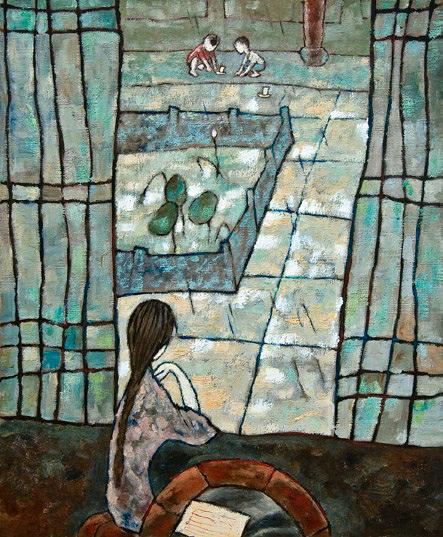

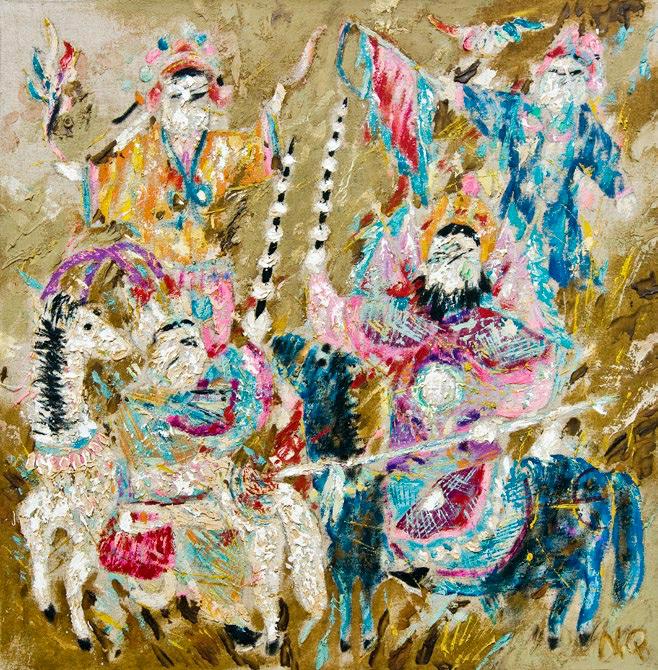

觀賞陳乃秋的畫作,我們首先為作品中流溢出的地道的民間美術韻味和純正的專業(yè)藝術氣質所吸引。在那些一望而知的民間圖象上,我們并不能獲得細節(jié)上的觀賞滿足。浙東民間喜聞樂見的神仙形象、吉祥圖案,戲曲故事中的佳人才子、刀槍兵馬,都是畫家所倚重的題材,而在畫面上,本會令人迷戀的那些衣飾、面容的細節(jié),卻被畫家有意虛化了。畫家使用近似西方印象主義和表現(xiàn)主義的筆法,使虛化掉的形象細節(jié)在豐富的色彩變化中復生出來,這些或強烈、或淡雅、或華麗、或凝重的油畫顏色,呈現(xiàn)著中國民間生活的神韻。

將油畫家的視角轉向民間,這是畫家的經(jīng)歷、思想和藝術觀念的統(tǒng)一和融合。在改革開放初期,畫壇爭論著東方西方的話題,陳乃秋在一篇文章里呼吁,“讓畫家們好好鉆進去研究,掌握油畫的真諦,不必擔心,畫家的氣質是東方的、中國的,必然會綻開民族之花。”至于現(xiàn)代性,他認為,中國氣質的油畫家使藝術的民族之花綻放,其途徑、方式是畫家的個性風格、秉賦氣質、經(jīng)歷背景來決定的,只要找到了真正的自我,不管是不是別人已在做或做過的,你都該不怕重復地做到超越了別人為止,“這才是真正的你的個性,你的風格”。

從畫家那幅極花功夫的照相寫實風格的作品《有染跡的繡品》中,我們不難感受到這種心情。

《和合》《雙魚》是陳乃秋這一探索的較典型作品。這一濃一淡的兩幅作品,一個酣暢、熱烈、濃重,一個靈動、飄逸、淡雅,畫家通過民間特有的形象,探求著油畫顏料、筆觸、刀法的未知魅力,那學習了民間刺繡亂針法而流動出的刀法走向,那用油彩筆觸對民間刺繡中的重繡、堆繡質感的塑造,尤其是經(jīng)過光的折射所呈現(xiàn)出的色彩的豐富韻味,成了畫家語言轉換的亮點。

早年受業(yè)于王琦、周方白、俞云階、傅抱石、陳之佛、呂斯百等前輩諸師,陳乃秋在他的藝術生涯中,研究過從古典主義到印象主義,以及現(xiàn)代派的各時期的畫家及作品,經(jīng)歷了從客觀理性、天光自然到主觀心理、形式構成的諸多嘗試和認識。從他極具寫實功力的作品和各類藝術風格的創(chuàng)作中,我們看到畫家藝術實踐的廣泛和手法的豐富多彩。

《郊游》《榮歸》都是畫家借用典型的民間圖像嘗試不同的色彩塑造方法創(chuàng)作的作品,華麗的藍調、熱烈的紅調、淡雅的白調、凝重的黑調,畫家潛心運用不同的色調,大膽吸收民間美術的色彩語言,甚至從民間木雕中的線塊結構,中國畫中枯筆、濃墨的韻律,青花瓷器亮麗鮮活的筆調中,廣泛地汲取養(yǎng)分,使其作品中的光色質感、線條與團塊,濃烈與淡雅、厚重與輕靈、虛與實等豐富的色彩關系,組成了極具東方魅力的油畫藝術語匯。

陳乃秋的執(zhí)著與才情,使他在中西藝術不同語言系統(tǒng)中找出了相互融通的最基本的因素,并獲得相得益彰的闡釋。或許陳乃秋的藝術探索有著明顯的個案化特征,但在中西藝術碰撞的今天,乃秋先生的雙向解讀更耐人尋味的啟示。 endprint

endprint