虞允文以德報怨

馬軍

南宋宰相虞允文身材高大,相貌奇偉,為人慷慨,光明磊落,胸懷大志,文韜武略;特別是他待人寬厚,以德報怨,讓他很得人心,前后出將入相近二十年,勛績卓著。

紹興年間,虞允文奉朝廷之命往臨安任職,正好有個同僚與他同行,兩人曉行夜宿都在一起,有說有笑倒也不顯寂寞。可是令虞允文一萬個沒想到的是,他嘔心瀝血所注的《新唐書》竟然被此人竊走,并冠以自己之名獻給當時的宰相,以為進身之階。此人做賊心虛,害怕虞允文找他算賬,就惡人先告狀,背地里到處詆毀虞允文。虞允文來夔州(今重慶奉節一帶)時,謁見了太守沈該,沈該非常敬佩虞允文的為人與才干,遂熱情招待了他。在私底下,沈該與虞允文聊起與其同行的那個伙伴的人品,虞允文對他予以充分肯定,“盛稱之”。可是沈該聽了,卻非常不以為然,說我看這個人不像你說的那樣,而是一個居心叵測的卑鄙小人,“是人極口毀君”。虞允文在這樣的事實面前仍然不言其短,說這個人長處確實不少,只是有好罵人的毛病,“渠所長甚多,但差好罵耳”。沈該聽了,沒再說話,只是連連嘆息。對于這件事,史學家、工部侍郎李心傳由衷地稱贊虞允文為“長者”。

還有一次,御史蕭之敏為某事彈劾時任宰相的虞允文,虞允文特作一份深刻的檢討書上交給孝宗皇帝,然后停止履行自己的職責,聽候皇上處理。孝宗一時拿不定主意,遂去拜見太上皇高宗趙構。高宗十分平靜地說:“采石大捷時,蕭之敏在哪里?不要聽從他的意見,將蕭之敏罷官趕走。”孝宗于是有了定見,他先是以妄奏之罪罷黜了蕭之敏,然后在一把折扇上親題御詩賜給虞允文,以示寵眷和信任,慰留他繼續為國效力。虞允文立刻上書謝恩,接著明確表示蕭之敏是個品行端正的君子,他的彈劾行為是其職責所在,請求皇上將其召回宮中以廣開言路。虞允文的高風亮節和博大胸懷讓孝宗深為感動,命人將此事記載在《時政記》里,以旌表賢臣,遺澤后世。

朱熹為當時的名儒,在南宋士林當中頗有影響,但是他對堅持抗金、力主北伐的虞允文頗有微辭,說他是“輕薄巧言之士”,“其實無能,用著輒敗,只志在脫賺富貴而已”(《朱子語類》),“繆為恭敬,未必真有信用之實”(《答張敬夫書》)。朱熹主張以義理正君心,只有把這個功夫做好了,才能談其他的。顯然,朱熹所論有失公允,虞允文作為主戰派的領袖人物,其一生的盛德巨才、文治武功已經說明了一切。但即使“道”之如此不同,虞允文還是對朱熹非常敬重。當孝宗向他詢問朱熹的情況時,虞允文給予了高度評價,說朱熹的才華不在程頤之下。于是朝廷召朱熹入京。

虞允文與人為善、以德報怨的事例還有很多,如官至參知政事兼同知樞密院事的王之望就曾被虞允文推薦;吏部員外郎馮方由于為宰相湯思退所惡,被以勞民傷財之罪名罷職,“論方不當筑城費財,方遂罷”,由于虞允文“力為辨之”,才使他不久得以官復原職;還有章服等官員,都曾受到虞允文的恩惠。可令人不能理解的是這些人卻都以怨報德,不是排擠他,就是彈劾他,以至讓其他人都看不過去。但虞允文似乎毫不在意,等到他當了宰相后,依然“我行我素”,那時,王之望已經因罪丟官,虞允文就請求皇上循以往重臣罷官之例授之以資政殿學士,雖無吏守、無職掌,僅出入侍從以備顧問,但畢竟表示朝廷對他的尊寵之意。馮方死后,諸子皆無功名,虞允文就上奏為其一子授予一個較低的官職。章服被放逐到邊遠地方已經很久了,念及他過去的功勞,虞允文為他請求在地方授予一個兼職。

虞允文一生,寬厚善良,以德報怨,雖每每受傷而不悔。究其原因,首先是他認為這些人并非是心術不正的惡劣“小人”,在某些方面還是有過人之處的能臣干吏,身為宰相要有肚量,善于發現和發揮別人的長處。另一方面,這也是他與生俱來的博愛天性,故而道大能容,厚德載物。《宋史》謂其“慷慨磊落,……為任重之器”;

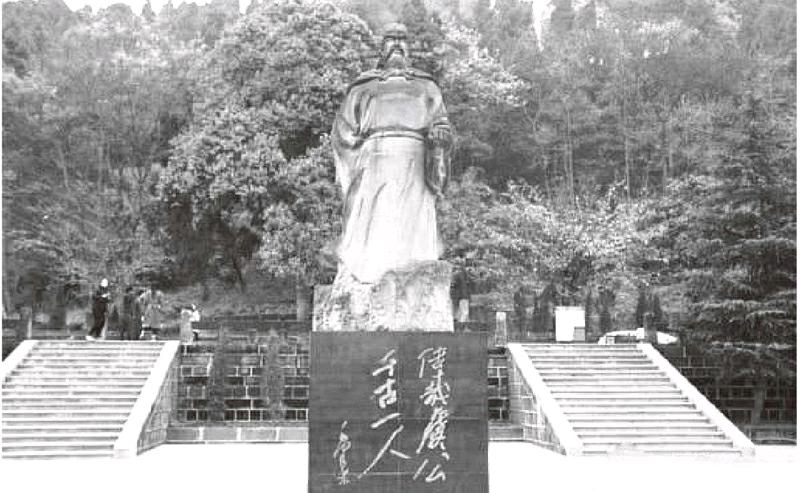

毛澤東的評價更高:“偉哉虞公,千古一人。”虞允文去世后,朝野上下痛惜懷念,孝宗皇帝下詔追贈他為太傅,賜謚“忠肅”。