讓有效質疑回歸數學課堂

江蘇省如東縣雙甸鎮雙甸小學 顧海波

讓有效質疑回歸數學課堂

江蘇省如東縣雙甸鎮雙甸小學 顧海波

“疑是思之始,學之端,小疑則小進,大疑則大進”,孔子用這樣一句話道出了“疑”與學習的重要關聯。課標(2013版)中關于“問題解決”也提出:“能在教師的指導下,從日常生活中發現和提出簡單的數學問題,獲得分析問題和解決問題的一些基本方法,知道同一個問題可以有不同的解決方法。體驗與他人合作交流、解決問題的過程。 初步學會整理解決問題的過程和結果。”小學數學課堂上常聽見:“小朋友們想不想知道?明不明白?對不對?”等偽善式提問的現象,熱鬧但沒有深度。那么,怎樣引導學生有效質疑呢?筆者結合自己的教學,談談小學數學課堂培養學生質疑能力的思路與方法:

一、“故弄玄虛,留破綻”——激趣置疑

讓學生學會質疑,首先要提供問題情境,讓學生有疑可質。通常,我們可以故弄玄虛,預留一些破綻,在對比中發現問題,并提出問題,領會質疑的角度、方法,為主動質疑鋪墊思維。

如:觀察物體(二年級)一課,我是這樣置疑的:

側面

背面

正面

師(出示側面):這是一個物體的側面,猜猜它是誰?

生(搖頭):不知道。

師(出示背面):再來看看它的背面,它是誰呢?

生(猶豫):可能是手機。

師(再出示正面):看看它的正面,現在我們能肯定它是?

生(肯定):手機。

師:看來,要想了解一個物體,不能單看一面,我們還得要全面地觀察。今天,我們就一起來學習觀察物體。(板書:觀察物體)

在上述過程中,把生活中的手機故弄玄虛地出示側面,由于所提供的有用信息較少,學生不禁心生疑惑:“這是什么?”隨著觀察圖片的漸次出現,答案逐漸明朗,學生自然就能說出正確答案,同時初步感知了什么是全面觀察——要從不同方位觀察。

置疑的過程中,由于故弄玄虛,制造出了學習的新鮮感,激活了學生的好奇心,為后面的有效質疑渲染出合適的心理氛圍。

二、“有的放矢,學方法”——有效質疑

有效質疑除了要鼓勵學生大膽提問,設置合適的問題情境外,還要教會學生質疑的方法,讓他們明白從哪個地方可以質疑,怎樣質疑。教學中分階段、有重點地進行一方面或兩方面的質疑方法的訓練,有助于學生創新思維的發展,讓思維角度新,思維有深度、有層次。

1.異同對比,形成有效質疑的角度

數學知識的連貫性比較強,所以教學中,我們可以引導學生進行新舊知識的對比,同時也可以是一個知識從不同的角度進行對比,質疑異同,可以是同中求異,亦可異中求同。

如觀察物體(二年級)一課,一開始是觀察較為大型的物體,物體不動,觀察者的位置變化,然后出示小型玩具,同時將小玩具的圖片與原來固定不動的物體——大樓對比。經過對比和教師引導,學生質疑:“要想觀察小的物體,我們也要用改變位置的方法全面觀察嗎?小物體的優勢是什么?有沒有方便的方法觀察?”正反、大小等,就是學生形成的質疑角度。

2.涵詠咀嚼,形成有效質疑的梯度

“書讀百遍,其義自見”的道理大家都知道,在數學中反復品讀,反復思量,于思維階梯的轉折處搭設有效質疑的斜面,可以讓學生快速地形成質疑的梯度,從而出現一石激起千層浪的效果。

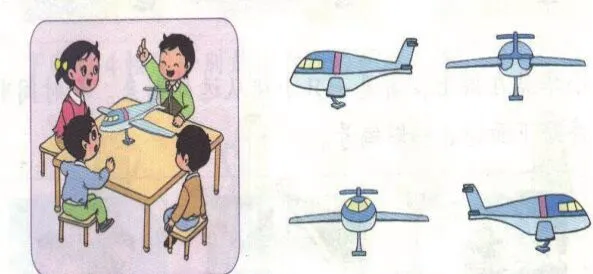

如觀察物體一節,可以出示下面四張圖,引導學生體會全面觀察的意義,思考:“為什么是他觀察到?”形成從四個方位到三個方位、從動物到交通工具等有梯度地質疑:“站在什么位置觀察?”“觀察的是哪個面?”“所以應該是什么樣子?”

圖1

圖2

圖3

圖4

3.追根溯源,形成有效質疑的深度

當學生明白了知識的內容后,教師可以多追問因果關系,深刻理解新知,同時學會有深度地進行質疑、進行思考。

《觀察物體》一課中,出示下面的圖片:

師:桌上有一個長方體,小女孩和小男孩分別看到的是什么呢?

生:小女孩看到的是正方形,小男孩看到的是長方形。

師:如果將長方體換成正方體呢?

生:兩人看到的都是正方形。

師:由此我們知道不同的位置觀察同一個物體,看到的樣子可能不同,也可能相同。

雖然只是將長方體改為正方體,但卻溯源到觀察的本質——不同的位置觀察的樣子也可能相同。這樣的引導質疑,有助于學生有深度地質疑的形成:不同的位置,觀察到的物體到底相同還是不同呢?

三、“恍然大悟,明道理”——輕松釋疑

質疑是手段,釋疑才是最終目的。對于比較簡單的質疑,可以讓學生獨立思考解決;對于有點深度的,可以查閱資料,在小組內討論交流;而對于疑難的,則應該在老師的點撥下把問題分解為幾個小問題完成。如“站在哪個位置觀察?”“觀察到的是哪個面?”等幾個問題,應由學生自己或小組內解決,而“不同位置,觀察到的樣子是否相同?”則應該在老師的引導中有效釋疑。

學貴有疑,我們應該有置疑的態度,引導學生質疑,并在輕松的氛圍中釋疑。讓學生在質疑能力的形成中培養創造性思維,并使學生的數學素養與能力得到長足發展與進步。