進氣壓力傳感器模態分析與優化

同濟大學汽車學院 / 蔡俊敏

進氣壓力傳感器模態分析與優化

同濟大學汽車學院 / 蔡俊敏

本文介紹運用有限元法,模態分析降低結構失效風險,為進氣壓力傳感器的可靠性開發提供了可借鑒的思路。

進氣壓力傳感器、模態分析

1.殼體模態分析與優化

首先,通過CATIA V5建立分析模型。為避免出現畸形單元,提高網格劃分速率,節省計算時間,對模型做必要簡化[1]。如將芯片腔室內的電子零件,如IC芯片、PCB板等作為質量點施加在模型上。比較連接器的插針質量0.72 g與模型的總質量26.2g后,忽略其重量。將接插件的線束接頭重量等效為慣性質量10g。

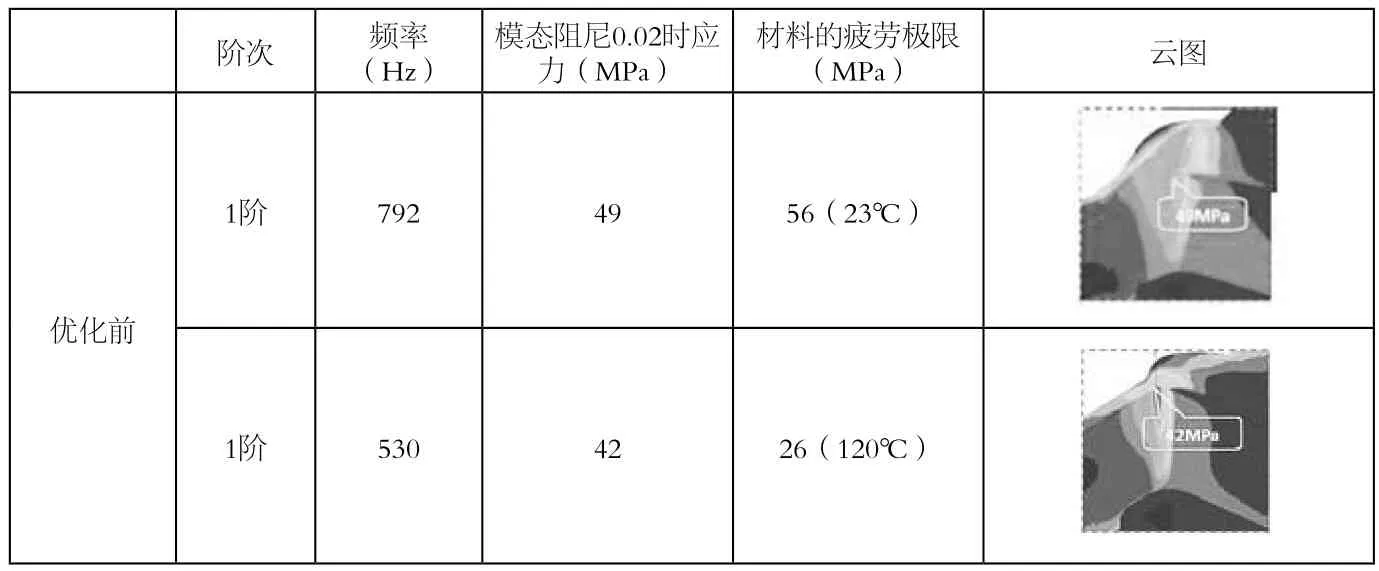

從模態分析的計算結果表1來看,進氣壓力傳感器的一階振型為傳感器接插件連接處發生z向上的局部彎曲,振幅較大,殼體與電氣接口的連接過渡角剛度較差,固有頻率在常溫23℃時為792Hz,在120℃時為530Hz。

由應力分布云圖可知,應力集中于殼體與電氣接口的連接過渡角,與實際疲勞斷裂位置一致。根據第四強度理論,當溫度120℃,選擇模態阻尼0.02時,其最大疲勞應力已經超過材料的疲勞極限,可能導致傳感器發生疲勞斷裂失效。因此需要對傳感器結構進行優化。

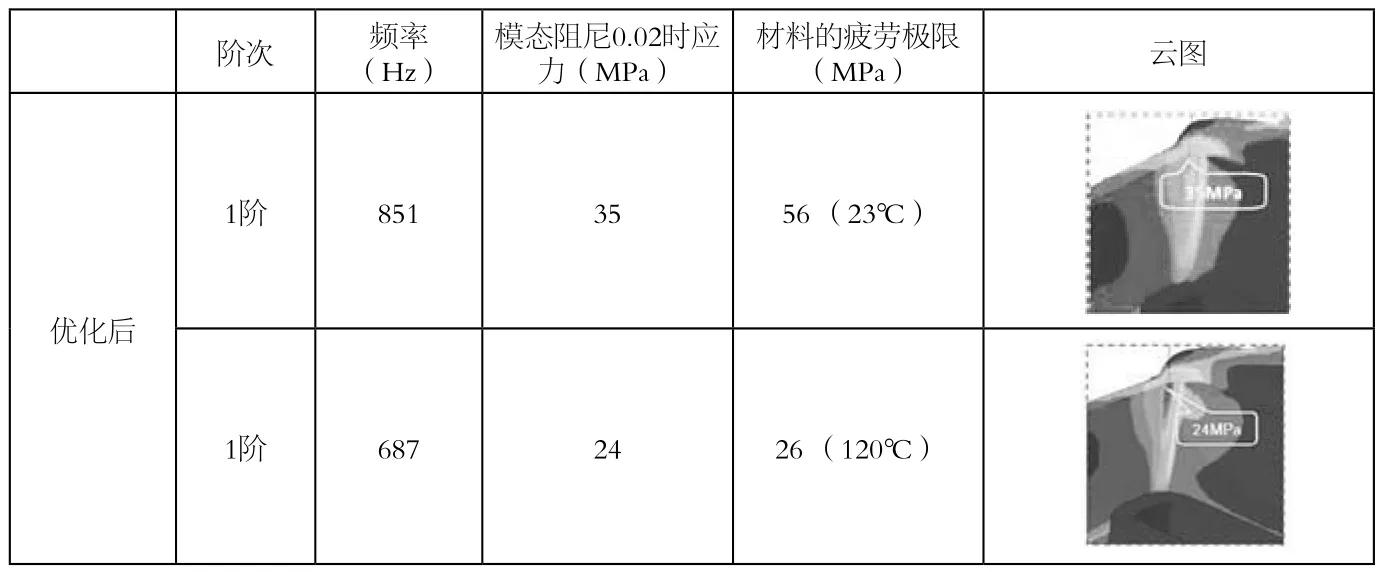

根據相關工程經驗與理論知識,通過在傳感器支架上增加加強筋,改變加強筋的數量(從3根變成4根),增加加強筋的厚度(從1.25mm變成1.5mm)。不僅可以提升支架的強度,也可以緩解支架局部應力值增加。

保持一階xyz方向的頻率響應輸入不變,再次進行結構模態分析,得到最大的應力幅值出現在z方向上,即模態振型仍然為系統的z向彎曲振動,且應力仍然不變。

如表2所示,雖然應力集中位置未發生改變,但是優化后其結構固有頻率得到提高,有效規避了正弦振動載荷譜的激振頻率,且與激振頻率沒有倍數關系,其局部應力值也小于材料的疲勞極限,局部位移形變也得到改善,提高了剛度。

表1 模態分析計算結果(優化前)

表2 模態分析計算結果(優化后)

2.總結

通過運用有限元方法及模態分析能夠有效考核其結構強度與剛度在不同溫度工作環境下抵抗外部激勵的能力,降低結構失效風險。

[1]石海星.硅橋式壓阻壓力傳感器溫度補償電路的設計[D].四川∶西南交通大學,2012.

This article describes apply modal analysis to reduce structural failure risk which can provide reference for the intake air pressure sensor reliability development.

∶ intake air pressure sensor,modal analysis