子粒莧栽培利用技術

耿 慧,王志鋒

(吉林省農業科學院 畜牧科學分院,吉林 公主嶺 136100)

子粒莧栽培利用技術

耿 慧,王志鋒

(吉林省農業科學院 畜牧科學分院,吉林 公主嶺 136100)

子粒莧又名千歲谷、西黏谷、西風谷等,為莧科1年生草本植物。全世界莧屬植物有50多種,既可飼用,又可食用,葉片和子實可以食用或加工成各種食品,但多數是將莖、葉、子實作為飼料,是一種營養價值高和生物產量高及適應區域廣的高產飼料作物。

1 植物學特征

子粒莧植株高大,株高250~350厘米,莖直立,有鈍棱,粗3~5厘米,無毛,或上面有微量柔毛。單葉,互生,倒卵形或卵狀橢圓形,全緣或波狀緣;葉柄長3~5厘米,無毛,無托葉。圓錐花序頂生,直立,圓柱形,長60~70厘米,由多數穗狀花序組成,花簇在花序上排列整齊密集;苞片和小苞片卵狀鉆形,長4~5毫米,為花被片長的2倍,背部中脈隆起,成長凸尖;花被片矩圓形,長2~2.5毫米,頂端銳尖或漸尖,綠色或紫紅色,有一深色中脈,柱頭2~3。開裂性的周裂蒴果,長3~4毫米,種子近球形,直徑1毫米,白色,金黃色或黑色,其中黑色者有光澤。

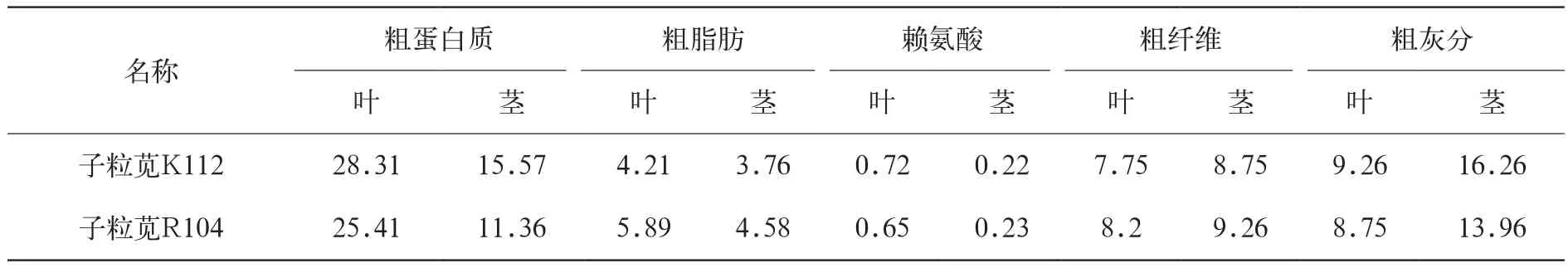

表1 子粒莧整株的營養成分表(占干物質%)

2 生物學特性

子粒莧圓錐根系,主根不發達,側根發達,根系龐大,多集中在10~30厘米土層中、株高、莖粗、葉片大、分支多、再生力強,生物量大,莖葉生長繁茂。子粒莧是C4植物,對光的利用率高,由于光合作用強,生物產量大,干物質積累多,

子粒莧分支和再生力強,適于多次刈割,刈割后腋芽萌發出二茬莧,迅速生長并再次開花結實。同一屬內各個種可以任意雜交或本品種自交,均表現不出自交衰退或雜交優勢現象。種子小,繁殖系數高,每株可結籽10萬多粒,千粒重0.6~0.9克。

子粒莧是一種喜溫作物,適應性廣泛,從熱帶、亞熱帶、溫帶、寒溫帶皆可種植。耐旱、耐鹽堿、耐瘠薄。是半干旱半濕潤地區理想的旱作糧飼兼用作物。在土壤含鹽量0.1%~0.23%的鹽荒地上能生長良好。在pH值8.5~9.3的草甸堿化土壤上生長正常。在貧瘠的風沙土上(有機質0.36%、全氮0.028%、五氧化二磷0.05%)子粒莧鮮莖葉達20萬公斤/公頃。子實產量5295公斤/公頃。

3 飼用價值

子粒莧是一種糧、飼、菜和觀賞兼備的多功能作物,又是營養價值很高的高產作物,子粒莧的營養成分見表1。

4 栽培技術

子粒莧生育期105~135天。播種方式可先育苗,后移栽,也可直播。播種期應在地溫16攝氏度以上,才能出苗,東北地區宜5月上中旬。在干旱地區也可夏播,即6~7月份雨季播種。

4.1 播種

子粒莧種子特別細小,千粒重僅0.6~0.9克,且為雙子葉植物,拱土能力較弱,所以必須精細整地。子粒莧植株高大,根系發達,必須有深厚的土層,才能防止倒伏。因此要選擇土層在20厘米以上,肥力較高,有機質含量豐富的地塊,秋翻結合施底肥(農家肥30~40噸/公頃),耙碎土塊,拖平地面,以便保蓄土壤水分。播種前先行滅草,可用輕型圓盤型耙滅草。播種期應根據地溫和土壤墑情而定。在東北地區應在5月上中旬,耕層土壤含水率在15%左右時,方可播種。絕對不可“干播等雨”。播種時用中耕機或小型鏟蹚機開溝(3~4厘米深),行距60厘米。施種肥150~200公斤/公頃。每公頃播種量應控制在750~1000克。撒種后,人工踩格子,務必踩嚴踩實,覆土厚度不能超過1厘米。

4.2 田間管理

直播地塊在苗高8厘米左右時,及時間苗定苗,株距10~15厘米。苗期中耕除草2~3次。在有灌溉設施的地方,適時噴灌或溝灌,可使其迅速生長,提高產量。在株高100~150厘米時,適時蹚壟培土。在鏟后蹚壟前,追施尿素300公斤/公頃,可大大提高產量。種子田可打旁側枝芽,使主穗發育良好。生育期如發生蟲害(角椿象、紅蜘蛛),可施用化學殺蟲劑。

5 利用技術

5.1 青飼利用

青飼料利用時,當株高100厘米左右時,可收割第一茬,留茬30~40厘米,使其從葉腋間發出側枝,有利再生,千萬不能齊地面收割。根據水肥條件,1年可收割2~3茬。

5.2 青貯利用

當子實成熟后,適時將果穗割下,齊地面收割,在田間晾曬1~2天,使莖葉含水量降低到70%左右時,鍘碎青貯飼喂牛羊。青貯開窖后,打漿飼喂豬禽。

5.3 干莖葉利用

收獲子實后的干莖葉及子實脫粒后的穎殼細屑,干燥后粉成草粉,混拌精飼料,飼喂豬禽。

5.4 子實利用

子粒莧的子實營養價值高,不僅可作精飼料,飼喂畜禽,而且可以作為食品,加工成面包、餅干、糕點及糖果。莧粒粉、小麥粉和玉米粉三者混合食用時,其營養成分與聯合國糧農組織及世界衛生組織所推薦的人類最佳營養成分相吻合。子實中含脂肪高達10%以上,是玉米的3倍,也是提取植物油的良好資源。