基于委托-代理理論的綠色施工激勵機制研究

徐家越

西安建筑科技大學

基于委托-代理理論的綠色施工激勵機制研究

徐家越

西安建筑科技大學

以綠色施工激勵機制為研究對象,運用委托-代理理論基本原理,分析了綠色施工管理過程中政府與施工企業間的利益關系,側重分析了作為委托人的政府與作為代理人的施工企業在是否實施綠色施工問題上的理性水平差異,以及由此決定的雙方在行為選擇上的不同。本文通過構建委托-代理模型,政府可以相應改變對綠色施工企業的激勵機制,不僅可以使得施工企業的努力水平發生變化,還能使得兩者的信息不對稱格局發生改變,同時達到帕累托最優,即在最大程度上調動施工企業實施綠色施工的積極性。

綠色施工;委托-代理;激勵機制

1 引言

建筑業作為國民經濟的支柱產業,近年來發展迅猛,隨即帶來的資源、環境問題也日益突出。面對日益惡化的資源、環境問題,可持續發展的理念備受關注。綠色施工作為可持續發展戰略在工程施工中應用的主要體現,被廣大研究學者高度關注。我國目前對綠色施工的研究主要集中于技術層面,如郭寧、王東鋒等研究在西安三星項目中運用各種綠色施工技術實現“四節一環保”的綠色施工管理目標,使得經濟效益、社會效益、環境效益顯著增長[1]。少量學者就綠色施工的評價和方法進行了初步研究,如邵必林、楊敏敏等針對綠色施工評價指標的模糊性和不相容性等特點,利用模糊物元理論,構建了綠色施工評價模型[2]。也有學者就綠色施工中各參與方的職能進行了研究。但是針對我國施工企業實施綠色施工的激勵機制的研究卻并不多見。本文以政府和建筑施工企業為綠色施工的主要參與方,運用委托-代理理論的基本原理,分析兩者利益關系,構建信息不對稱情況下的政府-建筑施工企業最優激勵合同,即如何制定相應的激勵機制來最大程度的調動施工企業實施綠色施工的積極性,實現雙贏的目標。

2 委托-代理理論相關概述

2.1 委托-代理理論建立基礎

委托-代理理論最早是由密西爾·詹森(Micheal Jensen)和威廉姆·麥克林(Willam.H.Meekling)在1976年發表的論文《企業理論:管理行為、代理成本及其所有權結構》中首次提出的[3]。委托-代理理論是以非對稱信息博弈論為基礎的。

2.2 委托-代理理論的主要觀點

在委托-代理的關系當中,委托人和代理人根據自身的需求不同,兩者的效益函數也不相同,這必然導致兩者的利益沖突。委托人如果不制定相應的制度來控制代理人的行為選擇,其利益必然將受到損害。

2.3 綠色施工發展過程中委托-代理關系分析

在綠色施工過程中,政府和建筑施工企業的委托代理關系可以表述為:

政府作為(激勵主體)制定綠色施工產業政策,想使建筑施工企業(代理人)按照其利益最大化的選擇而采取行動,但其卻不能直接觀測到建筑施工企業是否選擇了綠色施工,也不能觀測建筑施工企業綠色施工的努力程度,能觀測到的只是另一些變量,這些變量由建筑施工企業(代理人)的行動和其他外生的隨機因素共同決定,因而政府(委托人)和建筑施工企業(代理人)存在嚴重的信息不對稱,政府的問題是如何根據這些觀測到的信息來獎懲建筑施工企業,以激勵施工企業選擇綠色施工。

3“委托-代理”模型構建

3.1 模型約束條件

委托人在設計激勵合同時,面臨著來自代理人的兩個約束:

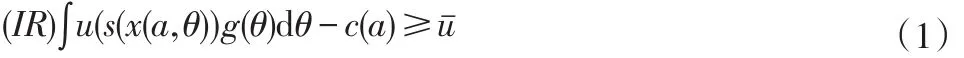

(1)參與約束:又稱個人理性約束,即企業按照政府所希望的努力程度實施綠色施工時獲得的收益不小于沒有綠色施工時而獲得的收益[4]。即:

(2)激勵相容約束:給定委托人(政府)不能觀測到代理人(建筑施工企業)的行動a和自然狀態θ,在任何激勵合同下,代理人(建筑施工企業)總是選擇使自己的期望效用最大化的行動a[4]。即:

3.2 模型基本假設

模型的構建需以下列三個假設條件為基礎:

假設一:建筑施工企業的綠色施工產生的綜合效益具有不確定性,與其努力程度和外生的隨機變量有關。

假設二:政府是風險中性的,建筑施工企業是風險規避的。企業的努力成本代表成本系數,b越大,同樣的努力a帶來的負效用越大。

假設三:a為一維努力變量,a=kx,即建筑施工企業綠色施工的綜合效益與其努力程度正相關,),施工企業的施工結果可設為π=kx+θ,k為施工企業的綠色施工努力程度,θ是服從均值為0、方差為σ2的正態分布的隨機變量,代表外生的不確定性因素,即θ~N(0,σ2)。

3.3 委托-代理理論模型化方法

委托-代理理論的模型化方法主要有三種:一種是由威爾遜(Wilson,1969),斯賓塞,澤克豪森(Spence and Zeckhauser,1971)和羅斯(Ross,1973)最初使用的“狀態空間模型化方法”。一種是由莫里斯(Mirrlees,1974,1976)最初使用,霍姆斯特姆(Holmstrom,1979)進一步發展的“分布函數的參數化方法”,這種方法可以說已成為標準化方法。另一種模型化方法是“一般分布方法”(gen?eral distribution formulation)。本文重點研究“分布函數的參數化方法”。

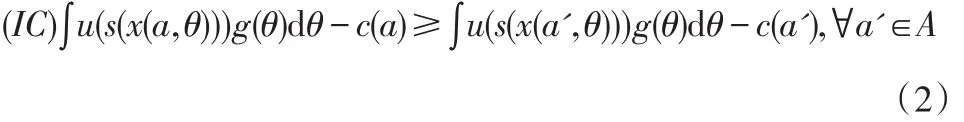

委托人的問題可表述為:

4 信息不對稱情況下政府-企業最優激勵合同

當政府與建筑施工企業在綠色施工過程中存在信息不對稱情況時,即政府不能觀測到建筑施工企業的行為選擇a和外生變量θ,只能觀測到建筑施工企業的綠色施工效益π,此時,政府不可能使用強制合同來迫使建筑施工企業進行綠色施工,而只能通過激勵合同s(π)來誘使企業選擇其希望的行動,政府的問題就是選擇滿足企業參與約束和激勵相容約束的激勵合同s(π)以最大化自己的期望效益函數。

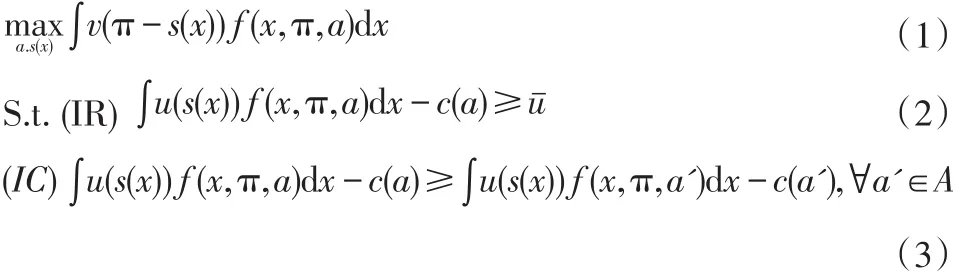

假設建筑施工企業的努力程度a有兩個可能的值,L和H,L表示“偷懶”,即努力程度不高,H表示“勤奮工作”,即努力程度高。如果建筑施工企業積極實施綠色施工,則π的分布函數和分布密度分別為FH(π)和 fH(π),反之分布函數和分布密度為FL(π)和 fL(π)。假定π的取值區間為[-π,πˉ],FH(π)≤ FL(π),即建筑施工企業積極實施綠色施工時綜合效益高的概率大于不積極綠色施工時效益高的概率。

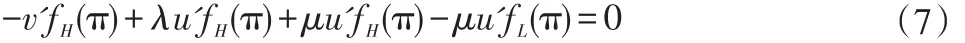

假定C(H)>C(L),即積極綠色施工時的成本高于不積極時的成本,如果政府只想選擇a=L,可以簡單的規定來實現,此時,偷懶是企業的最優選擇。如果政府希望企業選擇a=H,建筑施工企業的激勵相容約束意味著為了使企業有足夠的積極性去實施綠色施工,政府必須放棄帕累托最優風險分擔合同。政府的問題是選擇激勵合同解下列最優化問題:令λ和μ分別為參與約束和激勵相容約束的拉格朗日乘數,則上述最優化問題的一階條件為:

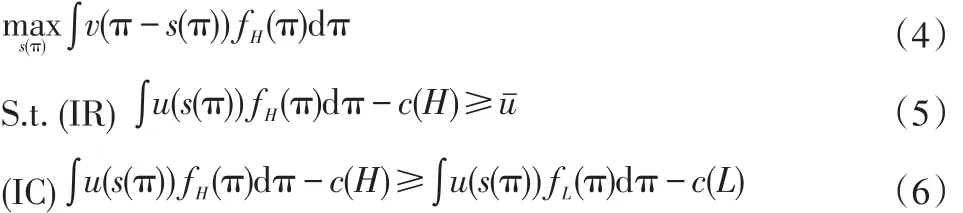

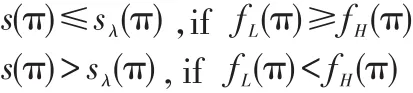

我們用 sλ(π)表示最優風險分擔合同,s(π)表示激勵合同,則:

即政府并不能從觀測到的π中推斷出任何東西,因為在達到均衡時,政府能準確的知道建筑施工企業是否選擇了努力實施綠色施工,政府可以從觀測到的綜合效益推斷企業選擇了L還是H,進而對施工企業實行獎勵或懲罰,如果政府推斷企業選擇L的可能性較大,則采取措施懲罰施工企業,如加大稅收力度等。反之,如果政府推斷施工企業選擇H的可能性較大,將會采取相應的獎勵機制去獎勵施工企業。

5 結語

本文運用委托-代理理論,以政府和建筑施工企業為綠色施工的兩個主要參與方,分析兩者利益關系,構建信息不對稱情況下的政府-建筑施工企業最優激勵合同,即如何制定相應的激勵機制來最大程度的調動施工企業實施綠色施工的積極性,實現雙贏的目標,具有一定程度的理論和現實意義,但無論是從研究的廣度還是深度,都需改進并進行進一步研究。

[1]郭寧,王東鋒等.西安三星項目綠色施工技術[J].施工技術,2015,44(10):39~44.

[2]邵必林,楊敏敏等.基于模糊物元的綠色施工評價方法研究[J].建筑經濟,2014(3):97~100.

[3]郭本海,黃良義等.基于“政府-企業”間委托代理關系的節能激勵機制[J].中國人口.資源與環境,2013,23(8):160~164.

[4]張維迎.博弈論與信息經濟學[M].上海:上海人民出版社,2004.