基層協商民主中的公眾話語權

——基于扎根理論對成都J鎮近年協商議題的分析

朱鳳霞

(四川大學 公共管理學院、四川省委省直黨校,四川 成都 610000)

基層協商民主中的公眾話語權

——基于扎根理論對成都J鎮近年協商議題的分析

朱鳳霞

(四川大學 公共管理學院、四川省委省直黨校,四川 成都 610000)

在基層協商民主中,協商議題的發起關系到公眾在協商中的話語權。通過對成都市J鎮2013—2016年的鄉鎮層面的社會協商對話議題進行扎根理論分析,構建了“協商對話議題公眾聚焦模型”,發現在該鎮級層面的社會協商對話中公眾聚焦的議題,均是圍繞本轄區內的公共利益提出的,議題主要與轄區內的經濟收入、居住環境、社會保障、文化生活等息息相關。而這些聚焦的協商議題能否成為協商對話會討論的問題,還取決于政府的關注程度、問題解決的迫切程度及解決的難易程度等。

基層協商民主;協商過程;協商議題;公眾話語權;扎根理論

2012年黨的十八大報告首次明確提出“社會主義協商民主”“社會主義協商民主制度”的概念,2017年黨的十九大再次強調要“發揮社會主義協商民主重要作用”,“要推動協商民主廣泛、多層、制度化發展”。在中國,協商民主早已不只是一個理論命題,而已成為一個實踐課題。在頂層設計高屋建瓴的指引下,近年我國協商實踐不斷發展,逐漸從政治領域向社會領域、基層自治領域拓展。尤其是協商民主在基層社會尋找到廣闊的發展空間,基層協商民主的實踐不斷發展,探索出多種形式的協商治理路徑,充分展現了基層社會的創新能力和政治智慧,對于構建我國程序合理、環節完整的社會主義協商民主制度體系具有重要價值。

成都彭州市(縣級市)開創性地提出了社會協商對話模式,構建了縣、鎮、村(社區)三級聯動的社會協商機制——市縣級層面成立領導小組;鄉鎮(街道)層面建立鄉鎮(街道)社會協商會;村(社區)層面借助村民(社區)議事會的平臺,開展基層協商。該模式是在彭州市委統戰部的積極推動下,形成《中共彭州市委關于構建社會協商對話機制的意見》(試行),之后在彭州市的三個鄉鎮和一個街道開展試點工作,繼而在彭州市的其他鄉鎮也全面推廣的“社會協商對話”。以村民議事會等為載體的村民自治在全國的實踐和探索已經有30多年的時間,但在鄉鎮層面開展協商對話,彭州、溫嶺等地可以說是走在全國前列。鄉鎮是一級政府,鄉鎮層面的社會協商對話,實際上是將公眾與政府置于一個同等的對話平臺,公眾獲得了與政府平等對話的機會。這也是協商民主理論在實踐中的具體運用。協商民主是以平等對話溝通為基礎的。“對話與協商的結合能夠促進相互理解并將個人與公共問題聯系起來。人們利用這種協商對話建立關系,解決公共問題,以及處理政策議題。”①

但是現實中需要政府解決的公共問題很多,而鄉鎮級層面的社會協商對話會每年僅召開兩次,能在會上協商的議題非常有限。那么究竟哪些問題能成為與政府對話的協商議題從而成為政府的決策問題?議題由誰來發起?公眾最關心什么樣的議題?對基層協商民主中議題的研究關系到基層協商民主中的公眾話語權能否實現,關系到公眾實際享有怎樣的民主權利問題。

一、基層協商民主中議題的發起與公眾話語權

話語權從來都是民主政治不可或缺的組成部分。法國哲學家、思想家米歇爾·福柯(Michel Foucault)在《話語的秩序》一書中首先提出“話語即權力”②,認為話語和權力是密不可分的。斯瓦皮克(Spovak)在她的《弱勢者有話語權嗎?》一文中指出,“強勢群體享有充分的話語權,而弱勢群體很少或基本沒有話語權”③。何謂話語權?話語權,指的是說話權,即控制輿論的權力。在當代社會思潮中,話語權指影響社會發展方向的能力。本文中基層協商民主中的公眾話語權,是指公眾在與政府的協商對話中,通過發起議題并平等參與協商、表達意見、維護自身權益、參與社會治理的權利。

社會成員話語權分布是否平衡直接影響到社會的公平與穩定。現代社會中,任何一個成員或群體,要維護自身的利益必須擁有一定的話語權。通常,弱勢群體擁有較少的話語權,不能充分表達自己的社會權利,因而在占有主導地位的話語體系中難以發聲,這也是造成他們弱勢的一個主要原因。公眾如何介入公共領域,以及如何在公共領域內逐漸發展壯大,擁有平等的話語權,這已經成為社會民主化進程中必須解決的問題,也是公共治理實現善治的關鍵。

社會協商對話會,為公眾與政府搭建了一個對話的平臺,為公眾話語權的實現提供了場所和空間,這是基層政府用制度化的手段,推動話語權結構的合法性重塑。在這個平臺中,協商議題決定了協商對話活動中協商論辯的基本指向和范圍,是基層協商民主中的民意訴求,并且也關系到公眾在社會協商對話中的話語權的實現。協商民主理論正是以公民交往權力為基點,以公民話語權為核心,以平等對話交流為途徑,將公民的民主權力從投票權擴展為話語權。話語權是表達訴求、協商討論、批判反駁的平等交往權利。哈貝馬斯指出,民眾充分參與公共管理需要話語機會的均等④。安東尼·吉登斯也曾說:“不同群體以話語方式,形成表達其利益的政策或方案的能力,在現代國家管理中至關重要。”⑤

議題設置中的話語權,應該包話兩個方面:一是對議題的發言權,二是對議題的發起權⑥。社會協商對話,毫無疑問,公眾應擁有發言權,對既定議題進行討論、提出看法、意見,最終達成共識,這是公眾在社會協商對話中的基本話語權。但是在基層協商民主中,公眾的話語權不應僅僅表現為發表意見的權利,而且還要表現為議題的發起權,即對議題發起協商的權利。如果協商議題的發起權缺失,不管公眾認為需要進行協商和決策的問題如何重要和迫切,該問題也無法成為協商議題從而進入政府的決策過程。不經公眾發起的協商議題,也就很難表達民眾的訴求,容易背離民意。博曼(James Bohman)認為:“公民具有發起協商的能力,這種活動不僅需要對源自獨立權威的動議做出反應的能力,而且還需要確定某種議程內容,以及因此確保自由以免受他人支配的能力”,“這種能力標志著公民與奴隸、具有特殊的政治權利及其缺失之間的特殊的民主差異”⑦。因此,“對給定議題表達意愿的發言權只能是一種弱民主權利,而議題形成中公眾具有的議題發起權,則是一種強民主權利⑧。”

二、文獻述評

21世紀初,國內學界對“協商政治”“協商民主”開始關注。2012年黨的十八大報告首次明確提出“社會主義協商民主”“社會主義協商民主制度”的概念,十八大后學界更是掀起了協商民主研究的巨大熱潮。近年,對基層協商民主的研究也日益增多。學者們從基層協商民主的特點、制度實踐與挑戰、協商民主的形式、協商民主與選舉民主的關系、基層協商民主的地方實踐等角度進行了研究,但深入探究協商議題尤其是基層協商民主的協商議題的研究卻寥寥無幾。

在有限的幾篇涉及協商議題的研究中,有的學者從宏觀視角對行政決策聽證議題形成中的公民話語權保障進行了分析⑨。有的學者探討了基層網絡協商民主的研究議題,認為關系到基層的地方公共利益的事務和本基層單位全體成員利益的事務可以作為協商議題;但“全局性議題”依法應由行政機關、立法機關、司法程序決定的議題不應在討論之列⑩。還有的學者探討了輿情對協商議題形成的影響方式,認為輿情對協商議題形成有四種影響方式——“咨詢型”“參與型”“創制型”“被排斥型”?。

在知網上發表的研究成果中,沒有一項是從微觀視角分析協商議題的。這一方面說明協商議題不易搜集,另一方面也說明了基層協商議題的研究比較薄弱,國內對基層協商民主的研究,大都跳過了議題提出這一階段。

三、研究方法和數據來源

中國的政府管理中存在職責同構的特點,即地方各個層級的政府在縱向間職能、職責和機構設置上都與中央保持高度統一、一致。因而,各鄉鎮政府在職能、職責和機構設置上都大同小異。在這樣的行政管理體制下,分析一個鄉鎮連續幾年來的基層協商民主議題,了解基層民眾最關心最想解決什么問題,無疑具有“解剖麻雀”的意義,可以管中窺豹,了解公眾在基層協商民主中的話語權。

本文的研究數據為成都彭州市J鎮2013年實行鄉鎮層面的社會協商對話以來,搜集到的2013—2016年公眾提出的所有社會協商議題共140條。相關文件規定,鎮級層面的社會協商對話會每年須組織兩次,2013、2014年鎮級層面的社會協商對話會每年組織了兩次,2015年因故只組織了一次,2016年組織了一次。本項研究屬于探索性研究,更適宜采用質性研究方法。因而在研究方法上本文嘗試著將扎根理論的質性研究方法運用于協商議題分析。

扎根理論是格拉澤和施特勞斯于1967年在《扎根理論的發現》(The Discovery of Grounded Theory)一書中提出的,主要以訪談問卷等方式進行信息搜索,并通過一套完整的信息編碼處理形成一套對某個問題獨特的見解并進行理論重構的過程,是質化研究方法的一種。扎根理論在發展過程中,產生了三個代表性版本,即格拉澤和施特勞斯的經典主義版本、施特勞斯和科爾賓的實用主義版本以及卡麥茲的建構主義版本。本研究的編碼主要借鑒了實用主義的三步編碼方法。施特勞斯與科爾賓(Stauss&Corbin)提出扎根理論的研究需要進行三個級別的編碼,分別是開放式編碼(open coding)、軸心編碼(axial coding)和選擇性編碼(selective coding)。本研究通過將搜集到的公眾協商議題進行開放式編碼、軸心編碼和選擇性編碼三個步驟,對議題進行類屬化,從而構建出協商對話議題公眾聚焦模型和協商對話議題形成過程模型,并對模型進行理論闡釋,得出研究結論。

本研究主要是對2013—2015年的公眾議題進行分析,2016年的議題用作飽和檢驗。分析之初首先對搜集到的140條公眾議題分別賦予相應的代碼。代碼采用“年份-次別-本次協商對話會議題編號”的方式,如代碼為“2013-01-02”的議題,指2013年第一次協商對話會收集的編號為02的議題。賦予每個議題代碼后再對這些議題進行三步編碼,分析過程中采用連續反復比較和歸并的思路,并在過程中標注備忘錄,不斷提煉和修正范疇,直至達到飽和狀態。

四、范疇提煉和模型建構

(一)開放式編碼

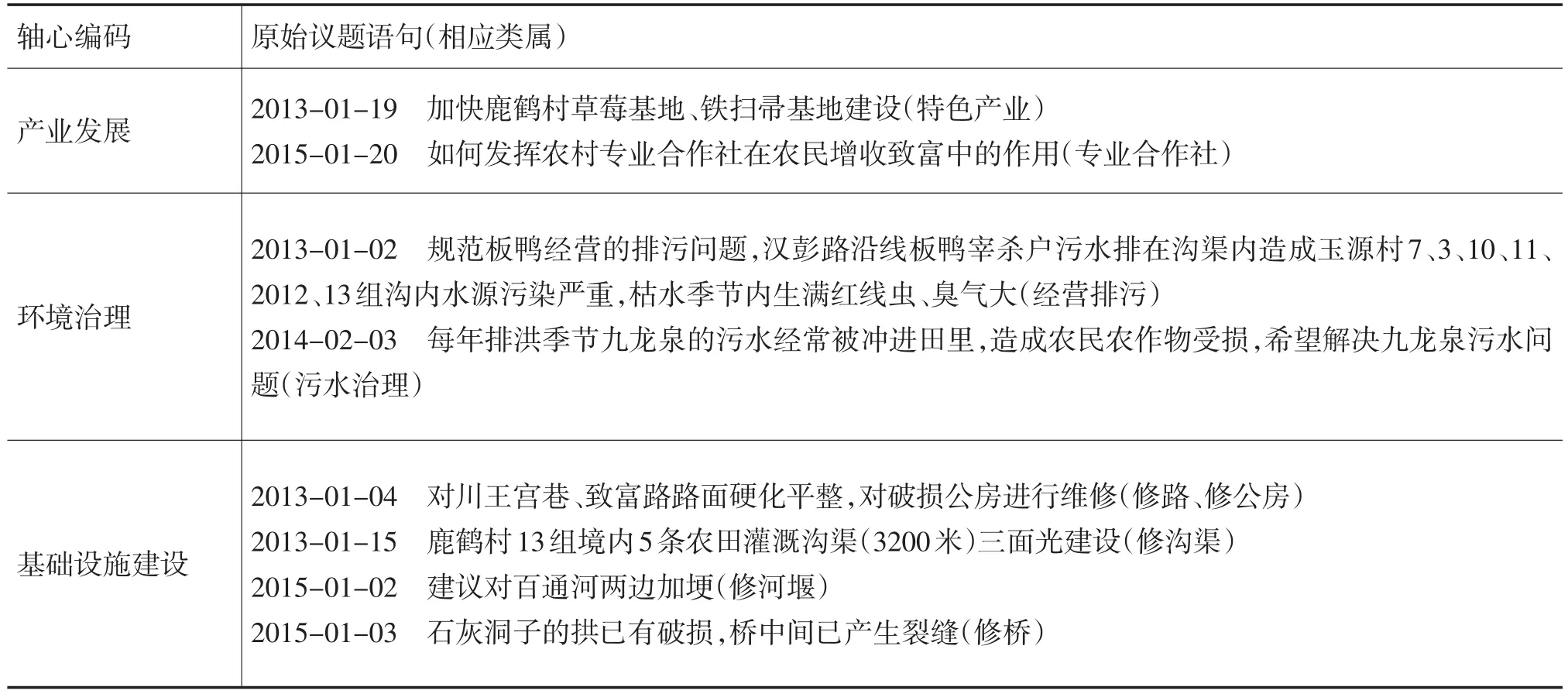

開放式編碼是對原始資料所記錄的任何可以編碼的句子或片段給予概念化標簽,實現將資料概念化。開放式編碼是一個將資料打散、賦予概念,然后再以新的方式重新組合的過程。編碼時,我們對原始資料逐字逐句分析以進行初始概念化。為了減少研究者個人的偏見,我們將收集到的原始議題作為標簽以從中發掘初始概念。一共收集到2013—2015年共124條原始議題語句及相應的若干個初始概念。由于每個議題基本就是一項主張,因此在這些初始概念的基礎上,對每個議題形成相應的1—2個類屬,即形成經營監管、特色產業、龍頭產業、產業發展、產業提升、專業合作社、經營排污、環境保護、污染治理、環境治理、環衛意識、污水治理、修路、修溝渠、修公廁、基礎設施維護、修橋、修河堤、舊城改造、城鎮規劃等類屬。如表1所示。由于篇幅所限,表中只列出了部分內容。

表1 開放式編碼及類屬形成(部分內容)

(二)軸心編碼

軸心編碼的主要任務是發展和建立概念類屬之間的各種聯系,以表現資料中各個部分之間有機關聯。隨著分析的不斷深入,各項議題之間有了各種各樣的聯系,即各個類屬之間的關系變得越來越清晰。通過不斷比對、挖掘類屬之間的邏輯關系,并且依據這種關系,對各個類屬進行聯結、合并,以形成相應的主范疇。如將特色產業、專業合作社等類屬合并后形成的主范疇為產業發展;將經營排污、污水治理等類屬合并后形成的主范疇為環境治理;將修路、修公房、修溝渠、修河堰、修橋等類屬合并后形成的主范疇為基礎設施建設;將舊城改造、城鎮規劃等類屬合并后形成的主范疇為城鎮規劃改造;將基層警務、社會監控、治安管理等類屬合并后形成的主范疇為治安管理;將紅綠燈、交通擁堵、道路設施等類屬合并后形成的主范疇為交通出行等。對各類屬聯結、合并后共形成了17個主范疇,分別是:產業發展、環境治理、基礎設施建設、城鎮規劃改造、城市管理、就業保障、村級財務監管、新農村建設、農集小區管理建設、治安管理、教育培訓、集體土地流轉、衛生醫療、交通出行、鎮村利益協調、養老服務、生活用水。原始議題語句形成相應類屬及軸心編碼的形成過程如表2所示。由于篇幅所限,表中只列出了部分內容。在本研究中,軸心編碼的過程也相當于為公眾所提出的議題進行了一個歸類,經統計,關于基礎設施建設的議題最多,占28.2%;關于環境治理的議題次之,占12.1%;關于產業發展的議題占10.5%;關于城鎮規劃改造和交通出行的議題均占8.9%;關于集體土地流轉的議題占6.5%;關于農集小區管理建設的議題占5.7%;關于城市管理的議題占4%;關于新農村建設和教育培訓的議題均占3.2%;其他方面的議題占比較小。

表2 軸心編碼過程(部分內容)

(三)選擇性編碼及模型建構

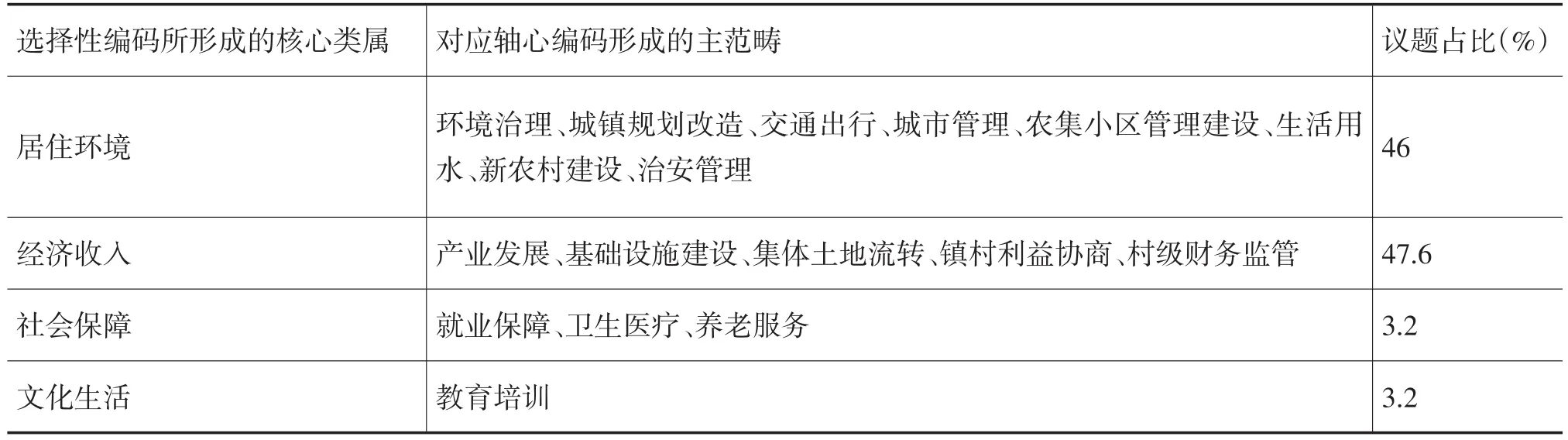

選擇性編碼是指選擇核心類屬,把它系統地與其他類屬予以聯系,驗證其間關系,并把概念化尚未發展完備的類屬補充整齊的過程。選擇性編碼是數據分析的最后一步,是在前兩步編碼的基礎上的理論化過程。本研究在選擇性編碼的過程中,通過對軸心編碼所形成的主范疇進一步整合,形成了居住環境、經濟收入、社會保障、文化生活等四個核心類屬,核心類屬形成及所占議題比例如表3所示。

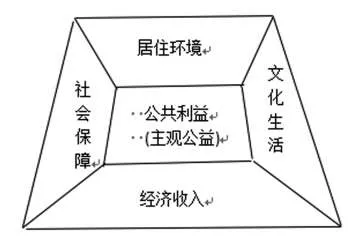

在這些核心類屬中,雖然沒有出現“公共利益”這一概念或類屬,但是本研究發現,不管是關于居住環境的議題,還是關于社會保障、經濟收入、文化生活的議題,都是圍繞著公共利益提出的。居住環境、社會保障、經濟收入、文化生活等四個核心類屬都通過“公共利益”聯結起來了。這也滿足協商民主的原則,即民主協商中,應堅持“公共利益的原則”,即所協商的事務,應是涉及公共利益,協商的結果,也應以滿足公共利益為原則。公共利益是一定社會條件下或特定范圍內不特定多數主體一致的利益。德國學者紐曼(F-J.Neumann)將公益分為客觀的公益和主觀的公益。客觀的公益是基于國家、社會所需要的重要之目的及目標,是指經正確認識的共同體利益,例如和平的社會秩序維護,人類尊嚴和名譽的維護,等等。而主觀的公益是基于文化關系,一個不確定之多數成員所涉及的利益?。有學者指出,在地方政府治理中,能有效協商的事務最好是涉及“主觀公益”,即涉及一定范圍內多數主體一致的利益?。而所有這些社會協商議題,幾乎都是關系到鎮轄區內的主觀公益的。

表3 選擇性編碼分析

基于以上分析以及選擇性編碼形成的核心類屬,本研究建構和發展出了一個協商對話議題公眾聚焦模型,如圖1所示。

圖1 協商對話議題公眾聚焦模型

(四)理論飽和度檢驗

本研究用作編碼分析的是2013—2015年度共三年的社會協商對話議題,而將2016年的社會協商對話議題用作理論飽和度檢驗。檢驗結果證明,各項范疇都已發展完善,對于影響社會協商對話議題公眾聚焦的四個主范疇(居住環境、社會保障、經濟收入、文化生活)均沒有發現新的范疇,主范疇內部也沒有發現新的初始概念。因此我們認為通過扎根理論得到的“協商對話議題公眾聚焦模型”在理論上達到了飽和。

五、模型闡釋及研究發現

(一)協商對話議題的公眾聚焦

如協商對話議題公眾聚焦模型所示,在成都市J鎮鎮級層面的社會協商對話中公眾聚焦的議題,均是圍繞本轄區內的公共利益(主觀公益)提出的,議題主要與轄區內的經濟收入、居住環境、社會保障、文化生活息息相關。其中,關于經濟收入的議題占47.6%,關于居住環境的議題占46%,關于社會保障和文化生活的議題各占3.2%。從議題比例來看,公眾對如何增加經濟收入關注較多,主要涉及產業發展、基礎設施建設、集體土地流轉、鎮村利益協商、村級財務監管等;對于與自身居住環境密切相關的議題也比較關注,主要涉及環境治理、城鎮規劃改造、交通出行、城市管理、農集小區管理建設、生活用水、新農村建設、治安管理等;對就業保障、衛生醫療、養老服務等社會保障問題開始有一定的關注;并且隨著物質生活條件大大改善,物質生活得到基本滿足后發展出一定的精神文化需求,要求開展主題教育活動、小區文化活動等。其中某些需求是隨著社會的發展應運而生的,如對養老服務的需求等。

這些公眾聚焦的議題中,有些議題比較實在,也比較好操作,易于解決。如基礎設施建設方面的議題都比較具體,修哪段路、哪里的溝渠、堰塘等,都比較明確;交通出行方面的議題也比較具體,哪里需要設置紅綠燈,哪個路段比較擁堵,有安全隱患,需要整改,都比較明確;鎮村利益協調、集體土地流轉、農集小區管理建設、環境治理、城市管理等的議題也比較具體。但關于產業發展、城鎮規劃改造、就業保障、新農村建設等方面的議題都比較抽象,實際上很多并不是具體議題。協商對話討論的議題,也稱作“動議”。按羅伯特議事規則,動議必須是具體的、明確的、可操作的建議?。否則這樣的議題在協商對話會上也很難達成共識。這表明了群眾有發展產業、促進經濟發展、促進就業、建設新農村和建設新型城鎮的良好愿望,但卻不知道從何做起,他們還是寄希望于政府能拿出具體方案,達到他們心中的愿景,這就給鄉鎮領導一定的壓力和動力。

還有一些議題是反復提出來的,這表明有些問題成為頑疾,始終沒有得到解決。如2013-02-15和2014-01-01議題都提到“9號渠”污染嚴重急需整治的問題;2013-02-17、2014-01-08和2014-02-24議題都提到民宜牧場經營不善、多年未交租金、污染嚴重,群眾意見大,要求中止租賃合同的問題。

(二)議題的公眾聚焦與話語權的實現

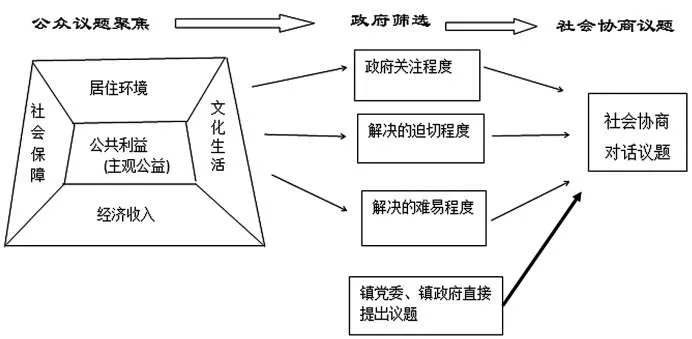

公眾聚焦的協商議題未必會成為政府的決策問題。公眾將聚焦和關注的協商對話議題表達和收集起來,只是實現了議題發起權的第一步。這些聚焦的協商議題能否成為協商對話會討論的問題,還需要看其是否與政府部門的關切相一致。

筆者所調研的成都J鎮鄉鎮層面的協商對話議題收集的程序如下:由村民代表、村民議事會成員深入群眾收集議題,形成文字交鎮社會協商對話會進行匯總,然后由鎮協商對話會及議題審查小組對上報議題分類審查后確定2—3個本次協商對話會的議題。鎮黨委、鎮政府認為涉及村、鎮重大利益的問題,也可以直接交社會協商對話會議商議。

鎮協商對話會及議題審查小組如何審查及決定協商對話會的議題,相關文件上并沒有明確的說法。筆者認為,代表政府部門的議題審查小組能否讓公眾聚焦的議題成為協商討論的議題主要是基于以下方面的考慮,即政府的關注程度,解決的迫切程度及解決的難易程度等。如果公眾聚焦的社會問題恰巧是關系黨委、政府本段時間的中心工作,關系到經濟社會發展的大局,關系到大多數人的利益;如果有些問題的解決迫在眉睫,如不解決可能引發社會不安定因素,引起社會矛盾甚至群體性事件,則這類公眾聚焦議題成為社會協商對話會的議題以及政府的決策問題的可能性就比較大。在自上而下的考核體制下,為了完成考核指標,本級政府對不同的事務進行甄別,進行選擇性的協商也是可能的。由公眾近年反復提出的議題來看,或可推測一些關系利益相關人不多、操作起來難度較大的議題或許就不太容易成為協商對話的議題。協商對話議題形成的過程模型如圖2所示。

圖2 社會協商對話議題形成過程模型

民主不可能是現代社會唯一的組織原則,要把所有的社會事務都納入民主和協商的范圍,既不可行,也不可欲。不可否認,有些議題并不適合采取協商民主的方式,如這些議題或者與大多數人關系不大,或者涉密,或者爭議不大,或者不具備實施條件。但有些議題與公眾具有密切關系,甚至有巨大的爭議性,如果決策者無視公眾的話語權,采用傳統的精英獨斷治理模式,回避與公眾協商互動,可能會埋下無窮的后患。尤其是對于城市規劃中的“鄰避設施項目”,協商民主恰能彌合價值理性和工具理性、公共利益和個人利益之間的鴻溝,避免引發社會沖突和群體性事件。

注釋:

①[美]瑪莎·麥科伊、帕特里克·斯卡利:《協商對話擴展公民參與:民主需要何種對話?》,陳家剛:《協商民主》,上海三聯書店2004年版,第104頁。

②[法]米歇爾·福柯:《規訓與懲罰》,劉北成、楊運嬰譯,三聯書店1999年版,第28頁。

③Spvak,G.C.“Can the Subaltern Speak?”,in williams,P.&Chrisman,L.,colonial Discourse and Post-ColonialTheory:A Reader,Pretice Hall:person Education Limited,1993.

④[德]哈貝馬斯:《包容他者》,上海人民出版社2002年版,第47頁。

⑤[英]安東尼·吉登斯:《民族—國家與暴力》,三聯書店1998年版,第225頁。

⑥⑧⑨薛冰、岳成浩:《行政決策聽證議題形成中的公民話語權保障——基于協商民主理論的視角》,《西北大學學報》(哲社版)2013年第5期,第153—159頁。

⑦J.博曼:《公共協商:多元主義、復雜性與民主》,黃相懷譯,中央編譯出版社2006年版,第4頁。

⑩陳松林、董潔:《基層協商民主實現路徑初探——以基層網絡協商民主為視角》,《江蘇社會主義學院學報》2016年第3期,第30—36頁。

?于家琦:《輿情視角下協商議題形成的方式和條件》,《中共浙江省委黨校學報》2016年第5期,第47—53頁。

?陳新民:《德國公法學基礎理論(上)》,山東人民出版社2001年版,第185頁。

?朱鳳霞、陳昌文:《地方政府治理中的協商民主:治理邏輯與現實可能》,《科學社會主義》2016年第6頁,第77—82頁。

?寇延丁、袁天鵬:《可操作的民主——羅伯特議事規則下鄉全紀錄》,浙江大學出版社2012年版,第122頁。

編輯 王秀芳

Public Right of Discourse in Grassroots Consultative Democracy——An Analysis of the Negotiation Issue in J Town,Chengdu in Recent Years Based on Root Theory

Zhu Fengxia

In consultative democracy at the grassroots level,the launch of consultation issues is related to the public’s voice in consultation.Based on the analysis of the social consultative dialogue on the township level from 2013 to 2016 in Chengdu,the present paper constructs the public focus model of the consultative dialogue.It is also noticed that the issues of public focus in social consultative dialogue at the town level are based on the public interests of the district.All these issues are related to the economic income,living environment,social security,and cultural life in this district.Whether these focus-focused negotiations can be discussed in the negotiations will also depend on the degree of attention of the government,the urgency of the solution and the degree of difficulty in solving it.

Grassroots Consultative Democracy;Consultation Process;Consultation Issues;Public Right of Discourse;Root Theory

D082

A

1007-905X(2017)10-0063-07

2017-06-12

國家社科基金項目(16XZZ011)

朱鳳霞,女,四川大學公共管理學院博士研究生,中共四川省委省直機關黨校副教授。