環境溫度對普通白菜硝酸鹽含量、土壤硝態氮及氮代謝關鍵酶活性的影響

張春來 楊 蕓 徐衛紅遲蓀琳 王衛中 李彥華 李 桃

環境溫度對普通白菜硝酸鹽含量、土壤硝態氮及氮代謝關鍵酶活性的影響

張春來 楊 蕓 徐衛紅*遲蓀琳 王衛中 李彥華 李 桃

(西南大學資源環境學院,重慶 400715)

在人工氣候培養箱條件下,采用土培試驗研究了不同溫度(5、15、25 ℃)對2個普通白菜品種(低富集硝酸鹽的揭農4號、高富集硝酸鹽的香港特選)生物量、硝酸鹽含量、氮代謝關鍵酶活性以及土壤硝態氮含量、植物-土壤氮代謝關鍵酶活性的影響。結果表明:15 ℃是2個普通白菜品種最適生長溫度,香港特選和揭農4號的地上部干質量較5 ℃處理分別增加了23.2%和26.8%。隨著溫度的升高,香港特選和揭農4號葉片硝酸鹽含量顯著增加;與5 ℃處理相比,15、25℃處理的硝酸鹽含量分別增加了15.0%、18.3%和6.7%、16.7%。與5 ℃處理相比,15、25 ℃處理的香港特選和揭農4號葉片硝酸還原酶(NR)活性增強;亞硝酸還原酶(NiR)活性和土壤脲酶活性先增加后降低;谷氨酸合成酶(GOGAT)活性總體呈下降趨勢;土壤硝酸還原酶活性先下降后上升。隨溫度的升高,香港特選土壤NO3--N含量逐漸升高,而揭農4號土壤NO3--N含量則顯著降低。3種溫度處理下,揭農4號葉片和葉柄中硝酸鹽含量均低于香港特選。

普通白菜;環境溫度;硝酸鹽;氮代謝關鍵酶;土壤硝態氮蔬菜是一種易富集硝酸鹽的作物,尤其是葉菜類蔬菜。業已證明蔬菜是人體攝入硝酸鹽的主要來源,其貢獻率高達72%~94%(Archer,2002;陳永勤 等,2016)。影響蔬菜中硝酸鹽積累的因素很多,如蔬菜種類及品種、溫度、光照強度和光照時間、濕度、氮肥等(陳永勤 等,2016)。溫度對蔬菜硝酸鹽積累的直接影響主要體現在其影響蔬菜對硝酸鹽的吸收、運轉和同化過程。一般情況下,植株體內的硝酸鹽含量隨溫度的升高而增加,但高溫對硝酸鹽積累有一定的抑制作用。不同溫度條件下,無論施氮情況如何,在5~25 ℃范圍內菠菜中的硝酸鹽含量隨溫度的升高而增加,高于25℃后菠菜中的硝酸鹽含量反而降低(郭麗娜 等,2005)。黃建國和袁玲(1996)研究表明,蔬菜硝酸鹽含量與溫度之間呈負相關關系。也有研究認為甜菜硝酸鹽含量在溫度從8 ℃急升到32 ℃時大大降低,當溫度從35 ℃緩慢降低到17 ℃時硝酸鹽含量卻未發生變化(Zandstra & Lampe,1983)。由此可見,蔬菜硝酸鹽積累與溫度的關系十分復雜,了解溫度對硝酸鹽積累的影響規律、探究溫度與其他因素的相互影響,對于降低蔬菜中硝酸鹽積累有著十分重要的意義(郭麗娜 等,2005)。此外,蔬菜中的NO3-主要是通過根系吸收土壤溶液中的NO3,進而在體內積累(邢肖毅 等,2012;彭亞靜 等,2015)。因此,土壤中NO3--N含量也直接影響蔬菜硝酸鹽的含量(Gruda,2005)。

氮代謝是植物最基本的物質代謝過程之一,不僅影響作物的正常生長發育,而且在生命活動中具有特殊作用(Scheible et al.,2004;寧書菊 等,2009;劉曉靜 等,2015)。環境中的NO3-需通過硝酸還原酶(NR)和亞硝酸還原酶(NiR)作用還原成NH4才能被植物體直接利用(杜永成 等,2012)。硝酸還原酶是植物氮代謝過程中的一種重要的光誘導酶,存在于高等植物根、葉的細胞質中,催化NO3-轉化生成NO2的過程,可直接調節NO3-的還原和硝酸鹽含量(劉麗 等,2004)。與植物體內硝酸鹽積累有關的酶還包括谷氨酰胺合成酶(GS)和谷氨酸脫氫酶(GDH)等。谷氨酰胺合成酶是高等植物氨同化的關鍵酶,在植物氮代謝中起著重要的作用(王云華 等,2004),高等植物體內95%以上的NH4+通過谷氨酰胺合成酶/谷氨酸合成酶(GS/GOGAT)循環同化形成氨基酸,氨基酸是植株體內氮化物的主要存在方式和運輸形式(Oliveira et al.,2001)。谷氨酸脫氫酶是連接碳代謝和氮代謝的一個關鍵酶,在氨基酸代謝中發揮重要作用,目前已知的谷氨酸脫氫酶有兩種:一種是依賴于NADP+的谷氨酸脫氫酶,參與α-酮戊二酸和氨同化生成谷氨酸;另一種是依賴于NAD+的谷氨酸脫氫酶,參與谷氨酸的分解代謝產生氨和α-酮戊二酸(田喜梅 等,2016)。

相比露地栽培,設施栽培蔬菜受季節和氣溫等影響小、產量高、效益好,可以調劑四季的蔬菜品種,提高人民的生活水平,成為蔬菜生產的重要方式之一(陳永 等,2013;范慶峰 等,2014;劉蘋,2014)。普通白菜〔Brassica campestirs L. spp.chinensis(L.)Makino var. communis Tsen et Lee〕是常見的十字花科蕓薹屬植物,其生產周期短、產量高,是我國南方居民冬春季喜食的主要綠葉蔬菜之一(遲蓀琳 等,2015;束勝 等,2017)。研究顯示,蔬菜中硝酸鹽含量較高,尤其葉菜類蔬菜具有更高的硝酸鹽積累(張登曉 等,2014),目前有關環境溫度對普通白菜硝酸鹽含量與土壤硝態氮及氮代謝關鍵酶活性相關的研究報道較少。本試驗選取低富集硝酸鹽的揭農4號和高富集硝酸鹽的香港特選為試材,通過人工氣候培養箱模擬冬春季氣候條件進行土培試驗,探討不同溫度對普通白菜生長發育、光合特性、硝酸鹽積累以及土壤氮代謝關鍵酶活性和土壤硝態氮含量的影響,以期為設施栽培蔬菜生產中溫度的科學管理提供理論依據。

1 材料與方法

1.1 試驗材料

土培試驗的參試材料為前期水培試驗中篩選出的低富集硝酸鹽普通白菜品種揭農4號和高富集硝酸鹽普通白菜品種香港特選。

試驗土壤采自重慶市北碚區西南大學試驗田,基本理化性質為:陽離子交換量為7.93 cmol·kg-1,全氮和有機質含量分別為0.63、16.61 g·kg-1,堿解氮、有效磷和速效鉀含量分別為81.86、21.97、79.45 mg·kg-1,pH 值為 4.6。

1.2 試驗設計

土培試驗于2014年4月20日至6月10日在西南大學資源環境學院玻璃溫室內進行,使用RXZ-500B型智能人工氣候箱(寧波東南儀器有限公司)。設2個品種、3個溫度(5、15、25 ℃)處理,共6個處理,每處理3次重復。采用直徑×高=17 cm×25 cm的塑料盆,裝入過5 mm篩的土壤3 kg,每盆定植三葉一心幼苗3株。底肥為氮180 mg·kg-1、磷 100 mg·kg-1、鉀 150 mg·kg-1,氮、磷、鉀分別由硝酸銨、磷酸二氫鉀、硫酸鉀提供。人工氣候培養箱中的光照強度為6 000 lx。每處理1個培養箱,每個培養箱中放2個品種。培養52 d后收獲,每處理隨機選取長勢一致的植株3株,取倒數第3~4片葉,將葉片沿主脈一側剪下,迅速稱取鮮質量后測定酶活性;剩下的植株用自來水沖洗后再用去離子水洗凈擦干,分別稱量葉片、葉柄和根系鮮質量,然后取部分新鮮的葉片和葉柄用于測定硝酸鹽含量;余下的葉片、葉柄和根系分別在105 ℃下殺青15 min,然后60 ℃下烘干至恒重。植株收獲后,采用多點混合法收集鮮土樣,置于4 ℃冰箱中保存備用。

1.3 項目測定

硝酸鹽含量采用GB/T 5009.33—2010《食品中亞硝酸鹽與硝酸鹽的測定》中的方法進行測定;硝酸還原酶(NR)活性測定采用活體法(鄒奇,1995);亞硝酸還原酶(NiR)活性測定參照Ozawa和Kawahigashi(2006)的方法;谷氨酰胺合成酶(GS)活性測定參照鄒奇(2003)的方法;谷氨酸合成酶(GOGAT)和谷氨酸脫氫酶(GDH)活性測定參照葉利庭等(2011)的方法。

2014年6月3日(晴天)上午9:00~11:00,每處理選取生長均勻健康的植株3株,采用Li-6400便攜式光合系統測定儀(美國LI-COR公司)測定第2片完全展開葉的凈光合速率(Pn)、氣孔導度(Gs)、胞間CO2濃度(Ci)和蒸騰速率(Tr),取平均值。

土壤硝態氮(NO3--N)含量的測定采用新鮮土樣用1 mol·L-1的KCl浸提,在210 nm和275 nm波長下用紫外分光光度法進行測定(魯如坤,1999)。土壤硝酸還原酶、亞硝酸還原酶、脲酶活性的測定參照哈茲耶夫(1980)的方法。

1.4 數據處理

采用Excel 2013軟件和SPSS 23.0軟件對試驗數據進行統計分析,采用LSD法進行差異顯著性檢驗。

2 結果與分析

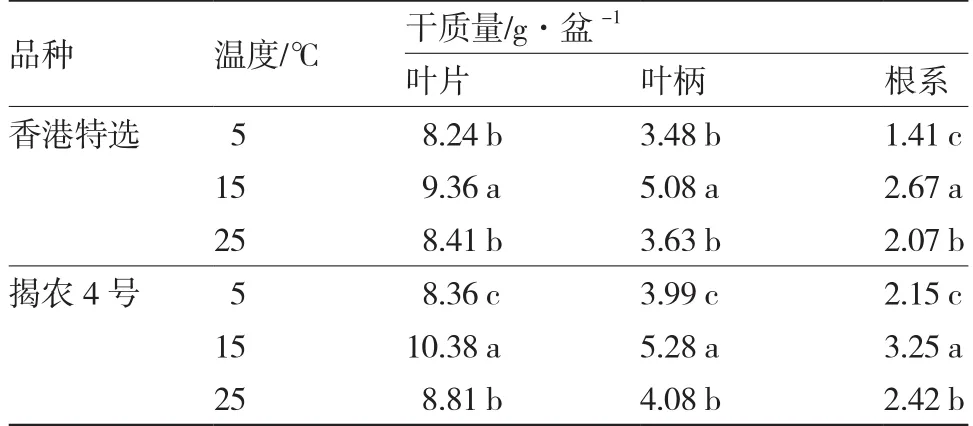

2.1 環境溫度對普通白菜干質量的影響

從表1可以看出,2個普通白菜品種的葉片、葉柄及根系干質量均隨溫度的升高呈先增加后下降的趨勢,其中15 ℃為最適生長溫度。與5 ℃處理相比,15 ℃處理下香港特選和揭農4號的葉片、葉柄、根系干質量分別顯著增加了13.6%和24.2%、46.0%和32.3%、89.4%和51.2%,地上部干質量(葉片和葉柄干質量之和)分別增加了23.2%和26.8%;溫度升高到25 ℃時,香港特選和揭農4號的葉片、葉柄、根系干質量分別增加了2.1%和5.4%、4.3%和2.3%、46.8%和12.6%,地上部干質量分別增加了2.7%和4.4%。3種溫度處理下,揭農4號葉片、葉柄、地上部和根系干質量均高于香港特選。

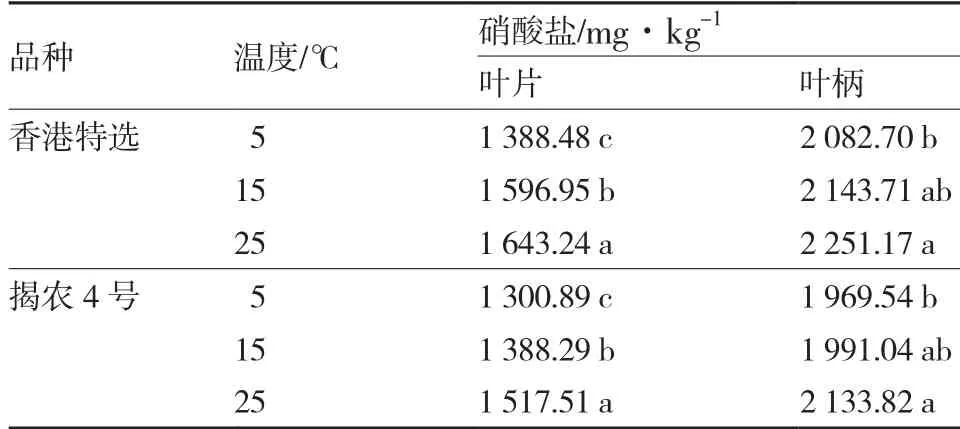

2.2 環境溫度對普通白菜硝酸鹽含量的影響

從表2可以看出,環境溫度對2個普通白菜品種葉片硝酸鹽含量有顯著影響,對葉柄硝酸鹽含量的影響程度比葉片輕。隨著溫度的升高,2個品種葉片和葉柄中的硝酸鹽含量均呈增加趨勢。與5 ℃處理相比,香港特選和揭農4號15、25 ℃處理的葉片硝酸鹽含量分別顯著增加了15.0%、18.3%和6.7%、16.7%,葉柄硝酸鹽含量分別增加了2.9%、8.1%和1.1%、8.3%。3種溫度處理下,香港特選葉片和葉柄中的硝酸鹽含量始終高于揭農4號。

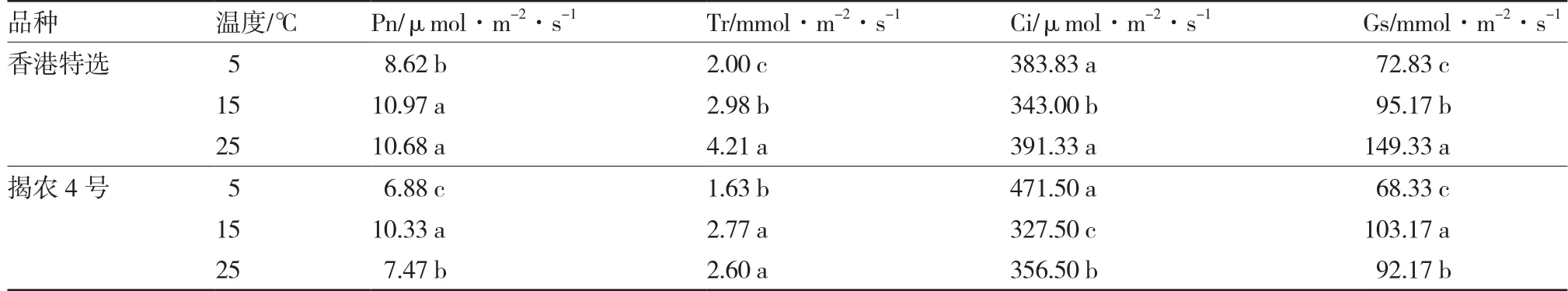

2.3 環境溫度對普通白菜葉片光合系統參數的影響

從表3可以看出,2個普通白菜品種葉片的凈光合速率(Pn)隨溫度的升高呈先增加后降低的趨勢,胞間CO2濃度(Ci)呈先降低后增加的趨勢,香港特選的葉片蒸騰速率(Tr)和氣孔導度(Gs)呈逐漸增加的趨勢,而揭農4號的葉片Tr和Gs呈先增加后降低的趨勢;相對于5 ℃處理,溫度增至15、25 ℃時,香港特選和揭農4號葉片的Pn分別顯著增加了27.3%、23.9%和50.1%、8.6%,Tr分別顯著增加了49.0%、110.5%和70.0%、59.5%,Gs分別顯著增加了30.7%、105.0%和51.0%、34.9%。

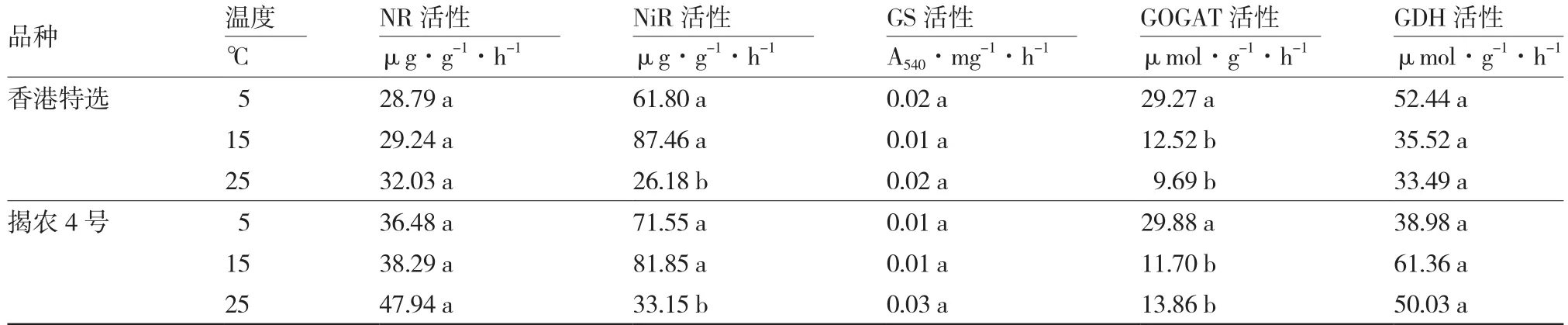

2.4 環境溫度對普通白菜葉片NR、NiR、GS、GOGAT和GDH活性的影響

從表4可以看出,環境溫度對2個普通白菜品種葉片中亞硝酸還原酶(NiR)、谷氨酸合成酶(GOGAT)活性有顯著影響,對硝酸還原酶(NR)、谷氨酰胺合成酶(GS)和谷氨酸脫氫酶(GDH)活性的影響不顯著。隨著溫度的升高,香港特選和揭農4號葉片NR活性增加,與5 ℃處理相比,25℃處理的NR活性分別增加了11.3%和31.4%。隨著溫度的升高,香港特選和揭農4號葉片NiR活性呈先增加后降低的趨勢;與5 ℃處理相比,溫度升高到15 ℃時,2個品種葉片NiR活性分別增加了41.5%和14.4%;當溫度升高到25 ℃時,2個品種葉片NiR活性分別顯著減少了57.6%和53.7%。隨著溫度的升高,香港特選和揭農4號葉片GOGAT活性總體呈降低趨勢,與5 ℃處理相比,15、25 ℃處理的葉片GOGAT活性分別顯著減少了57.3%、66.9%和60.8%、53.6%。隨著溫度的升高,香港特選葉片GDH活性呈下降趨勢,而揭農4號葉片GDH活性呈先升高后下降的趨勢;與5 ℃處理相比,15 ℃和25 ℃處理的香港特選葉片GDH活性降低了32.2%和36.1%,揭農4號葉片GDH活性增加了57.4%和28.3%。

表1 不同溫度對普通白菜各部位干質量的影響

表2 不同溫度對普通白菜硝酸鹽含量的影響

表3 不同溫度對普通白菜葉片光合系統參數的影響

2.5 環境溫度對土壤硝態氮含量的影響

從表5可以看出,環境溫度對土壤中NO3--N含量的影響因品種而異。隨著溫度的升高,香港特選土壤中NO3--N含量顯著升高,而揭農4號土壤NO3含量則顯著降低;與5 ℃處理相比,當溫度增至15 ℃和25 ℃時,香港特選土壤NO3-N含量分別顯著增加了8.3%和11.4%,而揭農4號土壤NO3--N含量分別顯著降低了7.3%和16.6%。

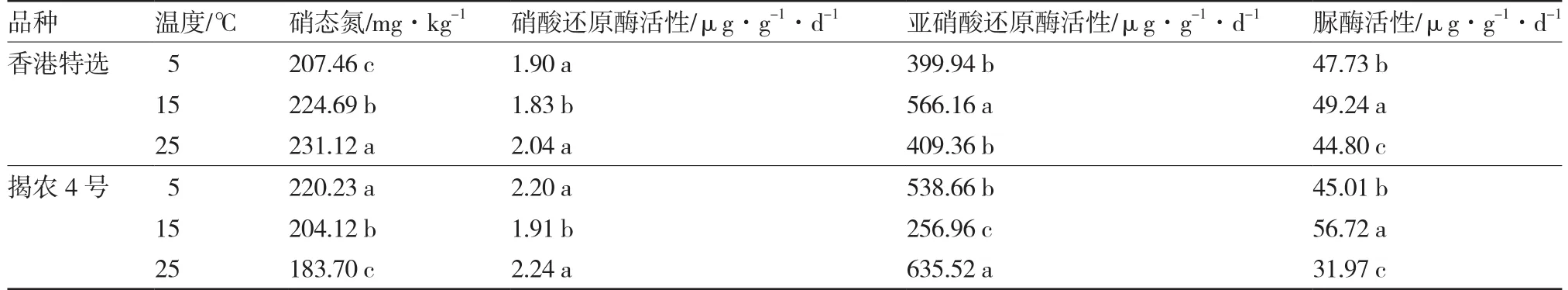

2.6 環境溫度對土壤硝酸還原酶、亞硝酸還原酶和脲酶活性的影響

從表5還可以看出,2個普通白菜品種的土壤硝酸還原酶活性均隨溫度的升高呈先下降后上升的趨勢;與5 ℃處理相比,當溫度增至15 ℃時,香港特選和揭農4號土壤硝酸還原酶活性分別顯著降低了3.7%和13.2%;當溫度增至25 ℃時,土壤硝酸還原酶活性分別增加了7.4%和1.8%。香港特選土壤亞硝酸還原酶活性隨溫度的升高呈先增加后降低的趨勢,與5 ℃處理相比,15 ℃和25 ℃處理的土壤亞硝酸還原酶活性分別增加了41.6%和2.4%;揭農4號土壤亞硝酸還原酶活性隨溫度的升高呈先降低后升高的趨勢,與5 ℃處理相比,溫度升高到15 ℃時,土壤亞硝酸還原酶活性顯著降低了52.3%,溫度升高到25 ℃時,土壤亞硝酸還原酶活性顯著增加了18.0%。隨著溫度的升高,香港特選和揭農4號土壤脲酶活性均呈先上升后下降的趨勢;與5 ℃處理相比,當溫度增至15 ℃時,2個品種土壤脲酶分別顯著增加了3.2%和26.0%;當溫度增至25 ℃時,2個品種土壤脲酶活性分別顯著降低了6.1%和29.0%。

表4 不同溫度對普通白菜葉片NR、NiR、GS、GOGAT和GDH活性的影響

表5 不同溫度對土壤硝態氮含量及硝酸還原酶、亞硝酸還原酶、脲酶活性的影響

3 結論與討論

所有環境條件中,蔬菜生長發育對溫度的反應最為敏感(李莉,2013)。本試驗條件下,溫度對2個普通白菜品種的可食用部分生物量存在顯著影響。2個普通白菜品種的生物量均隨溫度的升高表現出先升高后下降的變化趨勢,且差異達到顯著水平,15 ℃是2個普通白菜品種的最適生長溫度;相較于25 ℃而言,5 ℃對普通白菜生長更為不利。另外,3種溫度處理下揭農4號的生物量均高于香港特選,說明揭農4號對溫度的適應能力更強。

影響蔬菜中硝酸鹽積累的因素有很多,除了受自身遺傳因素的影響外,外界環境條件如光照、溫度、施肥、空氣濕度等也會對其產生重要的作用(魯奇林 等,2014)。在歐洲,由于各地氣溫較低且光照弱、日照短,因此大部分蔬菜硝酸鹽含量普遍很高;而非洲地區因光照強、光照時間長,蔬菜的硝酸鹽含量相對較低(都韶婷 等,2010)。溫度對蔬菜體內硝酸鹽含量的影響十分復雜,國內外就溫度對蔬菜體內硝酸鹽含量影響已有不少報道,但看法不一(Cantliffe,1972;Vaast et al.,1998;李慧霞 等,2016),其影響機理有待進一步研究。目前較為統一的說法是,在低溫脅迫和高溫脅迫下蔬菜硝酸鹽含量均維持在較高的水平(陳潔,2009;姜仕豪 等,2014)。本試驗條件下,溫度為25 ℃時2個普通白菜品種葉片和葉柄中的硝酸鹽含量均為最高;隨著溫度的升高,2個品種葉片中硝酸鹽含量均顯著增加;3種溫度處理下,揭農4號的硝酸鹽含量總是低于香港特選。該結果與陶正平和尹凱丹(2008)報道的隨環境溫度的升高大白菜各品系的硝酸鹽含量均增高的結論一致。但溫度的變化并沒有對2個普通白菜葉柄中的硝酸鹽含量產生顯著影響。由此可知,溫度對不同品種、同一植株不同器官中硝酸鹽含量的影響都不相同。

先前有報道稱,普通白菜葉片硝酸鹽含量與Pn呈極顯著負相關,而其他光合指標(Tr、Ci、Gs)則對硝酸鹽的積累沒有顯著影響(陳龍正 等,2009;陳永勤 等,2016)。也有研究表明,硝酸鹽脅迫下黃瓜的光合速率降低,表現在由于氣孔開度的下降導致Ci下降;脅迫初期由于黃瓜葉片Gs下降,導致Ci降低,但處理后期Ci明顯升高(高青海 等,2009)。本試驗條件下,2個普通白菜品種葉片的Pn隨著溫度的升高呈先增加后降低的變化趨勢,但相比于5 ℃處理,15 ℃和25 ℃處理均顯著提高了普通白菜葉片的Pn。原因可能是高Pn使得作物體內物質生產能力較強,可增加植物蛋白含量,促進硝酸還原酶的合成,并且葉片能夠為硝酸鹽的同化提供能量和碳骨架,從而降低了普通白菜硝酸鹽的積累(Zandstra & Lampe,1983;趙建平,2005)。與5 ℃處理相比,15 ℃和25 ℃處理提高了2個普通白菜品種葉片Tr和Gs;除了香港特選25℃處理葉片Ci略高于5 ℃處理外,15 ℃和25 ℃處理的香港特選和揭農4號葉片Ci相較于5 ℃處理均呈顯著降低趨勢。這與趙玉萍等(2010)的研究結果相似。

硝酸還原酶(NR)作為植物氮代謝中一個重要的調節酶和限速酶,其生化、生理和分子生物學特性已得到了廣泛研究(Zandstra & Lampe,1983;李亦松,2006;何玲 等,2007;梁亮,2008;許苗苗 等,2008)。本試驗條件下,隨著環境溫度的升高,2個普通白菜品種葉片NR活性亦增加。提高溫度能夠增強NR活性,這也是葉片硝酸鹽含量隨溫度升高而增加的重要原因。因此,在實際生產中,除了選擇低硝酸鹽積累的蔬菜品種外,還應該充分考慮用溫度來調控NR活性,以達到控制蔬菜中硝酸鹽含量的目的。本試驗中,溫度從5 ℃上升到15℃時,香港特選葉片GS活性降低,這與Lu等(2005)的研究結果相似。原因可能是升高溫度導致GDH活性下降,刺激了GS活性,而GS和GOGAT一起構成的循環是高等植物NH4+同化的主要途徑(邱旭華,2009),加速了NH4+的同化,增強了NR的活性。溫度從15 ℃上升到25 ℃時,香港特選和掲農4號葉片GS活性增強,這與劉國英(2014)的研究結果亞低溫脅迫處理使番茄幼苗葉片GS活性顯著降低相似。原因可能是短期的低溫可能使植株體內GS活性暫時增大,加速氮代謝過程,但隨著低溫持續時間的增加,GS活性逐漸減小。隨著溫度的升高,香港特選葉片GDH活性降低,而掲農4號葉片GDH活性先升高后降低。劉蘭英等(1993)研究表明,GDH作用的最適溫度為40 ℃,低于或高于40 ℃時GDH的活性都較低。GDH活性升高的原因可能是生物量增加,葉片中儲存的蛋白質分解代謝成氨基酸所致(魏國威 等,2002),具體原因有待進一步深入研究。陳永勤等(2016)研究顯示,普通白菜葉片、葉柄中的硝酸鹽含量與土壤硝態氮含量呈顯著正相關。本試驗條件下,隨著環境溫度的升高,香港特選土壤NO3--N含量逐漸升高,而揭農4號土壤NO3--N含量則逐漸降低,這可能是揭農4號葉片和葉柄中硝酸鹽含量總是低于香港特選的重要原因之一。

土壤脲酶可以促進土壤中含氮有機化合物的轉化和尿素的水解,土壤蛋白酶能夠分解蛋白質、肽類為氨基酸,硝酸還原酶能促進硝態氮還原成氨,這3種土壤酶的活性對土壤中的氮素轉化具有重要調節作用(馬宗斌 等,2008)。陳永勤等(2016)研究發現,土壤硝態氮含量與土壤硝酸還原酶活性呈極顯著負相關。但本試驗條件下,隨著環境溫度的升高,香港特選土壤NO3--N含量逐漸升高,而揭農4號土壤NO3--N含量則逐漸降低;土壤中硝酸還原酶活性呈先下降后上升的變化趨勢;土壤脲酶活性呈先上升后下降的變化趨勢,其原因有待進一步研究。此外,在蔬菜生產上,如何合理調節環境溫度及其他栽培管理措施(如適量配施硝化抑制劑等),使土壤酶活性有利于蔬菜品質的提高(如降低硝酸鹽含量)也需進一步研究。

陳潔.2009.溫度、光強與施肥量和品種互作對不結球白菜硝酸鹽積累的影響〔碩士論文〕.南京:南京農業大學.

陳龍正,梁亮,徐海,宋波,蘇小俊,袁希漢.2009.小白菜光合性能與硝酸還原酶活性關系的研究.西北植物學報,29(11):2256-2260.

陳永,黃標,胡文友,楊嵐欽,毛明翠.2013.設施蔬菜生產系統重金屬積累特征及生態效應.土壤學報,50(4):693-702.

陳永勤,馮勃,徐衛紅,楊蕓,遲蓀琳,陳序根,王正銀,謝德體.2016.小白菜硝酸鹽含量與光照度及氮代謝關鍵酶的相關性.食品科學,37(13):183-188.

遲蓀琳,楊蕓,徐衛紅,陳序根,陳永勤,謝文文,熊仕娟,王正銀,謝德體.2015.小白菜硝酸鹽含量與NO3-/NH4

+及氮代謝關鍵酶的相關性.食品科學,36(23):70-77.

都韶婷,金崇偉,章永松.2010.蔬菜硝酸鹽積累現狀及其調控措施研究進展.中國農業科學,43(17):3580-3589.

杜永成,王玉波,范文婷,蓋志佳,于敦爽,谷維,張俐俐,馬鳳鳴.2012.不同氮素水平對甜菜硝酸還原酶和亞硝酸還原酶活性的影響.植物營養與肥料學報,18(3):717-723.

范慶鋒,虞娜,張玉玲,鄒洪濤,張玉龍.2014.設施蔬菜栽培對土壤陽離子交換性能的影響.土壤學報,51(5):1132-1137.高青海,吳燕,王秀峰,陸曉民,史慶華.2009.氯化鑭對硝酸鹽脅迫下黃瓜幼苗光合特性的緩解效應.應用生態學報,20(11):2685-2690.

郭麗娜,劉秀珍,趙興杰.2005.施肥及環境因素對蔬菜硝酸鹽積累影響的研究進展.山西農業大學學報:自然科學版,25(4):416-419.

哈茲耶夫.1980.土壤酶活性.北京:科學出版社.

何玲,羅佳,郭寧,楊公明.2007.漿水芹菜發酵過程中硝酸還原酶活性和亞硝酸鹽含量的變化.西北農林科技大學學報:自然科學版,35(9):184-194.

黃建國,袁玲.1996.重慶市蔬菜硝酸鹽、亞硝酸鹽含量及其與環境的關系.生態學報,16(4):383-388.

姜仕豪,黨康,章永泰,鄭麗,肖玉蘭.2014.光照強度、溫度和連續光照對水培生菜硝酸鹽積累的影響.長江蔬菜,(12):36-39.

李惠霞,張玲麗,馬紅軍,劉永衡.2016.溫度與氮素形態和用量對葉用萵苣生長和硝酸鹽含量的影響.江蘇農業科學,44(10):205-207.

李莉.2013.溫度條件對蔬菜生長發育的影響與作用.吉林蔬菜,(8):16-17.

李亦松.2006.氮肥對綠葉蔬菜硝酸鹽積累的影響及機理的研究〔碩士論文〕.烏魯木齊:新疆農業大學.

梁亮.2008.硝酸還原酶活性對小白菜硝酸鹽積累及相關代謝調節的研究〔碩士論文〕.南京:南京農業大學.

劉國英.2014.亞低溫脅迫下氮素形態對番茄幼苗生理特性和根系形態的影響〔碩士論文〕.西安:西北農林科技大學.

劉麗,甘志軍,王憲澤.2004.植物氮代謝硝酸還原酶水平調控機制的研究進展.西北植物學報,24(7):1355-1361.

劉蘭英,劉寶琦,曹亞光,楊平,廉紅星,蘇冬梅,孫立偉,徐堅平,李惟.1993.谷氨酸脫氫酶(GDH)的性質.吉林大學自然科學學報,(3):119-121.

劉蘋,李彥,江麗華,劉兆輝,高新昊,林海濤,鄭福利,石璟.2014.施肥對蔬菜產量的影響——以壽光市設施蔬菜為例.應用生態學報,25(6):1752-1758.

劉曉靜,張進霞,葉芳,齊鵬.2015.施氮對紫花苜蓿氮代謝及氮積累的影響.核農學報,29(7):1399-1405.

魯奇林,王娜,馮敘橋,趙宏俠,黃曉杰.2014.大白菜貯藏過程中硝酸鹽和亞硝酸鹽含量變化分析.食品科學,35(18):151-155.

魯如坤.1999.土壤農業化學分析方法.北京:中國農業科技出版社.

馬宗斌,熊淑萍,何建國,馬新明.2008.氮素形態對專用小麥中后期根際土壤微生物和酶活性的影響.生態學報,28(4):1544-1551.

寧書菊,竇慧娟,陳曉飛,林文雄,魏道智.2009.水稻生育后期根系氮代謝生理活性變化的研究.中國生態農業學報,17(3):506-511.

彭亞靜,郝曉然,吉艷芝,王琳,任翠蓮,巨曉棠,張麗娟.2015.填閑種植對棚室菜田累積氮素消減及黃瓜生長的影響.中國農業科學,48(9):1774-1784.

邱旭華.2009.水稻氮代謝基礎研究:谷氨酸脫氫酶作用的分子機理〔博士論文〕.武漢:華中農業大學.

束勝,余炅樺,陶美奇,俞晟,孫錦,郭世榮.2017.光伏溫室對普通白菜生長、光合作用及品質的影響.中國蔬菜,(4):44-47.

陶正平,尹凱丹.2008.環境因子對大白菜硝酸鹽含量的影響.農業工程學報,24(8):245-248.

田喜梅,謝瓊,黃仁慧,陶雪瑩,萬翠香,魏華.2016.植物乳桿菌谷氨酸脫氫酶基因在大腸桿菌中的表達.南昌大學學報:理科版,40(2):182-187.

王云華,王志強,張楚富,周忠新,馬敬坤,歐吉權.2004.硝態氮對黃瓜子葉谷氨酰胺合成酶和谷氨酸脫氫酶活性的影響.武漢植物學研究,22(6):534-538.

魏國威,林清華,張楚富,袁永澤,王其海.2002.南瓜種子萌發及子葉發育時谷氨酰胺合成酶和其它氨同化酶的變化.武漢植物學研究,20(3):236-240.

邢肖毅,黃懿梅,黃海波,安韶山,劉棟.2012.黃土丘陵區子午嶺不同植物群落下土壤氮素及相關酶活性的特征.生態學報,32(5):1403-1411.

許苗苗,陳義倫,潘燕,張培正.2008.菠菜體內硝酸還原酶部分酶學性質及貯藏控制.食品與發酵工業,34(11):21-24.

葉利庭,呂華軍,宋文靜,圖爾迪,沈其榮,張亞麗.2011.不同氮效率水稻生育后期氮代謝酶活性的變化特征.土壤學報,48(1):132-140.

張登曉,周惠民,潘根興,李戀卿,鄭金偉.2014.城市園林廢棄物生物質炭對小白菜生長、硝酸鹽含量及氮素利用率的影響.植物營養與肥料學報,20(6):1569-1576.

趙建平.2005.蔬菜硝酸鹽積累生理機制研究進展.中國農學通報,21(1):93-96.

趙玉萍,鄒志榮,楊振超,胡曉輝,白鵬威,李鵬飛,任雷.2010.不同溫度和光照對溫室番茄光合作用及果實品質的影響.西北農林科技大學學報:自然科學版,38(5):125-130.

鄒奇.1995.植物生理學實驗.北京:北京大學出版社.

鄒奇.2003.植物生理學實驗指導.北京:中國農業出版社.

Archer D L.2002.Evidence that ingested nitrate and nitrite are beneficial to health.Journal of Food Protection,65(5):872-875.

Cantliffe D J.1972.Nitrate accumulation in spinach grown at different temperatures.Journal of the American Society for Horticultural Science,97(5):674-676.

Gruda N.2005.Impact of environmental factors on product quality of greenhouse vegetables for fresh consumption.Critical Reviews in Plant Sciences,24(3):227-247.

Lu B B,Yuan Y Z,Zhang C F,Ou J Q,Zhou W,Lin Q H.2005.Modulation of key enzymes involved in ammonium assimilation and carbon metabolism by low temperature in rice(Oryza sativa L.)roots.Plant Science,169(2):295-302.

Oliveira I C,Brenner E,Chiu J,Hsieh M H,Kouranov A,Lam H M,Shin M J,Coruzzi G.2001.Metabolite and light regulation of metabolism in plants:lessons from the study of a single biochemical pathway.Brazilian Journal of Medical and Biological Research,34(5):567-575.

Ozawa K,Kawahigashi H.2006.Positional cloning of the nitrite reductase gene associated with good growth and regeneration ability of calli and establishment of a new selection system for Agrobacterium mediated transformation in rice(Oryza sativa L.).Plant Science,170(2):384-393.

Scheible W R,Morcuende R,Czechowski T,Fritz C,Osuna D,Palacios-Rojas N,Schindelasch D,Thimm O,Michael K.2004.Genome-wide reprogramming of primary and secondary metabolism,protein synthesis,cellular growth processes,and the regulatory infrastructure of Arabidopsis in response to nitrogen.Plant Physiology,136(1):2483-2499.

Vaast P,Zasoski R J,Bledsoe C S.1998.Effects of solution pH,temperature,nitrate/ammonium ratios,and inhibitors on ammonium and nitrate uptake by Arabica cof f ee in short-term solution culture.Journal of Plant Nutrition,21(7):1551-1564.

Zandstra G B,Lampe J E M.1983.The effect of chloride and sulfate salt on the nitrate content in lettuce plant(Lactuca sativa L.).Journal of Plant Nutrition,6(7):611-628.

Abstract:The effects of different temperature(5,15,25 ℃)on biomass,nitrate content,activities of keyenzymes,soil nitrate nitrogen content,and key enzymes activities of plant-soil nitrogen metabolism of 2 pakchoi varieties〔Brassica campestirs L. spp. chinensis(L.)Makino var. communis Tsen et Lee〕(lownitrate variety‘Jienong No.4’and high-nitrate variety‘Xianggangtexuan’)were studied under artificial climate incubator by pot experiment.The results indicated that 15 ℃ was the optimal temperature for growth of 2 pakchoi varieties.The shoot dry weight of‘Jienong No.4’and‘Xianggangtexuan’increased by 23.2% and 26.8%,respectively.The nitrate contents in leaves of 2 pakchoi varieties were increased significantly along with theincrease of temperature.Compared with the treatment 5 ℃,the nitrate content in leaves of‘Jienong No.4’,‘Xianggangtexuan’under the light intensity of 15 ℃ and 25 ℃ increased by 15.0% and 18.3%,6.7% and 16.7%,respectively.The activity of nitrate reductase(NR)in leaves of pakchoi increased with temperature increasing.The activity of nitrite reductase(NiR)in leaves of pakchoi increased first,then decreased.The activities of glutamate synthase(GOGAT) in leaves of pakchoi decreased.With the increase of temperature,the soil NO3

--N content of‘Xianggangtexuan’increased,while soil NO3--N content of‘Jienong No.4’decreased.The activity of nitrate reductase in soil decreased first,then increased with the increase of temperature.But the urease activity in soil increased at first and then decreased.Under 3 temperature treatments,nitrate contents in leaf and petiole of‘Jienong No.4’were lower than that of‘Xianggangtexuan’.

Key words:Pakchoi;Environmental temperature;Nitrate content;Key enzymes in nitrogen metabolism;NO3

--N in soil

Effect of Environmental Temperature on Nitrate Content of Pakchoi,NO3--N Content in Soil and Activity of Key Enzymes in Nitrogen Metabolism

ZHANG Chun-lai,YANG Yun,XU Wei-hong*,CHI Sun-lin,WANG Wei-zhong,LI Yan-hua,LI Tao

(College of Resources and Environmental Sciences,Southwest University,Chongqing 400715,China)

張春來,女,碩士研究生,專業方向:土壤污染修復技術,E-mail:13101391588@163.com

*通訊作者(Corresponding author):徐衛紅,女,教授,博士生導師,專業方向:土壤污染修復技術,E-mail:xuwei_hong@163.com

2017-04-24;接受日期:2017-06-23

國家現代農業產業技術體系建設專項(Nycytx-23),“十一五”國家科技支撐計劃項目(2007BAD87B10)