何立強:與世界青年遇見“中國學”

文/本刊記者 左娜

何立強:與世界青年遇見“中國學”

文/本刊記者 左娜

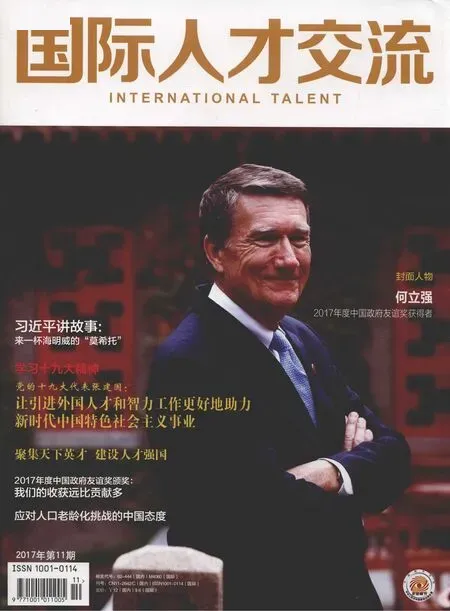

2017年中國政府友誼獎獲獎者何立強(John Holden)(攝影:倪天勇)

2017年7月5日,北京大學碩士研究生畢業典禮上,陽光帥氣的美國小伙兒艾文的演講贏得了陣陣笑聲和掌聲。他用流利的中文分享了自己對“君子和而不同”的理解,生動又幽默地講述了3個在北大學習生活中的小故事,說明在不同文化背景下,人與人之間應該用開放包容的心態認識和理解彼此。

艾文是北京大學燕京學堂的第一批畢業生,他獲得的學位——“中國學”碩士有點特別。

北京大學燕京學堂成立于2014年5月5日,是一個為國內外優秀人才開設的“中國學”碩士學位的項目,旨在培養溝通中國和世界的人才。首批99名新生來自全球一流高校,其中不乏哈佛大學、耶魯大學、牛津大學、劍橋大學等名校,入學后主要學習中國的歷史、文化、價值與當代經濟社會發展的課程。燕京學堂的學生還享有“燕京獎學金”的全額資助,經過學習后獲得“中國學”碩士學位。

在畢業典禮上被艾文的演講逗得開懷大笑的觀眾中,有一位特殊的美國先生——北京大學燕京學堂前副院長何立強(John Holden)。他的笑容中,除了開心,還有一絲欣慰,因為包括艾文在內的第一批燕京學堂畢業生,都是他當年精挑細選送進北大的。

何立強是國際關系專家,也是北京大學燕京學堂創始人之一,現任中美強基金會CEO。2017年9月,何立強因對中外教育交流合作事業的突出貢獻被授予中國政府友誼獎。

科班出身的“知中派”

在成立燕京學堂之前,何立強就是科班出身的資深“知中派”。

何立強大學學習的就是中文專業,在明尼蘇達大學獲得了學士學位之后,他又選擇到斯坦福大學繼續深造,并于1976年獲得中國語言與文學碩士學位。

徜徉在中國古典文學的海洋里,何立強時常為中國古代文人墨客們的深邃思想和浪漫情懷所打動:他在道家深奧而幽默的哲思中感悟真理,從魏晉時期“竹林七賢”的汪洋肆意里體會“嬉皮士”般的灑脫,在“天人合一”的指引下探索大自然的神秘和奇妙……

從斯坦福畢業后,何立強趕上了一個嶄新的歷史機遇——改革開放在中國啟幕。“我這個會說中文的美國人,有了參與中國發展的機會。”

從20世紀80年代初起,何立強一直深耕商業領域,先后在北京、香港及美國等地從事中美間的貿易、咨詢、投資等方面的工作,曾一路做到了偉達公關北京辦事處總經理、嘉康利中國集團主席、中國美國商會北京理事會主席。

除了在商界的成功以外,何立強還有另一項更為重要的事業:推動中美外交、經濟、教育和文化等領域的交流合作。

從1998年至2005年,何立強任美中關系全國委員會會長長達七年。該協會是最早關注美中關系的美國非政府組織,被公認為是美中政治、商務和民間交流領域的權威。

任會長期間,何立強曾多次參加中國領導人訪美接待工作,曾受到江澤民、胡錦濤、朱镕基、溫家寶等領導人的接見。此外他還策劃了美中青年領袖論壇,創立了美中學生領袖交換等項目,為中美青年人的友好交流牽線搭橋。

2013年,何立強開始思考下一步的人生規劃。他本想在美國東北部“找一個漂亮的小城市,在大學里教教書”,沒想到,一位北大老友帶來的籌建燕京學堂的消息徹底改變了他的計劃。

2014年1月,在老朋友的介紹下,何立強與時任北大光華管理學院院長的蔡洪濱在紐約會面,蔡院長介紹了燕京學堂的總體規劃和目標,何立強在中美交流方面的經驗和人脈剛好能派上大用場。

“太有意思了!我當時就說,只要你們覺得合適,我一定來!”就這樣,六十歲出頭的何立強再一次回到中國,加入了燕京學堂“創業隊”,出任學堂副院長,負責國際招生、大學合作、人員配置等工作。

憑借中美合作交流領域近40年的經驗,何立強變身“空中飛人”,美國、法國、加拿大……他幾乎動用到所有的人際關系,把燕京學堂帶到了許多國外的知名大學,為學堂造聲勢、挑人才。

2015年5月7日,燕京學堂首批96名新生報到,其中國際及港澳臺學生有72人,來自32個不同國家和地區的55所高校,其中不乏哈佛大學、耶魯大學、牛津大學、劍橋大學等名校。

“何立強是個非常沉穩、值得信賴的伙伴。在燕京學堂籌建初期,是他頂著各種非議,順利完成了首屆招生。”燕京學堂院長袁明感慨地說。

如今,在何立強的主導和努力下,燕京學堂的國際合作版圖持續擴大。截至2017年,燕京學堂與全球31個國家(地區)的104所知名院校建立了不同的合作伙伴關系,包括牛津大學、劍橋大學、哈佛大學、普林斯頓大學、東京大學、多倫多大學、愛丁堡大學等。

在北大的中心遇見中國

燕京學堂坐落于北大靜園四號院。這個位于北大校園中心、古香古色的四合院集合了最純粹的北大風物:深灰磚墻、朱紅色大門、碧綠的爬山虎,待春深似海時,紫藤花瀑布傾瀉而下……

若不是走進門就看到寬敞明亮的現代裝潢,以及宣傳欄里膚色各異、語言各異的學生們的照片和留言,很難將這里和“國際學院”聯系起來。

來自世界各地幸運的燕京學子們,就是在這里,在北大的“中心”遇見中國的。

“燕京學堂采用集中住宿的形式,就像一個學生社區。我們在靜園上課,宿舍也在不遠處。他們既是燕京學堂的學生,又是北大的學生,充分依靠北大這個大環境一起探討、分享、學習有關中國的一切,國際上很少有像這樣的項目。”

何立強介紹,燕京學堂中國學碩士研究生項目為學生提供人文、社科領域一系列和中國問題相關的跨學科課程,共設“哲學與宗教”“文學與文化”“經濟與管理”等6個方向的選修課程體系。

“從課程設置和學生的培養方向來看,我們采用國際化的標準。大部分課程都由北大的著名教授學者進行英文授課。在學術導師、論文導師指導下,學生們擁有充分的自主權,他們可以選擇學習方向、制訂學習計劃、開展獨立研究,甚至可以到地方實地考察研究。”

回想起在美國大學學習的經歷,何立強說,那種鉆進文獻資料埋頭研究的西方中文專業只是為了培養能在大學里教書的漢學家,而燕京學堂“中國學”的學生們都要在北大學習,能真實地感受現代中國的方方面面,更直觀地了解一個真實、立體的中國。

在風景如畫的北大學習,有全額獎學金資助,如此誘人的燕京學堂,招生標準是什么?

“我們的定位是培養‘未來的領袖’,所以學業優秀、品德良好是必不可少的。但除此之外,我還需要他們回答好一個問題——為什么要到北大燕京學堂來讀‘中國學’。”何立強解釋道,盡管每個學生申請的原因不盡相同,但必須對來中國學習有一個清晰、理性的認識。“比如‘想嘗一嘗中國菜’‘沒去過中國想來看看’‘反正是拿獎學金的’,這類是肯定不要的。但如果申請者能說出自己對中國在世界重要性的理解,或者說他研究歐洲問題時經常涉及中國,因此不能不了解中國,這樣的答案才是我們青睞的。”

不僅要把學生們“招進來”,關注年輕人發展的何立強還負責就業指導,他曾與上百名學生一對一談話,用自己的豐富經歷為年輕人答疑解惑,幫助他們順利開啟人生的新階段。

“希望未來政府能為這些熱愛中國,有志于投身中外交流的優秀外國青年提供更多在中國工作的機會。”何立強說,燕京學堂的學生一開始還不清楚畢業后何去何從,但很多人來了以后,覺得中國太有意思了,北京很酷,交到了很多朋友,大概有3/4的外國學生覺得,還沒有待夠,想延長在中國的時間。

“這些學生需要通過工作進一步了解中國,不能只是紙上談兵。可喜的是,現在中國政府已經開始在這方面有所行動了。近年來,中國引進外國人才和智力的大門越開越大,上海、北京、深圳等都出臺了針對外籍人才的新政,外國人來華工作許可制度、人才簽證等政策的推進,以及今年1月出臺的《關于允許優秀外籍高校畢業生在華就業有關事項的通知》等新規未來將吸引更多優秀的外國人才來華工作。”

9月29日,國務院副總理馬凱(右)為何立強(John Holden)頒發2017年度中國政府友誼獎

“貿易和投資是中美關系的壓艙石”

說起經營中美交流合作事業的經驗,何立強也是經歷過大風大浪。在擔任美中關系全國委員會主席時,南斯拉夫聯盟使館事件、中國加入世貿組織、中美南海撞機事件,他都趕上了。

“根據我在美中關系全國委員會的經歷來看,我的結論是,中美之間沒有什么解決不了的問題!”

何立強有一張最喜歡的照片,那是1999年朱镕基訪美時在晚宴上與一位美國友人喜笑顏開的場景。每當談起中美關系,何立強總拿照片中的故事舉例。

“其實,這張很歡樂的照片背后,有一個曲折的故事。那天下午,朱镕基去白宮與克林頓商討‘入世’最后的一些細節。大家都以為不會再有問題,沒想到一坐下來,克林頓就說,不好意思,國會支持這件事的人不夠。回來后,我看見朱镕基臉色蒼白,神色非常失望。但晚宴上,他見了很多朋友,慢慢臉色就好轉了。照片上是當時一位美國朋友講了一個笑話。朱镕基聽懂了,笑得很開心。這個畫面非常有歷史意義,說明即使有分歧、摩擦、挫折,但中美之間沒有什么問題是解決不了的。”

面對特朗普上臺后中美貿易和投資領域頻頻出現的摩擦,何立強仍持樂觀態度。

“中美兩國的貿易和雙邊投資規模越來越大,2016年中美貿易額為5000多億美元,還在不斷創新高。貿易和投資是中美關系的壓艙石,有這個在,這條船不會翻。”

正因為在中美關系,以及中國與其他國家關系中有許多亟待解決的分歧,需要澄清的誤解,燕京學堂這種旨在培養“知中派”國際人才的項目意義就更加重大了。

“燕京學堂的學生走出北大后,帶著對中國全新的認識回到自己的國家,美國、意大利、土耳其……這些‘知中派’的年輕人將成為中國對外交流合作最寶貴的財富之一。”

談到中國共產黨的十九大,何立強表示,中國的發展道路很清晰,在未來的五年中,進一步深化環境治理,中國企業“走出去”更有經驗等,都是可以預期到的。

“中國將在國際舞臺扮演更為重要的角色。現在中國是聯合國維護和平最重要的國家,去年在達沃斯習近平主席也談到了中國將繼續支持全球化,加上‘一帶一路’倡議,我完全相信中國能夠不斷提高對全球的貢獻。”

在燕京學堂,各國青年共同探索魅力中國

文化大“同”而小“異”

“我發現不同的文化大‘同’而小‘異’。”

何立強是跨文化交流的專家,他“跨”的還不只是中美,在法國、日本等地也曾有過豐富的經歷。談起多元文化經歷,何立強說,大“同”幫助我們理解和接近彼此,小“異”則為分析問題提供了不同角度。

“從‘同’來講,人類的感情大多是共通的,比如重視親情,不僅中國人,美國人也是以家庭為中心的。而‘異’則使交流更有趣味,比如我說法語時更有邏輯一點,說中文時情感更加婉轉、微妙。跨文化的交流讓我們更有同理心和創造力。”

留學,正是很多年輕人跨文化交流的開始。如今,越來越多的外國留學生來到中國,進入像燕京學堂這樣的國際學院,他們不僅開啟了對知識的探索,也打開了認識中國的窗戶。

近年來,來華留學規模持續增長。2016年,在華留學生規模突破44萬,中國已成為亞洲最大留學目的國。而且,越來越多的留學生不再只是走馬觀花。2016年在華攻讀學歷的留學生人數達21萬,占來華留學生總數的47.4%。未來,將會有更多“知華派”外國青年,從跨文化的經歷中掌握應如何才能更好地與中國交流合作。

何立強說,他最喜歡的朝代是唐朝,那時中國的國際化大城市“老外”扎堆,“身處長安,疑在異域”,社會文化豐富且包容。“現在,開放包容,文化交融的歷史在今天的中國,在北大的燕京學堂重現了!”(感謝實習生劉暢整理錄音)