雷波縣原生態彝族民歌藝術特點研究

袁 艷

(西昌學院藝術學院,四川 西昌 615013)

雷波縣原生態彝族民歌藝術特點研究

袁 艷

(西昌學院藝術學院,四川 西昌 615013)

雷波縣地處我國四川省西南邊陲,憑借其特有的地域特征,形成了“阿都所地”“圣乍”“義諾”及“漢彝雙語文化交匯處”四個民歌色彩區,這些地區在社會生活、語音等方面的不同,形成了優秀的多民族音樂文化。文章通過闡述雷波縣原生態彝族民歌語言特點及色彩特點,對雷波縣原生態彝族民歌的種類劃分展開探討,旨在為如何提高對雷波縣原生態彝族民歌藝術特點的有效認識研究適用提供一些思路。

雷波縣彝族民歌;原生態;藝術特點

2006年,雷波縣被中國民間文藝家協會授予“中國彝族民歌之鄉”的稱號。雷波縣時常會組織較大規模的民歌歌唱比賽,縣內各個彝族村落組建有多種多樣的彝族民歌文藝隊,并不斷開展以彝族民歌歌唱表演為主題的文化活動。近些年,雷波彝族民歌得到社會各界越來越多的關注。為了推進彝族民歌的傳承發展,有必要對雷波縣原生態彝族民歌采取有效措施。由此可見,對雷波縣原生態彝族民歌藝術特點開展研究,有著十分重要的現實意義。

一、雷波縣原生態彝族民歌語言特點及色彩特點

(一)語言特點

雷波縣地域廣闊,形成了“阿都所地”“圣乍”“義諾”及三個彝族方言區,還有彝漢相融的第四大方言區。其中,“阿都所地”方言流傳于“瓦崗所什格伙”,“圣乍”方言應用于“瓦崗所什諾伙”,“義諾”傳播于莫紅、西寧、馬頸子等地區,同時對雷波縣原生態的語音因素進行了傳承;而彝漢相融的第四大方言區集中于田壩、永盛、黃瑯等地區。這些方言區均有著彝語語音特征,元音較少,包括有緊元音、松元音、緊喉元音等,演出過程中要處理好松緊的不同;輔音較多,包括有清音、濁音等,各種清濁音均存在送氣、不送氣的不同[1]。

雷波縣民歌歌詞與人民現實生活十分貼近,不管是節慶儀式音樂,還是即興創作的曲調,均與當地人文民俗、自然景觀等有著千絲萬縷的聯系。例如,在《酒歌》中,歌詞描述道:“逢年過節酒,五谷豐收酒;鄰里和睦酒,放牧剪毛酒;房內堂上酒,談笑風生酒;嫁娶喜慶酒,寬慰歡樂酒;喪葬憂傷酒,愁苦悲壯酒;民族團結酒,和睦鄰里酒。”歌詞對大量飲酒場合進行囊括,闡述了十分深厚的酒文化,凸顯了酒在彝族人民日常生活中的重要地位。又如由畢摩為逝者演唱的指路歌,歌詞描述道:“阿古啊,天上有條道,地上有條道,地上母豬拱的道。”歌詞簡明扼要,通過對儀式內容的充分明確,彰顯對逝者親人的深切撫慰。

(二)色彩特征

雷波縣憑借其特有的地域特征,形成“阿都所地”、“圣乍”、“義諾”三個彝族方言區及特有的漢彝雙語文化交匯處。該種方言區語音環境,為別具一格的多民族音樂文化創造了良好的形成發展契機,更極大水平上推動了民歌色彩區的形成發展。其中,“阿都所地”色彩區民歌慷慨激昂,行腔豁達豪邁,旋律曲調宛轉悠揚,“高腔”是其中較具代表性的一種唱法。“圣乍”色彩區民歌伴有吟唱、誦讀的特征,歌詞主要表現為依字行腔、字多腔少;旋律曲調純樸有序,音域不寬但在有序進展中有時會出現起伏,會運用到大量的裝飾音;民歌整體風格主調大多和婉細膩,多以敘事性內容為主。“義諾”色彩區民歌則最能夠凸顯雷波縣原生態彝族民歌的風格特征,其結構規整、曲調悠揚,歌唱音線動聽平緩,是對雷波縣人文習俗的充分寫照。該色彩區民歌主要包括高腔、平腔兩種唱腔形式,前者音域寬廣,音程跨度超過十二度音,有的甚至超過兩個八度音;于中音區以下運用真聲演唱,發展至高音區時運用假聲演唱,需要運用到大量的裝飾音及五度、八度下滑音,節奏相對自由。后者旋律悅耳怡人,曲調悠揚、靜謐,音域在十度音之內,通常以真聲演唱,曲調較為平穩,節奏節拍趨于平穩規整[2]。“漢彝雙語文化交匯處”民歌形式多種多樣,不僅具備傳統彝族民歌特色,還增添了新潮現代的漢族音樂特征,曲調多樣豐富,極具感染力。

二、雷波縣原生態彝族民歌的種類劃分

(一)情歌

情歌在雷波彝族人民愛情生活中起到了尤為重要的作用,有情人通過情歌對唱,可達成幽會時間約定或者親事商定的目的。通常而言,雷波彝族青年男女會選擇在農田勞作、放牧牲畜或者其他私下相遇之際進行情歌對唱,用以表達對彼此的欽慕之情。對雷波彝族情歌種類進行劃分,主要包括有:表達別離、牽掛之情;傾訴對對方的愛戀之情及闡述擇偶標準;抒發永不分別的不渝愛情。此類情歌,均有著語言質樸、情感直白、暢快生動的特點,較具代表性的有《古朱合》、《阿呀嗎嘎》等,意為“愛戀的歌”、“心中之歌”。 其中曲調大致固定,而歌詞任由歌唱者發揮,青年男女可融情于景、借物抒情,實現對自身情感的自由表達。

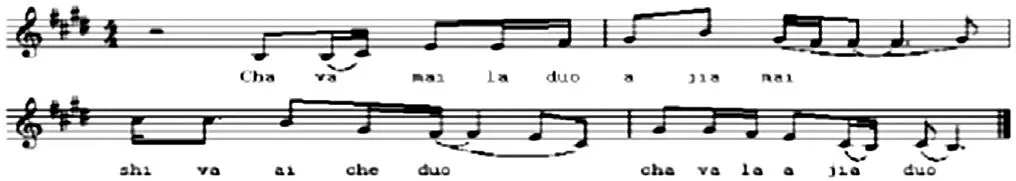

以下述情歌為例,歌詞為男女對唱,兩者所唱曲調大致相同。

譜例一:

歌詞譯意大致為,阿哥唱到:“高山之所以這么美麗,是因為有花朵的裝飾。山寨之所以這般靚麗,是因為有姑娘在梳妝打扮。藤葉之所以在飄動,是因為有春風在吹拂。”然后,阿妹回唱到:“阿哥之所以在招手,是因為在向阿妹表達情誼。阿哥之所以在唱歌,是因為在向阿哥傳遞愛情。阿哥阿妹之所以牽手,是因為有愛情的促成。”該首情歌屬于E角五聲調式,引子對應前兩個小節,以長音開篇,表明了樂句的纏綿及長短不一的特點,充分彰顯了演唱者對意中人的呼喚;后面為樂句主題單一部,通常運用16分音符、32分音符,凸顯出歡快愉悅、慷慨激昂的心情[3]。曲中多個地方運用有二音連接,此類連貫特點彰顯出彝族人民對生活積極正面的樂觀主義精神。自藝術審美層面而言,情歌淳樸坦率,是雷波彝族青年男女人性美、人情美的真實寫照。

(二)酒歌

酒歌在雷波彝族人民飲食文化活中起到尤為重要的作用。在彝族諺語中有大量“漢家貴茶,彝家貴酒”、“有酒便是宴,無酒殺豬打羊不成席”等說辭。涼山彝族大部分酒歌對原始音調予以了沿用。通常在一些重要日子的宴飲時刻會對酒歌進行演唱,歌唱者通過相互對唱用以抒發情感、增進感情,有著一定的實用性、娛樂性。

例如《過年歌》:“吔依,天上沒有烏云就是樂,地上豬狗雞鴨也在樂,屋里孩子們笑得歡樂,原來過年三天是歡樂,過年三天吃得好也是樂,母女歡聚在一堂也是樂,從前做道場也是樂,年頭十二個啊樂喲,算來算去還是今年好,日子十二輪,算來算去還是今晚好,日好夜美就給姑娘剪彩線,高高興興蘿卜當肉吃也樂,歡歡喜喜冷水當酒喝也樂。”又如,彝族的最盛大的節日——火把節,該節一般持續三天,每年六月十五,彝族人民殺豬宰羊,飲酒祭祀。再如,彝族人民打獵歸家后,同樣會把酒言歡,由彝族長者舉酒祝蒼天,愿山神保佑族人平安,愿年年有好的收成。這些無不體現飲酒在彝族人民生活中的重要性。

對雷波彝族酒歌種類進行劃分,主要包括有:歌頌民族歷史、前人豐功偉績;以示對賓客的歡迎、友好;行酒令,見物唱物;男女雙方定親期間,通過酒歌對彼此家庭情況進行了解。酒歌歌詞的組成,通常一段包括4句7字或者4句5字,少部分缺乏規整性的自由結構,供優秀歌唱者,隨情隨景,自由發揮。通常而言,伴隨彝族酒會禮儀進程,需要演唱不同的酒歌,諸如,在酒會開始前會演唱“迎客歌”,在進入酒會過程中會演唱“擺菜歌”,在酒會達到高潮時會唱“敬酒歌”等,體現出一氣呵成、自成系統的套歌結構特征。

以下述酒會開始前會演唱的“迎客歌”為例,該種酒歌結構通常為4句方正型,曲調優美大方,且有著較為規整的節拍節奏。

譜例二:

歌詞譯意大致為:“敬愛的賓客來到我家,請飲下這杯代表祝福的酒。祝福賓客萬事大吉,萬事大吉。”酒歌屬于B徵五聲調式,第一句對應前兩個小節,且屬于上行樂句;第二句對應后兩個小節,且屬于下行樂句,作為上下呼吸的樂句,凸顯了我國傳統民族音樂的藝術特點。整首歌曲采用了動靜比較的手法,第一句趨于穩定,第二句附點前16,顯現出動的特點,為受眾帶來生動歡快的感受。

(三)打獵歌

打獵歌是山歌的一種,曲調形式主要可換分成兩種,即高腔形式與平腔形式。對于高腔形式而言,其音調尤為慷慨激昂、音域廣闊,通常超過十二度音,有的甚至超過兩個八度音。于中音區以下運用真聲演唱,發展至高音區時運用假聲演唱,需要運用到大量的裝飾音及五度、八度下滑音,節奏相對自由。較為常見的高腔調式包括有:宮調式、羽調式、徵調式、商調式等[4]。高腔通過兩個樂句展開重復變奏,再現的單樂段式曲體相對多,此類形式的打獵歌常見于男青年于高山打獵、放牧等單獨活動時演唱。對于平腔形式而言,其音調尤為抒情,旋律美妙悅耳,曲調悠揚、靜謐,節奏節拍鮮明、規整。音程較為平穩,音域也不寬,通常約為十度,曲式結構則與高腔形式基本一致。此類形式的打獵歌,可見各年齡段的彝族人民在不同場合演唱,傳唱度十分高,形式十分豐富。以下述打獵歌為例。

譜例三:

歌詞譯意大致為:“三更半夜起床準備干糧,天一亮便外出打獵,將獵狗放在薩薩溝力。驚醒獐子朝東邊跑去,獵狗緊追不舍,太陽下將獲得的獵物捆綁好。背回獵物分給兄弟姐妹,家人們集聚一堂歡聲笑語。”該首打獵歌屬于F宮五聲調式,上樂句、下樂句相互對稱呼應,上下呼吸,主題材料屬于單一型。有著十分濃厚的民族特色,內容質樸積極,充分彰顯了雷波彝族人民的生活生產實踐。

(四)出嫁歌

雷波彝族婚俗音樂中的出嫁歌,簡明、質樸,形象突出,有著強烈的山野氣息。曲調優美動聽,跌宕起伏,給人很清涼的感受,如出嫁歌《苦口良藥情才真》。對于雷波彝族婚俗而言,新郎忌親自登門求親,應當挑選青年才俊且善歌者代為求親,經女方同意后,新娘需要戒食幾天,其間人們還要唱“出嫁歌”[5]。《媽媽的女兒》即為雷波彝族較為流行的一首出嫁歌,該首歌通常在青年女子出嫁時演唱,因而也稱作《哭嫁歌》。彝族女子年齡達到十一二歲時,便要學會演唱《哭嫁歌》,倘若不會演唱則會遭到他人的嘲笑。出嫁歌的歌詞有著一定的即興特點,一方面有長期沿用的唱詞,一方面也有演唱者的即興發揮。出嫁女子通過演唱出嫁歌,用以表達自身內心的喜悅或者悲傷。

譜例四:

該首出嫁歌屬于C宮六聲調式,曲式結構為單主題發展式,第一句對應前六小節,第二句對應后面小節,整首歌曲以音色、音區比較為首要特點。第一句朝下行進,第二句發展形式更為寬廣,彰顯出第二句要顯著長于第一句的特點,也表明了第二句屬于高潮部分。依據雷波彝族的傳統習俗,新娘結婚第一日并不前往婆家,而是留新郎在娘家同住,次日再一同前往婆家成親。

三、結束語

特定的生活環境及民俗活動為雷波縣原生態彝族民歌提供了生長發展的土壤,這也是影響雷波縣原生態彝族民歌藝術特點的外部因素;而民族本身的語言、審美意識、音階等,則是影響雷波縣原生態彝族民歌藝術特點的內部因素。民歌一方面是人們內心精神世界與現實社會的融合,一方面外部世界的充分體現,其實則屬于民族文化范疇。鑒于此,對于這一非物質文化遺產,相關人員務必要不斷鉆研研究、總結經驗,全面分析雷波縣原生態彝族民歌語言特點及色彩特點,清楚認識雷波縣原生態彝族民歌藝術特點,為雷波縣原生態彝族民歌傳承保護貢獻應有的力量,積極促進雷波縣原生態彝族民歌有序健康發展。

[1]袁艷.涼山雷波縣彝族民歌特色研究[J].西昌學院學報:自然科學版,2014,13(04):130-132.

[2]陳建林,袁艷.雷波彝族民歌管窺[J].四川戲劇,2012,06(04):84-86.

[3]陳練.四川小涼山彝族民歌音樂形態研究[J].民族音樂,2011,14(02):144-148.

J642

A

四川省教育廳人文社科一般項目《雷波縣原生態彝族民歌研究》(項目編號:17SB0521)。

袁艷(1981—),女,漢族,甘肅蘭州人,碩士,西昌學院藝術學院,講師,研究方向:聲樂教學、中國傳統音樂。