高等教育內涵發展邁上新臺階

記者|姜浩峰

高等教育內涵發展邁上新臺階

記者|姜浩峰

“高校立身之本在于立德樹人。只有培養出一流人才的高校,才能夠成為世界一流大學。”

9月21日,教育部、財政部、國家發改委印發《關于公布世界一流大學和一流學科建設高校及建設學科名單的通知》,公布42所世界一流大學和95所一流學科(以下簡稱“雙一流”)建設高校及建設學科名單。其中,身處上海的復旦大學、同濟大學、上海交通大學、華東師范大學入選一流大學建設高校;華東理工大學、東華大學、上海海洋大學、上海中醫藥大學、上海外國語大學、上海財經大學、上海體育學院、上海音樂學院、上海大學等入選一流學科建設高校。

早前上海市所提出的《上海高等學校學科發展與優化布局規劃(2014-2020年)》(以下簡稱《布局規劃》),在學科建設方面,上海高校進入ESI(基本科學指標數據庫)全球排名前1%的學科數,由2012年初的40個增至目前的89個。上海市教委主任蘇明說:“伴隨著上海教育綜合改革的推進,高等教育內涵發展邁上新臺階。”

來自全國各地的3400余名2017級本科新生,以及來自50多個國家和地區的近400名本科外國留學生新生走進復旦大學,開始了他們的大學新生活。

名師引領正學風

“科學道德與學風建設,是邁好學術生涯的第一步!”9月13日上午,中國科學院院士陳凱先受邀來到華東理工大學徐匯校區,以《邁好學術生涯第一步》為主題,為3500余名2017級研究生新生和60余位2017年新上崗研究生導師作專題報告。

作為入選一流學科建設高校之一,華東理工大學近年來特別重視邀請名師來校授課。

陳凱先院士的專題報告,以達爾文和華萊士有關誰首先發現進化理論而互相謙讓這一案例,引導學生追求真理、嚴謹求實的科學精神。這個講座,旨在圍繞當前科學道德與學風建設存在的問題和挑戰,系統論述科學道德和學風建設的重要性。

上海交通大學舉行2017年本科生畢業典禮,約65%的畢業生選擇到國家重要行業、關鍵領域、戰略性新興產業等重點單位就業。

在這開學第一課上,華東理工大學副校長辛忠寄語新入學的研究生和研究生導師說,希望大家勇于擔起歷史賦予的責任,自覺成為科學道德的維護者和嚴守科研規范的倡導者。

上海大學黨委宣傳部部長李堅向《新民周刊》記者透露,上海大學有一組非常熱門的通識課——“大國方略”系列課程。“這組系列課程,集中了上海大學‘高峰’‘高原’學科和強勢專業的優質師資,其中有中國工程院院士、國家973計劃首席專家,還有國家杰青、‘萬人計劃’領軍人才、‘千人計劃’專家等,涉及學科或專業有大數據、無人艇、超導材料、信息安全、心臟修補、材料基因、公共藝術、影視制作、建筑、金融、經濟管理、知識產權、社會網絡等。”李堅表示,“強勢學科的名師大家參與授課,保證了教學質量。這些大家自己不畏艱難的經歷,以最雄辯的方式,揭示了科技創新對中華民族偉大復興的重要意義,激發起大學生強烈的家國情懷和創新動力。”

去年12月,中共中央總書記習近平在全國高校思想政治工作會議上指出:“高校立身之本在于立德樹人。只有培養出一流人才的高校,才能夠成為世界一流大學。”

有關“立德樹人”,上海師范大學副校長柯勤飛說:“教育部即將推出國家《教師教育振興行動計劃》,在黨的十九大即將召開之際,我覺得對我們這所以教師教育為特色的師范大學來講,是提出了新的要求。”

9月開學之初,由中共上海市教育衛生工作委員會、上海市教委指導,由上海師大主辦演出的原創話劇《師說》,在上海師大引起了較大反響。這部由上海話劇藝術中心知名導演楊昕巍執導,上海師大謝晉影視藝術學院學子表演的話劇,講述的是中國近現代著名教育家、心理學家廖世承的故事。作為上海師大的創辦者,廖世承當年苦苦尋求教育救國之路、教育興國之途。

楊昕巍在收集廖世承先生身世素材的時候,發現了他與當年知名學者諸如錢鍾書等人的交集。在楊昕巍看來,唯有名師引領,才能以正學風。

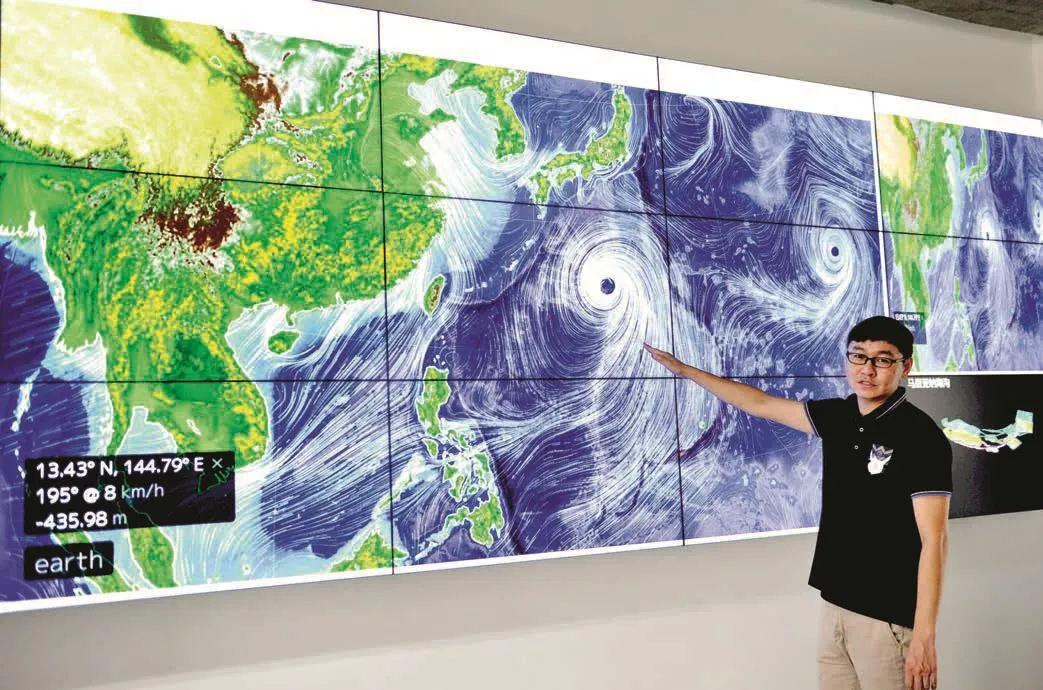

上海彩虹魚海洋科技股份有限公司和上海海洋大學深淵科學技術研究中心采用“國家支持+民間投入”、“科學家+企業家”的創新模式,正在打造我國第一個萬米級載人深潛器“彩虹魚”,計劃2020年載人挑戰全球最深的馬里亞納海溝。

如今,在上海,為教育事業改革發展提供核心支撐的,正是上海正在著力建設的一支高素質專業化教師隊伍。就高校來說,在崗高層次人才大幅增加,其中包括“兩院”院士101人、“百千萬”人才工程專家220人、中央“千人計劃”專家534人、“長江特聘”教授303人。這些領軍人物,在上海科技創新和經濟社會發展中發揮著關鍵引領作用。

學科建設穩提升

根據《布局規劃》,到2020年,上海高校一級學科點建設數量穩定在550個以內,覆蓋95個一級學科。新增學科點主要用于發展經濟社會急需的支撐學科和緊缺學科。到2020年,使上海高校學科整體實力達到新水平,20個左右一級學科點和一批學科方向達到國際一流水平,180個左右一級學科點躋身國內學科排名前20%,且這些一級學科點中至少有一兩個二級學科或方向達到國際先進、國內一流水平。

規劃公布至今,上海已率先對接落實國家“雙一流”戰略。上海市政府于去年年底與教育部簽署新一輪共建協議,部、市繼續重點共建在滬8所部屬高校,支持加快世界一流大學發展步伐。與此同時,上海還遴選出有條件的市屬高校啟動高水平大學建設,給予強有力的政策和資源支持。通過全面實施“高峰”“高原”學科建設計劃,目前上海已分類支持102個學科點加快發展,并取得顯著進展。

上海市教委主任蘇明透露,在學科建設方面,上海高校進入ESI(基本科學指標數據庫)全球排名前1%的學科數,由2012年初的40個增至目前的89個。五年來,上海高校每年獲得國家“科技三大獎”的數量,均占全市獲獎總數50%左右,其中牽頭完成的獲獎項目占全市獲獎總數超過60%。

“高峰”學科面向國際學科前沿,瞄準國家和上海市重大發展戰略需求,目標是建成國內領先、在國際上有重要影響、制度先進、高端人才集聚的學科點。譬如華東師范大學傳統強勢學科教育學、地理學,分別入選“高峰”I類、II類計劃。所謂Ⅰ類“高峰”學科,其建設目標為:一級學科點保持或建成全國第一,總體實力達到世界一流。所謂Ⅱ類“高峰”學科,其建設目標為綜合實力努力趨近全國第一,并在若干學科方向達到世界一流。通俗點說,就是在全國數一數二。

“高原”學科群則向兩個維度進行構筑——廣度、深度。在財政上——一方面,上海鼓勵高校利用高等教育財政投入方式轉變后的校級統籌資金,構筑“高原”學科群;另一方面,對于符合上海市重大戰略需求的學科建設項目,由市級財政給予專項支持。

“高峰”“高原”所帶來的,是科研水平的穩步提升。

以同樣入選一流學科建設高校的上海外國語大學為例。該校于2015年成立外國語言文學一級學科學術委員會,建立高峰學科機制保障。其通過對各二級學科的整合,來推進外國語言文學一級學科發展。與此同時,上外還著力推進“戰略語言”建設,為國家和地方發展提供關鍵人才儲備。無論英語、俄語、法語、德語、西班牙語,還是烏爾都語、馬來語、斯瓦希里語、爪哇語、普什圖語等,都力爭在學科建設上有所突破。

在“高峰”“高原”建設的第二階段,亦即2017-2020年,上海市級財政繼續加大對“高峰”“高原”學科建設的支持力度,與此同時,建立中期評估與動態調整機制。

直面經濟社會“主戰場”

入選一流學科建設高校的東華大學,高度重視“雙一流”建設,聚焦全球紡織科技發展戰略和科技發展前沿,基于紡織學科內涵發展和領域拓展的自身需要,結合學校“以工為主,工、理、管、文等學科協調發展,國內一流、國際有影響,有特色的高水平大學”目標定位,以及以紡織為一體、材料和設計為兩翼的“一體兩翼”學科發展規劃,提出建設“現代紡織科學與工程”世界一流學科,確定以紡織科學與工程學科為主體,紡織科學與工程、材料科學與工程、設計學等三個優勢特色學科為對應學科,同時輻射帶動控制、機械、環境、化學、管理等相關學科,立足中國特色,瞄準世界一流,著力發展“新型纖維材料”“先進紡織智能制造技術”“生態紡織染整技術”“服裝科技與時尚設計”“紡織新材料”“紡織軟物質科學與技術”等跨學科、綜合性、涵蓋紡織全產業鏈的六大學科領域。

近幾年來,東華大學學生就業率方面保持高位穩定,2016屆畢業生整體就業率為97.15%,學生就業分布行業廣泛,76.51%的東華畢業生成為上海新的建設力量。

在上海師大副校長柯勤飛看來,一流學科的鍛造,離不開學校的立校之本。她告訴記者:“上海師大必須凸顯師范特色。之前,我校已有兩個項目入選國家卓越教師培養計劃——一‘語文教師教科一體化培養’和‘面向教育國際化的卓越小學教師培養’。最近,我校與全國6所部屬師范院校及其他24所地方師范院校共同入選‘卓越中學教師’培養工作單位。我校師范生的培養,離不開我們所處的上海。作為國際化大都市的上海,正在打造卓越的全球城市,卓越的基礎教育是卓越城市建設的必然組成部分,教師教育也必須相應盡快實現從基本滿足需要到卓越的跨越。”

上海師大教育學院現代校長研修中心王健副教授則表示,從2012年至今,該校已組織十多批次400多名師范生,分別赴美國、新西蘭、韓國、日本等國進行教育見習、實習和考察,安排師范生走上當地中小學講臺進行實習教學。該校于2011年組建的以首任校長廖世承名字命名的“世承班”,從師范生中選拔優秀學子,進行專門培養。學校還組織師范生實踐教學基地聯盟,建立“卓越教師聯合培養基地”,加強師范生入職前的實踐培養。同時,學校還積極創新與地方政府、中小學協同培養模式,與各區開展戰略合作,在上海各區建立專業實踐教學基地。在王健看來,這些都可以納入“就業一公里工程”的范疇。該校此舉,亦贏得了經濟社會“主戰場”的肯定。市三女中校長徐永初即表示:“上師大本碩連讀的師范生,視野開闊,頭腦靈活,有情懷,有情調,有精神層面的追求。教書育人、立德樹人,我們歡迎這樣的學子成為市三女中教師。”