宅茲中國之象

——宋唯源先生的藝術(shù)

□余世存

宅茲中國之象

——宋唯源先生的藝術(shù)

□余世存

時至今日,有古典中國意識的人不多了。只要看看當(dāng)代的生活,我們大概能夠承認,我們當(dāng)代中國人跟古典中國人之間的距離遠大于我們跟西方人之間的距離。全球化時代的飲食男女、衣飾審美、經(jīng)驗表達等,越來越一體化了。自然,在充分世界化的過程中,人們也深知充分個體化、個性化的重要。只是很多人意識到自性的需要時,已經(jīng)難以從自家的源流中汲取營養(yǎng)了;人們多成為宅家的客人,成為漂泊在異鄉(xiāng)或故鄉(xiāng)的異鄉(xiāng)人。藝術(shù)家尤其慘烈,他們在擁抱全球化的審美中往而難返,他們迷失,失去了歸宿和認同。他們的表達成為一生的試驗或一個時代的犧牲,他們成為歷史或時代之手借以書寫的文本,他們難以自覺成為歷史或生命存在的推手。

事情當(dāng)然有例外。古典中國仍以其規(guī)模巨量的文化寶藏召喚著它的傳人,古典中國人的心靈仍以其永恒的魅力吸引中外的識者、覺者參贊、再現(xiàn)并光大……盡管新文化運動長達百年,但古典中國在現(xiàn)代中國轉(zhuǎn)型的新生之旅中越發(fā)顯示出其不朽的價值。今天我們已經(jīng)承認,那些新文化運動的對立面,一度被視為落后、保守甚至反動的人物、精神,其實多是我們文明最寶貴的財富。古典中國甚至是現(xiàn)代中國必要的參照、必然的起點。因此,那些在西化、全球化的浪潮中與時浮沉的運動、人物,最終需要與古典結(jié)緣。而那些一開始即反身而誠的藝術(shù)家,那些對中國、古典懷抱虔敬的使徒式的藝術(shù)家,則天然有著富家子般的信念,他們無視時代的潮流,甚至敢于棄絕社會,執(zhí)著地將自己獻祭給古典中國,他們中的幸運兒也確實得到了救贖,他們最終得其神明地跟古典中國合為一體,他們成為古典中國的當(dāng)代人格象征、藝術(shù)表達象征。

在這樣的例外中,宋唯源先生就是一個極為幸運的藝術(shù)家。我們今天看到,他的中國表達:詩詞、書法、篆刻、古琴、京劇都是上乘,繪畫中的山水、花鳥、人物等都極精到。曾有一段歷史時期,他這樣的人會被稱為“遺民”,甚至“遺老遺少”。他對古典中國藝術(shù)門類的學(xué)習(xí)是那么投入,從形似到神似的境界無一不求,以至于人們初接觸時,難以認出他的個性、他的藝術(shù)創(chuàng)新、他的現(xiàn)代性。但宋唯源顯然不是那種幸運的“遺民”,不是那種只會死守傳統(tǒng)的“遺老遺少”,甚至說,他的藝術(shù)人生并非幸運可言。因為我們的時代社會一直流行的成功富貴神話跟他絕緣,我們社會一直流行著三五年即見分曉的暴發(fā)故事,我們社會流行著明星臉熟效應(yīng)……宋唯源卻有著長達十年的海外講學(xué)、求藝生活。這本身即可說明獻身藝術(shù)的慘烈和付出,他今天的成就來之不易。

宋唯源其實可以不走這條道路,以他的才華天分,他完全可以走尋常的道路。他在20世紀(jì)80年代初即嶄露頭角,他完全可以跟那一代人一樣,留在國內(nèi),引領(lǐng)潮流;或者到海外鍍金,歸來再領(lǐng)風(fēng)騷。無論哪一種,無論在國內(nèi)受西方藝術(shù)的影響,還是在國外領(lǐng)受西方藝術(shù)的洗禮,在成長的過程中,都會漸漸地洗盡鉛華,刪除觀念、概念等主觀先行的模式,而返璞歸真,回歸古典。這樣的藝術(shù)人生之路極為尋常,幾乎是絕大多數(shù)藝術(shù)家的道路。對青春、尋找、藝術(shù)探索來說,似乎哲人的話可以成立,向上的道路跟向下的道路是一樣,最終殊途同歸。我們也確實看到,曾經(jīng)一度浮躁、張揚的藝術(shù)家們不約而同地回歸了古典,西化的回歸了東方,現(xiàn)代的引入了傳統(tǒng)的元素。

宋唯源走的路有所不同。當(dāng)他的藝術(shù)同行初露才華之后,大踏步前進,在國內(nèi)國外都表達得如日中天的時候,他遠赴海外參悟、講學(xué),在創(chuàng)作上他一度沉默了,以至于朋友們時常想起他來。梅墨生回憶說,宋唯源出國多年后,藝術(shù)圈子沒有忘記他,史國良、李老十等人會談起他來,稱贊他的才華。由此可知,宋唯源的道路之不同尋常。當(dāng)他的藝術(shù)圈子、他的藝術(shù)家朋友們都在呼風(fēng)喚雨、引領(lǐng)一個時代的藝術(shù)潮流時,他像青年學(xué)子一樣長久地研讀,在海外默默地觀看中西藝術(shù)的源流,探究中西藝術(shù)的異同。

這是一種藝術(shù)的人生,或者說,藝術(shù)家把人生過成了真正的藝術(shù)。這又是英雄的人生,藝術(shù)家把人生過成了真正的英雄。

真正的藝術(shù)既是對心靈的救濟,對精神的成全,又是對人的自我完善,對人的提升。真正的藝術(shù)是人類社會的活水,是能量之源。當(dāng)一個時代都陷入迷狂、流行之時,真正的藝術(shù)家懂得隱遁、棄絕,懂得首先救拔自己于凡俗,以從文明史上的藝術(shù)寶庫中尋求營養(yǎng)、尋求加持,使自己獲得拯救般的英雄才能,從而在重返社會時,能夠給民胞物與提供新的文明樣式,提供啟蒙性的精神產(chǎn)品,提供正當(dāng)有效的服務(wù)。這樣的人生過程,在神話傳說中是英雄的歷險,在現(xiàn)代社會看來是成長的必經(jīng)之路。這樣的英雄故事對青年學(xué)子、仁人志士、作家、藝術(shù)家們都是適用的。這也是中外論者一再致意的人類英雄的范式主題:冒險、出走、試煉之路、尋找,跟繆斯或其他什么女神相會,恩賜、回歸、救贖、超越……

宋唯源 《雪景》 360×145厘米

宋唯源 《初霽》 136×68厘米

宋唯源 《松柏》 136×68厘米

宋唯源的藝術(shù)生涯幾乎有意無意地再現(xiàn)了這一范式。對他曾經(jīng)的沉默,藝術(shù)家朋友們的期待,完全用得上薩特寫給加繆的贊詞:“……人們還在揣度:他將要做什么?因為他被一些不可回避的矛盾所困擾,曾暫時選擇了沉默。但他屬于那種罕見的人,他們遲遲不做選擇,可一旦做出了抉擇便忠貞不渝;對這種人我們完全可以等待。總有一天,他會開口的。我們甚至不敢貿(mào)然對他未出口的話稍加推測,但我們相信他與我們每個人一樣,是隨著世界的變化而變化:這就足以使他的存在始終富有活力了。”

從宋唯源后來以至今天堅定的古典中國藝術(shù)“血統(tǒng)純正論”來看,他的沉默、海外講學(xué)、歸來、復(fù)出是一種深化,是一種對古典中國藝術(shù)的鐘情、捍衛(wèi)和光大。古典中國人曾說:“觀天下書未遍,不得妄下雌黃。”對比20世紀(jì)80年代中國藝術(shù)家的不學(xué)、妄言、現(xiàn)賣或輕浮,宋唯源所努力的,在于對東西方藝術(shù)做同情之理解,在對古今中外藝術(shù)流變熟悉的基礎(chǔ)上,選擇了自己心儀的方式,這是跟他的習(xí)性、他的認同高度一致,甚至不曾須臾分離的藝術(shù),即古典中國藝術(shù)。

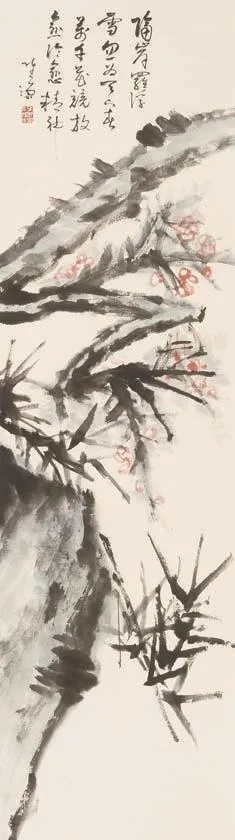

宋唯源 《巧秀》 136×68厘米

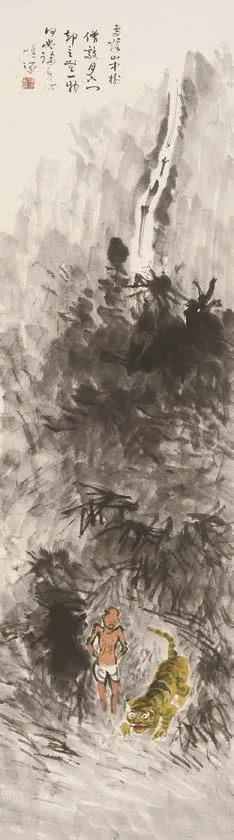

宋唯源 《東坡畏犬》 136×68厘米

我們知道,古典中國藝術(shù)在一百年來的新文化運動中經(jīng)受了種種挑戰(zhàn),中體西用、西體中用等,都是人們左沖右突尋求突圍的新生道路。無論何種道路,古典中國藝術(shù)遭遇了坎陷。它的力量、價值乃至存在,都受到了質(zhì)疑。這是一種人文史長周期中沉降起伏的必然現(xiàn)象,即學(xué)問乃至藝術(shù)表達都受“時勢權(quán)力”的勢利驅(qū)使。歷史必得經(jīng)過這種勢利,才能再度復(fù)興傳統(tǒng)學(xué)問或藝術(shù)的精神。

另一方面,隨著中國經(jīng)濟度過鴉片戰(zhàn)爭以來尤其兩次世界大戰(zhàn)以來的急劇下跌周期,而有了攀升至世界前列的實力,中國生活乃至中國藝術(shù)再度“復(fù)活”。這一社會現(xiàn)象在近年大量地發(fā)生著。只不過,這種現(xiàn)象既是時髦,又是一種歷史的必然。在這樣的歷史趨勢中,宋唯源先生的藝術(shù)尤其值得注意。因為他的藝術(shù)并非時代流行的枝葉,他的藝術(shù)幾乎深植于中國根底,跟流行、時尚不同,他自始至終都“宅茲中國”。

中國是什么,今天我們已經(jīng)難以簡單地界定了。但確實,有一個跟現(xiàn)代中國完全不同的古典中國,跟現(xiàn)代中國的西化、在路上有所不同,古典中國是本土的、自足的。古典中國跟現(xiàn)代中國一樣,隨時變易,同樣有著珍貴的現(xiàn)代性,即對人的發(fā)現(xiàn)和成全。站在現(xiàn)代或西方的視角看,我們一度誤以為古典中國藝術(shù)跟傳統(tǒng)王朝一樣是過去了,以為古典中國藝術(shù)跟古希臘羅馬藝術(shù)一樣終結(jié)了,盡管我們想見孔夫子仍能生發(fā)溫情,讀二王書法仍無由地親切,看到宋元的山水畫而懷抱崇高……但我們再也不念茲在茲了,生活似乎把我們推進到一個劇變的現(xiàn)代旅程中,我們難以從容、難以展開。

這其實是一種誤解。跟古希臘羅馬藝術(shù)的終結(jié)有所不同,跟西方藝術(shù)或現(xiàn)代藝術(shù)“不斷創(chuàng)造性的破壞或創(chuàng)新”不同,古典中國藝術(shù)一直在尋找它的時代闡釋者,一直在尋找它的人格形式。古典中國藝術(shù)誕生在大陸中國這樣一片半封閉的國土中,它一如星云、年輪等一樣,“抱殘守缺”地向現(xiàn)在、未來敞開。古典中國藝術(shù)一如中國山水,在艱難中、在蒙昧中等待著獻祭,等待著天啟。

在中國式的解釋里,山水時空是一種蒙卦時空,又是一種蹇卦時空。它代表了險難,象征了迷失;同樣,它也代表了教化,象征了修行。中國山水確實不同于歐洲、北美大陸那樣明快、層次分明的山水,中國山水山環(huán)水抱,云遮樹斷,經(jīng)常在霧中,在混沌中,在暗昧中。參悟中國山水是一門人生大學(xué)問。對中國人來說,嗜欲深者天機淺。那些迷失者、那些時髦者、那些欲望功利者,他們的天機被蒙塵了。因此,需要藝術(shù)等文明手段來開智啟蒙,來使人發(fā)現(xiàn)他自己、照見他自己、實現(xiàn)他自己。一方面是義理辭句,一方面是天人之象,中國藝術(shù)既在觀象系辭,更在得象忘言,得意忘象。

宋唯源 《肖像寫生》 136×68厘米

在這方面,古典中國藝術(shù)以其悠久的經(jīng)驗,積淀了足夠的形式,能夠?qū)懶膶懯值貓D畫宅茲中國的人生社會之象。因此,古典中國藝術(shù)是關(guān)乎精神的、心靈的、自我的,而非物質(zhì)的、大眾的、社會的。古典中國人曾言,懸象著明莫大乎日月,他們從明象開始,明其明德,參贊造化,新民親民,止于至善;古典中國藝術(shù)中的繪畫也是一種懸象,這種懸象在于與時消息,給予自己、同胞以生存的信念和自我的完善。

因為這樣的手段和可能性,像宋唯源這樣的大藝術(shù)家可以完全無視時代社會的浮華。他們知道,在自身未能得其意象之前,自己的身心有待修持。在身心得到成全之后,社會仍可能冷漠,但這種冷漠,可能來自于社會病態(tài)人格的廣泛流行,來自于世道人心的蒙塵。他們不需要這種病態(tài)、蒙塵的認可,他們有足夠的耐心等待人心的復(fù)蘇,等待平易物理和健康人性的要求。因此,他們棄絕、沉默、日夜鍛煉自己,以使自己具有懸象般明心見性的創(chuàng)造。

從宋唯源的每一幅作品中,我們都能看到一種干凈、健康,看到古典中國藝術(shù)將一種輝煌逼人的才氣浸潤成全的愛惜,看到古典中國書畫對一種現(xiàn)代狂狷靈魂恰到好處的增益。是的,宋唯源是狂狷的,他的書法仍執(zhí)著地保持著古典中國文人、士大夫的品格,這跟他的繪畫一起構(gòu)成了一種張力。這種張力屬于我們時代,更屬于他對古典藝術(shù)的發(fā)揚。

我們今天越來越明白,人的自我實現(xiàn)要在去自我中心化。因此,人的自我、個性表達在某種角度上看是要去除的。借用詩人艾略特的話,真正的藝術(shù)家的個性并非是對傳統(tǒng)的背叛,而是增富了傳統(tǒng),對傳統(tǒng)秩序的微小的變動;真正的藝術(shù)家不是放縱感情,而是逃避感情,不是表現(xiàn)個性,而是逃避個性,他的存在意義在于回答藝術(shù)手段之于世道人心的關(guān)系。宋唯源的藝術(shù)魅力即在于此,他的作品既是一種療治、一種救濟,又是一種自由的表達、一種隨心所欲地創(chuàng)造。

因此,我們說,宋唯源先生是蹇難的,又是啟蒙的。他付出了辛勞,卻又是幸運有福的。在他以堅忍的心智去國遠游、長期觀看中外藝術(shù)、觀看時代的浮沉?xí)r,他一定有著對自己、對外人的傾訴愿望。我們知道,這一類傾訴是所有傾訴中最值得傾聽的。所有最為重大的人類傾訴,都是從遙遠的地帶曲折地傳遞到生存的中心。宋唯源說,那種總希望外人、他人認識自己,并為此用種種機巧來引人注目者,都是一種“俗”。給別人畫的畫是俗的;給自己畫的畫,給自己愉悅的,自己追求的,才是雅的。這樣的話是見道之言,也是古典和現(xiàn)代文明都一再強調(diào)的,人是自己和萬物的尺度,人是目的,人生要義在于適得其所。

宋唯源要傾訴的,遠不止于此,對他來說,這些傾訴更是他的藝術(shù)作品。他服務(wù)于自身和我們大家的,是他超越時代,對古典中國藝術(shù)的探尋。他重溫了古典中國人的勞動、認真、才思,并竭力向我們傳遞這種君子人格和高貴精神的圓滿。他對現(xiàn)代生活的態(tài)度,他對藝術(shù)的虔誠,他對人心安置的示范,都是現(xiàn)代社會處于管制和異化生活中最寶貴的經(jīng)驗。他的努力刻苦,他的精神強大,他的用心虔誠,使他的藝術(shù)表達如此貼近我們。這讓我們初觀可能隨意,再看肅然,再看親切可感,百看不厭。在宋先生的作品中,給人印象最深的,莫過于他的作品少受時代思潮、藝術(shù)樣式的影響或說污染,他的作品干凈、純粹、空靈、游思相伴,他的作品有著在路上的愉快,又有著宅家的安頓。這正是現(xiàn)代化追尋卻不得的現(xiàn)代性,現(xiàn)代化求新求變,很少知道新和變并非現(xiàn)代性,那種從傳統(tǒng)、古典延伸至現(xiàn)在和未來的道,本來是極為簡單的,人心是極為簡單的。瞻之在前,忽焉在后。這種至簡之道才是真正的現(xiàn)代性,是藝術(shù)家們夢想難得而今天的宋唯源可以隨意揮灑的東西。

這是一個得中國藝術(shù)精神神韻的藝術(shù)家,一個在中國藝術(shù)的殿堂內(nèi)登堂入室的藝術(shù)家,一個有著信徒般熱誠又力行的藝術(shù)家。盡管有人不一定同意他的藝術(shù)手法,有人不一定同意他對古典中國的熱愛,但他的藝術(shù)中的古典精神、尊嚴意識和天人之美是不言而喻的。他的作品,無論詩詞、書法,還是繪畫,都是向一個傳統(tǒng)的文明致意,是向現(xiàn)代生活發(fā)出的召喚,是一個現(xiàn)代中國人安身立命的示范。宅茲中國,這是我們自家的精神氣象。

這是值得祝賀的。

宋唯源 《人物》 136×34厘米

《伏虎》 136×34厘米

《詠梅》 136×34厘米

《蘭花》 136×34厘米

經(jīng)作者授權(quán)轉(zhuǎn)載自《藝術(shù)廣角》2013年4期

宋唯源

曾用名宋筱明,字胤儒,1957年生于北京。1980年以第一名的成績考入中央美術(shù)學(xué)院中國畫系葉淺予教學(xué)實驗班,得益于人物、山水、花鳥三者并重的教學(xué)體系。宋唯源對中國傳統(tǒng)文化那種真誠與純粹已深入骨髓,集傳統(tǒng)之大成,山水、人物、花鳥兼能,寫意、工筆、水墨、重彩并擅。