論傳統與創新

□亓文平 青島大學美術學院講師

論傳統與創新

□亓文平 青島大學美術學院講師

傳統與創新一直是繪畫實踐者面對的核心問題。對于概念的不清晰認識,往往導致一些帶有偏見的極端觀點。為避免這種誤導,繪畫實踐者有三點值得思考:首先,要時刻保持懷疑、批判的精神;其次,畫家要具有廣闊的視野;再次,要有創造性思維的轉化能力。

傳統;創新;批判精神;轉化能力

“太陽之下,本無新事。” ——《圣經·傳道書》

“我不創造,我只發現。” ——畢加索

“有人以現代的名義指責繪畫,今天還要畫歷來所畫的畫。我認為,這跟指責一個女人還要生孩子,稱此事自巖穴時代已被無數次重復一樣荒唐。行為雖然一樣,但明天生下的孩子卻是獨一無二!” ——畫家克萊爾[法]

一

關于中國畫的傳統與創新,李可染先生有一句經典的概括:“以最大的功力打進去,以最大的勇氣打出來。”關于傳統和創新,我相信每個人都有不同的理解。

有些人往往對此類話語不假思索地照搬,漸漸使原本充滿生命力的經驗總結最終變成了一種教條的概念。對于傳統和創新的解讀往往有兩種比較極端的方式:一種是泥古不化,恪守傳統。因為按照這部分人的理解,要想更好地創造,必須要先學習傳統文化。然而,幾十年埋頭于傳統,會導致難以脫離前人的窠臼。另一種則在創造的名義下盲目求新。雖然形式和面貌變得新穎了,但是我們卻看不到任何文化基因的存留,因而顯得單薄而空泛。值得注意的是,大多數人的判斷力卻時常因這兩種現象而被迷惑:他們或者在看不懂的繪畫面前,生怕盲目評論錯過了經典,因而隨聲附和;或者僅僅把最熟悉的傳統語言符號作為衡量繪畫價值的標準,冒充專家。

我們通常采用兩種形式來解讀傳統與創新,第一種是泥古不化,恪守傳統。在我們根深蒂固的思想中,只有先謹記傳統文化的意義,才能在各種領域進行更好地創造。不過,由于人們長久地鉆研傳統文化,使得現在我們所做所想很難擺脫古人的模式。第二種是打著創造的旗號盲目求新。形式和面貌改變了不少,不過卻很難從中看到傳統基因的影子,導致缺乏生命力而顯得空洞。

當然,我強調這兩種極端現象的目的不是要成為一個折中主義者,不是希望在兩者之間尋求一種平衡,而是想要達到一種合適的度。孔子講“中庸之道”,就是指不偏不倚,折中調和的處世態度。怎樣才能恰到好處?這要依靠個人感知。我們習慣的思維方式是喜歡把問題劃分成“好”與“壞”兩種極端的形式,但是仔細想一想,所有的事物都是那么絕對嗎?其實所謂的“好”與“壞”,往往取決于我們看待事物的角度和方式。如何能夠做到恰到好處,這是一個千古難題,我的理解是通過個人的感知來判斷。通常我們習慣把問題劃定出一個屬性,不是好就是壞,然而事實上,并不是所有的事情都能通過好與壞來判定,我們口中的好與壞,實際上是取決于主觀的思維。

二

如何在傳統與創新的問題避免陷入這樣的誤區,我覺得有幾點值得思考。首先,我們要保持懷疑、評判的精神。“泥古不化”的根源是許多人對于傳統失去了判斷力,故分不清何為糟粕,何為精華。懷疑精神就是我們對那些反復重復的一些說法,要時刻保持高度警惕、保持獨立思考和獨特的角度,只有這樣我們才能重新認識和發現傳統中長期被我們忽視的最有價值的東西。其次,畫家應該具有寬闊的視野,始終保持著一種開放、寬容的胸襟去接納新的事物。只有不斷地注入新鮮血液,繪畫才能保持發展的原動力。朱熹有詩云:“半畝方塘一鑒開,天光云影共徘徊。問渠那得清如許?唯有源頭活水來。”所謂“源頭活水”總是不同觀念碰撞的結果。最后,一定要擁有創造性思維的轉換能力。也就是說,我們在掌握了傳統語匯這樣基本能力的前提下,應該盡快地轉化為自己對生命和思想的表達,而不要過多停留。這種創造性的轉化能力往往取決于人的創造力和想象力。但是,創造的過程絕不是先做好筆墨的基本功,然后再去尋求創造這樣簡單的過程。實際上,我認為兩者并不是前后銜接關系,而相互交錯滲透、相互催化的一個過程。例如,黃賓虹先生對中國畫筆墨的總結是建立在現代語境的認知基礎上,而他對水墨的變革之心同樣和他對筆墨的深入鉆研密不可分。

在我看來,傳統是一種有生命力的精神,并非我們眼睛所見到的那些所謂的“經典”實物。謝赫說“跡有巧拙,藝無古今”,假如我們真的能與往昔的歷史產生某種交流,那就是作為人的最基本的直覺本能。這種本能本來應是每個人與生俱來的東西,只是世俗的侵擾慢慢地讓一部分人變得遲鈍、麻木,甚至虛偽。藝術的一個重要功能就是保持人的這種直覺。假如我們能夠與以前的歷史進行思想上的交換,那這種屬于人的本來的直覺,我們把這個看作與生俱來的能力,可是這種能力會隨著我們長大經歷變多,逐漸變得不那么純粹了,也可以說是不“真”了。而藝術的一項重要的技能就是維持我們的這種天生的直覺。因此,我們要始終和兩種東西保持緊密聯系:一為自然,二為社會。經常與自然親近,可以保持一種對生命、自然和神秘的感知力;經常與社會中形形色色的人物接觸,能讓我們保持情感的鮮活力。這些東西,就像是一條隱形之鏈,連接古今。從某種程度上說,所謂的創造就是在歷史凸顯的問題中重新發現。換言之,所謂的新發現,只是因為視點的變動與視域的擴大,使原來的一些問題呈現出新的意義。

三

自從新文化運動以來,摒棄舊文化,求新求變一直是文藝發展關注的內容。今天的文化更是空前繁榮,但是相較于民國時期,我覺得我們無論對于真正的外來之“新”,還是對于傳統文化的“精髓”,都有些漸行漸遠的味道。藝術家要不以傳統國學為炫耀,談必引經據典,唯我獨尊,雖華麗往往不知其精髓和意義所在;要不對于傳統文人的德行和學問都不曾真正觸及,西方經典僅熟悉一二,卻妄談現代與創造。不管是對傳統精華的繼承和發揚,還是銳意革新,我覺得都離不開文化的視野和修養的支撐。舉一能反三、采十能煉一,都需要一種智慧,而非知識積累的多少。自許才情“天七人三”的金石大家趙之謙,在《贈鄭庵侍部橫披》中曾說:“不讀五千卷書者,無得入此室。”以前總覺此語狂妄,今日看來,則并非狂妄,不讀書何以有與其對話之平臺,腹中無此修養何談文人之畫,心中未有滿腹經綸又何言新舊之變。

對于從事史論和繪畫的態度,我始終記得曹意強導師說過的一句話,他要求學生“以經典為基礎,以批評為精神”。他進而解釋:“所謂批評精神是指站在巨人智慧的基礎上對知識的進展提出自己的判斷和見解,推動學術的發展。藝術上的批評精神也是如此,批評是創新的動能。可是現在少有人體會到批評的真諦……”(筆者根據與導師曹意強先生的談話,整理而成)這兩句話實際上也是對傳統和創新的態度,尊重前人智慧,而又以新的角度審視藝術的發展。

對于傳統和創新,我的理想狀態類似于評論家程大利對山水大師傅抱石的評價:“在傅抱石的畫前,任何人都承認它是新的,但卻是地地道道的中國畫……”

[1] 李可染.李可染論藝[M].北京:人民美術出版社,2006.

[2] 朱熹.朱熹集[M].成都:四川教育出版社,1996.

[3] 趙之謙.戴家妙,整理.趙之謙集[M].杭州:浙江古籍出版社,2015.

[4] 傅益瑤.我的父親傅抱石[M].上海:上海辭書出版社,2006.

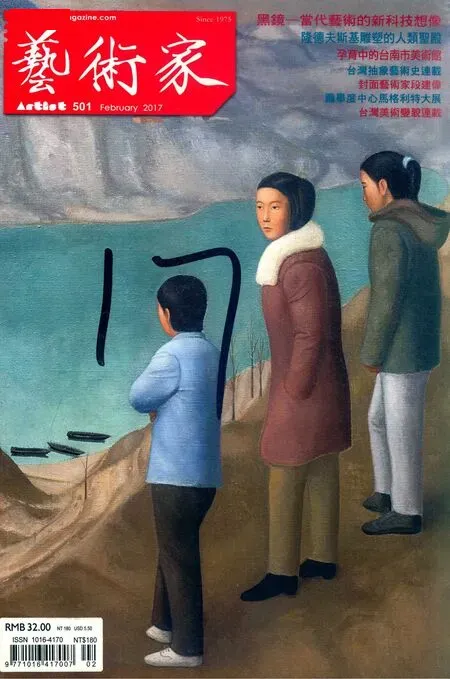

亓文平 《春暖花開》 70×138厘米

亓文平,男,生于山東淄博,漢族,青島大學美術學院講師,2011—2014年于上海大學美術學院攻讀博士學位,師從導師曹意強教授,攻讀西方藝術史。