海洋新能源產業技術創新系統構建及政策保障

(.廣東海洋大學 管理學院,廣東 湛江 54000;.華南農業大學 經濟管理學院,廣東 廣州 5064)

海洋新能源產業技術創新系統構建及政策保障

羅興婷1,張葦錕2

(1.廣東海洋大學 管理學院,廣東 湛江 524000;2.華南農業大學 經濟管理學院,廣東 廣州 510642)

海洋新能源是可再生能源,蘊藏量巨大,開發利用海洋新能源對緩解我國能源危機、海洋污染具有重要作用。我國海洋新能源產業存在技術研發滯后、不穩定、產業鏈不成熟等問題,為優化海洋新能源產業,創新資源配置,基于企業、科研院所、高校三者組成的創新主體,由創新主體的外部環境和內部環境共同組成的支撐系統兩方面構建海洋新能源產業技術創新系統。通過對海洋新能源產業技術創新系統運行機制的研究,提出以打造創業技術信息平臺、提高創新能力、利益分配和國際交流四個維度提高創新主體的運行效率;從創新政策、政治法律、宏觀環境、財政支持與中介服務等五方面改善產業發展支撐環境的相關政策保障。

海洋新能源產業;技術創新系統;政策保障

1 引言

隨著全球海洋產業重點發展對象逐漸從傳統海洋產業向高技術海洋產業轉移,海洋新興產業地位正在崛起[1],并隨著陸上能源的逐漸枯竭,海洋新能源的開發進程在不斷加快。我國海洋新能源產業儲備豐富,理論儲存量超過15.8億kW,但技術開發量僅達到6.5億kW,開發利用空間巨大。《國家“十二五”海洋科學和技術發展規劃綱要》指出,將海洋新能源作為重點能源研發對象,助力中國能源經濟轉型升級。海洋新能源作為我國未來重要的能源供給來源,但其技術開發和技術成果轉化仍處于小范圍應用階段[2]。

現階段,作為海洋新能源中開發技術最為成熟的潮汐能在發電站運營和管理方面有著較豐富的經驗。但由于大電網的鋪設延伸、企業盈利微薄、海洋新能源市場制度不規范等原因,自20世界50年代以來我國建設的76座潮汐電站至今只剩下8座在運營,200kW以上的424處潮汐能選址也因填海工程、港口建設等一系列涉海工程的影響,能源資源優勢開發計劃就此作廢。由于長期對海洋新能源開發不重視,致使我國海洋新能源產業技術落后于發達國家。自2010年以來,我國有關部門向國家申請的海洋能項目僅60余項,海洋科技成果轉化率約25%,遠遠低于發達國家的60%,且真正實現產業化的不足5%,產業化程度明顯滯后于海洋經濟發展速度。因此,本文擬以創新主體消化吸收產業共性技術為基礎,整合有關資源建立海洋新能源產業技術創新系統,實現向關鍵技術突破,實施向關聯個體進行產業技術轉移、擴散,加快創新鏈與產業鏈耦合,形成以海洋新能源產業關鍵技術為核心競爭力的重要路徑。

2 海洋新能源產業技術創新系統內涵

2.1 產業技術創新系統內涵

熊彼得最早提出產業創新概念,但直到20世紀60年代中期學術界才開始對產業創新進行大量研究。Freeman C最早提出產業創新理論;Malerba、Breschi于1997年首次提出產業創新系統(Sector Innovation Systerm,SIS),認為產業創新系統是通過大量市場和非市場的相互作用推動特定產品不斷發展創新的系統[3]。隨后Malerba從技術領域、行為者、制度三個維度進一步深化產業創新理論[4];張治河認為產業技術創新系統是產業創新系統的核心,是提升產業創新競爭力的技術系統[5];汪志波指出產業技術創新是以產業需求技術鏈為拉動,以政府為指導、企業為核心,促進產學研深度合作,形成技術相互流動的系統性工程[6];張朝巖提出產業技術創新系統有利于優化行業內部創新資源配置,形成以不同企業、高校、科研院所與政府的有機耦合、遵照相關章程規范、共同進行創新活動的社會整體網絡[7]。綜上所述,本文認為產業技術創新系統是以技術突破為核心,整合產業創新資源,多元化主體與輔助機制,共同促進技術擴散的產業網絡系統。隨著學者們對產業技術創新系統的不斷深入探索,研究視閾逐漸從宏觀視角到具體成熟產業的技術創新系統,如礦產業[8]、汽車產業[9]、通信產業[10]等。

2.2 海洋新能源產業技術創新系統內涵

海洋新能源產業是國家未來能源戰略性新興產業,具有容量大、可再生性、低污染性等特點。與傳統產業技術創新系統相比,海洋新能源產業技術創新系統帶有明顯的海洋產業特色。傳統產業主要指勞動密集型產業和制造加工業,如食品加工業、紡織業等。一般而言,海洋新能源產業與傳統產業都屬于一般化產業,兩者存在著相似點,同時又具備產業異質性。海洋新能源產業技術創新系統與傳統產業技術創新系統相比,有三個方面的不同:①海洋新能源產業具有海洋地域屬性。海洋新能源產業隸屬海洋戰略性新興產業,涵蓋以潮流能、波浪能、溫差能等不同的海洋可利用能源。海洋新能源最終的成果轉化階段需在海上進行試驗,因此海洋新能源研究地點幾乎都屬于沿海地帶區域,地域可供選擇范圍較小;而傳統產業面對地域限定擁有較大的選擇空間,不同的地區都有相應的制造業與勞動密集型產業帶動GDP上升。②海洋新能源產業技術起步相對于傳統產業較晚,發展力度小,先進技術主要集中在歐美少數國家。目前我國發展海洋新能源重點在于產業加強共性技術的開發與擴散,重點實驗室突破關鍵技術的瓶頸,而傳統產業技術創新系統處在相對成熟產業,產業主體經過較長的發展和完善,行業共性技術得到充分利用,發展關鍵技術是當下傳統產業技術創新系統的焦點。③海洋新能源產業具有明顯的不穩定性和開發技術不成熟性,再加上缺乏資金和高新技術人才,致使海洋新能源產業鏈發展停滯不前[11]。傳統產業因其發展時間長、技術成熟、產業市場發展較規范,早已進入產業發展的成熟期,已形成完善的產業鏈與產品價值鏈。

綜上所述,本文通過結合產業發展創新系統內涵與海洋新能源產業特點,將海洋新能源產業技術創新系統定義為:以提高產業核心競爭力為目標,共同優化海洋新能源產業創新資源配置,形成由海洋新能源產業技術為核心的主體與一系列輔助協調機制,加快科技成果轉化的產業網絡關系系統。

3 創新系統組成及運行機制

3.1 創新主體

創新主體是指以企業、科研院所、高校三者組成的產學研技術創新平臺系統,產學研合作研究開發被各國認為是促進成果轉化的有效組織形式[12]。如何加強創新主體在產學研過程中的耦合程度、互動與交流是創新活動的關鍵[13]。在系統中,企業主要是作為將技術成果轉化、推動產品商業化和實際應用的創新推廣平臺,少數大型企業也具備研發中心。鑒于海洋新能源產業開發本身具備的困難性,需要大量的研發資金供給,加上政府研發補貼不足,缺乏激勵機制,企業對海洋新能源產業技術基礎研究領域缺乏動力,多是采取與科研院所、高校共同參與基礎技術開發,共同承擔風險。科研院所則是更多地關注國家政策和行業動態,注重突破產業共性技術瓶頸,將產業共性技術向關鍵技術過渡。在中國,科研院所大多為國家政府事業單位,容易獲取資金、設備、技術人員等資源;高校則是理論基礎研究應用平臺,致力于將基礎理論研究擴散到產業共性技術中。如哈爾濱工程大學、中國海洋大學、浙江大學、東北師范大學、青島理工大學等少數臨海城市大學。通過申請國家“863”海洋技術領域項目和“908”專項資金,利用互補的研發資源聯合開發海洋新能源產業,產出了眾多品質優良的科技成果。

企業在創新主體中屬于知識推廣者,著重成果的營銷過程;科研院所是知識突破者,關注創新活動研發過程;高校扮演著知識供給者的角色,強調基礎知識研究過程,同時通過技術活動向企業和科研院所輸送高品質的專業人才,擴充兩者的人才儲備,實現人才流動和技術擴散。創新活動被認為是高風險、高投資的活動。單獨個體風險承受能力有限,多個個體共同承擔風險,一方面有效規避部分風險,另一方面形成產業智力集群系統創新,企業、科研院所和高校在創新平臺中均占據著重要地位,三者各司其職,相互協作,共同發揮產業技術創新主體的核心作用。

3.2 支撐子系統

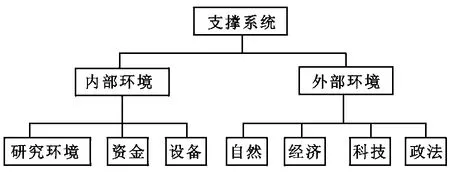

支撐子系統指的是以創新主體的外部環境和內部環境共同組成,對創新主體產生支持、促進或反作用的內外部環境系統。圖1左邊部分反映創新主體的內部環境,包括資金存儲和補給、設備持有和更新、研究環境建設與發展。充足的資金保證創新系統整體有序運行,完善的設備資源和良好的研究環境從側面為創新人才提供了優質的創新環境,從而使創新主體內部形成運行順暢、工作高效的創新過程。圖1右邊部分強調外部環境包括自然環境、經濟環境、科技環境和政治法律環境。在自然環境方面,我國擁有豐富的海洋自然資源稟賦,主要分布在浙江、青島、福建、廣東、海南等臨海省份,針對海洋新能源產業創新,在臨海城市設置研發地點進行研究開發有助于提高創新活動效率。在經濟環境方面,全球經濟與國家經濟未來發展從內部設備資金的研發投入和外部市場環境的需求影響海洋新能源產業發展進度,穩步提升的經濟水平是海洋新能源產業持續發展的重要支撐,加快海洋新能源產業化發展進程。科技環境是指一個國家地區的技術水平、技術政策、新產品開發能力等與其他科技相關因素的總和,影響市場對行業提供的產品與服務需求,這對技術密集型產業影響尤其顯著。以高新技術為核心的海洋新能源產業發展速度,取決于重大技術研發的數量與科技成果的應用程度,完善海洋新能源科技環境是提高我國海洋新能源技術進步的關鍵。在政治法律環境方面,我國海洋新能源相關項目立項論證不清、行政審批制度混亂、激勵配套政策缺乏等因素同時制約了產業發展。因此,加快建立海洋新能源產業具體激勵、補貼政策、電站建設與其他配套設施建設等相關政策,為產業發展提供政策導向。環境影響并不是單一的作用,不同的環境作用交織融合,直接或間接影響海洋新能源技術產業創新系統的運行。

圖1 支撐子系統模型框架

3.3 運行機制

海洋新能源產業技術創新系統運行機制是海洋新能源產業生存和發展的內在機能及其運行方式,探尋創新主體與支撐子系統之間的相互作用和制約關系包括市場導向機制、利益機制、動力機制、資金流入機制和協調機制五大輔助機制,該五大輔助機制形成循環合力共同助力創新系統,提高系統運行效率,優化創新系統的整體運作水平。即:①市場導向機制。市場導向是海洋新能源產業技術創新系統構建的前提,創新主體在市場競爭和科學技術進步的雙重驅動下進行的創新活動,本身也是一種經濟活動。堅持市場導向一方面必須從市場實際需求出發,將科技成果的出發點與歸宿點建立在實際應用需求上,以消費者的滿意度為目標,擴大銷售額,避免造成與市場脫節的研發資金浪費。另一方面,全新產品通過合理營銷導向市場,刺激市場產生新的需求點,從而快速打開市場。②利益機制。利益追求是產業技術創新系統的最終目標,海洋新能源產業是未來清潔能源的長期提供者,潛在利益巨大。積極發揮利益機制作用,建立完善的利益分配機制,通過利益號召,實現不同個體到創新主體的有機結合。目前,電力市場價格混亂是制約海洋新能源產業發展的重要原因,電站測算的平均出廠電價各不相同,導致預期投資風險加大。政府應通過規范海洋新能源產業電力市場系統,出臺標桿電價,使利益機制發揮應有的作用,為投資者提供明確的電價信號,增強投資者初期投入熱情。③動力機制。利益機制是動力機制的核心,是創新系統運行動力的源泉。在市場體制的西方國家中,作為“市場導向”的動力機制是拉動市場的源泉,以市場競爭刺激經濟體不斷進行技術創新,才能有效占據市場份額,市場在很大程度上決定了技術創新活動前進的方向。我國的市場經濟體制存在較多不足,在逐步完善市場需求動力的前提下,還需政策引導動力推動,風險調控動力指引,輔助協調動力助攻,形成多元化集聚動力,完善利益分配制度,共同激發產業技術創新系統創新活動的積極性。④資金流入機制。海洋新能源產業創新是高風險投資活動,需要充足的資金鏈保證,以政府投資、企業投入和金融機構融資等三個渠道的資金支撐海洋新能源產業創新。如海上試驗場建設和國家海洋新能源重點實驗等重大設施建設與關鍵技術攻關采取政府投資,至今我國已立項2.8億元支持海上試驗場的建設,為科技成果提供了高效的轉化環境;在應用型技術改善和創新上,創新系統以企業投入為主,在科技成果后期生產活動、推廣環節注入資金,加快科技成果商業化;金融投資機構通過風險投資與被投資者形成長期的利益聯結關系,收取巨大的投資回報并作為利益分配成員,參與到創新系統各個環節中。⑤協調機制。協調機制主要是各類中介服務、公益機構、地級市海洋漁業局等機關事業單位與創新系統的互相作用關系。中介服務通過向創新主體提供各項專業服務,協助創新主體的內部環境建設與外部環境的溝通交流;公益機構對海洋新能源進行推廣和宣傳,提高群眾對海洋新能源產業的認識了解;相關機關單位建設海洋新能源信息系統,完善相關資料的收集與情報管理服務,加強海洋新能源科技創新成果等技術方面的信息共享服務和簡化審批手續。三者共同參與海洋新能源科技成果推廣應用,提高創新系統運作效率,減少因信息不對稱產生的經濟損失。

五大輔助機制在運行機制的不同階段發揮著相應的作用:市場導向機制創新意識引發創新意識;利益機制推動創新動力產生;動力機制將內部動力與外部動力相結合,引發創新行為的產生;通過保障機制和協調機制共同作用,加快創新成果轉化。五大輔助機制伴隨著整個創新活動的始末。

4 創新系統運行過程

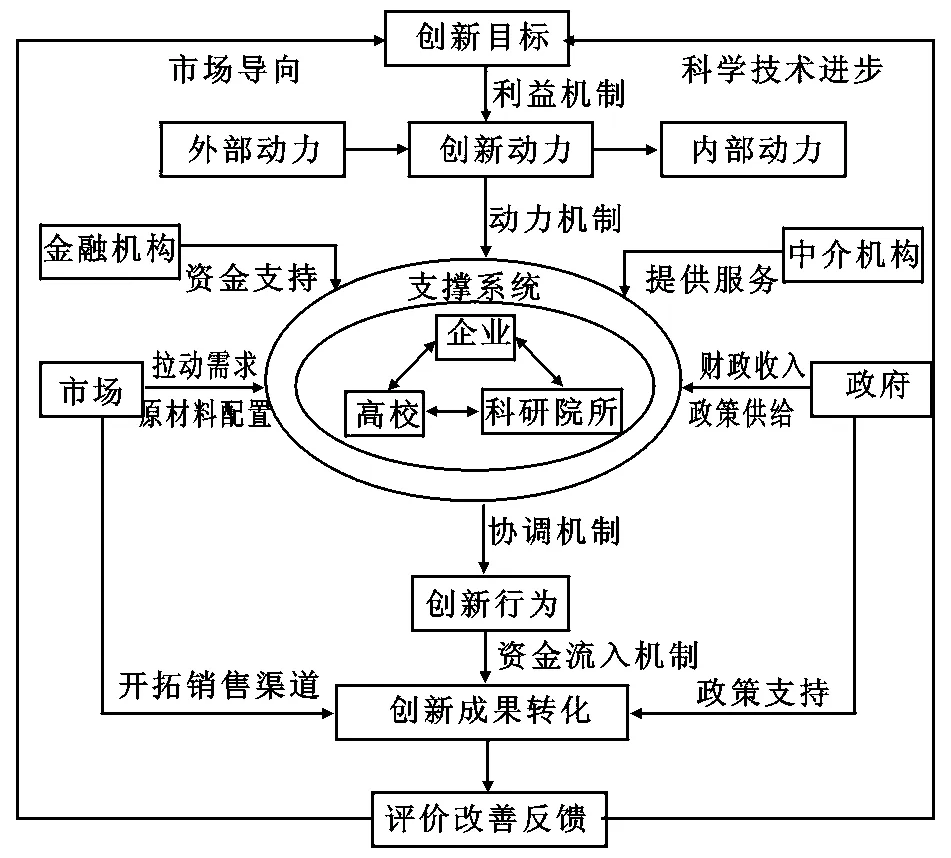

結合以上創新系統和支撐子系統的特征與作用,海洋新能源產業發展創新系統的基本運行過程見圖2。從圖2可見,技術創新活動開始前期,以往的產品不能滿足需求方的更高要求,受到市場導向和技術進步的雙重刺激下,具有研發能力的創新個體通過考察市場需求和對產品本身性能風險預測,確立以成品、論文、專利技術等不同形式的創新產出為目標。在目標利益機制驅動下,產生創新動力,單一的個體完成整個創新系統運行過程困難重重,在內外部多種動力因素和共同目標的動力機制激發下,企業、高校、科研院所共同組成產學研平臺,信息、知識、技術在循環合作系統中形成不間斷流動的數據源,構成智力共享、協調互助、合力創新的海洋新能源產業技術創新主體。

圖2 海洋新能源產業技術創新系統運行框架

隨著產業技術創新主體的形成,技術創新活動進入實施時期。創新主體通過選擇“消化吸收再創新—集成創新—原始創新”等不同的產業技術創新范式,有效利用產業內部創新資源,充分提升產業技術水平[14]。支撐子系統是創新主體開展創新工作的基礎條件,通過加大資金投入、增加設備供給,建立明確的激勵獎懲制度、優化科研環境、完善支撐子系統的內部環境。同時,制定相應的產業發展戰略和創新政策,加強建設配套創新服務系統,推動產業經濟發展帶動新的市場需求,加強外部環境的支撐作用。內外部環境的完善成熟是展開創新工作的前提條件。政府作為技術創新系統重要的組成部分,保障產業技術創新運行機制有序運行,通過政策導向、財政投入、補貼資助、設立專業技術基金等方式鼓勵、支持、引導創新活動的開展。市場是對技術創新系統產生供求關系的關鍵部分,一方面市場提供相應的原材料,為創新成果解決基礎材料配置問題;另一方面,市場是否能產生巨大需求,拉動作用是決定科技成果商業化成敗的關鍵。同時,銀行、風投企業、融資組織等以短期盈利為目的的金融機構直接為創新系統提供資金支持,很大程度上彌補了資金短缺狀況。中介機構既成為不同創新個體凝結的“粘合劑”,加強各主體之間的聯系,又通過提供不同的咨詢、操作等服務,作為促進創新主體與外界環境形成良性互動的“過渡橋”。創新主體、政府、市場、金融機構、中介機構通過協調機制,完善利益分配制度,共同促進創新行為的產生。五者之間相互作用、合理分工,在中介服務風險決策評估下建立長效風險預案,規避不利因素的影響,合理選擇轉化試驗品。

在創新成果進行孵化之時,將創新產品投放技術市場,在市場內部開拓多方位銷售渠道,通過政府購買、政策推廣,加上金融機構、中介機構的大力宣傳,加快產品商業化速度。同時,通過回收消費者使用效果評價,及時反饋和改善,為下一次創新活動新周期奠定基礎。

5 海洋新能源產業技術創新系統的政策保障

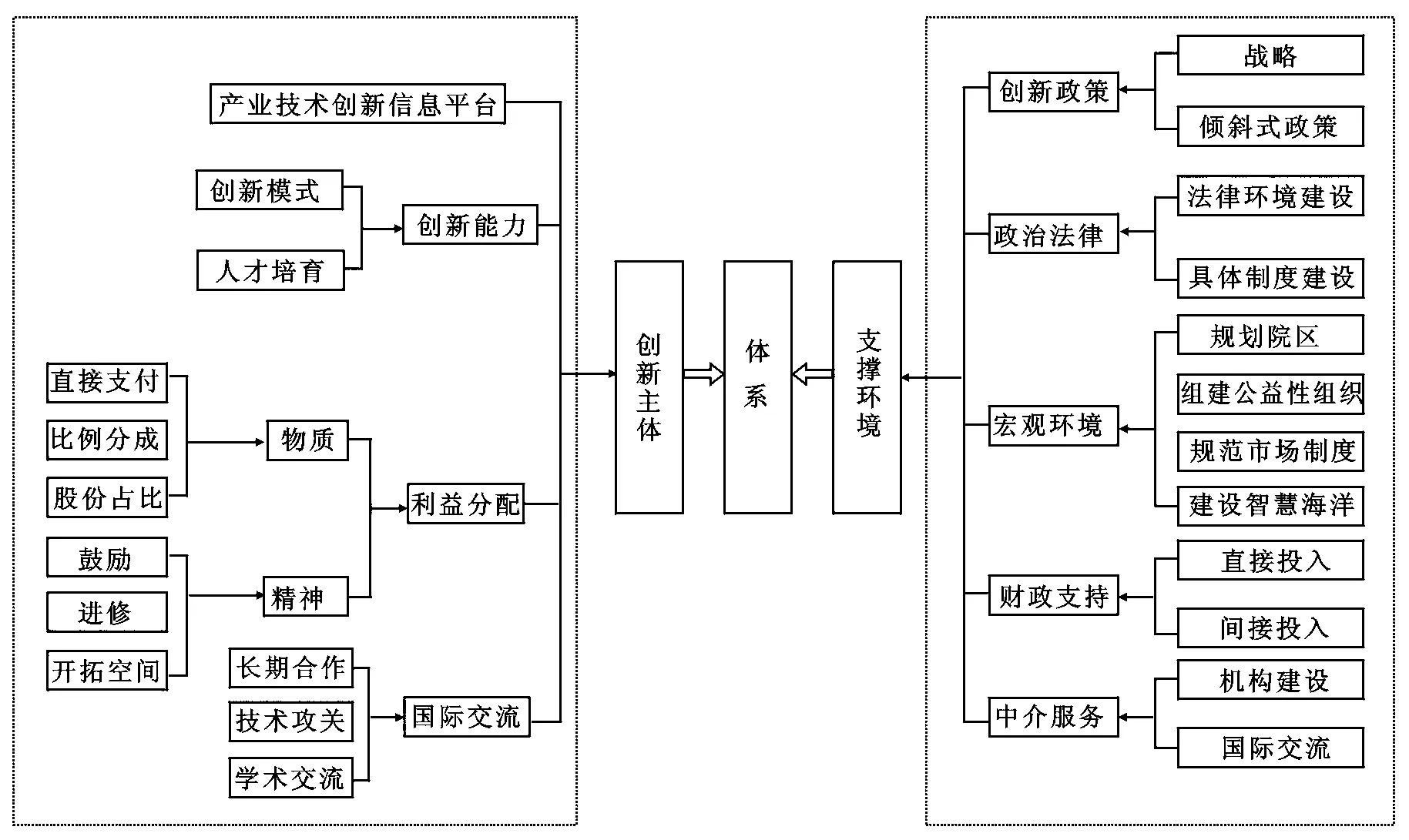

創新主體與支撐子系統是海洋新能源產業技術創新系統的重要組成,兩大系統各自的運行效率決定著海洋新能源產業技術創新系統的運行效率。通過對兩者特征與內涵的深入研究,總結出提高兩者運行效率的具體方案(圖3)。

5.1 提高創新主體運行績效

建立產業技術創新信息平臺:海洋新能源作為技術、知識密集型產業,創新個體單獨完成研發過程困難巨大,需多個個體同時發力。政府確立在全國范圍內以青島、大連、廣州等海洋資源豐富大省為重點發展對象,建立一批國家級重點實驗室和工程技術研究中心,輔之省級重點實驗室和地方級工程技術研究中心,形成海洋新能源行業性產業技術創新重點實驗室,為行業技術攻關提供有效支撐[15]。通過建立海洋新能源產業信息平臺,集聚全球海洋能產業發展信息、技術突破信息、創新個體的具體信息等實現信息共享,推動產業共性技術擴散。

圖3 提高系統運行效率對策框架

目前,我國涉及海洋新能源技術創新科研機構有20所(以“國字號”與“中字號”國家科研院所為首),企業約20家(如中國電力投資集團、中國國電集團公司、龍源電力集團、華銳風電科技(集團)股份有限公司等),開設海洋新能源專業的高校(如中國海洋大學、浙江大學、大連理工大學、青島理工大學等20余所涉及海洋新能源專業的高水平大學)。但由于我國主體經營海洋新能源技術開發的企業起步晚、數量少,導致我國海洋技術成果產業化不足5%,大多科技成果處于工程樣機階段,轉化成果較少,嚴重阻礙了海洋新能源產業化步伐。科研院所、企業與高校主要聚集在山東、浙江、廣東等海洋新能源資源豐富的區域。據調查,我國現有的海洋新能源產業技術創新主體以科研院所、高校為主導,企業為輔助,與歐美以技術型企業為主體,科研院所與大學依托的國外海洋強國仍有較大差距。因此,必須加快企業與其他創新主體之間的合作頻率,將試驗品盡快商業化是實現海洋新能源產業化的重要步驟。政府通過完善海洋新能源技術產業相關政策和法律,提供充足的海洋新能源專項資金和技術補貼,整合海洋新能源產業創新資源,大力扶持海洋新能源企業,為科研院所、高校、企業三者之間的有機合作提供良好的外部環境。提高三者之間的合作頻率,企業應根據產業創新技術信息平臺公布的行業動態,結合自身技術發展需要,自主選擇研發目標,通過項目合作、基地模式、多邊行為契約、產業聯盟和股份制等多種合作模式逐漸向以企業為主導,高校、科研院所為兩翼助力的信息共享、優勢互補的市場化創新主體。

加強培育創新主體創新能力:集合自身科技水平,合理選擇創新模式。創新主體創新能力是成果科技化水平和團隊效率的中觀表現,是實現高水平創新活動的基礎,而提高創新主體的創新能力是促進產業技術可持續發展的前提。技術不成熟、資金鏈短缺、海上實驗室缺乏等原因造成我國海洋新能源科技轉化率較低。近年來,隨著高校在“908”專項和“863”計劃中研發的部分項目取得重大突破,使海洋新能源利用技術水平和科技成果轉化率都得到了相應的提升。據國家海洋局和國家統計局的數據來源,從2010年至今,產學研共申請合作70余個項目。2016年8月,我國自主研發的世界首臺3.4MW大型海洋潮流能發電機組在浙江舟山市岱山縣內海域成功運行發電;同年,我國LHD研發團隊完全自主發明的世界上最大功率的潮流能發電機3.4MW水輪機渦輪集成模式技術實現潮流能裝置大型化。通過不同時期,結合自身科技水平選擇不同的創新模式推動產業技術發展,吸收國內外的創新技術,逐漸向完全自主創新的路徑靠攏。

建立海洋人才培育機制,加大海洋新能源人才儲備:高水平的海洋新能源產業技術創新人才代表著海洋新能源產業的創新能力和核心競爭力,而打造一只專業化、標準化、合理化的海洋新能源產業人才隊伍對海洋新能源產業發展至關重要。國內涉海高校通過高考和嚴格的面試選拔學生,經過四年培訓,與企業和科研院所保持長久合作,向能源部門輸送優秀學子;科研院所向企業和高校委派技術專家任職,實現產學研內部技術人才流動。對外,通過海外留學人才和技術引進、團隊和項目引進等多種方式從社會公開引入人才與優秀團隊,加快產學研外部優質人才資源流入,同時建立多個海洋人才專業市場進行公開招聘。設立海洋新能源人才創新創業專項基金,對有重大突出貢獻的優秀團隊給予一定獎勵,對剛創立的海洋新能源企業進行初期、中期的財政支持,營造海洋新能源領域創新創業的良好氛圍,吸引產業優質資源和海洋高水平人才向海洋新能源產業聚集;提高中小型海洋新能源技術產業企業數量,加快海洋新能源高科技人才培育計劃,擴寬人才引進路徑,完善人才市場制度規范,是提升我國海洋新能源產業人才投入系統的重要步驟。

制定系統內部利益分配機制:創新利益是創新主體進行創新活動的最原始動力,建立一套規范、合理、長效的激勵制度是激發個體創新工作積極性的最佳手段。呂振永通過對某企業實證研究發現,物質獎勵與工作態度的相關性高達80%[16]。一是采取工資、獎金和補貼直接發放的方式。發放的報酬數量與智力貢獻率成正比,通過智力投入的大小分配報酬,激發技術者創新學習的動力,提高工作效率;對提供新想法、新思維或在工作中突破技術難關的技術人員給予一定的獎勵,通過長期穩定的物質保障,使技術人員在創新工作上保持較高的積極性。二是按技術創新專利比例分成。通過最初階段利益分成協議,最后階段專利技術買斷,一次性收獲創新利益。三是長期占有部分股份。通過與企業達成協議或技術入股形式,長期收取股份分紅;堅持合理化、杜絕平均化,通過多層級差異化的物質報酬,形成良好的激勵氛圍。根據馬斯洛需求層次原理,人在滿足物質條件后更注重精神獎勵。

加強創新個體與國際合作交流:歐美國家的海洋新能源產業技術一直走在世界的前列,加大創新主體與國際海洋大國之間的合作交流是獲取先進技術信息和識別未來海洋新能源產業市場需求的重要渠道。可通過以下措施增進我國海洋新能源產業創新個體與國際海洋大國的交流機會:一是加強兩國之間的高校、科研院所、企業多方長期合作,通過與國際高校、科研院所、企業雙方合作或多方合作,簽訂長期交流協議,雙方輸送優秀人才相互培訓和學習;二是加強兩國之間重大技術攻關項目的合作機會,通過政府作用,雙方互相委派技術人才,汲取兩國技術優勢,形成國際型創新主體;三是加強創新個體參與國際海洋新能源產業技術會議,或我國承辦相應的國際學術會議,通過開展學術交流,獲取最新的技術創新信息。

5.2 提高支撐子系統運行績效

強化技術創新系統政策:Christopher Freemen認為,每個國家的技術創新都需要從國家宏觀戰略進行資源優化配置和創新制度政策制定。技術創新系統法規政策是支撐創新系統運行的重要保障,是科技法規政策與產業法規政策開始在不同的海洋新能源產業發展階段,配合國家相應技術發展戰略為海洋新能源產業提供政策導向[17]。一方面,技術創新政策應作為海洋新能源產業未來發展戰略,明確海洋新能源產業長期發展目標和重點方向;另一方面,根據市場需求,通過設置如總量目標、強制上網、分類補貼、專項資金保障等不同的“傾斜式政策”,助力產業跨越式發展,并以法律效力保障海洋新能源產業實現規范化、標準化。

完善政治法律環境:海洋新能源技術產業的創新性和智力聚集性需要有一個良好政治法律環境,保障創新資金投入、創新成果及時轉化、創新成果專利化與規范整個產業技術發展。當前我國沒有專門針對海洋新能源開發利用的法律法規,而是將其歸入可再生能源的范疇,利用可再生能源法對其進行管理[18]。參考歐美國家專門制定海洋新能源產業法規,鑒于海洋新能源利用率較低情況,我國政府應加快海洋新能源產業政治法律環境建設,以《中國人民共和國憲法》為基礎,構建以《科技進步法》、《中華人民共和國可再生能源法能源法》、《中華人民共和國電力法》、《專利法》等相關科技法律為依托,結合區域性海洋新能源特點制定地方性法規,輔以相應的配套規章制度;依據《海洋可再生能源資金項目管理實施規則》、《國家海洋科學科技創新總體規劃(2016—2030年)》、《全國科技興海規劃(2016—2020年)》、《國家海洋標準化十三五規劃》等海洋新能源產業相關規劃和辦法的指導和引領,進行不同階段的政策傾斜;根據當地海洋新能源產業發展現狀,對其科技資金投入、配套設施建設、成果轉化等方面提出操作性強的具體制度與措施,實現對象清晰、目標量化,數據計量準確的規范性建設。

改善產業宏觀環境:完善產業宏觀環境對產業技術創新系統的運行起到良性助推的作用。政府通過在海洋資源豐富地域規劃海洋新能源產業發展園區,提供優質的自然環境,充分高效利用海洋資源;通過政府購買、招標,強制性海洋新能源電力配額等方式,營造市場拉動效應,逐步替代小范圍“三高”能源產業,從試點過渡到大范圍推廣,改善我國海洋新能源產業科技成果影響力小、普及型較低的局面,改善產業宏觀經濟環境;建設海洋新能源法律協會、海洋新能源技術綜合管理協調機制等產業問題矛盾處理的公益性組織,減少因技術專利、利益分配協調不清而引起的矛盾;制定從海洋新能源產業市場產品推廣、購買、銷售、售后等一系列創新成果商品化產業制度,打造成熟規范的海洋新能源產業市場;加快“智慧海洋”建設,通過收集國內外海洋新能源產業技術信息,建立“數字海洋新能源”大數據庫,加快技術信息獲取速度,挖掘新需求,創造新價值,全面提升海洋新能源產業社會環境的工業化、信息化。

加大創新系統財政支持:財政支持一直是我國海洋新能源產業技術發展的重要資金來源,極大地推動了我國海洋新能源產業技術發展。我國GRED/GDP為1.98%,與日本、韓國的3.74%、3.26%相比仍有較大差距。國家資金直接投入和通過招標、社會籌資等間接投入既為產業技術系統提供資金保障,又為企業提供國家未來能源發展的風向標,提高企業的積極性,促使企業向海洋新能源產業提供更多的資金和人才,推動企業主導投資,逐步從創新主體的輔助個體向核心地位轉變。政府可從直接投入和間接投入的方式給予海洋新能源的財政支撐:一方面,政府應加大直接投入的專項資金支持力度,加強海洋新能源專項資金的可操作性,加大對海洋新能源產業技術創新的計劃資金投入,規范資金的使用過程,避免科研技術重復交叉。現有海洋新能源補貼主要為電價補貼,但對海洋新能源前期投入巨大的問題,除了電價補貼之外,應設立多樣化的補貼種類,如海洋新能源產業技術項目補助、投資者的技術補助等。加強科研基地建設費的財政支持,尤其是加快山東威海、廣東萬山、浙江舟山三大海上試驗場建設,以其作為海洋新能源測試與產業孵化基地,形成山東威海、廣東萬山、浙江舟山,南海區域四大海洋新能源產業綜合示范區,實現區域化產業聚集,打造地方性產業科研機構聚集園區如青島西海岸新區海洋科研機構聚集園區。另一方面,針對海洋新能源稅收優惠政策方面間接投入,政府可在原有財政制度基礎上減少海洋新能源產業方面稅收,如海洋新能源技術型企業增值稅、海洋新能源產業原材料加工增值稅和其他稅收項目。通過兩種優勢互補的財政方式,促進海洋新能源產業發展。

提高中介服務能力,完善中介服務系統:中介機構作為產業技術創新活動的“助推器”和“協調劑”,連接不同的創新要素。由于我國海洋新能源產業技術體制不完善,對海洋新能源產業技術創新中介服務系統沒有得到有效的完善和利用。中介服務能力的品質高低,關系著海洋新能源產業技術創新系統運行是否順暢,因此提高和完善中介服務能力是必不可少的重要步驟。此外,政府應加大技術產權交易所、產業技術咨詢中心、技術法律協會、海洋新能源技術綜合管理協調中心等公益性海洋新能源產業中介服務機構建設,在海洋新能源產業聚集區形成結構合理、服務配套、專業程度高的中介服務機構團隊,加快科技成果轉化,促進其價值鏈形成。從制定政策和制度方面推進中介機構專業化、規范化;加強國內外機構之間互動交流,學習西方發達國家海洋新能源創新技術服務機構的有效案例,為產業技術發展提供借鑒作用。 提高兩大系統運行效率,結合運行機制合理有效的運行程序,最終達到提高海洋新能源產業技術創新系統的運行效率。

[1]盛朝迅.“十三五”時期我國海洋產業轉型升級的戰略取向[J].經濟縱橫,2015,(12)∶8-13.

[2]滕吉文,張永謙,阮小敏.發展可再生能源和新能源與必須深層次思考的幾個科學問題——非化石能源發展的必由之路[J].地球物理學進展,2010,(4)∶1115-1152.

[3]Dquistc.System of Innovation:Technologies,Institutions and Organizations[M].London and Washington Printer,1997.

[4]Malerba F.Sectoral Systems of Innovation and Production[J].Research Policy,2002,31(2)∶247-264.

[5]張治河,胡樹華,金鑫,等.產業創新系統模型的構建與分析[J].科研管理,2006,(02)∶36-39.

[6]汪志波.產業技術創新平臺系統模型框架與構成要素分析[J].科技管理研究,2012,(11)∶17-20.

[7]張朝巖,高宏偉.產業技術創新體系本地化:基本內涵、關鍵因素及政策取向[J].科技進步與對策,2013,(7)∶63-67.

[8]方曉波.論互補資產與電動汽車產業技術創新[J].企業經濟,2011,(8)∶94-99.

[9]賈軍,張卓,張偉.中國高技術產業技術創新系統協同發展實證分析——以航空航天器制造業為例[J].科研管理,2013,(4)∶9-15,59.

[10]吳偉.區域低碳技術創新系統協同演化路徑[J].中國流通經濟,2014,(10)∶66-73.

[11]杜軍,王許兵.基于產業生命周期理論的海洋產業集群式創新發展研究[J].科技進步與對策,2015,(24)∶56-61.

[12]何郁冰.產學研協同創新的理論模式[J].科學學研究,2012,(2)∶165-174.

[13]曹霞,宋琪.產學研創新系統耦合對產學研主體知識進化影響機理研究[J].科學學與科學技術管理,2014,(12)∶89-98.

[14]馬吉山,倪國江.我國海洋技術發展對策研究[J].中國漁業經濟,2010,(6)∶5-11.

[15]呂振永,黨興華.企業技術創新的激勵機制[J].經濟管理,2002,(11)∶44-47.

[16]李平,隨洪光.三種自主創新能力與技術進步:基于DEA方法的經驗分析[J].世界經濟,2008,(2)∶74-83.

[17]Freeman C,Soete L.The Economics of Industrial Innovation[M].The Economics of Industrial Innovation.MIT Press,1997.

[18]羅婷婷,王琦,蔡大浩,等.我國海洋能開發法律制度的現狀與完善探析[J].海洋開發與管理,2015,(7)∶27-32.

OceanEnergyIndustryTechnologyDevelopmentInnovationSystemandPolicyGuarantee

LUO Xing-ting1,Zhang Wei-kun2

(1.Management College,Guangdong Ocean University,Zhanjiang 524000,China;2.Economic and Management College,South China Agriculture University,Guangzhou 510642,China)

Marine renewable energy was a renewable energy,because of its huge reserves,its development and utilization had an important impact to China′s energy crisis,marine pollution and other issues.But marine new energy industry technology Ramp;D were lagging,volatile and the industry chain was not mature.To optimize the allocation of innovation resources in marine new energy industry,this paper analyzed the technology innovation of marine new energy industry based on the intension.The construction of technological innovation system of marine new energy consisted of the subject of tech-innovation that included industry enterprises,research institutes,colleges and support subsystem that included the internal and external environment,through the study on technology innovation system of marine new energy industry operating mechanism.Through the study on the operating mechanism of the technological innovation system of marine new energy industry,this paper put forward to build enterprise information platform,improve the technology innovation ability,profit distribution and international exchanges in four dimensions to improve innovation efficiency,provide relevant policies to protect and improve the environment to support the industrial development from the innovation policy,politics and law,macroeconomic environment,financial support and intermediary services.

marine new energy;technology innovation;policy guarantee

10.3969/j.issn.1005-8141.2017.07.004

F407.2;P74

A

1005-8141(2017)07-0789-07

2017-05-22;

2017-06-19

國家自然科學基金面上項目“產業共性技術創新系統協同與共生:機制及演化路徑研究”(編號:71473086)。

羅興婷(1992-),女,貴州省都勻人,碩士研究生,研究方向為產業經濟、科技創新。

張葦錕(1990-),男,廣東省佛山人,博士研究生,研究方向為輕軌經濟、農業產權規制等。