基于強度折減法與極限平衡法對滑坡穩定性的綜合評價

陳思嬌

摘要:本文以某滑坡為例分別采用強度折減法和極限平衡法對滑坡穩定性進行分析比較,討論兩種方法的適用性和優缺點,為今后滑坡穩定性分析方法的選擇提供依據。

Abstract: This paper takes a landslide as an example with strength subtraction and limit equilibrium method for landslide stability analysis and comparison, to discuss the applicability of the two methods and advantages and disadvantages, and provide evidence for the selection of landslide stability analysis method for the future.

關鍵詞:滑坡;穩定性分析; 強度折減法;極限平衡分析法

Key word: landslide;stability analysis;Strength Reduction Method;Limit Equilibrium Analysis Method

中圖分類號:P642.22 文獻標識碼:A 文章編號:1006-4311(2017)33-0224-03

0 引言

目前計算滑坡穩定性分析中定量計算的常用方法有極限平衡法、強度折減法、極限分析法。極限平衡法是基于剛體理論,假定滑動面后,將滑動土體豎向劃分為若干不變形的剛體土條,引入各土條間力,建立和求解力平衡方程。極限平衡法計算簡單明了,能快速得到滑坡穩定性系數,在工程中應用最為廣泛。但該方法無法反應滑坡的應力應變狀態。有限元強度折減法是以彈塑性理論為基礎,考慮了滑坡的各項實際材料參數和邊界條件,計算結果能直觀反映出滑坡的變形位移和破壞過程,更接近于工程實際情況。但目前學術界對滑坡失穩判據也沒有統一的認識與定論。本文以某工程中的滑坡為例,分別采用了極限平衡法和有限元強度折減法計算穩定性,并對滑坡穩定性進行綜合評價。

1 滑坡基本特征

滑坡體長400m,寬80~200m,平面上呈舌狀。地形坡度中后部為10~15°,前緣為公路開挖形成的12m高50°陡坡。該滑坡為覆蓋層滑坡,滑體在中、前部較厚,為10~25m,后部較薄3~10m。

根據現場調查及勘探成果揭示,滑體按物質組成不同可以分為兩層:上層2~8m為粉質黏土夾少量塊碎石,其中粉質黏土約占80%,塊碎石主要為粉砂質泥巖,約占20%;下層物質主要為塊碎石土夾少量孤石,以粗粒物質為主,粉質黏土含量較少。滑坡滑床為粉砂質泥巖基巖,巖層產狀為260°∠16°,滑床頂板坡度與巖層面傾角基本一致。鉆孔揭示沿基覆界面存在明顯滑帶,物質主要為含礫粉質黏土,帶寬0.1~0.5m。

調查分析后推斷該滑坡是由于前緣阻滑段人工開挖后在持續降雨作用下失穩。根據現場和室內試驗成果,巖土體的物理力學參數如表1。

2 基于強度折減法的穩定性分析

2.1 計算模型與破壞標準

計算剖面選擇滑坡的主剖面,使用Geostudio軟件中的sigma有限元分析模塊,計算模型中分層與滑坡物質結構組成一致,從上至下分別為粉質黏土層、碎石土層、滑帶土和基巖。

采用Geostudio軟件分別計算斜坡在天然和暴雨工況下的穩定性。

工況一:天然狀態。天然狀態下的荷載主要為巖土體自重。

工況二:天然狀態+暴雨狀態。除了天然狀態下的巖土體自重,還涉及降雨導致巖土體自重增加以及巖土體強度下降的狀況。換而言之,工況二必須基于巖土體飽和狀態下的容重及抗剪強度指標進行分析和運算。

本次計算強度折減破壞的判據為塑性區域貫通巖土體:首先針對未折減時的塑性區域進行分析運算,然后對滑帶土c、Φ折減,隨時關注塑性區域的變化趨勢。當折減到塑性區域正好在滑坡體中貫通時,所得到的折減系數就是穩定性系數。采用數學運算分析方法分別對天然狀態下和暴雨狀態下巖土體坡體的穩定性狀態進行分析運算。

2.2 計算過程分析

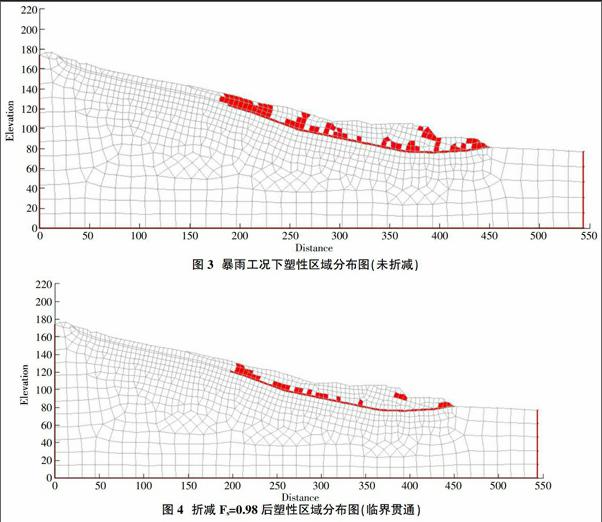

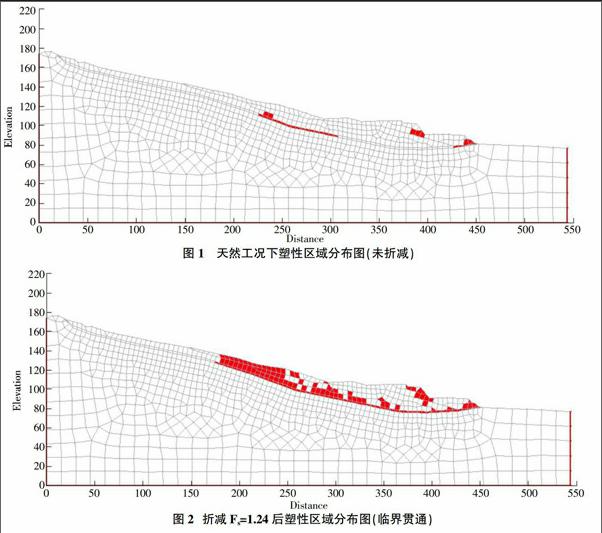

從圖1所示天然裝填下巖土體的塑性分布情況來看,在強度折減前,斜坡中部的基覆界面和開挖坡腳部位是斜坡塑性分布區,但該區域并不是貫通的塑性帶,斜坡相對穩定。強度折減Fs=1.12后,中部逐漸發展成塑性區域,并擴展至中部坡表時斜坡下部塑性區域并未貫通坡腳。繼續強度折減,塑性區域沿滑帶逐漸貫通至坡腳,中部塑性區域也不斷擴大。當折減系數達到Fs=1.24時,塑性區域從坡腳貫通至斜坡中部坡表(圖2)。此時折減系數Fs=1.24即滑坡穩定性系數。從塑性區域出現的先后情況來看,滑坡最可能的失穩方式為中部堆積體向坡腳推移式破壞。

采用飽和容重及飽和強度參數對巖土體進行暴雨工況下有限元分析。由圖3可見,暴雨工況下斜坡在未折減時,塑性區域已經從坡腳貫通至中部坡表,坡腳和堆積體中部出現大范圍塑性區域。可見暴雨工況下斜坡已處于不穩定狀態。再進行增大參數的計算,當折減至Fs=0.98時,巖土體塑性區域減小至剛好貫通的臨界狀態(圖4),這時的折減系數Fs=0.98即穩定性系數。

2.3 強度折減法計算結果分析

斜坡失穩破壞判據為塑性區域的貫通,通過基于變形理論的有限元強度折減法計算得到滑坡的穩定性。從塑性區域貫通圖可以看出滑坡最可能出現的失穩方式為中部堆積體向坡腳推移式破壞。計算結果表明天然工況下滑坡的穩定性系數為1.24,顯然滑坡處于穩定狀態;而在暴雨工況下滑坡穩定性系數為0.98,此時滑坡處于不穩定狀態。

3 基于極限平衡法穩定性分析endprint

3.1 模型建立

基于傳統的極限平衡法分析滑坡堆積體的穩定性狀態。用Geostudio軟件中slope/w模塊,以滑坡主剖面作為計算剖面,分別采用Morgenstern-Price、Janbu、Bishop、瑞典條分法來分析滑坡在天然工況和暴雨工況下的穩定性。

滑坡計算參數沿用表1中的參數。由強度折減法的計算結果可知,在堆積體中部最先出現塑形變形,滑坡可能從中部失穩,而許多現實狀況下滑坡基本都是從中部開始。鑒于此,要分析極限平衡法的穩定性,采用兩種方法進行計算:一是指定滑坡沿滑帶為整體滑面;另一種是指定剪出口位置搜索滑面的方法,計算出滑坡整體滑動面及局部最危險滑動面下的穩定性系數。

3.2 極限平衡法計算結果分析

基于上文所述的計算模型,針對“天然狀態”和“天然狀態+暴雨狀態”下巖土體的穩定性分別進行分析計算,得到表2所示的運算結果。

通過表2可知:天然狀態下的主剖面基本穩定,但是在“天然狀態+暴雨狀態”下,滑坡局部不穩定,并且整體上處于欠穩定至不穩定狀態。

4 結語

通過有限元強度折減法與極限平衡法對滑坡穩定性進行了計算,從基于變形理論和基于剛體強度理論兩個角度綜合評價了滑坡穩定性。強度折減法計算便于分析滑坡的變形破壞特征和滑面形成機理,而極限平衡法計算經過了大量工程實踐,其計算的穩定性系數可信可靠,能驗證強度折減法失穩判據的選擇和計算的結果是否合理。結合兩種方法各自的優勢,使綜合分析的成果更豐富、準確,為滑坡穩定性分析與計算提供了新的思路。

參考文獻:

[1]姜玉平,陳征宙,畢港,蔣鑫.基于極限分析法的邊坡臨界高度及穩定性研究[J].水文地質工程地質,2012,39(2):43-46.

[2]陳書生.基于強度折減技術的邊坡穩定性及其影響因素分析[J].勘察科學技術,2009(3):3-7.

[3]鄭穎人,趙尚毅.有限元強度折減法在土坡與巖坡中的應用[J].巖石力學與工程學報,2004,23(19):3381-3388.

[4]李紅,宮必寧,陳琰.有限元強度折減法滑坡失穩判據.水利與建筑工程學報,2007,15(1).

[5]欒茂田,武亞軍,年廷凱.強度折減有限元法中邊坡失穩的塑性區判據及其應用.防災減災工程學報,2003,23(3).endprint