為“中國技術”驕傲

小 海

為“中國技術”驕傲

小 海

地上跑的,天上飛的,海底游的……中國科研人員大膽運用“中國技術”,使越來越多的“中國制造”的質量和技術水平走在世界前列。我們為之驕傲!

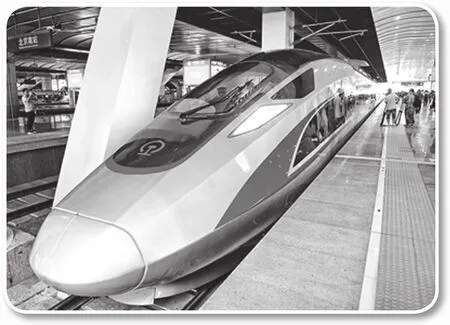

“復興號”書寫中國動車標準

2017年6月26日,兩列流線型的“子彈頭”高速列車分別從北京南站和上海虹橋站駛出,在京滬線上雙向首發。它們有共同的名字——“復興號”,標準速度為400千米/小時,從北京到上海最快只需要3小時。“復興號”是中國首列具有完全自主知識產權動車組列車。“復興號”的牽引、制動、網絡控制系統的全面自主化,標志著我國已全面掌握高速鐵路核心技術。“復興號”列車和之前的“和諧號”相比,速度更快,能耗更低,乘坐更舒適、安全。

“可燃冰”開采技術領跑世界

2017年5月18日,我國科技團隊在南海神狐海域成功開采出“可燃冰”,這是中國首次在海域成功開采出“可燃冰”。“可燃冰”是由天然氣與水在高壓低溫條件下形成的冰狀結晶物質,燃燒后僅生成少量的二氧化碳和水,污染比煤、石油小很多,但能量高出十倍,是人類未來的清潔能源。“可燃冰”分布在深海沉積物或陸地永久凍土中,開采難度較大。我國自主研發了一套水、沙、氣分離的核心技術,能成功穩定地從“可燃冰”中取出天然氣。目前,這一技術處于全球領先地位。

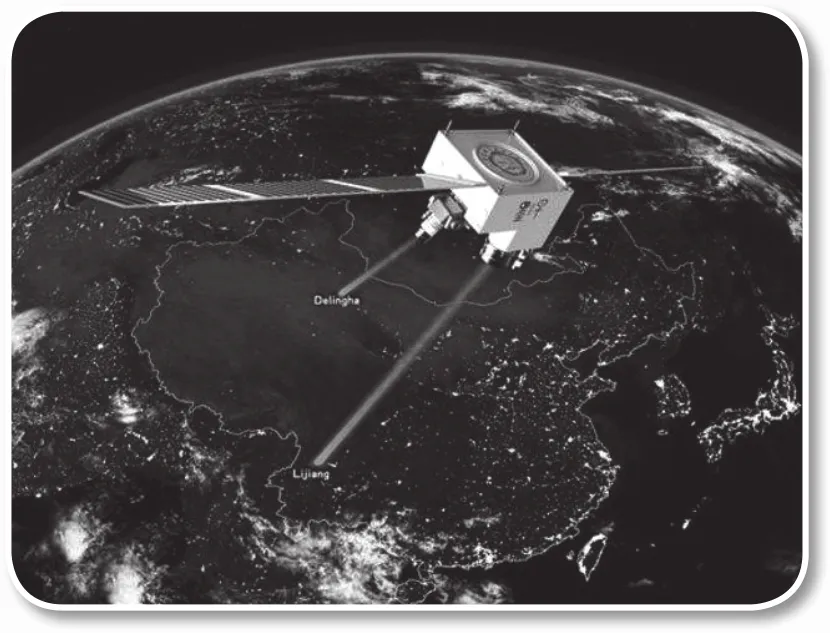

“墨子號”衛星邁出一大步

在量子加密通信的研究領域,如何長距離傳輸糾纏光子一直是個難題。最近,我國科學家潘建偉率領他的團隊,利用2016年8月發射的“墨子號”量子衛星,成功地發送了一組糾纏光子對。這組糾纏光子對從云南麗江地面站出發,穿越了相距約1200千米的太空,到達青海德令哈地面站。糾纏光子對是指兩個相互聯系的光子會相互影響,當其中一顆的狀態發生變化,另一顆也會即刻發生相應的變化。但是,在傳送過程中,光子間的聯系可能會丟失。此前,從地球上傳送過的糾纏光子對,都是在 100千米的范圍內。潘建偉團隊認為,雖然這是某個光子的一小步,卻代表了科學研究的一個里程碑——科學家們就有可能成功地將一個物體(光子)瞬間從地球傳送到太空了。

“蛟龍號”海底顯神勇

2017年6月30日,“蛟龍號”載人潛水器下潛到水下7062米,再次刷新了自己的下潛紀錄,順利完成了下潛試驗,返回母船。“蛟龍號”載人潛水器是一艘由中國科研人員自行設計、自主集成研制的載人潛水器。“蛟龍號”具備深海探礦、海底高精度地形測量、可疑物探測與捕獲、深海生物考察等功能,可執行海底電纜和管道的檢測,完成其他深海探尋及打撈等復雜作業,幫助人們探索海底奧秘。