埃爾塞貢多美術館

—— 一個更像實驗室的美術館

翻譯:羅菁 許翔

周彥華

孫振華

埃爾塞貢多美術館

—— 一個更像實驗室的美術館

翻譯:羅菁 許翔

海濱小鎮埃爾塞貢多坐落在美國加利福尼亞州,埃爾塞貢多美術館由建筑師伊娃和企業家布萊恩·斯溫尼以及熱心藝術的收藏家共同創辦,并把美術館視為藝術實驗室。他們希望通過與學校、家庭和社區的合作,為公眾提供藝術實踐的機會,以激發他們的創造力和對藝術的興趣。

埃爾塞貢多美術館,藝術實驗室,社區,合作,教育

在巨擘占據的藝術界脫穎而出并非易事,然而,這正是埃爾塞貢多美術館的目標。該美術館位于美國加利福尼亞州的海濱小鎮埃爾塞貢多,這個小鎮在美術館建成后正在被打造成一個獨具魅力的藝術勝地。

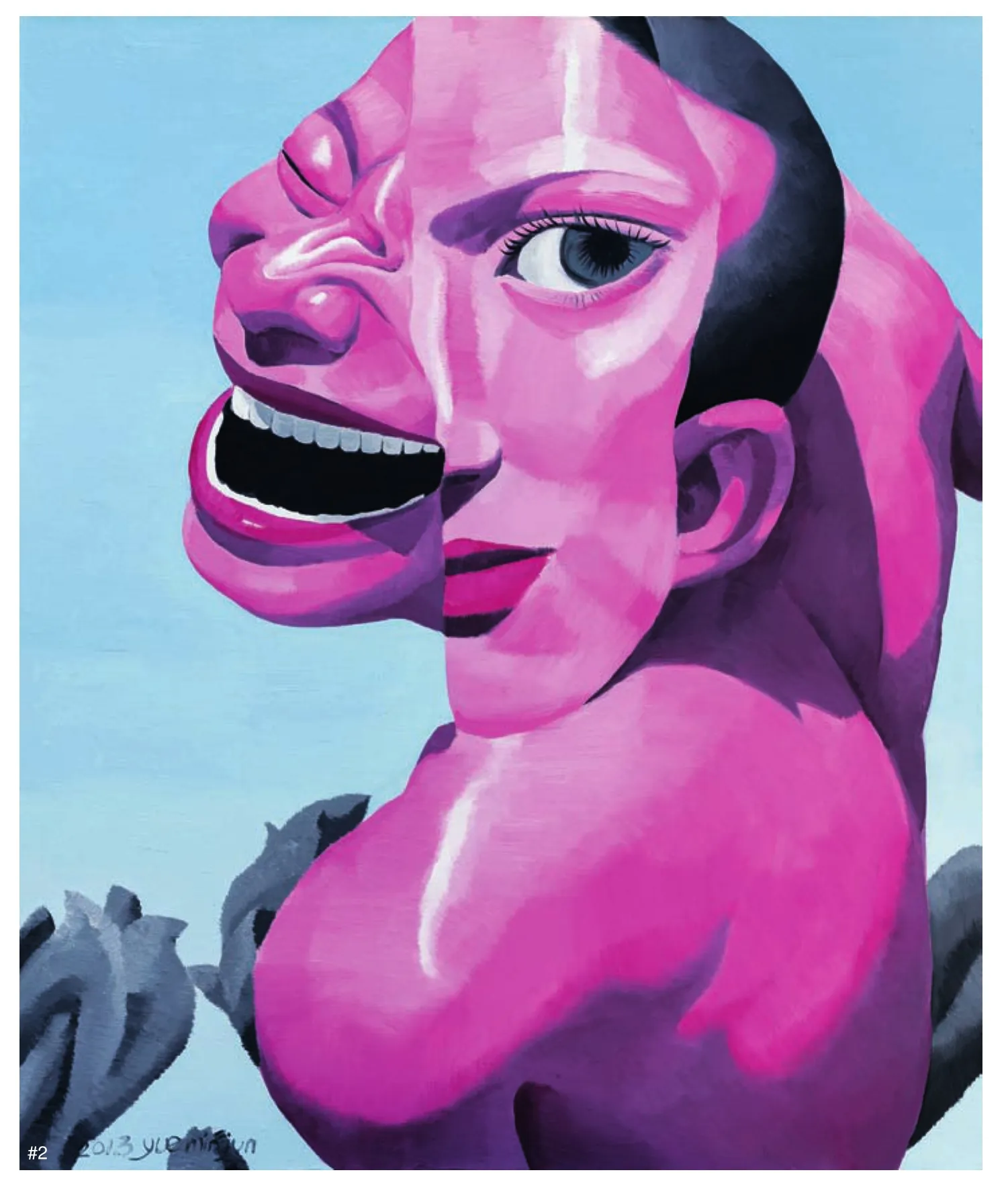

埃爾塞貢多美術館于2013年1月27日正式開館,開館展覽的主題為“愿望”,展出的作品從19世紀法國現實主義到當代藝術,體現了“自然界與人類”相輔相成的辯證關系。

埃爾塞貢多美術館設計

埃爾塞貢多美術館地處市中心,方便人們驅車或步行前往。美術館外觀呈矩形,在設計上綜合考慮了審美需求和可持續性的理念。主畫廊入口的設計創意帶來了出人意料的效果,可以看到展品陳列于極具戲劇性分配的空間里。可持續性的理念貫穿了埃爾塞貢多美術館整個修建過程:墻壁既是建筑結構的一部分,也具有裝飾作用;白色的屋頂反射了加利福尼亞州灼熱的陽光,從而保持室內的清涼;照明控制系統充分考慮了自然光和人造光源的互補。主畫廊通過16個天窗為一些展品提供充足的自然光源,而不需要二次人工照明。在美術館的屋頂上還可以欣賞到埃爾塞貢多城市天際線的美景。

成長在埃爾塞貢多的藝術實驗室

埃爾塞貢多美術館是由建筑師伊娃和她的丈夫、企業家布萊恩·斯溫尼以及熱心藝術的收藏家共同創辦的,這些收藏家的私人藏館 ——“藝術實驗室21”位于洛杉磯和柏林。當布萊恩夫婦在埃爾塞貢多尋找適合做收藏藝術藏品的場館時,時任市長埃里克·布什建議他們對公眾開放其藏品,他們采納了布什的建議,于是一個新的藝術平臺得以建成。

埃爾塞貢多美術館修建時,使用了位于埃爾塞貢多市中心餐飲區曾經廢棄的一條小巷。美術館雖然建筑規模很小,卻希望通過傳達視覺藝術來喚起公眾對藝術的敏感、激情與渴望,激發他們的創造力。它不僅是一個品味藝術的場館,更是融入大眾生活的合作者。借助這樣的一個藝術平臺,埃爾塞貢多市和周圍城市的居民都可以通過“與作品對話、文化交流和藝術家駐留項目”三種方式參與到美術館的活動中來。

自2013年1月開館以來,有別于傳統美術館,埃爾塞貢多美術館就像“催化劑”一樣,激發著人們創造性的思維和表達,點燃他們藝術靈感閃耀的火花,并鼓舞著他們的創造力的發揮。跨領域、國際化、靈活多變和開放性成為埃爾塞貢多美術館“DNA”的核心。

社區、教育和藝術實驗室21

3 埃爾塞貢多美術館日景

埃爾塞貢多美術館的管理由兩個機構負責:由托尼·歐文任主任的顧問委員會和由前市長埃里克·布什負責的社區委員會。美術館的日常工作由“藝術實驗室21基金會”承擔,該基金會屬于非營利機構,他們認為應該通過“解放藝術和藝術創新”來解決當代藝術面臨的挑戰。2008年,在一個由“藝術實驗室21基金會”主辦的名為“等一會兒”的藝術活動中,德國藝術家阿米利·斯坡茲(Amely Spoetzl)把自動鮮花售賣機放置在公共場所,其目的是引起過往的行人不同的反應。

埃爾塞貢多美術館顧問委員會對其日常管理,采取了降低門檻、鼓勵公眾參與決策、改進選擇藝術家和作品的方法,以獲得更多專業人士和非專業藝術愛好者的參與。該美術館還與一些教育機構合作,如位于洛杉磯的奧蒂斯藝術設計學院,以尋求新的方法,讓更多的人關注美術館和參與藝術交流。

伊娃和布萊恩·斯溫尼的藏品

埃爾塞貢多美術館由最初以展示伊娃和布萊恩·斯溫尼的私人藏品為主,通過不斷發展,漸漸形成了開放式的經營理念。每個季度,該美術館都要舉辦一次展覽,展覽關注的是由古典藝術、現代藝術和當代藝術產生沖突所引發的藝術對話。每次展覽都有一個特定的主題,這些主題旨在如何站在幾個世紀以來那些偉大的、已被公眾接受的藝術的對立面來探討藝術。

伊娃和布萊恩·斯溫尼的私人藏品包括巴比松畫派,莫奈、西斯萊和皮薩羅的作品,以及杜塞爾多夫學院浪漫派畫家的作品。20世紀早期的藏品有克林姆特、赫諾普夫、阿爾瑪-塔德瑪的架上作品,藍騎士畫派和包豪斯的創始人康定斯基和克萊的作品,畫家里恩德克(又叫喬)和帕里什筆下的美國英雄,從勞申·勃格到沃霍爾的波普藝術、流行音樂,從查克·克洛斯到埃斯特斯的超現實主義,還有當代藝術家彼特·多伊格和加達·阿米爾,以及比他們更年輕的來自萊比錫、柏林、倫敦和洛杉磯的藝術家的作品。這些藏品給人們提供了一個難得的機會,一覽曾經的藝術大師的作品如何具有時代性,同時發現新生代藝術家的作品雖然遭受人們的種種質疑,卻依然被奉為經典。

藝術家駐留

埃爾塞貢多美術館每年為三到四名海外藝術家提供工作室供他們交流和創作。藝術家駐留期間,不僅有機會與美術館工作人員合作,還可以參與到社區進行創作。

無須申請過程,駐留藝術家由策展人和埃爾塞貢多美術館顧問委員會提名。此外,美術館還與享有盛譽的洛杉磯奧蒂斯藝術設計學院和倫敦皇家繪畫學校合作,每年的2—4月和7—9月,都會從這兩所學校分別挑選出駐留藝術家。這種合作支持并發掘了很多年輕的藝術家。

致力于教育的埃爾塞貢多美術館

埃爾塞貢多美術館,一個非盈利的“藝術實驗室”走進社區,與學校、家庭和成年人合作,為社區和學生提供了藝術實踐的機會。

拓展到社區的藝術服務遠遠超出了埃爾塞貢多美術館的預期目標。美術館通過開設不同的教育項目,使其所在社區的居民在藝術上接受了不同程度的熏陶。這些項目專注于教育和參與,完美體現了埃爾塞貢多美術館“與藝術對話”這一宗旨。

學生培養——致力于培養埃爾塞貢多聯合學區的所有學生的創造力和對藝術的興趣。埃爾塞貢多美術館為不同年齡段的學生分別設計了適合他們的項目:素描、小組討論、游戲,學生還要學習如何使用不同的材質和方法來創作自己的作品。在創作中學習如何與他人合作,如何解決存在的問題,以培養他們的批判性思維能力。

“成年人”日 —— 每個月的第一個周五,是埃爾塞貢多美術館為成年人設立的藝術日。無論是學習還是創作,人們總能在這里找到表達自我的方式。這些方式要么隨意,要么嚴謹;有的經過深思熟慮,有的只是尋求樂趣;美術館的工作人員會跟藝術家一起構思如何激發成年人的創造力和增加項目的趣味性。已有的項目包括“聊藝術”、“烹飪”、“畫生活”、“瑜伽”、“冥想”等。

4 埃爾塞貢多美術館夜景

家庭日——每月一次的“家庭日”也是埃爾塞貢多美術館的創舉。在有經驗的藝術教育工作者的引導下,本著“創造中尋求娛樂,娛樂中發現創造”的宗旨,美術館會邀請家庭的所有成員共同參與“家庭日”的活動。家長和孩子一起玩耍、閱讀、做手工、看電影。“家庭日”這一天,孩子和家長共同學習、創作和娛樂,他們站在同一個平臺,沒有成熟與幼稚之分。

鼓勵社區居民參與不同的藝術實踐活動,如為他們提供機會體驗公共藝術作品的創作,為當地學生提供洛杉磯奧蒂斯藝術設計學院的實習機會,埃爾塞貢多美術館的藝術教育活動不斷地推動著該市的藝術交流和發展。

參考資料:

http://esmoa.org/

切爾多·梅雷萊斯(Cildo Meireles)簡潔樣板房:篇章十一(虛擬空間:角落11B)木頭、畫布、顏料和木地板305cm×107cm×107cm1967-68/2014勒隆畫廊(Galerie Lelong amp; Co.)

專欄

Criticism

周彥華

這個時代,海量信息充溢我們的雙眼,讓我們對世界有了無窮的知覺體驗。這種無窮的知覺體驗擾亂了我們本已集中的注意力,或者讓我們的注意力同時集中在幾個對象身上。由注意力引發的社會議題并非產生在近20年,早在資本主義現代初期它就已經初見端倪……

“注意力”的情動意指與藝術的主體性生產——評喬納森·克拉里的《知覺的懸置》(上)

周彥華

摘要:繼《觀察者的技術》(Techniques of the Observer)出版后十余年,克拉里出版了《知覺的懸置》一書。該書秉承了克拉里一貫的研究風格,用綜合了自然科學、哲學和心理學的研究方法,通過對馬奈、修拉、塞尚的作品進行個案分析,以十年為一個階段交代一種現代注意力的歷史演進關系,聚焦于一個一以貫之的主題——人類之眼,并再次回歸到對現代性景觀的思考。

關鍵詞:注意力,現代性,情動意指

Abstract:10-plus years after the publication of Techniques of the Observer,Crary published Suspensions of Perception, which has continued Crary’s researching style, synthesizing the methods of natural science, philosophy and psychology. This book focuses on the consistent theme—the eye of human, and return to the thoughts about the spectacle of contemporariness, with a decade as a phase expressing the contemporary attention’s historic evolving relationship,through case study of Manet, Seurat and Cézanne’s works.

Keywords:attention, contemporariness, affective signi fi cation

1 喬治·修拉大碗島星期天的下午布面油畫207cm×308cm1884—1886

2 馬奈老音樂家油畫187.4cm×248.2cm1862

注意力(attention)與知覺(perception)之間有著內在的緊密聯系,但卻與知覺不同。知覺意味著一種普遍的感知,但注意力卻意味著將這種感知中的一部分抽離出來,作為我們感知對象的重點。換言之,注意力意味著懸置知覺后,意識(consciousness)的狹窄化(narrow)。如果我們沒有將自己控制在注意力集中的對象之上,哪怕只有一瞬間,那么就意味著分心(distraction)。

今天我們被一些分散注意力的事物困擾:我們在工作間隙、在朋友聚會、在通勤期間、在臨近睡眠之前都會情不自禁地翻閱社交媒體。我們打開電腦后,通常會將幾個網頁并置在桌面上,雄心勃勃地以為自己可以在查閱資料的同時瀏覽新聞、交友、預訂機票幾不誤。這個時代,海量信息充溢我們的雙眼,讓我們對世界有了無窮的知覺體驗。這種無窮的知覺體驗擾亂了我們本已集中的注意力,或者讓我們的注意力同時集中在幾個對象身上。由注意力引發的社會議題并非產生在近20年,早在資本主義現代初期它就已經初見端倪。生產資料的豐富,消費的過剩,以及技術革命帶來的信息爆炸引發了注意力的現代轉向。居依·德波在《景觀社會》中就指出:“在現代生產條件無所不在的社會,生活本身展現為景觀的龐大堆積。直接存在的一切全都轉化為一個表象。”1“景觀”,原意為一種被展現出來的可視的客觀景色、景象,也意味著一種主體性的、有意識的表演和作秀。2而景觀的在場也意味著對社會本真存在的遮蔽,它揭示了資本主義表象化的存在方式。在一個表象化的世界中,我們將注意力投入到各種對象之上,但也意味著我們沒有真正地集中注意力。

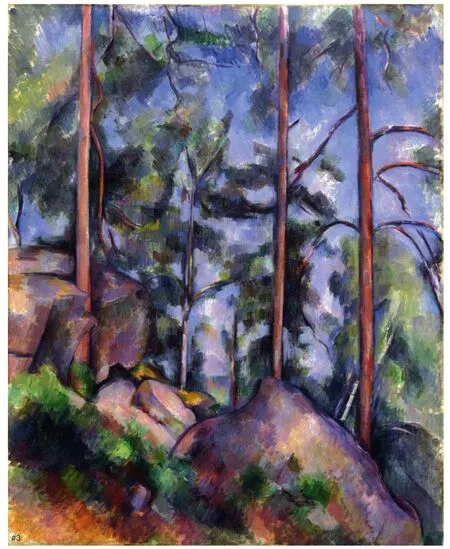

3 保羅·塞尚松石圖油畫81.3cm×65.4cm1897

同時,資本主義管控社會的策略卻又往往建立在對注意力的規訓之上,它通過媒體等技術手段,形成一套現代話語對人進行控制。今天這種規訓機制已經演化為自媒體時代的大眾監督機制。我們自以為是的自由言論其實早已是注意力被“套路化”的產物。3有一種說法是:21世紀是一個注意力經濟(attention economy)的時代,誰能獲得成功取決于對注意力的操控(Eric Schimidt)。在這個時代背景之下,喬納森·克拉里(Jonathan Crary)的著作《知覺的懸置:注意力、景觀與現代文化》(Suspensions of Perception: Attention,Spectacle, and Modern Culture)可謂是合乎其時。雖然克拉里關注的對象并非當代,但卻處處是對當下的隱喻。

繼《觀察者的技術》(Techniques of the Observer)出版后十余年,克拉里出版了《知覺的懸置》一書。該書秉承了克拉里一貫的研究風格,那就是用綜合了自然科學、哲學和心理學的研究方法,聚焦于一個一以貫之的主題——人類之眼。《知覺的懸置》考察了1880年至1905年期間主體性的現代化與視聽文化的戲劇性擴張以及工業化之間的關系,檢驗了有關知覺與注意力的觀念是如何在19世紀下半葉,伴隨著演出、展覽、投影等種種吸引人注意的新發明,以及記錄設備等技術形式的出現而逐漸被轉化的,并且描述了有關人類主體的行為及其偽裝的新知識,與社會及經濟的轉型、新的再現實踐、視覺/聽覺文化的大規模重新組織相適應的方式。4在對馬奈、修拉和塞尚三位藝術家的三件作品進行個案分析的基礎上,克拉里論證了:我們有意識地觀看和聆聽事物的方式,來自人類知覺性質的在19世紀下半葉發生的關鍵性演變。作者總結出現代注意力的悖論性質:一方面,它是個人自由、創造力與經濟的根本條件;另一方面,它又是經濟及規訓體制有效發揮效力的核心因素。

克拉里對19世紀下半葉注意力認知模式的考察,始于他對現代注意力的分析。他認為現代注意力出現的兩個基本條件是:穩定的、有著精確主體的古典視覺模式的崩潰和認識論問題的先天解決方案的失敗(即康德先天綜合判斷的失效)。5其實早在《觀察者的技術》一書中,克拉里就揭示出了我們視覺機制的現代演變,即從古典的幾何光學的視覺機制到揭露“正常”眼睛特質的現代的生理光學視覺機制的演變。6這種視覺機制的演變首先意味著古典視覺模式的坍塌。而在《知覺的懸置》第一章中,克拉里再次關注現代性與注意力問題。他集中論證了康德的先天綜合判斷是如何遭遇現代性的認識論困境。康德認為,一切可能的知覺只有從一個原始的綜合統一原理,從一個自因,亦即超越任何視覺之類的感覺經驗的角度來看,才可能出現。7但現代性的認識論困境卻意味著,我們遭遇的經驗將不可能建立在統一的先驗基礎之上。由于新經驗缺乏與普遍必然律的一致聯系,知識和對象之間的關系就會崩潰。換言之,新的經驗在不能統一于先天綜合范疇的情況下,就會造成知識和感知現象之間的脫節,知性對感性支配權的喪失。這種感知呈現模式和其意義立法機制之間的斷裂,使得主體與其視覺領域的關系發生了根本性的轉變。可見,構成現代注意力的兩個基本條件都試圖說明,現代注意力的出現是“心—物”二分的二元論認知模式崩塌的結果。正如克拉里所言,“注意力作為描述或解釋知覺主體的方法的出現,事實上是一個普遍的認識論危機的表現,是對意識的各種分析的終結的表現,也是古典認識論在其中得以運作的二元模式越來越沒有意義的表現”。8這意味著,現代注意力不再是一種訴諸心靈的觀念,而是一種不穩定的、動態的甚至紊亂的身體感受力,一種切身的情動(affect)。9所以克拉里才言,到19世紀的最后25年,正是通過這種注意力的新律令,感知中的身體才得以展開,變得富有成效,充滿秩序感。10正是現代注意力將注意力從知性中剝離出來,使其變為一種經驗化的情動,才使得它發揮了一種更大范圍內的主體性重構功能。

從社會學維度而言,注意力的主體性重構功能,依克拉里看來,與福柯的“規訓”體制的運作不可分離。因此在第一章的最后一部分,克拉里將對注意力的討論轉移到注意力的社會學內涵中。通過援引福柯的“規訓”、德波的“景觀”以及德勒茲的“控制”社會論,克拉里進一步分析了自19世紀晚期以來,社會的權力機制是如何規范注意力的邊界,使現代注意力成為一種情動,操縱人們的“主體性生產”實踐。11當然,克拉里在第一章對現代注意力進行元理論的追認實則是以注意力為切入點,為我們理解現代的視覺機制和認知范式提供一個理論框架。在接下來的行文中,克拉里則將這種理論框架深深嵌入他綿密的視覺分析之中。在結合心理學、哲學、神經生物學和早期的電影、攝影研究的基礎上,作者層層剝離出現代注意力所建構的新型的視覺機制。同時,在他的行文中還暗含了一條線索,那就是通過對繪畫中注意力聚散的考察,來探究情動的視覺機制對現代性初期人類主體性生產的影響。

除結論以外,克拉里在《知覺的懸置》第二、三、四章(分別為《1879:視覺的解體》《1888:去魅的闡明》和《1900:重新發明綜合》)中,就三位印象派大師的作品(馬奈的《在溫室花園里》、修拉的《馬戲團的巡演》和塞尚的《松石圖》)進行個案分析。這三位藝術家都在作品中揭示了一種知覺領域的擾亂(disruptions)、空缺(vacancies)、斷裂(rifts)。每位藝術家都通過自己的方式發現了一種致使知覺瓦解(disintegration)和在場缺失的持續的注意力,同時每一位藝術家都以這項發現作為他們重新發明再現實踐的基礎。正如克拉里所言,“他們當中的每一個都深深地介入了知覺領域中的分解、空缺與斷裂的獨特遭遇;每一個都前所未有地發現了有關集中注意力的知覺的不確定性,而且,每一個都發現了這種不穩定性如何可以成為知覺經驗及再現實踐的重新創造的基礎”。12

值得注意的是,這三幅繪畫的時間恰好間隔十年。克拉里選擇以十年為一個階段,恰好是想交代一種現代注意力的歷史演進關系。的確,這三幅繪畫作品呈現了藝術家是如何通過在畫面中安插一種擾亂知覺的要素,包括色彩、構圖、造型和筆觸等,試圖再現注意力的現代形式。但他們的手法也有所不同,反映出他們對注意力現代形式的不同理解。(未完待續)

注釋:

1.[法]居依·德波著,王昭鳳譯,《景觀社會》, 南京:南京大學出版社,2006年版,第3頁。

2.同上,第10頁。

3.“套路化”是網絡流行詞匯,意味著不知不覺中陷入別人為我們安排的一切。在這里“套路化”是指我們的思想、言論、行為其實早已被網絡流行詞匯和言語方式等決定。

4.[美]喬納森·克拉里著,沈語冰、賀玉高譯,《知覺的懸置:注意力、景觀與現代文化》,南京:江蘇鳳凰美術出版社,2017年版,第2頁。

5.同上,第17頁。

6.[美]喬納森·克拉里著,蔡佩君譯,《觀察者的技術》,上海:華東師范大學出版社,2017年版。

7.[美]喬納森·克拉里著,沈語冰、賀玉高譯,《知覺的懸置:注意力、景觀與現代文化》,南京:江蘇鳳凰美術出版社,2017年版,第14頁。

8.同上,第35頁。

9.情動(affect)包含和感覺有關的要素,包括情感(emotions)、情緒(sentiments)和感受(feelings),也包括幻想(fantasies)、欲望(desires)和激情(passions)等。但情動又不等于這些要素。布萊恩·馬蘇米(Brian Massumi)就認為,我們經常將“情動”視為“情感”(emotion)的同義詞,但是情感和情動卻是兩套邏輯,踐行著兩種秩序。(Brian Massumi, Parables for the Virtual:Movement, Affect, Sensation, Duke University Press,2002, p. 27.)事實上,情動是一種有關身體感覺的力學原理。最早涉獵“情動”概念的哲學家斯賓諾莎認為,情動就是某一種狀態向另一種狀態的轉變,它是一個動態生成的過程,是身體活動力量的增強和減弱。([法]吉爾·德勒茲著,姜宇輝譯,《德勒茲在萬塞內的斯賓諾莎課程(1978—1981)記錄》,汪民安、郭曉彥編 《生產第11輯:德勒茲與情動》,南京:江蘇人民出版社,2016年,第7頁。) 德勒茲在《斯賓諾莎與表現問題》中近一步發展了斯賓諾莎的情動概念。在德勒茲看來,“情動”就是存在之力(force)或行動能力(puissanee)的連續流變。([法]吉爾·德勒茲著,龔從林譯,《斯賓諾莎與表現問題》,北京:商務印書館,2013年版,第86頁。)它強調事物與事物之間力之相互作用的關系。情動的獨特之處就在于它打破了傳統的情感依附于主體的話語模式,它超越了主客關系,而成為一種純粹身體的強度和關系性的存在。

10.[美]喬納森·克拉里著,沈語冰、賀玉高譯,《知覺的懸置:注意力、景觀與現代文化》,南京:江蘇鳳凰美術出版社,2017年版,第19頁。

11.“主體性生產”是法國精神分析學家菲利克斯·瓜塔里(Felix Guattari)在其著作《混沌互滲》(Chaosmosis)中提出的重要概念。在超越笛卡爾“主體性”的基礎上,瓜塔里試圖探尋一種“重新改造我們主體性的潛在性和實用性”。受巴赫金“復調”理論的影響,瓜塔里指出主體性首先應該是復數的、復調的。它是個體、群體和機制共同作用的產物。瓜塔里對主體性的重思實際上是將自己定位于一種他異性的關系之中,從而生成出一種復調性、過程性、異質性和創造性的主體性。在這個基礎上,瓜塔里提出了“主體性生產”理論。在他看來,生產不僅僅是物質的生產。在與德勒茲合作的《反俄狄浦斯》和《千高原》等作品中,瓜塔里就暗示出生產的另一重指向,即一種“欲望的生產和主體性生產”。換言之,這種主體性的生產就是將主體自身放置在混沌互滲之中,使其不斷地轄域化—解域化—再轄域化。在這個過程中主體不斷地實現自我創生。參見Felix Guattari. Chaosmosis: An Ethico-aesthetic Paradigm,Paul Bains and Julian Pefanis trans., Indiana University Press, 1995。

12.同上,第9頁。

麗貝卡·鮑曼恩(Rebecca Baumann)自動的色彩場(變化之6)2017

視界

View

孫振華被資本操控的消費主義文化看起來多種多樣、百花齊放,其實在被操控后面的本質是單一和荒蕪。資本為了提高效率、降低成本、減少風險,必須進行文化和價值觀的誘導,這種誘導將社會的現實全面符號化,直接的現實被掩蓋,人們越來越生活在符號化的“超級現實”中……

馮博一或許這些只是世界局勢和社會轉型這個復雜方程式中的一個變數而已,就像“應力場”所寓意的一般,而實際上是象征和隱喻那些正在不斷發生的個體與秩序、文明與沖突等等相關的社會問題……

冀少峰“應力場”在呈現外力作用下,藝術家個體感應力的多樣化表達及其涉及的種種社會問題的討論之外,抑或還為美術館作為社會公共空間的現實存在屬性帶來諸多方面的觸動式思考……

劉明美術文獻展自策劃之初至今,我們一直希望它保持自有的特質——展覽不僅更注重文獻性與研究性,而且更強調如同歷史文獻一樣去記錄、整理、研究中國當代藝術的一種平實的態度……

魏皓啟同時,將數字影像作品植入此次展覽當中,也是對于認同數字媒介在當今的藝術實踐中,屬于強勁而有價值的重要手段。長期以來,藝術展覽通常都把數字影像作品列為獨立展區,或者只在單純的影像展覽中展出,而不會將其與傳統的雕塑、繪畫以及攝影作品融合在一起。顯而易見,將數字影像作品融入展覽的整體策劃,因為音頻聲響和光線的散播,多少容易影響展區中的其他作品甚至整個展覽空間,出現作品之間視覺協調的難題;但這也必然會帶來作品之間的奇妙對話……

王立端設計是一種文化形式,而文化交流是不同地域、不同民族之間、不同國度之間互相溝通交流的最好方式……

謝亞平中國人對吃的講究已經深入骨髓,政治家管子曾說“ 王者以民為天, 民以食為天”。“食”不僅僅是吃飽飯的問題,也隱含著政治與政權,與天道、哲學一樣重要……

韋芳在整個社會進入現代工業標準化規模生產以前,人們所掌握的生產與生活技藝(手工藝)在習慣與風俗影響下,不斷創造且豐富著滿足人們需要的物質文明,也承載了當時人們文化取向與審美趣味聚集而成的精神文明,通過這種方式來實現文化傳承并推動社會進步……

寧佳特別是在今天,當代藝術領域,電子、影像、數碼技術不斷催生新的藝術語言方式,而比起新媒體藝術對高科技的直接運用,繪畫藝術更多的是受到這些技術方式所產生的圖像的影響,即成為“圖像的圖像”,這也成為了當代繪畫在語言表達方面的新特征……

何桂彥在翁凱旋的作品中,“有我”與“無我”呈現出的恰是一種矛盾的轉化關系。細心的觀眾會發現藝術家作品中有一個耐人尋味的細節,盡管畫面中的場景都是日常化的、片段式的,也是人們非常熟悉的,但我們卻很難在畫面中尋覓到“人”的蹤跡……

孫凡琦 葉雙貴藝術生活化,生活藝術化不僅是一種價值導向,也是一種理想境界。作為藝術貼近生活的代表——公共藝術能夠成為社會整體結構的組成部分與大眾生活緊密相連,其公共性觀念是關鍵紐帶……

笑的偶像與文化象征

孫振華

摘要:二十余年來,岳敏君“大笑臉”創作經歷了從“玩世現實主義”或“潑皮現實主義”切換到“世俗消費主義”和“娛樂至死”的背景轉換,在這些作品中,人們不得不打起精神來做出昂揚亢奮的姿態,將笑臉面具縫進肉里,一起合謀一場盛世神話。因此,“笑”作為偶像,達到了前所未有的諷刺高度。岳敏君巧妙利用人類的面部表情和笑臉文化史,以其深刻的文化表現力,將笑臉作為偶像來強化打造,選擇將“大笑臉”轉變為“后媒體形象時代”標志性的經典偶像,成為成功的文化策略。岳敏君的作品邏輯和創作演化過程呈現出“在不變中求變,在變中求不變”特點,在這個過程中構筑了他一種異常堅固的風格和意志。

關鍵詞:岳敏君,笑臉,當代藝術

Abstract:In more than 20 years, the creation of Yue Minjun’s “smiling face”experienced the shift of backgrounds from “Cynical Realism” or “Popi Realism” to“Secular Consumerism” and “Amusing Ourselves to Death”, in these works people have to raise their spirits and sew the smiling faces in their faces, in order to plan a heyday myth. Therefore, as the idol, “smiling” is highly ironic with an unparalleled degree. Yue Minjun utilizes human’s facial expressions and the cultural history of smiling face, with its powerful cultural expression, to mould smiling face as idols,turning “big smiling face” to the characteristic classic idol of “the time of postmedia figure”, and it has become successful cultural strategy. The logic of Yue Minjun’s works and the evolution of creation have demonstrated the character of “seeking change in constant, seeking constant in change”, in which he has constructed the unusually hardened style and will.

Keywords:Yue Minjun, smiling face, contemporary art

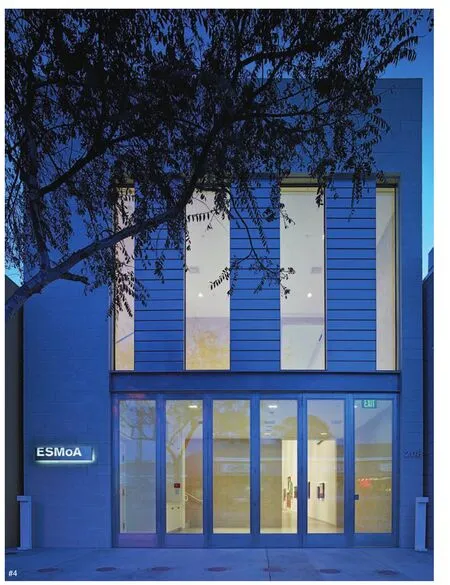

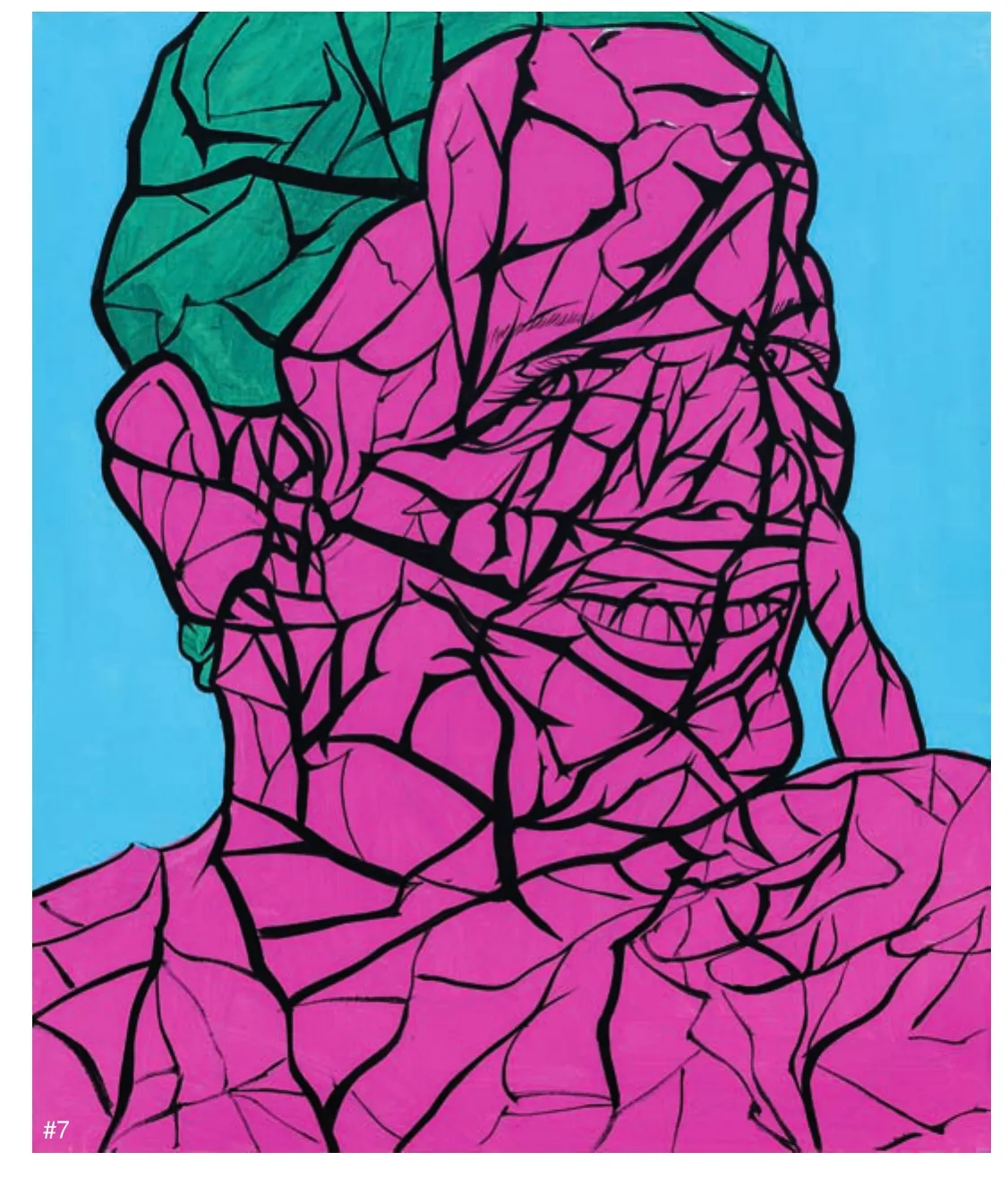

1 岳敏君無題布上油畫100cm×80cm2012

@武漢2017再偶像中的原形·岳敏君

2017.12.2—2018.3.11

藝術總監: 傅中望

策 展 人: 冀少峰

展覽統籌: 李和清

主辦單位: 湖北美術館

2 岳敏君變臉布面油畫50cm×60cm2013

一

雖然岳敏君說自己筆下的“大笑人”是以自己為模特,不過很多時候“大笑人”和岳敏君的慣有表情相去甚遠,看得出來,岳敏君是個少笑的人,還常有一些心事茫茫的沉郁之感。

早些年,岳敏君也曾按攝影師意圖擺拍出大笑,但他的大笑從來都沒有像他畫中的大笑那樣狂放過,總能看到其中的一些保留。而現在,他開始拒絕大笑,他告訴去拍攝的媒體:我笑不出來。

岳敏君的“大笑人”在繼續產出,但是他卻越來越不配合大笑,大概是越來越感覺到了“大笑人”后面深深的苦楚:他們的笑如此歇斯底里,但卻似乎已經要哭出來了。

正如他自己說:“我確實覺得人生,生下來是痛苦、悲觀的,痛苦是人生主旋律。其實骨子里,我畫的是痛苦的東西,如果它只是表面喜悅的,我堅持不到,畫一畫就無聊了。”岳敏君在這個時候似乎已經有了像佛教一般對于人生之苦的洞見,而現代人在生老病死、愛別離怨、憎會等苦之外還得面對一項“大笑之苦”。

我們來設想一場“大笑比賽”:嘴巴裂開到頭的二分之一大,保持露齒狂笑時間最長者獲得大獎。事實上,這個獎并不比那些接吻比賽的獎更容易拿,一方面要考驗人的頦肌、降下唇肌、降口角肌等肌肉的發達程度,另一方面更是要考驗心理是否強大。因為一個人明知沒有值得大笑、狂笑的理由還要笑,而且為了參加拿獎金去大笑,本身就很悲催。其實情愿來一場大哭比賽也好,因為人們心中哭的理由比笑的理由多一萬倍。而這種工具化的笑幾乎是一種殘疾或者酷刑了。

岳敏君給我們的社會制造的“大笑偶像”已經有二十余年,大笑偶像的寓意卻在今天達到了一個更高峰。大笑偶像用近似商業廣告的簡單畫法和通俗的色彩,加之形象不斷重復和量的持續增加而產生了巨大的能量,近年來又被流行文化采用。王力宏的《搖滾怎么了》唱起:“敏君似的笑臉。”電影《愛出色》中以岳敏君大笑畫作為重要道具貫穿整個故事。在當代藝術與流行文化的共謀中,大笑偶像在人們視覺和心理上形成強烈沖擊,以至于在某種程度上,大笑偶像與電視劇、電影或者春節晚會中的偶像一般,深深地介入了我們的娛樂經驗和視覺經驗,成為無可逃避的時代符號,有意無意影響我們的生活,甚至誘導著我們的行為舉止。

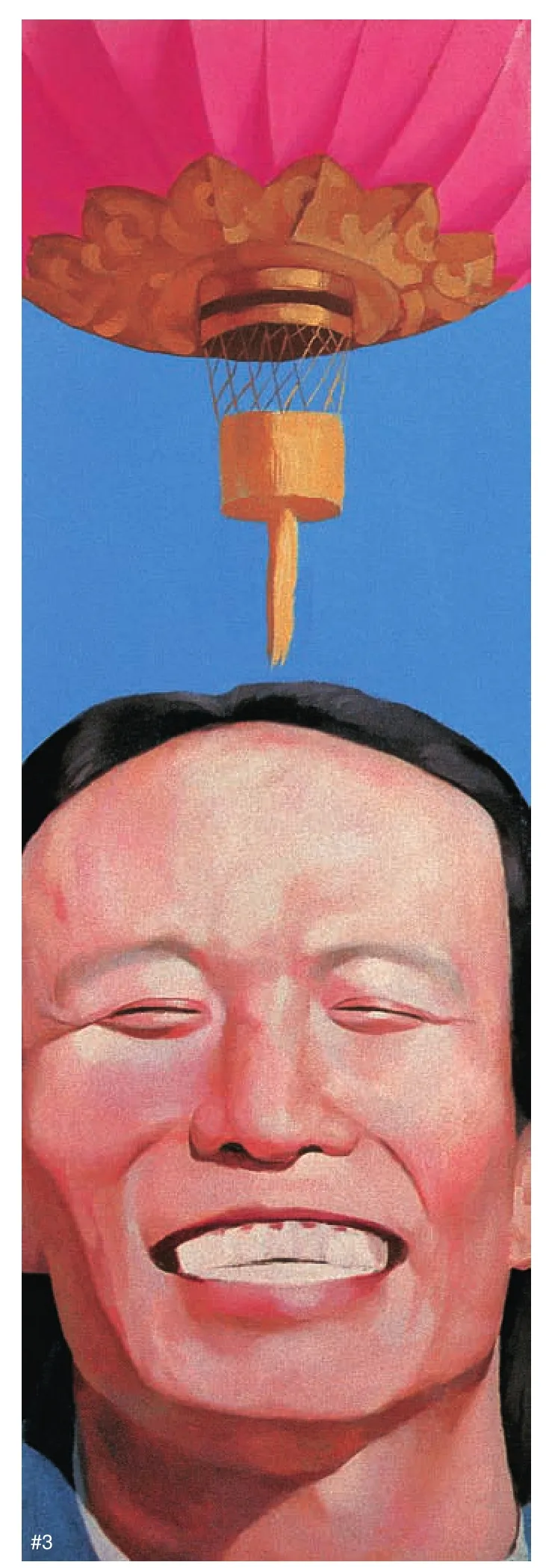

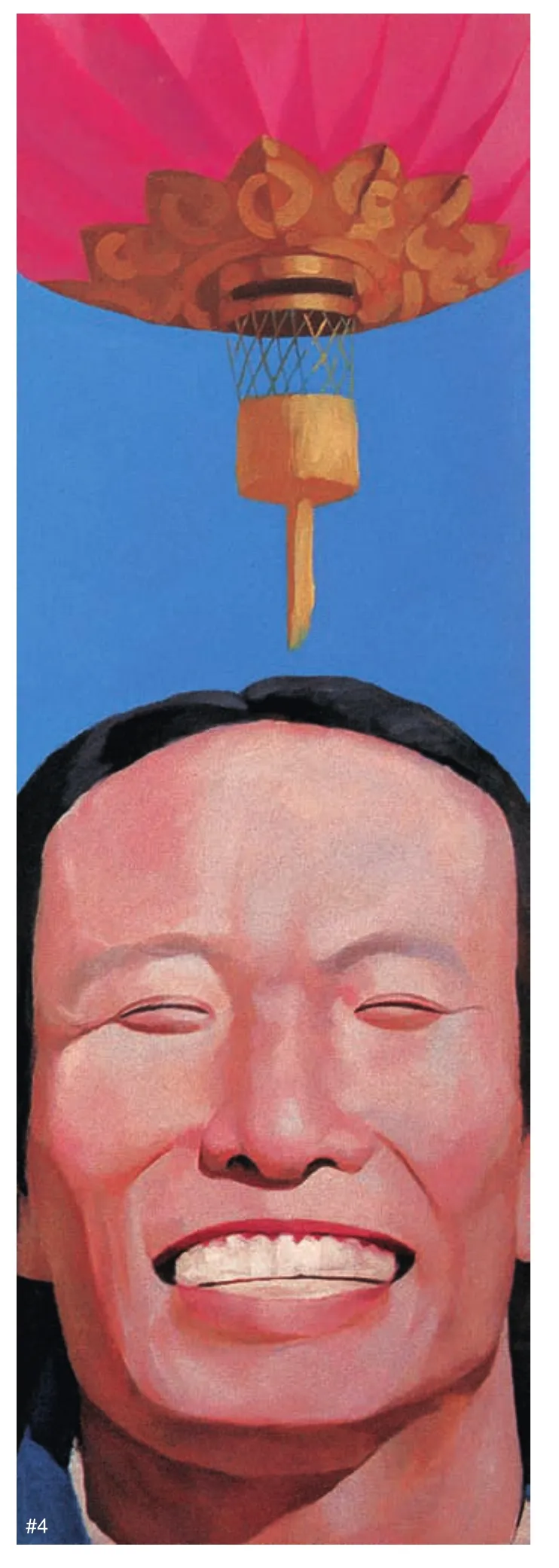

3 岳敏君中國燈籠-左布上油畫116cm×45cm1992

2007年的美國《時代周刊》封面,“大笑人”爬上自由女神像,標志著這個偶像擁有世界范圍內的高知名度。不過,也就在同時,“大笑人”最早被定義為“玩世現實主義”或者叫“潑皮現實主義”的社會背景卻在中國進行了一次深度的轉義。

20世紀80年代末到90年代初,從強大體制中滑落出來的人們獲得一種寶貴的生命之輕,面對邊緣化、世俗化的處境,他們以沒正經、無聊、虛空、沒心沒肺、嬉皮笑臉、玩世不恭等情緒應對,由此解脫而來的精神束縛,同時也對追尋崇高意義的沉重感進行了抵消。

岳敏君這一代自由畫家在藝術院校畢業后,主動放棄國家分配,以“盲流”身份寄住在圓明園藝術村,中國的第一批流浪藝術家獲得了選擇與競爭的可能性。在圓明園畫家村的自由陽光中,他們再也不想被欺騙,被用老方法教育。他們對于老的教條框框和一本正經開啟了滿不在乎的笑臉和哈欠,很像“我是流氓我怕誰”的王朔式痞子姿態。而市場經濟的來臨又讓他們有了更多嬉皮笑臉和打哈欠的底氣,他們的創作反過來為王朔的小說做了注腳。

而二十余年后的今天,中國已經完全進入到了世俗消費主義社會中,新一代受眾對于上個時代人們所遭受的精神禁錮和追求意義的沉重感基本無感。在20世紀90年代,個人的獨立曾經是被羨慕的解放力量,如今卻成了弱勢個體不堪承受的巨大壓力。體制內外與否變得并不重要,這個時代的決定性力量是資本,在資本所造成的等級制秩序之外,人們看不到其他的可能性,看不到希望與光亮,每天切膚感受到的都是原子化生存的微茫感與孤獨感、無力感與無奈感。

被資本操控的消費主義文化看起來多種多樣、百花齊放,其實在被操控后面的本質是單一和荒蕪。資本為了提高效率、降低成本、減少風險,必須進行文化和價值觀的誘導,這種誘導將社會的現實全面符號化,直接的現實被掩蓋,人們越來越生活在符號化的“超級現實”中。

在這個人們追逐創業、崇拜成功、稱成功人士為爸爸的時代,沒心沒肺地旁觀和嘲笑是沒用的,甚至是可悲可恥的。這個時代已經不復竹林七賢“潑皮無賴、裝傻佯癡”的玩主土壤。新時代耀眼的光環籠罩下來,人們如癡如醉地喝著心靈雞湯,爭先恐后去沐浴成功人士散發的正能量。每一個人都緊迫地感覺到自己需要跟上這個時代的亢奮節奏,而且還野心勃勃地希望自己能引領這亢奮的節奏。

由高度發達的無線互聯網作為技術后盾的史無前例的圍觀時代,人們需要一種幸福昂揚的調子,曬名牌包,曬出國游,曬網紅臉,曬跑步健身,曬高端聚會,曬愛心,曬品位,曬得喜氣洋洋,就連曬出的憂郁也要泛著金光,曬出那種“我看生活如此多嬌,料生活看我亦如是”的自滿自得。不管生活多么一地雞毛、支離破碎、苦不堪言,人們都需要打起精神來做出昂揚亢奮的姿態,于是,笑臉們在一起合謀著一場盛世神話。

恰好,這消費主義時代的高潮又遭遇上《娛樂至死》時代的高潮,“我們成了一個娛樂至死的物種”(引自:《娛樂至死》尼爾·波茲曼)。娛樂搞樂子成了唯一不變的主題,不論發生什么樣的事件,不論是嚴肅還是八卦,立即被段子手們攻占,以戲謔和娛樂的方式表現出來。人們本來可以笑得矜持一些,而一旦加上娛樂至死的精神,咧開嘴狂笑成為常態。一波蓋過一波的泡沫翻涌起來,油光水滑的大笑面具植入皮膚,成為肉之面具。

如果說玩世現實主義時代岳敏君筆下的笑臉具有極強的消解性,而消費主義時代和娛樂至死年代背景下的大笑臉卻是更深刻的諷刺性。他對當下人們精神貧瘠、思想匱乏,被操控的可悲境地進行無情和深刻的嘲諷。大笑臉在這個時代有了更強的隱喻性,換了一個新鮮的場景,反倒讓人看得更加清楚真切。往后走,岳敏君的大笑臉更加怪異、夸張,而且頻頻出現骷髏元素。消費社會那種瘋狂作死的節奏觸動了岳敏君敏銳的預感,誠如他在自述里表示的,“以前從沒有思考過死亡,現在經常想到它”。

二

人類的面容是人這種動物最富有含義的部位,臉自身就是一部文化史。人們重視臉,因為臉/面容最能區別人與人不同,又因其極強的靈活性和表現力而讓情感語言愈加豐富細膩,有時甚至可以超越口頭語言的表達能力。正如德國著名圖像學家漢斯·貝爾廷在其著作《臉的歷史》中所言:“臉的文化史本身構成了一個開放性場域,很難用一個簡單的概念加以總結,肖像往往是對臉所做的一種闡釋……作為一種天生具有情緒與感情的生物的外表,臉在歐洲文化史中成為‘人’的代表圖像。”(《臉的歷史》6頁,北京大學出版社。)

笑是臉這張生物外表中最重要的一種形態,是高級靈長類動物的社交游戲獨有的表情系統。從表面上來講,笑是由喜悅、成功、滑稽、幽默等情景引起的,具有生理性、心理性和社會文化性幾重密碼,科學家對這些密碼的研究尚不透徹,因為笑的成因極為復雜。

“笑”起于愉悅的情感,但從深層次探究,笑又絕對不單純是愉悅的表現,而是具有復雜的起因和機理,可以從生物學、心理學、社會學三方面去考察。一般來說,笑是健康而積極的,所以才有了“幽默”這種被贊賞的品質,幽默甚至成為女性尋偶標準之一。其實笑不全然是健康和積極的,就如嘲笑譏笑可以置人于死地,笑也可能是壓迫和奴役的結果,愚昧荒唐的結果,也有精神分裂的結果,傻笑、笑里藏刀、取笑、諂笑、嘲笑、奸笑……

在中世紀,笑被壓抑、被妖魔化。到了中世紀中期,笑得到了有節制的釋放,被區別為對的笑與錯的笑,即合法的笑與非法的笑。中世紀后期出現了放縱的笑,到了文藝復興時期,拉伯雷這一類人文學者將笑貴族化,賦予其價值,做出正面肯定。不過柏拉圖譴責爆笑,他在《理想國》寫道,爆笑會引發靈魂的躁動,他還否定“城邦衛士”的笑,以及荷馬所描述的諸神難以抑制的幸福無比的狂笑。

西方美術史上的微笑,最具代表性的是達·芬奇的《蒙娜麗莎》,被稱作“神秘微笑”。在古典主義畫派中,倫勃朗用明暗關系的處理塑造了肖像微笑的莊重沉穩,安格爾的微笑則是以“靜穆的偉大,崇高的單純”為原則。

在17世紀的歐洲,當時的社會文化依然覺得咧嘴而笑都是低下階層,沒有文化、醉酒、小孩或是戲子,而有資格、有能力畫肖像的人,都是名門望族,因此他們的肖像都沒有笑容。

在攝影術發明初期,拍攝的肖像與繪畫的肖像如出一轍,基本沒有笑容,攝影師更沒有抓取笑容的意識。一方面是因為技術限制,早期攝影術曝光時間非常長,有時候15分鐘才能拍攝一張照片,另外因為攝影術的稀少造成攝影通常用于嚴肅場合,例如典禮之類而氣氛緊張嚴肅。

在中國古代,有機會擁有肖像畫待遇的帝王臣子和文人們在畫上沒有一絲笑容,一方面代表威儀,更是與儒家中正莊齊的觀念有關。清末,一部分普通民眾進入到攝影術的獵奇視野中,但他們也沒有笑容,而且甚至有略微的麻木和驚懼,這些形象似乎可以直接投映到柏楊的《丑陋的中國人》、魯迅的《狂人日記》和《阿Q》中那些民眾身上。

民國時期的普通人肖像照中可以找到不少開朗的微笑,這個時期由于攝影的進一步普及和平民化,同時也因為人性和思想得到了松綁,尤其是女性的地位提高。

在目前這個狂放的消費主義和娛樂至死時代來臨之前,笑容并不是生活的標配,人們一年不笑一次也無妨。而當下的人們卻急切地需要笑,沒有笑容的肖像就跟眼睛閉上的肖像一樣是失敗的,沒有笑容的生活也是失敗的。人們急于釋放“先天下之樂而樂”、“只要我過得比你好”的信息,形成前所未有的一個大眾狂歡型社會。人們對笑主動需求,就像當下隨處可見的自拍臉和網紅臉、點贊臉,它們充當一種工具,被高度效用化、消費化,因為人們必須憑借笑臉面具這張入場券去參加那場看不到邊際的盛世狂歡。

岳敏君從一開始就單刀直入選擇了笑臉,他首先意識到笑所極具文化表現力和文化寓意的特點,以及笑臉最有做成偶像的潛質。在這個“不偶像毋寧死”的社會,只有靠偶像拯救岌岌可危的生活,就像他說,“我們可以通過建立起來的偶像幫助我們說話,要不然更沒有可能去面對世界、社會說什么”。于是岳敏君開始了偶像的批量制造。

達·芬奇在蒙娜麗莎的創作中用了“暈涂法”來迷惑觀者,這種方法是通過顏料的反復疊加,從而弱化物體的輪廓和邊界,最終使人們產生一種朦朧的觀感。他的許多畫作中,人的輪廓及外貌描繪得十分曖昧,因為他希望留下一些東西給觀者去思考和想象。

4 岳敏君中國燈籠-右布上油畫116cm×45cm1992

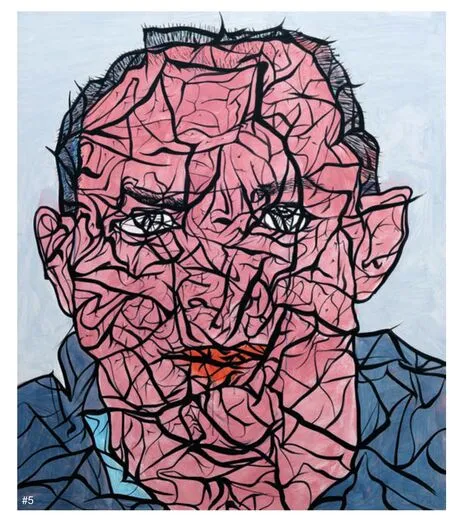

5 岳敏君表皮-9布面丙烯140cm×120cm2013

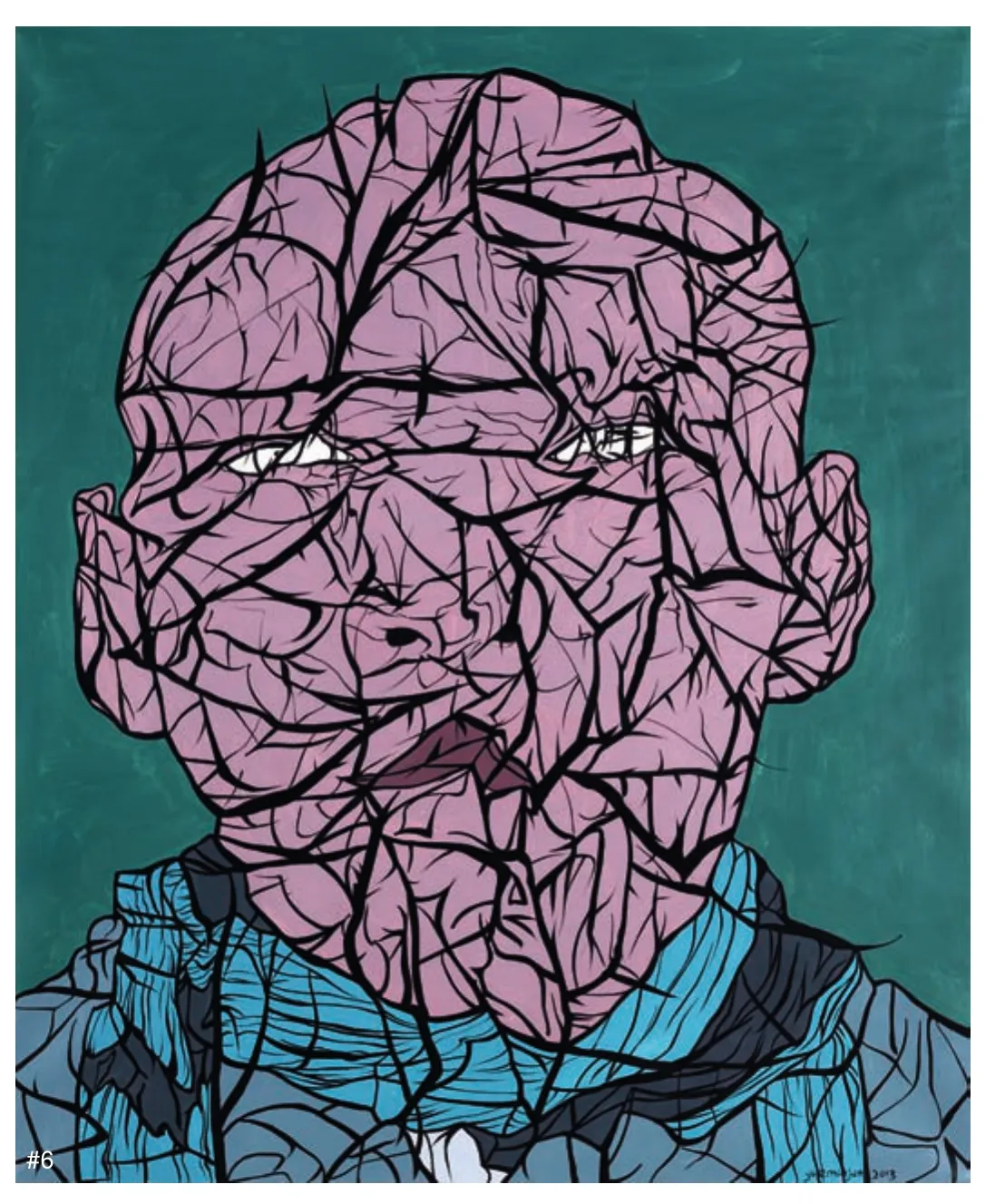

6 岳敏君表皮-10布面丙烯140cm×170cm2013

而岳敏君完全相反,他運用廣告制作中那種高純度的原色、明晰的邊界、鮮艷的畫面來提高對人們視線的吸引力,增強人們對圖像傳達的敏感性。簡單明了的色彩也讓觀眾感受極具商業化和工業化的時代特質。大笑人輪廓鮮明,完全暴露在強烈的陽光下,人物皮膚被曬得生痛,反射著金屬般的高光,沒有任何曖昧和可以躲藏之處,肆虐的陽光難道不是隱喻著生活無法逃避的苦痛。

岳敏君很深刻地意識到,這個時代過度地生產和消費使人的思維方式趨于模式化、扁平化,變得日益空洞和貧乏。社會在趨同,城市在趨同,產品在趨同,人群行為在趨同,笑臉更在是趨同,這種時候他一定是想到了安迪·沃霍爾創作于1962年的《瑪麗蓮雙聯畫》,以不斷重復的照片形象提醒我們商業環境對人臉的異化。

岳敏君的大笑臉果斷采取這種策略,除了廣告招貼式的簡潔明了圖式,又將這些辨識度很高的臉大批量符號化。它們沒有任何內在意義地被排列組合在一起,一目了然地重復堆疊,岳敏君把這種實實在在的視覺印象打進大眾的腦海,制造一種“謊言重復一萬遍就是真理”的魔性。他的大笑臉強大的自我整體和高辨識度創造了堪比麥當勞、可口可樂商標相同的招貼影響力的效應,是“后媒體形象塑造”偶像制造的經典個案。

大笑臉成功地讓岳敏君成為人類藝術史上首個以笑為專題創作的藝術家。這也滿足了他的野心:“我有一個野心,以后讓所有人都只要看到笑的東西就想到我,而且只能是我,不是別人。”

三

岳敏君生于1962年,五歲從東北到了湖北。到了湖北一年,岳敏君又到了湖南上小學,然后到了北京,早年輾轉在各處,岳敏君沒有故鄉的感覺,他自述:“很多人有故鄉情懷,我一點都沒有,也許因此作品帶點疏離感。”

中學畢業后的岳敏君,到海上石油鉆井平臺干了三年。20天為一輪換在那個見不到煙火氣的海上勞作,這是一段非常心理體驗,每當20天或者40天從海上下來,岳敏君對陸地上的事物都感覺到一種發現新大陸般的陌生感和驚詫感。

岳敏君成功地趕上了大學這趟高速列車,考上河北師范大學美術系。1983年在河北師范大學美術系考前班結識的張子康回憶:“當時岳敏君不太愛說話,畫得跟大家都不太一樣,比較成熟,很有想法。那時的河北師院還比較保守和傳統,按照老師的標準,岳敏君的基礎不算很好,但是他對藝術很敏感,總有一些自己的東西,他后來的畫也有很多對社會的思考,從那時候就有一些苗頭。”

岳敏君畢業分配在高校教書,有一段時間被要求天天讀文件讓岳敏君很煩,抵觸心理也特別強,他對圓明園畫家村是一見鐘情:“這正是我想要的藝術家的生活,一切看起來那么棒,做一個獨立的藝術家看起來也沒那么難,租金很低,環境比單位好多了,最重要的是,我一下子就可以自己決定自己的生活,決定每天的日子怎么過,甚至頭發留多長。”

在圓明園,岳敏君的創作思路一天天在逃離學院派。1991—1992年前后,他創作了《海邊》《朋友》《中國燈籠》《狂笑》《發生在X城樓上的戲劇》《大團結》等。

7 岳敏君表皮-14布面丙烯50cm×60cm2014

1993—1994年,岳敏君開始以自己的形象進行“偶像制造”,早期的大笑臉并不那么夸張怪異,基本是正常人質樸的笑,《大狂喜》代表了這一時期的創作傾向。無數重復的“我”在齜咧著嘴,露著白牙,笑得雙眼瞇成了一條縫。后來,岳敏君的大笑人越加怪異狂放起來,圖式語言也逐漸脫離原來的學院影響,轉向借用宣傳畫廣告畫的手法,采用大概括的、鮮艷的、單調的色彩:火辣辣的皮膚、油光程亮的臉、大張著且深如黑洞的大嘴,昭示著激動的情緒、過度的物欲、空洞的靈魂。不僅笑容夸張,而且造型布景也漂浮荒誕,接近波普超現實主義。

1997年創作的《自由引導人民》,是岳敏君藝術生涯中的又一次重要轉折。從《自由引導人民》始,他的意識愈發明朗起來。本來“挪用”手法是后現代主義藝術最重要的創作方法之一。19世紀中期以來,“挪用”并不鮮見,馬奈創作的《草地上的晚餐》挪用了文藝復興畫家萊蒙特的《帕里斯的審判》,杜尚用《帶胡子的蒙娜麗莎》對古典進行了犀利的解構和同構。20世紀60年代以后,“挪用”作為一種主導型的創作方法大規模地出現在后現代主義藝術的創作中,例如森村泰昌、里希特、安迪·沃霍爾和辛迪·舍曼等人,從藝術史、現成品、影像的借用。被現代主義和波普影響深刻的岳敏君一代們自然不會放過采用“挪用”方式創作,岳敏君在“挪用”的選材是非常精當的,他以自己獨特的方式戲擬了大畫家德拉克洛瓦的同名作,戰火硝煙的戰場被置換成城市的工業廢墟,晴朗的天空下“傻笑人”手舞足蹈,形象顯得單調、膚淺、艷俗、無聊。

岳敏君說:“我覺得傻笑人這種表情、這種狀態不是一天兩天能夠完成的,因為你看到我們歷史也是,比如近代史經歷了一二百年的時間,還在不斷地摸索,還在尋找出路的狀態下,這個傻笑人不是某一個時期短暫的片段,好像我們這個民族長期的一個狀態。”

這么多年,岳敏君好像是在“重復”一種題材,“延續”一種形式,但實際上,他是在不變中求變,在變中求不變,以此訴諸一種異常堅固的風格和意志。

岳敏君的“場景系列”,其實是一種反向挪用。將一些經典畫作的背景保留了下來,而原作的主體人物被去掉,造成一種人物“不在場”的感覺,歷史現場變為一個空曠的舞臺。這種做減法的挪用是岳敏君極具膽識的一種選擇,去掉了主角的畫面感辨識度大大減弱,對觀眾的視覺刺激也大為削弱,與大笑人一貫鮮明有攻擊性的圖式形成鮮明對比。不過,這組畫面導入了極強的觀念性,暗含一種凝重悲愴的氣氛,沒有陽光,沒有豐富的色彩,暗黑的語調,正是這種風格,帶給觀者視覺的引力,讓人陷入沉思冥想。

《場景》系列體現了岳敏君深邃的歷史哲思:主角缺位的歷史現場陡然陷入失重,空氣中升起一個巨大的問號。喧囂之后人去樓空、物是人非,其中況味令人失語。穿越歷史的冥想讓我們意識到自身的脆弱,或帶來焦躁不安,或陷入深度的抑郁。站在天地之間,小我孤然,感嘆歷史斑駁殘缺的心靈震動,又為人類自身終極歸宿的憂懼……事實上,《場景》系列的畫面有一種由理性觀念帶入情感的詩意。

一直以來,岳敏君的創新和實驗其實是頗為活躍的,他的《處理》系列、《迷宮》系列、《表皮》系列、《尋找恐怖主義》系列都顯示了這位喜歡思考和勇于表達觀念的藝術家的思維密度和廣度。或許頑主已老,但他的嗅覺和銳度不減,始終與時代保持著密切的關系,這種探索的姿態對于早已是功成名就的藝術家來說非常難能可貴。

ESMoA, an Art Laboratory Not a Museum

Translated by: Luo Jing Xu Xiang

Located in the ocean-side town of El Segundo,California, ESMoA was founded by Eva and Brian Sweeney, together with passionate collectors. ESMoA regards itself as a artlab, aiming at providing residents with opportunities of art practice to spark their creativity and interests in art through cooperation with schools, families and community.

ESMoA, artlab, community, cooperation, education

The A ff ective Signi fi cation of “Attention” and Artistic Subjectivity Production——Review on Jonathan Crary’s Suspensions of Perception (Ⅰ)

Zhou Yanhua

The Smiling Idol and Cultural Symbol

Sun Zhenhua