中韓FTA對兩國貿易結構的影響研究

田福淑

對外經濟貿易大學

中韓FTA對兩國貿易結構的影響研究

田福淑

對外經濟貿易大學

隨著中韓兩國自由貿易協定,即FTA的簽署,宣示著兩國的雙邊貿易關系將變得更加自由,而投資也將更加便利。如此狀態下,必將導致中韓雙邊的貿易結構發生一定變化,而我們要做的便是促進兩國之間的貿易關系逐步往更合理的方向發展。當然,在此過程中,我們還需意識到,中韓簽署FTA條例,實則有利亦有弊,因此,中國在與韓方貿易過程中,務必認清自身優勢與劣勢,如此方能在優化雙邊貿易結構同時實現雙方的共贏。

中韓FTA;貿易結構;影響因素

自中韓雙方簽訂FTA協定之日起,兩國將相互取消關稅與各類非關稅,這便意味著兩國此前的雙邊貿易壁壘已被打破并形成了更大的共同市場。而雙方簽訂FTA協議的目的,一方面是為了充分發揮各自的貿易優勢,以促進兩國各大產業鏈的進一步優化,另一方面則是為了在互利共贏的基礎上提升彼此的國際競爭力,進而促使雙邊的貿易關系上升到一個新的臺階[1]。

一、中韓FTA對雙邊貿易結構的影響

(一)雙邊貿易規模將擴大

中韓簽訂FTA協定必將導致雙方的貿易規模擴大,而擴大的最主要表現便是兩國的進出口規模大幅增加。對此,結合關稅同盟的相關理論,雙方的關稅也將按照關稅減讓表來進行階段性的降低以及部分關稅的取消,而關稅的降低與取消,勢必有助于改善此前因關稅問題而產生的生產扭曲以及消費扭曲現象,繼而確保兩國資源可在更大范圍內得到更優化的配置,以促進雙方效率的共同增長,并最終推動兩國貿易規模與效率的進一步擴大與發展。

當前,影響中國雙邊貿易規模的因素主要集中到了GDP的增長態勢、雙邊的直接投資規模以及對外開放程度上[2]。基于此,中韓兩國簽署FTA協定,實則有利于兩國GDP的共同增長,加之關稅與部分非關稅壁壘的取消,還將進一步增加雙方對外開放程度,因此,FTA協定的簽署勢必將導致雙邊貿易規模的進一步擴充。

(二)雙邊貿易收支將處于動態不平衡

在中韓兩國的雙邊貿易中,一方出口便等同于對方進口,對此,雙邊進出口的相對增長水平則勢必將導致雙方收支處于不平衡狀態。自中韓雙方簽署FTA協定以來,中韓雙邊貿易的主要特征之一便是中國對韓國單方面的長期持續逆差,但目前,這種雙方結構失衡的狀態已然得到了有效改善。如據韓國海關統計,截止至2016年,中韓的雙邊貿易額已然達到了3145億美元,其中,韓國對中國的出口額為1526.6億美元,下降了1.3%。而中國進口了1235美元,增長了7.9%,此總數額相比之前,增長了近3.2的百分點[3]。

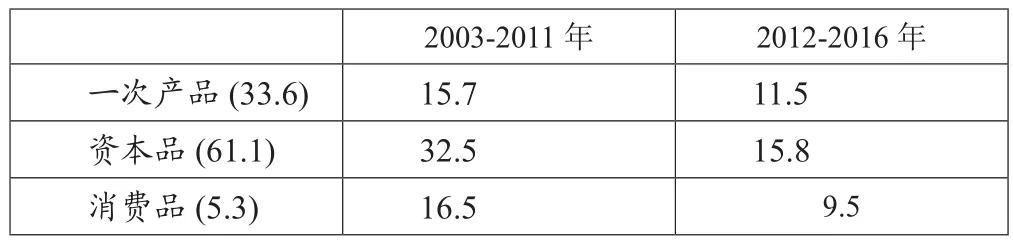

韓方對中方的貿易順差減少,相應地意味著中方對韓方的貿易逆差有所下降,對此,要想長期保持有這樣的貿易態勢,便需中韓雙方積極探討導致逆差減少的影響因素。從中國自韓國的進口商品結構角度上來看,中國從韓國進口的商品,依照其性質分類,可降之具體劃分為原材料、資本品以及消費品三類,而此三類的進口比重分別占總比例的33.6%、61.1%以及5.3%。

結合表1數據我們不難發現,近年來,中國自韓國進口商品的增長率連年呈現出較大幅度的下降趨勢,如針對原材料的進口,在2012-2016年間,其平均增長率僅為11.5%,此項統計數據相較于2003-2011年的15.7%下降了4.2個百分點,而同一年限內的進口資本品也已由32.5%下降到了15.8%。雖然,消費品的比重相對較小,但仍呈現出了大幅度的下降,據表中數據顯示,在2012-2016年期間,中國自韓國進口的消費品,也由2003-2011年的16.5%下降到了9.5%。由此可見,韓國對中國的貿易順差,得益于中國經濟的飛速增長,同樣也增加了對各類資源進口量的需求。 若中國經濟增長速度放緩,勢必會減少對韓國資本品與中間產品的進口,進而改善中韓兩國此前的貿易逆差。此外,隨著中韓兩國技術差距的不斷縮小,加上中國分工結構的日益優化,其相應的貿易結構也勢必會發生相應的改變,進而導致中國自韓國的進口規模逐年減小,而兩國產品件的貿易比重勢必也會隨之下降。與此同時,基于中韓兩國的差異產品產業內貿易比重的持續上升以及在韓國對中國所出口的主要商品,如石油化學等物,中國也將因自給率的上升而產生替代效應,進而導致韓國的出口呈現出下降的趨勢。由此可見,隨著中國經濟發展與技術水平的不斷提高,中韓兩國的進口商品結構必將發生一系列的變化,其具體的變化則表現在中方進口的減少與貿易逆差的改善,因而可沖抵因簽訂FTA協定而導致的關稅降低與因取消關稅的增加的各類性質商品的進口量。

當前,就中韓的FTA發展現狀而言,其明顯要滯后于韓國與美國、歐盟等國家的FTA,因此,面對兩個如今這樣的雙邊貿易形勢,中韓FTA的經濟效益還應主要集中在貿易創造效益上,而不是著重體現FTA的非貿易轉移效益。與此同時,基于關稅與非關稅壁壘小件的貿易創造效益回應兩國關稅削減程度以及時間表的不同而導致雙方進出口增減量無法保持同步變化,故結合中國當前的經濟發展態勢以及中韓的FTA的經濟效益,唯有著重體現FTA的貿易創造效益,方有利于雙邊貿易規模的進一步擴充。然而,就綜合而言,中韓FTA改善中國貿易逆差的效果,其在時間方面仍具有動態的不平衡性,而雙邊的逆差減少趨勢亦不具可持續性。

表1 中國從韓國進口的各類商品增長率變化 單位:%

(三)雙邊進出口主要商品結構趨于合理化發展

目前,中國雙邊貿易的主要特征還集中體現在制成品與中間產品的貿易比重上,故中韓雙方簽訂FTA協定,并逐步取消關稅以實現高水平的開放,不僅能促進雙邊貿易規模的進一步擴充,還能促使雙邊進出口商品的結構逐步往更合理的方向發展。

就中國雙方進出口商品中的工業制成品而言,自中韓FTA生效以后,中方便分別取消了含進口品目數與進口額20%和44%的關稅。而此條例在生效的10年后得到進一步的擴充,屆時,中國針對韓國進口品目數與進口的關稅將分別達到72%與66%。而韓國則取消了59%的進口品目數與54%的進口額關稅,并于生效的10年后,逐步發展至90%與80%。

據韓國政府于有關中國FTA的說明資料中顯示。在中韓FTA中,中國制造業的主導產業為以化學原料、化學制品制造業以及電氣機械制造為主的重化工業,而輕工業則以農副食品加工業為主。與此同時,根據企業的類別,非金屬礦物制品制造業、化學原料與化學制品制造業與弄副食品加工業分別占總體比重的9.3%、7.4%以及7.1%。雖然,中國FTA生效使得中國出口韓國的服裝、鋼鐵等商品關稅均呈現出了大幅下降的趨勢,但卻因關稅的下降而導致出口商品的價格亦隨之降低,進而讓這部分商品更具競爭力,由此可極大改善中國對韓國的出口商品結構。

由此可見,中國FTA的生效,不僅消除了兩國此前于雙邊貿易中存在的貿易壁壘,還因此而使得雙邊的進出口結構能更真實的反映出雙方各自的競爭優勢及劣勢,繼而可有效促使雙方的進出口商品結構變得更加合理。

二、中韓FTA背景下完善兩國貿易結構的政策建議

由于中韓兩國,其在資源稟賦與經濟發展水平方面本身便存在一定的差異,故兩國簽訂FTA,可充分利用資源互補的優勢,以實現雙方的共贏。但鑒于中國與韓國之間,中國存在持續的貿易逆差,故相較于韓國,中國更應抓住FTA實施的基礎,通過貿易壁壘的花銷來改善中國對韓國的進出口結構,以促進兩國產業鏈的深度結合,繼而利用兩國的互補優勢來不斷提升雙方產品于國際市場中的貿易競爭力,繼而實現中韓貿易的平衡發展。

總之,中韓簽訂FTA協定,對中國經濟發展而言有利亦有弊,對此,中國應在促進與韓國的出口同時認清自身的劣勢所在,如此方能在面對韓國對中國的出口擴大挑戰同時,促使雙邊貿易關系的和諧與穩定,繼而實現雙方的互利共贏。

[1]王松濤.韓國加入TPP對中韓FTA戰略的影響[J].理論月刊,2016(5):134-138.

[2]李玉珍,李琳,LIYu-zhen,等.基于中韓FTA的雙邊貿易結構變化趨勢分析[J].北京聯合大學學報(人文社會科學版),2016,14(2):96-103.

[3]呂波.中韓FTA建立的經濟效應和結構影響分析[D].東北財經大學,2016.