高郵某10kV配電線路選點優化無功補償方案研究

袁麗麗+李培+孫紅艷+朱明祥

摘 要:針對10kV農網配電線路的負荷分布波動大,高峰時段分布的位置及時間的不確定性,需要供電公司頻繁的改變分接頭的位置等問題。文章提出選點無功優化補償的方式,根據其線路的分布狀況及負荷的密集度等數據,由“2/3原則”確定選取若干個點補償的形式。為了降低線路的損耗,提高配電線路電能的質量,在每個補償點進行固定補償與動態補償相結合的方式。結合設備近兩年的歷史數據,確定線路的平均負荷、最大負荷等相關的參數,從而確定固定補償與動態補償容量的大小。此方案可以避免高峰時盲目改變分接頭達到滿足負荷需求的目的,同時提高了供電公司的供電質量與經濟效益。

關鍵詞:選點無功補償;固定補償;動態補償;容量

中圖分類號:TM761 文獻標志碼:A 文章編號:2095-2945(2017)34-0166-03

引言

在某10kV農網線路中,由于夏天池塘供氧量、農業灌溉的的需求,出現配電線路負荷分布不均,某些時段負荷出現短時高峰值,甚至出現嚴重的高負荷,為了滿足負荷需要,需要人為的頻繁去改變分接頭的位置,但由于農網中短時用電高峰值出現的時間與地點的不確定性,為供電公司的檢修操作工作增加了難度。為了解決這一問題,考慮采用選點優化無功補償的方式來滿足高負荷運行。同時,因為此線路基本沒有無功補償裝置,功率因數低,線路損耗大,供電線路末端電壓低,為了減小線路損耗,提高線路末端電壓,在10kV線路選點無功補償方案的過程中,堅持固定補償與動態補償相結合的混合補償模式。在電力負荷較低時進行固定補償,當負荷增加時根據功率因數變化情況,自動投切動態補償電容器組,以提高線路的功率因數和減小配電線路損耗。

1 某10kV農網線路的負荷分布

某10kV線路2015、2016兩年歷史設備負荷數據分布如圖1~4所示。

由此看出,每年的6-11月份,負荷變化波動大,尤其是7-8月份出現重載現象,為保證線路的正常供電,需考慮調整分接頭。但由于負荷出現高峰期的不確定性,增加了人員的工作難度,同時分接頭調整不能無限制的調整,因此,考慮無功補償的方式。以保證高負荷時,電網能正常供電。

2 補償容量

2.1 固定補償容量確定

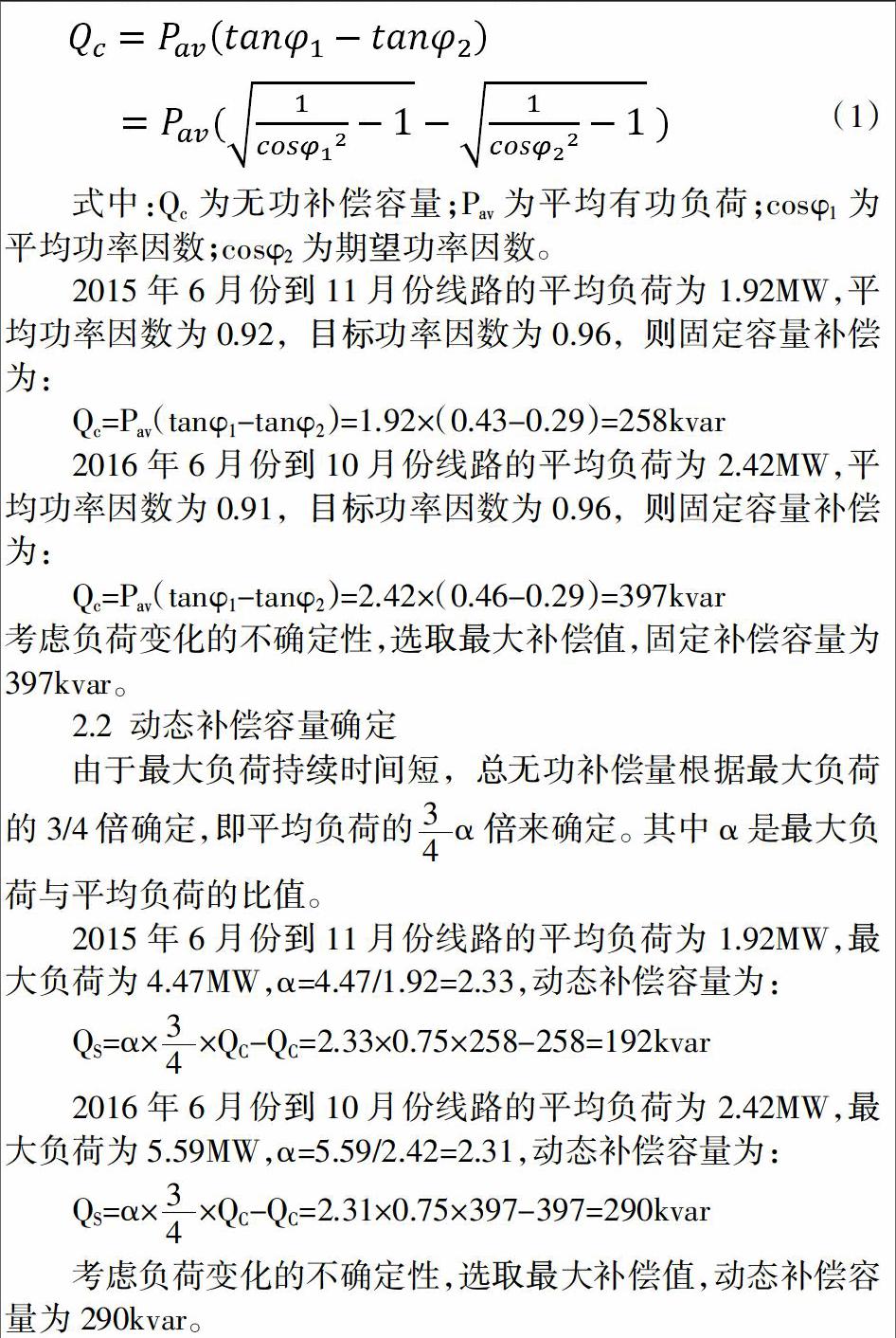

由歷史負荷數據可以確定全年平均有功負荷、平均功率因數,為了保證供電的可靠性,目標平均功率因數選擇0.95以上,固定容量補償大小如公式(1)所示。

式中:Qc為無功補償容量;Pav為平均有功負荷;cosφ1為平均功率因數;cosφ2為期望功率因數。

2015年6月份到11月份線路的平均負荷為1.92MW,平均功率因數為0.92,目標功率因數為0.96,則固定容量補償為:

Qc=Pav(tanφ1-tanφ2)=1.92×(0.43-0.29)=258kvar

2016年6月份到10月份線路的平均負荷為2.42MW,平均功率因數為0.91,目標功率因數為0.96,則固定容量補償為:

Qc=Pav(tanφ1-tanφ2)=2.42×(0.46-0.29)=397kvar

考慮負荷變化的不確定性,選取最大補償值,固定補償容量為397kvar。

2.2 動態補償容量確定

由于最大負荷持續時間短,總無功補償量根據最大負荷的3/4倍確定,即平均負荷的α倍來確定。其中α是最大負荷與平均負荷的比值。

2015年6月份到11月份線路的平均負荷為1.92MW,最大負荷為4.47MW,α=4.47/1.92=2.33,動態補償容量為:

2016年6月份到10月份線路的平均負荷為2.42MW,最大負荷為5.59MW,α=5.59/2.42=2.31,動態補償容量為:

考慮負荷變化的不確定性,選取最大補償值,動態補償容量為290kvar。

3 選點無功優化補償容量

3.1 電容器安裝位置

某10kV農網配電線路,主要分布在D區,線路供電半徑6.65km,線路為單聯絡結構,設計電流為553.00A,線路長度36.4km,共裝機配電變壓器97臺,配變總容量為21815kVA,其中公用配變69臺,容量為16910kVA,最高負荷Pmax=5.59MW,最小負荷Pmin=0MW,平均負荷Pav=2.42MW,最高無功負荷Qmax=2.58Mvar,最小無功負荷Qmax=0Mvar,平均無功負荷Qav=1.09Mvar。在無功補償的過程中,結合現有的供電半徑、有功負荷和無功負荷情況決定采用集中補償與分散補償相結合的形式,進行分散補償。線路的負荷流向如圖5所示。

電力負荷分散,供電半徑大,為了減小線路損耗,提高線路末端電壓,在負荷集中區選擇補償裝置的安裝位置,安裝電容器以改變整條線路的無功分布。

農網10kV配電線路無功補償安裝的位置按照“三分之二”的原則確定,考慮在負荷集中處補償時,無功電流傳輸距離最短,把安裝位置確定在每個支路無功負荷的2/3附近。第一個安裝點A選擇在龍鎮線干線長度的2/3左右附近的位置處,第二個安裝點B選擇在龍農線聯絡支線的末端到主干線長度的2/3處,第三個安裝點D選擇在紅馬支線的末端到主干線長度的2/3處。即如圖6所示。

3.2 選點補償容量的確定

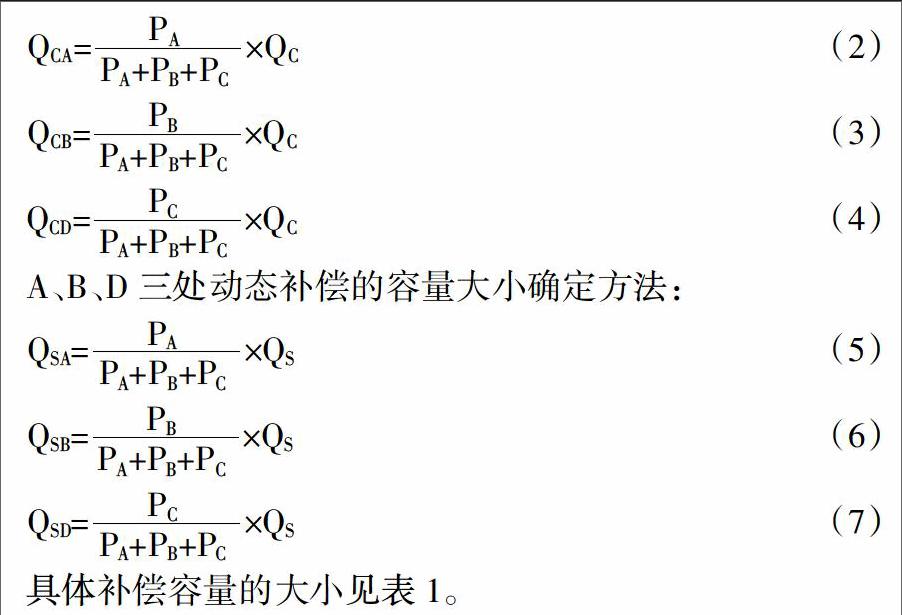

通過比較龍鎮干線與兩處聯絡支線的有功負荷大小比例關系確定補償容量的大小,有功負荷大,補償就多。A、B、D三處固定補償的容量大小確定方法:

A、B、D三處動態補償的容量大小確定方法:

具體補償容量的大小見表1。

4 結束語

針對高郵市某10kV農網線路,結合近兩年的大數據資料,預測到可能出現高負荷的時間段,獲取此時間段的平均負荷參數、最大負荷參數等相關的數據。從目前來看,農網中補償方式大多數為靜態補償和動態補償相結合的方式,依據大量數據分析,本文擬實施選點優化補償,確定線路的補償位置及每個補償點的固定補償、動態補償容量的大小。預計選點補償之后,可減少頻繁改變分接頭的次數,同時提高了配電線路的功率因數,降低了線路的線損,可給企業帶來明顯的經濟效益。

參考文獻:

[1]解德英.中低壓配電網無功補償方案的研究及實現[J].電力雜談,2014,10(18):57-58.

[2]王濤.10kV及以下配電電容無功補償及其節能[J].通訊世界,2016(1):146-147.

[3]萬洪文.淺談農村低壓配電網無功補償的技術[J].電力訊息,2016(5):83-84.

[4]夏莉.景寧縣電網無功優化補償建設方案及實踐[D].華北電力大學,2015.

[5]祝習宇.配電網無功補償設備應用探討[J].科技創新與應用,2014(29):164.endprint