職業性接觸化學品的健康風險評估

——半定量方法介紹

文·圖/楊紅光

職業性接觸化學品的健康風險評估

——半定量方法介紹

文·圖/楊紅光

目前,國內對工作場所接觸化學品的健康風險評估,通常采用定量方法,將作業環境監測結果是否高于或低于職業接觸限值,作為評價健康風險的依據。但是,無論是國外還是國內,有職業接觸限值的化學品數量非常有限,大多數化學品無法做定量評估。所以,國外有一些機構和公司會采用定性和半定量的方法評估職業性接觸化學品的健康風險。這幾年,國內也有機構開始關注這些方法,但在現有的國家相關職業健康(衛生)標準里還沒有涉及這方面內容。

本文主要介紹用半定量法,即用客觀參數,如化學品使用量、蒸氣壓/沸點和作業頻率/持續時間等評估接觸水平,然后結合化學品危害特性,最終評估職業性化學品接觸的健康風險程度。半定量法與定性法的主要區別是,定性法主要用主觀參數,如可能性等評估接觸水平,而半定量法采用客觀參數評估接觸水平,因此相對于定性法,用半定量法評估接觸水平更精確一些。

半定量化學品健康風險評估主要內容

職業性化學品接觸的健康風險,即化學品在某些使用條件下造成健康損害的可能性,是通過評估化學品危害和接觸而確定的。通常化學品的危害,即化學品造成健康損害的潛在特性,是通過SDS(安全數據表)、毒理學研究和其他渠道獲得。而接觸,即人通過吸入、皮膚接觸或攝入化學品的潛在可能性,與化學品物理特性、使用量、工藝類型、作業的頻率和持續時間以及現有的工程控制措施等因素有關。

半定量化學品風險評估的主要步驟

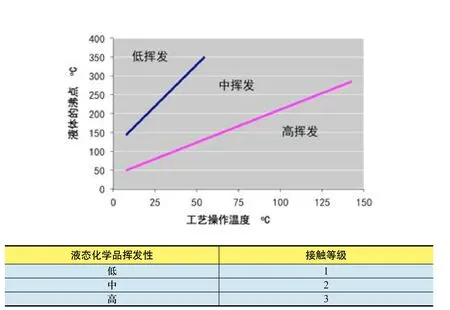

圖1 液態化學品揮發性等級

首先要識別所有生產工藝中接觸化學品的崗位。通過查看工藝流程圖,審核每一個生產工藝中接觸化學品的崗位,同時,通過巡視和觀察這些崗位,明確化學品使用的地方以及如何使用和使用的量,并了解作業的頻率和持續時間,確認現有的控制接觸的措施。

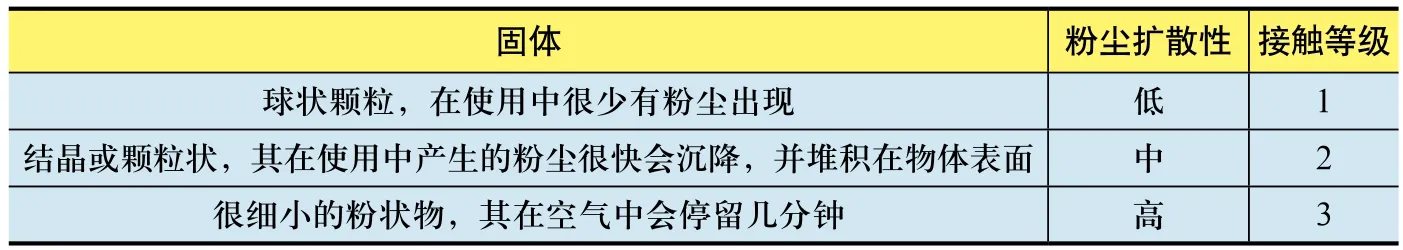

表3 固態化學品粉塵擴散性等級

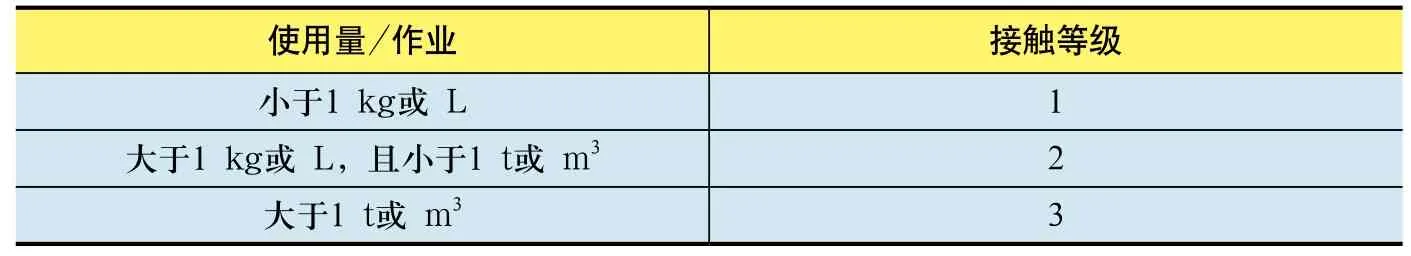

表4 化學品使用量接觸等級

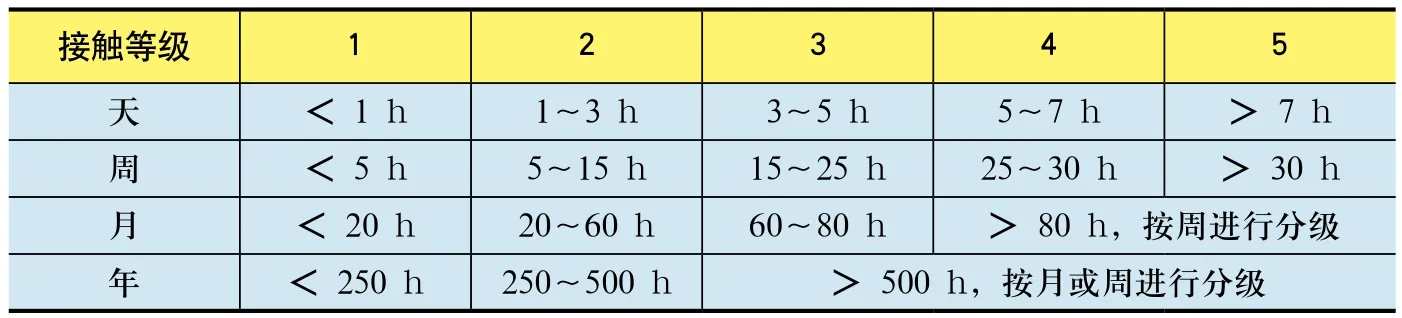

表5 作業頻率和持續時間接觸等級

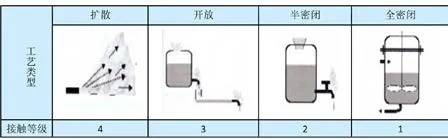

圖2 工藝類型接觸等級

表6 工程控制程度接觸等級

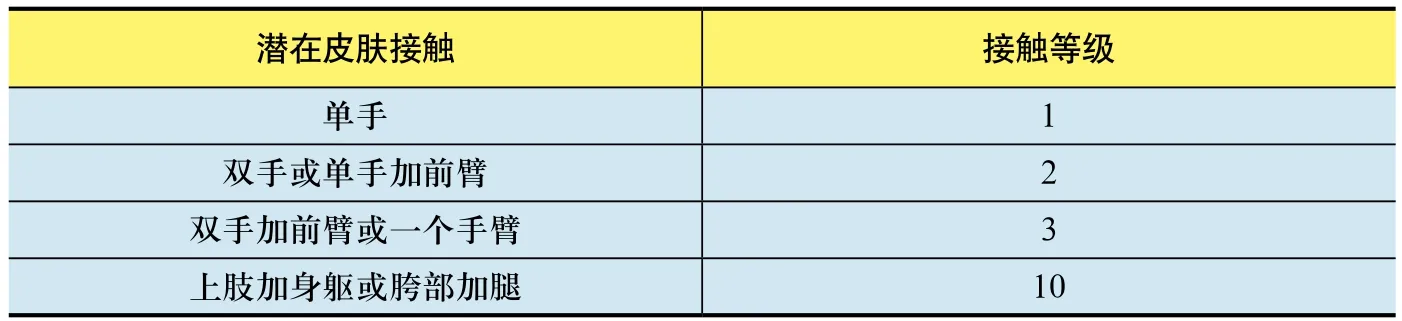

表7 皮膚接觸潛在性接觸等級

然后識別相關崗位接觸的化學品。建立化學品清單,包括原料、產品和中間產物等。

根據化學品清單,評估化學品危害。查閱SDS和其他相關資料,獲得化學品的吸入和皮膚危害信息,如GHS(全球化學品統一分類和標簽制度)分類、EU(歐盟)的危險警語(R值)、職業接觸限值和毒理學信息等,確定每一化學品的吸入和皮膚危害的等級(表1和表2見文末二維碼)。

同時,評估化學品接觸的潛在性,包括吸入和皮膚接觸。吸入接觸的潛在性包括:

1.物理特性,如液態化學品的揮發性(圖1),其由化學品的沸點和工藝溫度確定;固態化學品的粉塵擴散性(表3), 其由固體顆粒大小確定;

2.使用量,即每一作業中的使用量(千克/噸 或 升/立方米)(表4);

3.作業的頻率和持續時間,其由作業持續時間和頻率組成的持續頻率因子,按是否每天、周、月或年接觸,并考慮接觸時間,分5個等級(表5);

4.工藝類型(圖2),包括擴散、開放、半密閉和全密閉4種類型,給予不同的分數等級,全密閉工藝類型,分數等級為1,最小,說明其接觸的潛在性最低;

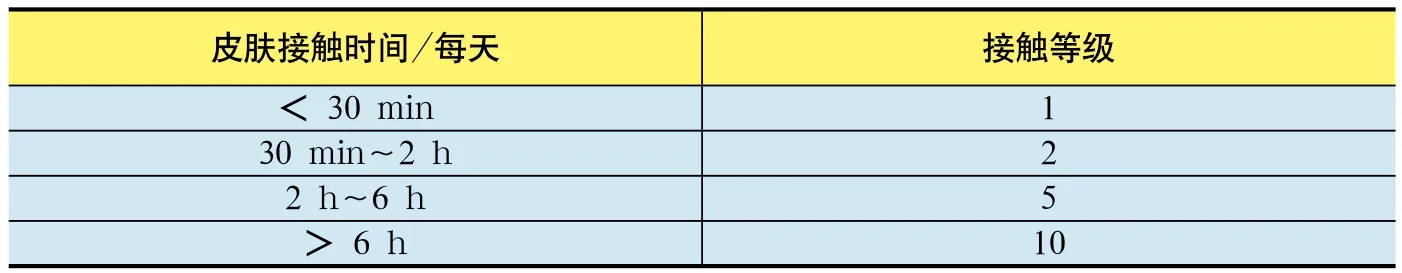

5.工程控制措施,主要考慮是否有局部抽風系統,以及系統是否有定期維護保養等(表6)。皮膚接觸的潛在性包括操作時皮膚接觸的潛在性(單手、雙手或全身軀體接觸等)(表7)和皮膚接觸的時間(表8)。

表8 皮膚接觸時間接觸等級

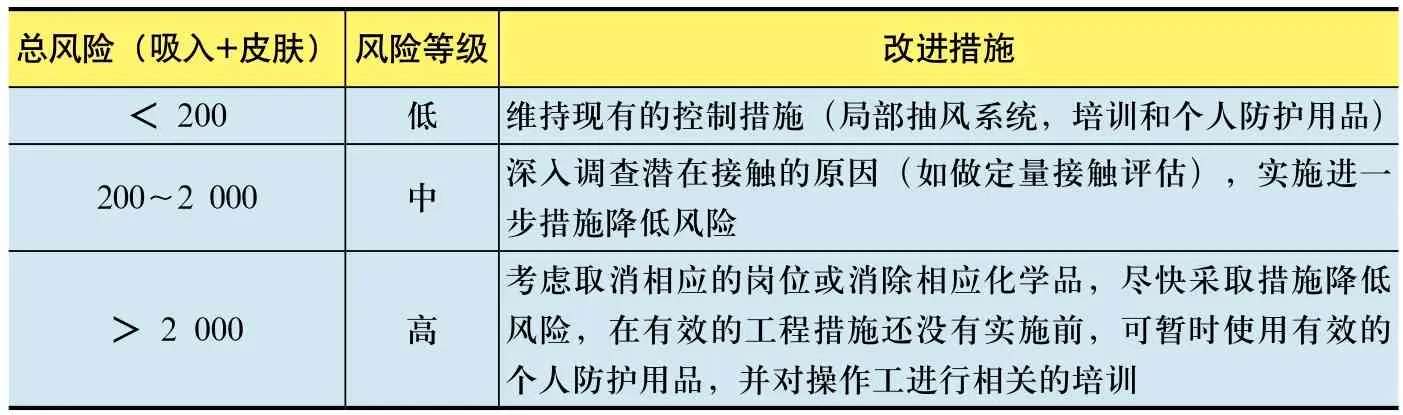

表9 總風險評估標準

最后,通過化學品危害信息(危害等級分數)、吸入接觸潛在性(前述的5方面分數)和皮膚接觸潛在性(前述的2方面分數),得出該化學品吸入和皮膚接觸健康風險總分數(表9), 即生產工藝中使用或產生的化學品的接觸健康風險。如結論為高風險,應考慮取消相應的崗位或消除相應化學品,同時,盡快采取措施降低風險,在有效的工程措施未實施前,可暫時使用有效的個人防護用品,并對操作工進行相關的培訓。如結論為中風險,應深入調查潛在的接觸原因,如做定量接觸評估,實施進一步措施降低風險。如結論為低風險,可維持現有的控制措施,如工程、行政和個人防護用品。

企業半定量化學品風險評估實施

半定量化學品風險評估方法技術難度不高,大企業一般自己能完成,中小企業需要外部的幫助完成,如咨詢公司。企業如自己做,需要建立一個團隊,通常由EHS和相關生產及技術人員組成,這些人員參加2~3 h培訓,可掌握這一工具的使用方法。在整個風險評估過程中,占用資源最大的一塊是獲得化學品的吸入和皮膚危害信息,如GHS分類等,需花一定的人力和時間去查找SDS或其他信息渠道。風險評估結束后,最后應有專家做技術審核,確保評估方法正確,然后對所有高風險的化學品制訂降風險措施,并及時追蹤整改行動。同時根據風險評估結果,應重新制訂和修改企業目前的工業衛生監測計劃。

實習編輯 戴曉亞