基于光伏逆變器通信協議的智能匹配技術研究

, ,,,,

(1.國網江蘇省電力公司電力科學研究院,南京 210000; 2.朗新科技股份有限公司,杭州 310000)

基于光伏逆變器通信協議的智能匹配技術研究

鄒云峰1,吳飛1,王光星2,孔月萍1,劉瑞巧2,賁安慶2

(1.國網江蘇省電力公司電力科學研究院,南京210000; 2.朗新科技股份有限公司,杭州310000)

隨著能源危機、氣候變暖、環境污染等問題日益嚴重,發展分布式清潔能源已經成為一項國策;大量企業采用基于RS485、RS232等通信接口的Modbus協議作為一種通用工業標準在光伏逆變器等電站設備中作為數字化通信標準,針對不同廠家、不同型號的光伏逆變器與光伏主站之間存在多種協議規約需要主動適配的工程問題,通過對不同廠家、不同型號的光伏逆變器所涉及各種類型通信協議的深入分析和大量工程應用實踐,提出了一種用于自動解析光伏逆變器通信協議的算法模型,并基于此模型研發了一種基于光伏逆變器通信協議的智能匹配技術,有效解決了不同類型光伏逆變器與光伏主站的通信問題;經過工程應用驗證表明,應用該技術可以實現已解析協議的快速接入、新接入協議的快速解析匹配和已接入設備的現場調試等功能。

Modbus;光伏逆變器;協議;解析;智能匹配

0 前言

在低碳環保和能源可持續發展的背景下,可再生能源的開發利用成為解決當前能源行業一系列問題的必由之路[1]。其中,太陽能以其獨特的優越性,特別是隨著其他能源利用形式的逐漸飽和與能源互聯網建設的興起,逐漸成為能源利用的主要形式之一[2-4]。光伏作為太陽能資源利用的重要方式,在我國發展迅速,目前在太陽能資源豐富的地區光伏電站已得到了廣泛應用[5]。

光伏逆變器作為光伏發電并網運行的關鍵元件,除了進行直流——交流的轉換之外,逆變器還兼具電路斷開、為電池充電、對數據的使用以及跟蹤最大功率點等功能,以提高發電的效率。基于其重要性,國內外學者從多個方面對其進行了相關研究:吳理博[6]和張超[7]等人對光伏發電最大功率點進行了相關研究,并提出了擾動觀察法、開路電壓法等相關的算法,提高了能源轉換效率;王飛[8]等人對光伏并網發電系統的電路拓撲進行了相關研究,極大的降低了光伏發電系統的成本;吳春華[9-10]等人對光伏并網系統控制的方法進行了相關研究,并提出了PI控制、滯環電流控制等方法,實現對并網逆變器輸出電流波形的控制,提升了發電質量,為輸出電力的并網提供了便利;針對光伏電站選址偏僻的特點和光伏電站智能化發展的需求,羅力[11]等人將Modbus協議應用到光伏發電系統中,并基于此協議研究和設計了針對光伏逆變器的通信系統[5]、監控系統和平臺[12-13]。

以上研究都極大的促進了光伏相關技術的發展及應用。然而,隨著光伏產業的快速發展,光伏逆變器與光伏主站之間由于通信協議的不匹配而帶來的問題也逐漸凸顯。雖然已有相關方面的研究文獻[5,11-14],但其研究內容都為基于已有的標準通信協議進行通信系統的設計及研發,而在實際工程應用中問題的矛盾點集中在逆變器和光伏主站之間由于通信協議的不匹配而帶來的施工效率低下、運維成本高等問題,且目前沒有相關研究文獻提及。

本文通過對逆變器涉及協議類型的深入研究和分析并結合大量的實踐研究,研發了一種基于光伏逆變器通信協議的智能匹配技術,實現了不同光伏逆變器通信協議與光伏主站之間的快速匹配。

1 光伏逆變器通信協議簡介

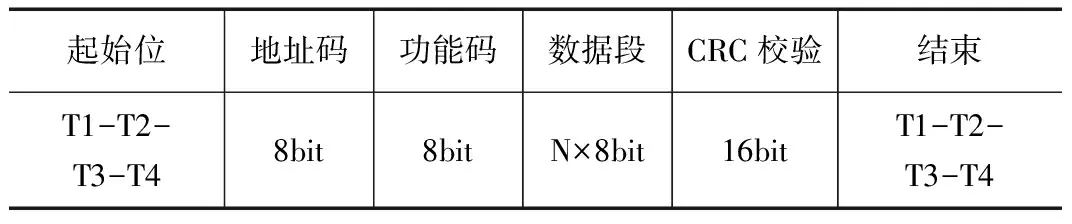

光伏逆變器的通信協議是光伏主站和逆變器之間相互通信并獲取光伏發電數據信息的基礎。目前,在所有的通信協議中具有統一標準且相對比較通用的是Modbus RTU協議,其報文數據由地址碼、功能碼、數據段和CRC校驗碼組成,具體如下表1中所示。

表1 Modbus協議RTU模式下數據幀格式

然而,在實際工程應用中,由于各個逆變器生產廠家的情況不同,其產品所使用的通信協議格式各不相同,甚至存在的彼此之間互不兼容的情況,這給光伏電站的施工、監測和運維造成了極大的困擾。其中,通信協議的不同主要表現為以下幾種情況:

1)數據字段的排列順序不同。

此種情況指不同協議報文中表征特定含義字段的排列相同。例如,在Modbus協議規約中,數據幀的第1個字節表示地址碼,而在廠家自定義的協議中則將第1個字節定義為功能碼。

2)數據段對應字節數目不等。

此種情況指不同協議報文中對應對應字段的字節數目不相同。例如,在Modbus中地址碼為1個字節,8bit;而在廠家自定義的規約中,其可能是2個、3個……N個字節。

3)數據字段的種類數目不等。

此種情況指不同協議報文中所包含的表征特定含義字段的種類數目不同。例如,在Modbus RTU模式中,數據幀的格式包括地址碼、功能碼、數據段和CRC校驗碼4個方面的內容,而在廠家自定義的規約中則可能增加或者減少功能字節的種類,例如有的消息幀格式中不僅包含以上4各方面的內容,還包含數據段長度、控制碼、原地址、SN號等。

4)以上三種情況的混合情況。

2 基于協議分析的智能匹配算法構建

本文基于對各種逆變器通信協議深入分析和實踐研究,類似于模式匹配算法[15],提出了一種針對不同通信協議彼此不匹配問題的解析算法,實現對已接入協議規約的智能匹配和新接入規約的快速匹配。

算法的具體內容如下:

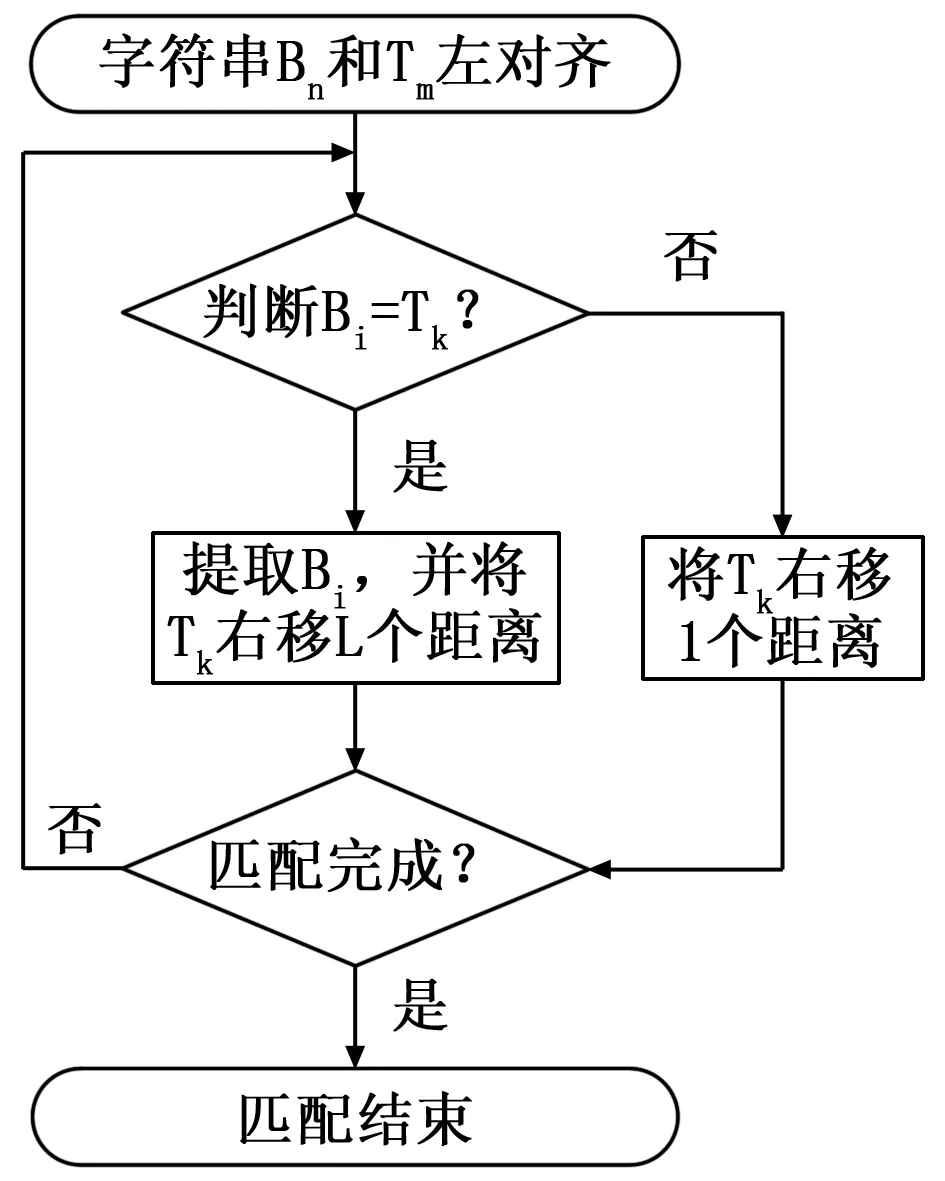

假設待解析報文數據串為Bn,作為對比的特征數據串為Tm。在報文數據的解析過程中,固定Bn且保持兩個數據串左對齊,Tm從左向右一次與Bn逐個字節進行比配。右移的距離的d(x)根據比對結果進行確定:

(1)若Bi≠Tk,則Tk右移1個字節的距離;

(2)若Bi=Tk,此時Bi根據報文段的長度L從第i字節開始共截取L個字節,Tk則從Bi+L-1開始繼續比對:

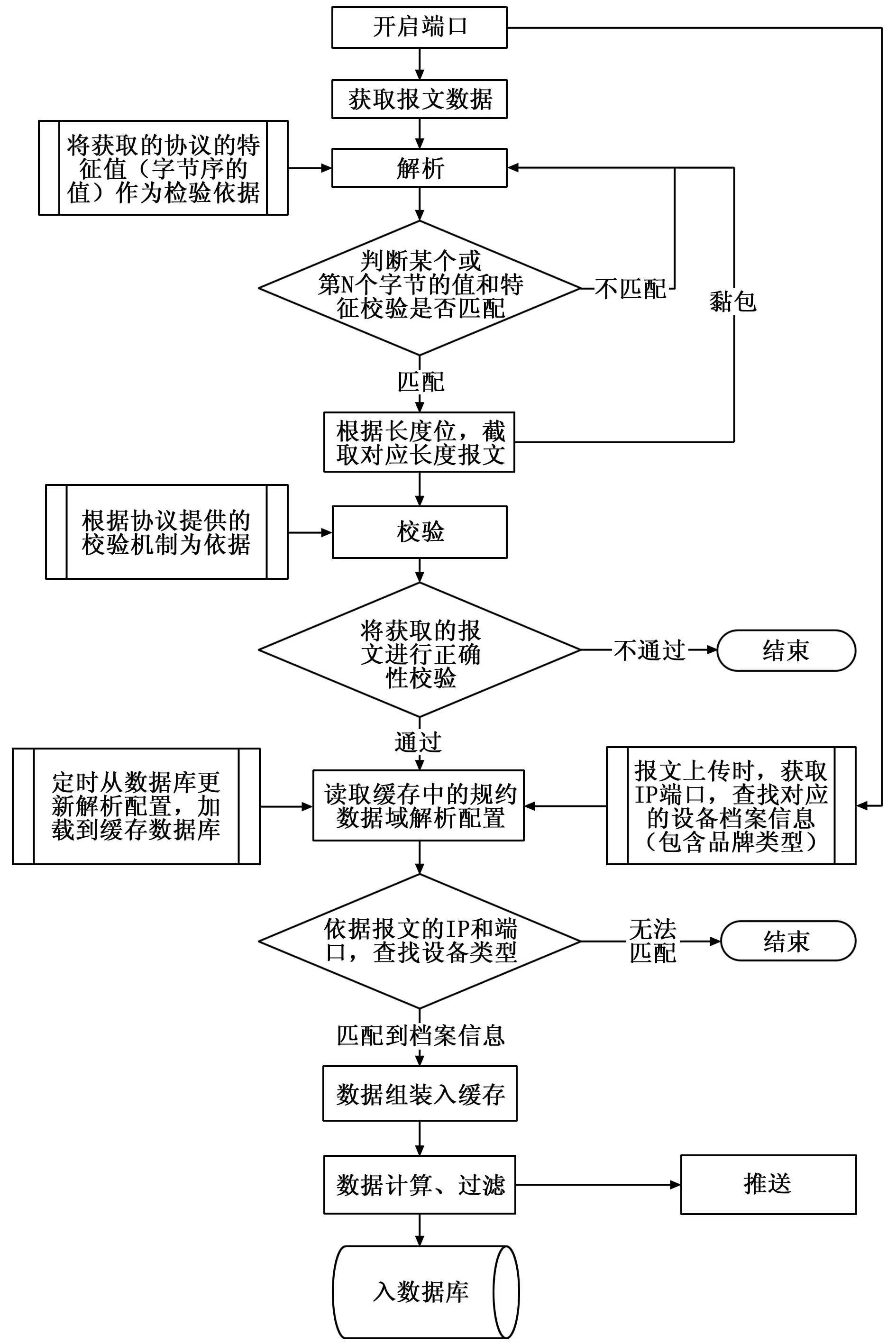

具體的算法流程圖如圖1中所示。

圖1 本文算法流程圖

3 基于協議分析的智能匹配技術應用

基于前文提到的智能匹配算法和大量的工程實踐數據,研發了一種基于協議分析智能匹配技術——數據庫,用于實現不同光伏逆變器協議與主站之間的快速匹配。

3.1 通信協議解析流程設計

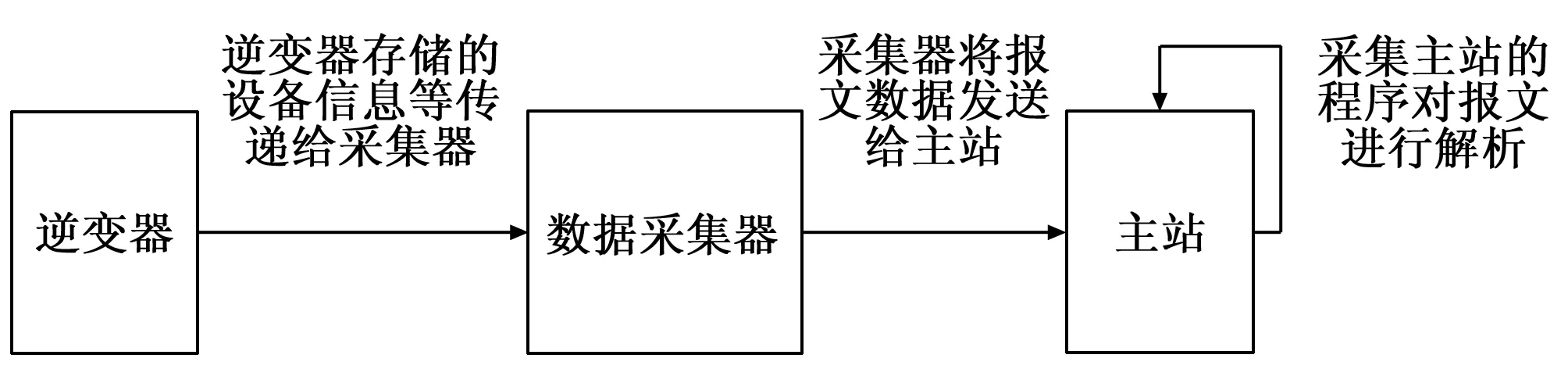

3.1.1 光伏電站中數據采集及解析流程

數據采集的流程如圖2所示,逆變器將存儲的設備信息等傳遞給采集器,采集器通過GPRS、3G或者4G網絡等途徑將采集到的報文數據發送給主站,最后由主站的解析程序對報文的數據進行解析。

圖2 光伏數據采集及解析流程

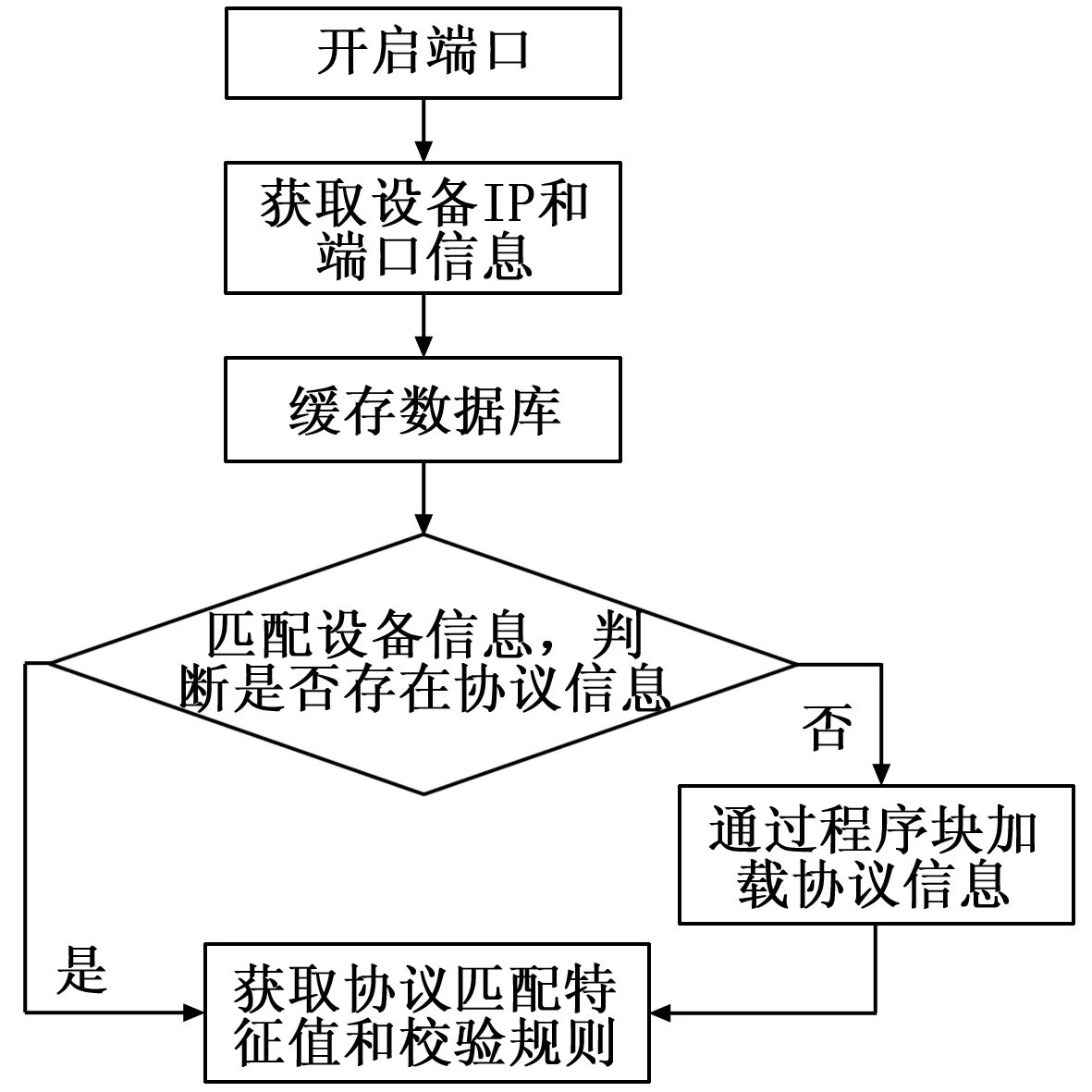

3.1.2 通信協議獲取流程

如圖3所示,端口開啟后,上傳報文數據的同時,獲取逆變器的IP和端口信息并將其與緩存數據庫中的設備信息進行匹配:

1)若匹配成功,則在緩存數據庫中自動調用對應的協議信息,獲取規約匹配的特征值和規約的校驗規則;

2)若匹配不成功,則表明數據庫并未存取設備對應協議信息,將通過程序塊加載新協議的匹配特征值和其校驗規則信息。

圖3 協議信息的獲取流程

3.1.3 協議匹配解析過程

如圖4所示,整個技術實現流程共分為4個步驟,具體如下所述:

圖4 協議智能匹配解析實現流程

1)報文解析:端口開啟后,光伏主站獲取光伏逆變器發送的報文數據及其IP、端口(設備MAC地址)信息,而后對獲取的報文進行解析。在此階段,主要是還原整個報文中各個字段表征的特定含義,將報文段具體解析為功能碼、數據段等。具體的解析過程如下文所述:

(a)獲取待解析報文對應的規約,以所獲取規約的特征值(字節序的值)作為檢驗依據,開始解析;

(b)從報文的第1個字節開始,將所有字節逐個與緩存解析程序中的所有特征值進行對比,判斷第N個字節位的值和特征校驗是否匹配;

(c)若不匹配,則舍棄該字節,再比較下一個字節;若對比結果相匹配,則通過黏包技術,根據該段字節的長度位,截取對應長度的報文段。

(d)重復(c)過程,直到所有字節循環匹配完成,進入下一流程;

2)報文校驗:此過程通過協議的校驗機制對通過黏包獲得的報文段的準確性進行校驗。具體過程包括:首先,獲取所解析協議的校驗機制;然后,根據協議提供的校驗機制(比如CRC16,CRC8,算術和或者異或等),對獲取的報文段的正確性進行校驗。

3)數據域解析:此過程對通過2過程(校驗)所獲得的報文段中數據字段的含義進行解析。具體過程包括:首先,跟據報文上傳時獲取到的設備的IP地址及端口查找設備的檔案信息,包括設備的型號、數目等信息,并據此讀加載到取緩存中協議的數據域解析配置,解讀每個報文段內字節所表達的含義(電流、電壓、功率等信息)。

4)數據處理:此過程,主要對解析得到的數據做兩方面的處理,分別是:

(a)標簽分類:根據報文的IP和端口確定對應設備信息(信息源),將其與通過(3)過程解析得到的數據共同封裝存入緩存。

(b)數據計算:將(a)過程得到的分類數據按照具體的業務要求進行計算和過濾后,推送給主機并裝入數據庫進行存儲。

3.2 智能匹配技術應用

3.2.1 數據庫內容簡介

在數據庫中,為了便于對數據的保存記錄及高效調用,對涉及的相關數據進行了命名,主要包括:

1)r_comm_point:表示采集點表,其中1條記錄表示1個數據采集器;不同的采集器通過comm_id標識區分; comm_id和r_comm_point相關聯,1個采集器對應多個測量點。

2)r_meas_point:表示測量點(設備采集的虛擬點,一個測量點表示一個設備),每條測量點記錄表示1個實體設備的虛擬采集點。

圖5 數據庫內容示意圖

3)comm_addr:表示設備(光伏逆變器)實際的物理地址標識。

4)protocol_id:表示設備對應的采集規約,采集規約和品牌型號有對應關系,通過protocol_id關聯。

5)r_xx_group:表示數據庫中保存的xx協議規約信息,該表主要保存了規約的寄存器起始地址(star_addr)、寄存器個數(REGISTER _COUNT)、操作類型(OPT_TYPE,操作類型: 1:上行,2:下行)和功能碼(CFN)。

6)r_xx_data_code:表示xx規約的解析表。

3.2.2 協議解析過程

以Modbus協議的解析為例具體說明應用該數據庫的解析過程。

1)數據庫已有某一品牌型號規約

獲得一段報文數據后,根據設備的品牌型號,在數據庫中查到其在r_meas_point表中對應的protocol_id,而后數據采集器將報文數據發送給主站的解析程序對報文進行解析,具體過程如下:

(1)程序收到報文數據后,首先對報文進行解析和CRC校驗;

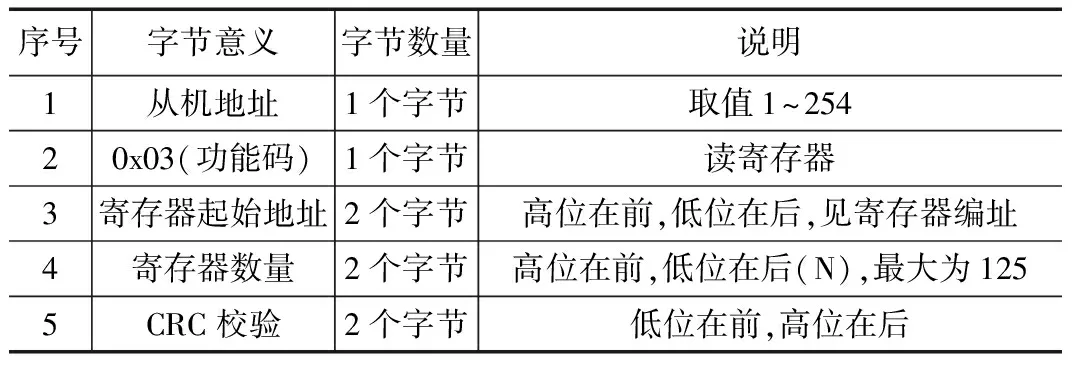

(2)報文通過校驗后,結合protocol_id,獲得r_modbus_group表中對應的數據信息,具體如表格2和圖6中所示;

表2 Modbus發送報文格式

圖6 數據庫r_modbus_group表格

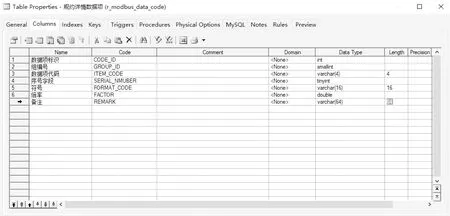

3)報文根據相關配置參數,由報文中寄存器起始地址(star_addr)開始,確定寄存器的總個數(REGISTER_COUNT),然后借助r_modbus_ data_code表(圖7)對報文的數據域進行解析;

圖7 數據庫r_modbus_data_code表格

4)根據寄存器的序號字段(SERIAL_ NMUBER),字段包括數據類型(FORMAT_ CODE,主要是該數據項占用幾個寄存器以及是否有符號)和倍率(FACTOR)進行解析;

5)數據解析完畢后,得到一組數據項和值的對應數組,例如{160:2333.33,161:122,162:23243,163:12.34};

6)對于解析得到的實時數據,首先存入實時表r_real_data中,而后根據業務的需要,將解析得到的數據進行統計并存入緩存(redis)中進行計算,之后將計算得到的數據存入數據庫中;

7)對解析過程中得到的異常數據需要做進一步解析,具體包括:

(a)根據上面的步驟,解析出異常數據項的十進制數值;

(b)把十進制數據轉換成二進制;

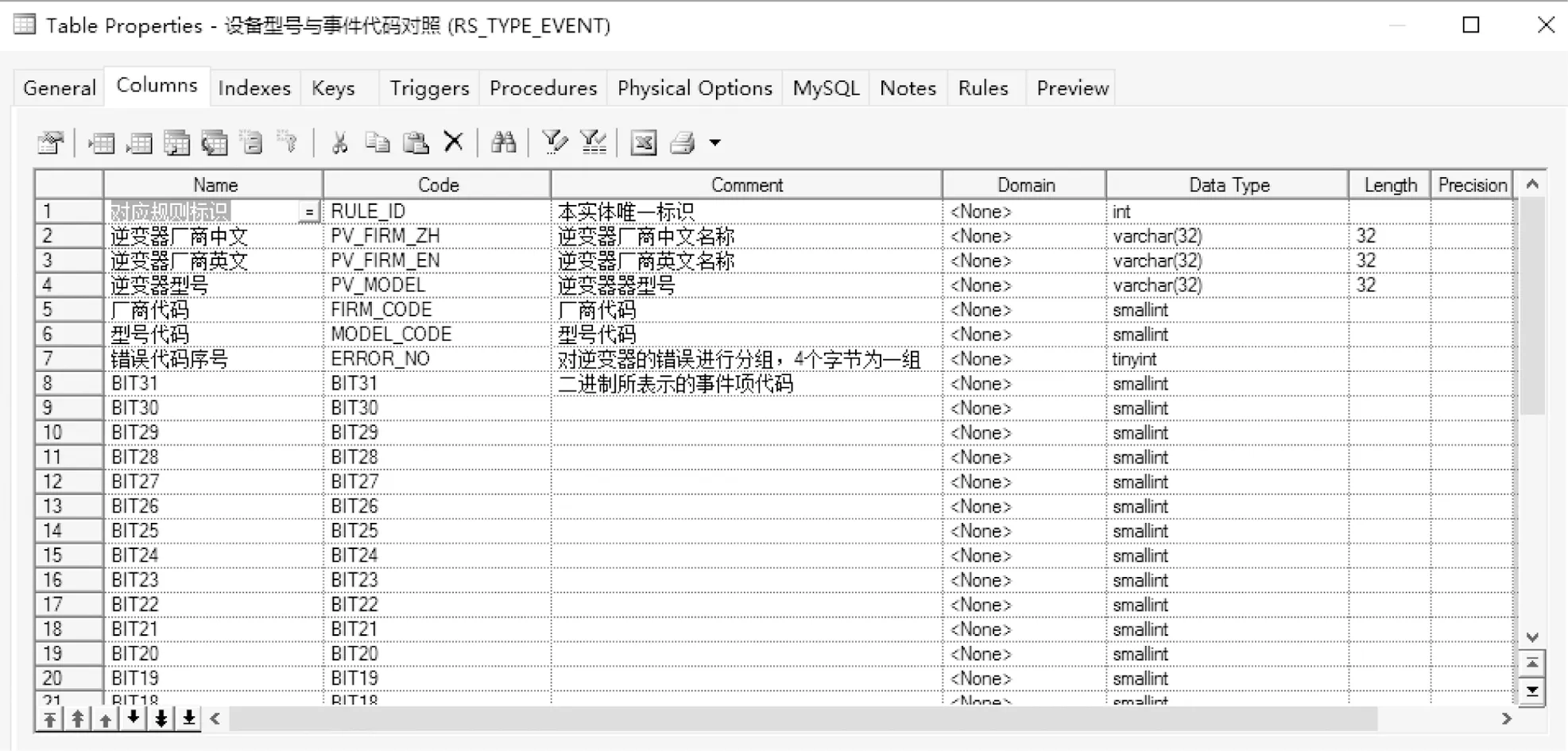

(c)根據配置的rs_type_event,把每一位的值解析出來,1表示有異常,0 表示無異常;

(d)將解析得到的異常數據進行入庫,存入r_event_record表格中。

2)數據庫接入新規約

對于新接入品牌的設備,由于數據庫中沒有存儲對應的協議類型,無法調動內部協議配置信息實現智能匹配的過程,需要通過以下過程實現協議的匹配:

(1)通過逆變器生產廠家獲取該品牌型號逆變器的Modbus協議文檔;

(2)根據獲取的Modbus協議文檔,查找協議中功能碼為只讀寄存器的位置,包括寄存器起始地址(star_addr)、寄存器個數(REGISTER_ COUNT)、操作類型(OPT_TYPE,操作類型: 1:上行,2:下行)和功能碼(CFN),并填寫到r_modbus_group表格中(見圖6)。

(3)根據具體的每個數據項,從上到下,匹配數據項的類型及倍率并填寫到r_modbus_data _code表(見圖7)中進行協議解析。

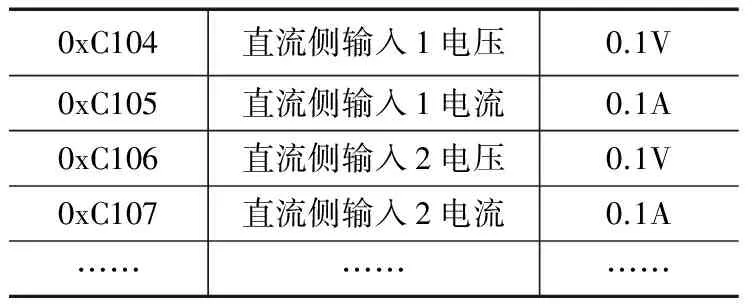

(4)協議解析后得到對應的數據信息,具體實例如下表所示:

表3 數據解析結果

(5)將異常信息配置到rs_type_event表,異常信息例子如下:

4 總結

本文針對光伏逆變器和光伏主站之間由于通信協議而導致的通信問題進行了深入的研究和分析,結合大量的工程應用實踐,提出了一種用于解決不同通信協議彼此不匹配問題的算法模型,并基于此模型研發了一種基于光伏逆變器的通信協議的智能匹配技術。通過應用該技術,可以達到如下效果:

1)已接入設備類型的快速接入。

2)新接入類型設備,根據規約的難易程度,1-5天完成接入。

3)同種協議類別(例如Modbus協議)設備可以快速配置接入。

4)已接入設備類型可現場實時調試。

該技術的提出和應用,實現了不同型號逆變器與光伏主站之間的快速匹配,有效解決了由于逆變器通信協議問題而帶來的工期延誤、系統升級和運維成本高等問題,具有較強的經濟效益和工程應用價值。

[1] 曹軍威, 孫嘉平. 能源互聯網與能源系統[M]. 北京:中國電力出版社, 2016.

[2] Guerrero J M, Blaabjerg F, Zhelev T, et al. Distributed Generation: Toward a New Energy Paradigm [J]. IEEE Industrial Electronics Magazine, 2010, 4(1):52-64.

[3] Liserre M, Sauter T, Hung J Y. Future Energy Systems: Integrating Renewable Energy Sources into the Smart Power Grid Through Industrial Electronics [J]. IEEE Industrial Electronics Magazine, 2010, 4(1): 18-37.

[4] 張 興. 太陽能光伏并網發電及其逆變控制[M]. 北京:機械工業出版社, 2011.

[5] 穆 娜, 馬 亮, 林 錐,等. 基于Modbus RTU通信協議的光伏逆變器通信系統[J]. 電子設計工程, 2014(19).

[6] 吳理博, 趙爭鳴, 劉建政,等. 單級式光伏并網逆變系統中的最大功率點跟蹤算法穩定性研究[J]. 中國電機工程學報, 2006, 26(6):73-77.

[7] 張 超, 何湘寧. 短路電流結合擾動觀察法在光伏發電最大功率點跟蹤控制中的應用[J]. 中國電機工程學報, 2006, 26(20):98-102.

[8] 王 飛. 單相光伏并網系統的分析與研究[D]. 合肥:合肥工業大學, 2005.

[9] 吳春華. 光伏發電系統逆變技術研究[D]. 上海:上海大學, 2008.

[10] 吳春華, 陳國呈, 丁海洋,等. 一種新型光伏并網逆變器控制策略[J]. 中國電機工程學報, 2007, 27(33): 103-107.

[11] 羅 力, 沈玉梁, 何金偉,等. MODBUS協議在光伏并網系統中的應用[J]. 微計算機信息, 2009(11): 191-193.

[12] 彭道剛, 張 浩, 李 輝,等. 基于Modbus協議的ARM嵌入式監測平臺設計與實現[J]. 電力自動化設備, 2009, 29(1):115-119.

[13] 海 濤, 陳 凱, 文志剛,等. 基于Modbus協議的遠程光伏逆變監控系統的設計[J]. 電源技術, 2016, 40(5).

[14] 周莉娟. 基于RS485總線和Modbus RTU通訊協議的液位監測系統[J]. 工業控制計算機, 2014(9):40-41.

[15] 孫 偉. 基于模式匹配和協議分析的入侵檢測技術研究[D]. 長沙:湖南大學, 2006.

StudyofIntelligentMatchingTechnologyBasedontheCommunicationProtocolofPhotovoltaicInverter

Zou Yunfeng1, Wu Fei1, Wang Guangxing2,Kong Yueping1,Liu Ruiqiao2, Ben Anqing2

(1.State Grid Jiangsu Electric Power Company Electric Power Research Institute,Nanjing 210000; 2.Longshine Technology Co.Ltd.,Hangzhou 310000,China)

With the energy crisis, climate warming, environmental pollution and other issues becoming increasingly serious,the development of distributed clean energy has become a national policy。In the PV Station project, the communication problem between different types of photovoltaic (PV) inverter and PV master station is talked. First, various types of communication protocols used by photovoltaic (PV) inverters are analyzed and a set of algorithm for automatically analyzing the communication protocol of PV inverter is constructed. Then a kind of intelligent matching technology based on PV inverter communication protocol is developed and it is proved to be effective with a large number of engineering practices. With the technology, the protocol analyzed can be directly switched on, the new protocol can be quickly switched on and the debugging of on-site devices switched on can be directly carried out etc.

Modbus;photovoltaic inverter;protocol;analysis;intelligent match

2017-06-12;

2017-07-17。

國家電網公司科技項目(SGTYHT/14-JS-191)。

鄒云峰(1977-),男,江西豐城人,碩士研究生,高級工程師,主要從事電力自動化、用電技術方向的研究。

1671-4598(2017)09-0237-05

10.16526/j.cnki.11-4762/tp.2017.09.061

TU47

A