遼寧地區(qū)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟運營機制構建

◎陳瑞三 常春光

遼寧地區(qū)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟運營機制構建

◎陳瑞三1常春光2

為了提升遼寧地區(qū)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟運營的效率,本文研究了其運營機制構建的問題。其中,分析了遼寧地區(qū)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟運營機制構建前提;提出了遼寧地區(qū)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟運營機制框架;從產(chǎn)學研用的協(xié)同創(chuàng)新治理機制、協(xié)同創(chuàng)新協(xié)調機制、協(xié)同創(chuàng)新學習機制、協(xié)同創(chuàng)新分配機制等角度出發(fā),探討了遼寧地區(qū)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟運營機制構建的關鍵內容。

產(chǎn)學研用 協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟 運營機制

運營機制的科學與否直接影響到產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟構建的成敗。遼寧地區(qū)如何抓住國家的新一輪振興東北老工業(yè)基地發(fā)展戰(zhàn)略契機,大力推動產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新工作,為遼寧經(jīng)濟振興提供原動力具有重要的理論研究與現(xiàn)實意義。國內外學者在相關領域進行了一些研究,何郁冰等研究了產(chǎn)學研聯(lián)盟中知識搜索影響因素及其作用機制;方煒等研究了產(chǎn)學研項目利益相關方關系網(wǎng)絡演化動力機制;孫善林等探討了產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新項目績效評價指標體系;余維新等研究了產(chǎn)學研知識分工協(xié)同理論;蔡啟明等研究了基于流程的產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新機制。筆者針對遼寧地區(qū)的特點,研究了產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟運營機制構建問題。

一、遼寧地區(qū)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟運營機制構建前提分析

在政策導向方面,遼寧地區(qū)各級政府應大力推動產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟的建設工作,提供政策扶持,并積極爭取國家政策支持;在資金支持方面,遼寧地區(qū)各級政府應當設立專項基金,用于孵化、扶持協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟的建立與運營,并爭取國家資金投入與財稅扶持;在產(chǎn)業(yè)選擇方面,應以遼寧地區(qū)的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)(包括數(shù)控機床、IC裝備、機器人、核電、風電、光伏發(fā)電、電動汽車、生物醫(yī)藥、裝配式建筑等)為重點;在基地載體方面,應充分發(fā)揮遼寧特色產(chǎn)業(yè)基地(如撫順國家先進能源裝備高新技術產(chǎn)業(yè)化基地、國家本溪生物醫(yī)藥科技產(chǎn)業(yè)基地、阜新國家液壓裝備高新技術產(chǎn)業(yè)化基地、朝陽新能源電器產(chǎn)業(yè)基地和遼寧萬家數(shù)字技術產(chǎn)業(yè)基地等)的作用;在人才管理方面,應充分發(fā)揮遼寧地區(qū)各大科研院所、高等院校、企業(yè)等部門的特色人才優(yōu)勢。

二、遼寧地區(qū)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟運營機制框架

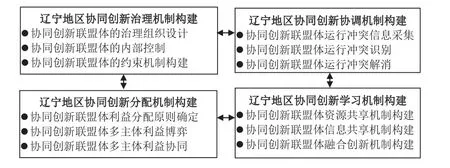

遼寧地區(qū)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟運營機制框架(見下圖)主要由四個模塊組成,包括遼寧地區(qū)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新治理機制、協(xié)調機制、學習機制、分配機制等構建。各個模塊間是一種相關關聯(lián)、相互作用、相互促進的關系,其運營的效率與整體協(xié)調性,共同決定遼寧地區(qū)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟運營的系統(tǒng)效率與質量。

圖 遼寧地區(qū)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟運營機制框架

三、遼寧地區(qū)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟運營機制構建的關鍵內容

(一)遼寧地區(qū)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新治理機制構建

1.聯(lián)盟體的治理組織設計。在兼顧職能管理與項目管理協(xié)調性原則下,采用矩陣式的聯(lián)盟體的治理組織結構。在該治理組織結構框架中,有兩個維度:項目和職能管理部門。一個工作人員需要同時接受相應項目負責人、相應職能管理部門負責人的雙重領導,便于實現(xiàn)職能管理與項目的協(xié)調性。

2.聯(lián)盟體的內控機制構建。內部控制機制主要包括:面向協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟體科技創(chuàng)新活動流程各環(huán)節(jié)的交接質量內部控制機制、進度內部控制機制、成本內部控制機制等。

3.聯(lián)盟體的約束機制構建。針對協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟體上述三類內控機制所涉及到的具體內部控制流程的主要節(jié)點,定性與定量相結合,制定相應的協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟體的具體約束規(guī)范與閾值,實現(xiàn)對產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟體的精細化治理監(jiān)控。

(二)遼寧地區(qū)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新協(xié)調機制構建

1.聯(lián)盟體運行沖突信息采集。產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟運行沖突識別可以分為顯性沖突識別與隱形沖突識別兩種。在顯性沖突識別中,主要依據(jù)控訴接收方式;在隱性沖突識別中,通過直接與間接方式,實現(xiàn)相關信息數(shù)據(jù)的采集。

2.聯(lián)盟體運行沖突識別。在顯性沖突識別中,利用數(shù)理統(tǒng)計分析等技術;在隱性沖突識別中,利用數(shù)據(jù)挖掘等技術,實現(xiàn)信息與數(shù)據(jù)的處理與分析,完成兩類沖突的識別。

3.聯(lián)盟體運行沖突解消。產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟體運行沖突解消的具體策略與方案涉及到協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟體中各類主體的參與程度(全體深度參與、全體一般參與、部分深度參與、部分一般參與);沖突解消方式(局部協(xié)調、總體平衡)等。

(三)遼寧地區(qū)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新學習機制構建

1.聯(lián)盟體資源共享機制構建。調研分析產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟中各主體對資源需求規(guī)模與強度、各主體所能提供資源能力;測算出各主體的資源需求缺口與供給剩余;實現(xiàn)資源協(xié)調分配。

2.聯(lián)盟體信息共享機制構建。產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟體信息共享機制主要涉及到信息共享的適用范圍(哪些信息可共享)、適用模式(信息共享具體方式)、適用程度(信息共享的具體權限等級)等問題。

3.聯(lián)盟體融合創(chuàng)新機制構建。在產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟體內進行相關技術培訓工作、開展有關知識辯論會、召開專題科技與應用問題研討會;強化創(chuàng)新科技攻關活動等。

(四)遼寧地區(qū)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新分配機制構建

1.協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟體利益分配原則確定。應遵循公平性導向原則(包括按勞分配原則、責權利一致原則)、平衡性導向原則(直接與間接利益兼顧原則、近期與遠期利益兼顧原則)和激勵性導向原則(各尋所需原則、形式多樣原則)。

2.協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟體多主體利益博弈。在利益分配原則確定的基礎上,確定各類主體的利益目標定位,應用博弈理論,構建產(chǎn)、學、研、用多主體之間的利益博弈模型,研究不同情形下各個主體間利益的均衡點。

3.協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟體多主體利益協(xié)同。基于系統(tǒng)觀念,實現(xiàn)產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟體中產(chǎn)、學、研、用四類主體的利益協(xié)同。在一定程度上實現(xiàn)各類主體的利益與聯(lián)盟整體利益提升的一致性、協(xié)同性。防止由于個別主體與聯(lián)盟整體的發(fā)展步調、目標定位不一致的情況出現(xiàn)。

四、結論

產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新機制有助于強化產(chǎn)、學、研、用四類主體之間的合作關系,提升行業(yè)科技創(chuàng)新效率。而運營機制又是產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟構建的重中之重。系統(tǒng)化、科學化的運營機制構建方案是確保產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新聯(lián)盟運營效果的基本條件。以治理機制、協(xié)調機制、學習機制、分配機制等為核心內容要素的產(chǎn)學研用協(xié)同創(chuàng)新運營機制的構建為其提供了重要的研究思路。

注:本文系遼寧省教育廳人文社會科學研究項目(項目編號:W 2014085);教育部人文社會科學研究規(guī)劃基金項目(項目編號:15YJA630001);遼寧省社科規(guī)劃基金(項目編號:L15BJY018)部分研究成果

(作者單位:1.沈陽建筑大學城市發(fā)展研究院;2.沈陽建筑大學管理學院)

責任編輯:司 斯