腰肌勞損的發病機制與防治

葉啟彬

專家論壇

腰肌勞損的發病機制與防治

葉啟彬

腰肌勞損;第三腰椎橫突;骨科;腰痛

腰肌勞損是骨科門診最常見的疾病,是下腰痛的常見病證之一,其發病率占腰痛的70%[1]。但目前對腰肌勞損的發生與發展的解剖及生物力學機制還缺乏系統的論述,其命名、診斷及治療方法都還比較混亂[2],如L3橫突綜合征、腰背肌筋膜炎、小關節嵌頓、臀中肌綜合征、腰肌拉傷等,因此其誤診誤治仍較普遍,給防治帶來許多困難。國外稱腰肌勞損為“lumbar muscle strain”,其基本意思是“拉緊”,強調過度使用、過于用力致使下腰部分肌肉或韌帶拉傷,并未完全道出本病真諦,常誤認為是腰肌機械力外傷。其實,腰肌勞損主要是“慢性積累性勞損”,其發病與L3橫突特殊的解剖結構、力學與神經支配都有密切關系,有必要搞清楚。

1 腰椎的解剖及生物力學機制

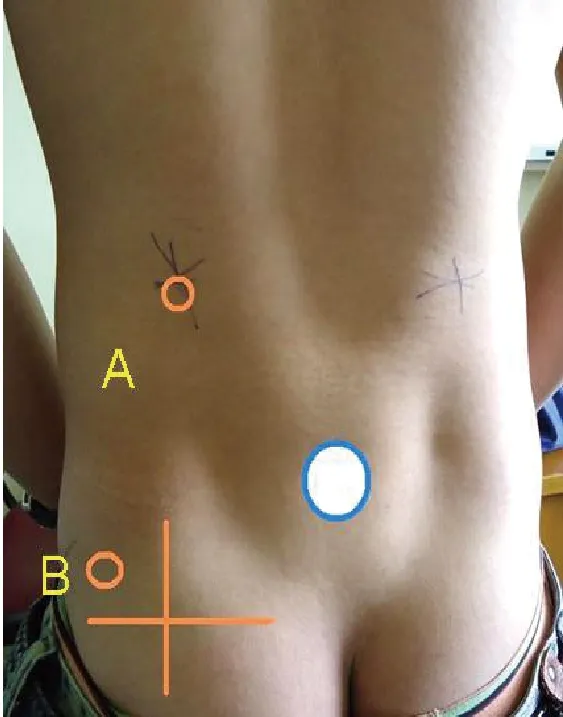

1.1 腰椎因素 腰椎處于較穩定的胸椎與骨盆之間,為人體之中點,在運動中受剪性應力最大[3-7],并在脊柱形似寶塔的結構中處于基底部位,承受工作和勞動的重力最大,加上L3結構特殊性,易發生腰肌勞損。腰肌勞損簡單地說就是L3橫突上附著的肌肉勞損發炎而刺激鄰近的臀上皮神經引起腰痛及放射痛等一系列臨床癥狀。常見以坐姿為職業的人,近年更多發于無節制玩電腦、玩手機微信的年輕人。腰肌勞損可以說是坐出來的毛病,因為腰椎橫突尖部承受的應力來自前后兩個方面:后部腰背筋膜、骶棘肌、多裂肌和前方腰方肌和橫突棘肌,許多都附著在橫突[2]。L3位于脊柱前凸的頂端,居全腰椎中心;L3橫突最長,是應力集中區,經常久坐彎腰時,腹肌放松了,上半身重量全由腰肌負擔,橫突尖部(特別L3橫突)直接承受最大的牽拉張力,日久發生腰肌損傷(急性少見,多為慢性),引起局部組織的炎性滲出、充血、腫脹,繼而發生滑膜、纖維組織等無菌性炎性反應[8,9],形成腰肌勞損第一個體征(L3橫突壓痛點)(圖1A),無菌性炎性反應產物可刺激鄰近的臀上皮神經纖維,引起疼痛和放射痛[10]。

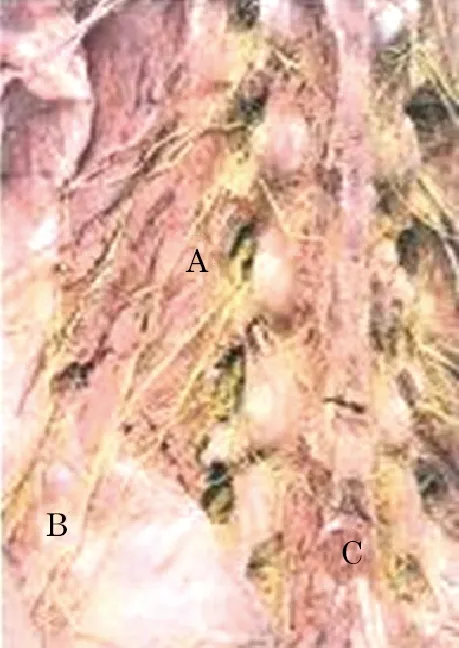

1.2 臀上皮神經因素 臀上皮神經是L1、L2、L3后支的外側支(后外側支),于橫突根部后方分出的神經纖維斜向外下(圖2), 分出至骶棘肌的肌支,在穿過骶棘肌和腰背筋膜后層,在L3橫突附近神經纖維最密集(圖3A),于骼后嵴附近組成幾條神經,稱為臀上皮神經[11-13]。它越過髂嵴,在股骨大轉子與L3連線交于髂嵴處,平行穿出深筋膜,下行分布于臀部上及中區淺筋膜及皮膚;并在骶棘肌外側緣與髂嵴之交點稍下外側處,進入臀中肌、闊筋膜張肌(圖3B),其體表定位點為半側臀部的外上象限區,常可以在此找到一個明顯壓痛點(圖1B)。 這是臨床診斷的一個重要的標志點,L3橫突壓痛點是另一個壓痛點。腰肌勞損發作,受臀中肌、闊筋膜張肌收縮“卡壓”刺激,可感到胯部不吃力,并且腰痛可沿髂脛束向下放射到大腿外側至膝部,甚至小腿“酸脹”感。臀上皮神經的內側支和最內側支有半數在髂嵴上緣、骶棘肌髂嵴附著部內、外2 cm 的范圍內,進入臀后部淺筋膜中,因此常常有患者主訴在骶尾部疼痛(圖3C處),但這個點是腰肌勞損的遠端放射痛現象,不是病的原發點,對此無需治療。

圖1 腰肌勞損壓痛點

圖2 脊神經后支分支

圖3 臀上皮神經分布

2 診斷要點

2.1 臨床癥狀 反復發作的一側或雙側腰部酸痛、脹痛,疼痛可以在夜間或者體位變換時加重,活動后可略緩解,且可放射到骶尾部、臀外側,大腿外側至膝關節(偶小腿酸脹),但不放射到踝足部;少數可引起腹股溝內側和下腹部酸痛[10]。

基于上述發病特定的臨床癥狀和體征,即可診斷,使用我們制定的上述標準診斷治療100例門診患者,準確率達到85%以上。

3 易誤診為其他病變的原因

由于腰肌勞損病變涉及腰部、臀部及大腿部,跨度大,癥狀多,常常被誤診為其他病變而誤治;或導致一些醫師將治療措施(針灸、烤電、拔火罐、按摩等)錯放到疼痛放射的部位,以至效果不佳。腰肌勞損為什么除了腰痛外還引起其他部位的的疼痛呢?需要從肌肉、骨骼和神經解剖去理解。

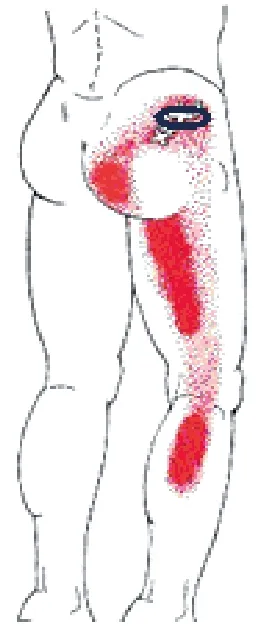

3.1 誤診“腎虛腰痛”“椎間盤突出” 因為L3橫突位于“腰眼”處,中醫常診為“腎虛腰痛”; 多數腰肌勞損患者常常因腰痛可放射至大腿外側至膝關節和小腿肚酸困不適,常常誤診為“椎間盤突出” ,但無明確節段分布,不放射到踝、足部,可排除椎間盤突出(圖4)。

3.2 誤診為股骨頭壞死 在腰肌勞損時,由于臀上皮神經受刺激,臀中肌收縮時會使已激惹的臀上皮神經產生疼痛加重而自發產生保護反應,會自發停止臀中肌收縮,因此患者常有踩空感,或胯部不吃力感,常被誤診為股骨頭壞死。

3.3 誤診為精索炎、附件炎、闌尾炎等 腰肌勞損也可引起腹股溝內側疼痛,這是因為支配內收肌群及大腿內側皮膚和髖關節囊,閉孔神經纖維來自L2、L3、L4神經前支,以L3神經的纖維最多,當L1~3發出的脊神經后支受到刺激時,可發生“泛化反應”(或曰“同根現象”)反射性影響由前支形成的閉孔神經,以至股內收肌肌緊張,出現腹股溝內側疼痛和下腹部不適,并有壓痛。常常誤診為“ 精索炎”“附件炎”和“闌尾炎” 等。

圖4 腰肌勞損胯部酸痛和腿外側及膝放射線路圖

4 腰肌勞損的命名

目前,腰肌勞損命名仍然多種多樣,除腰肌勞損外,比較多見的腰三橫突綜合征、腰背肌筋膜炎、小關節嵌頓、臀中肌綜合征、腰肌拉傷、臀上皮神經卡壓等,給診治帶來不便。多年的臨床及腰部的解剖及生物力學眾多研究,已發現本病與背側腰背部肌肉長時間緊張收縮,出現無菌性炎性反應是病癥的起因,特別是第3腰椎橫突上附著的肌肉,因過長時間單一彎曲姿勢、過重負載或是肌力平衡失調,使肌肉和筋膜等受到經常性的牽拉刺激,日積月累,形成“積累性勞損”,在肌腱韌帶等附著處便發生與急性損傷相同的病理變化:滲出、腫脹而出現疼痛體征而在肌、筋膜附著處發生無菌性炎性反應。除引起局部腰痛外,并刺激鄰近的神經分支而產生一系列放射性臨床表現。腰部的神經解剖研究特別是臀上皮神經解剖構成、行經路線和支配區研究已比較成熟[8-13],已能比較準確解釋腰肌勞損所引起的病變起源處癥狀(腰眼部位)腰疼和一系列的伴隨的下源性放射癥狀,已能涵蓋第三腰椎橫突綜合征、腰背肌筋膜炎、小關節嵌頓、臀中肌綜合征、腰肌拉傷等。所以采用”腰肌勞損”命名似乎更符合本病的發病解剖和力學機制。臨床按下述腰肌勞損方案治療后,癥狀體征可完全消失。故建議可以考慮用腰肌勞損去取代過去因病因不太清楚時所使用的含義比較籠統的各種“綜合征”等名詞。

5 腰肌勞損的治療與預防

概括地說就是大家都“會治”,但腰痛就是反反復復不好, 因為目前治療上,大部分只在停留在變更各種止痛藥止痛,不注意或不重視去消除或減少無菌性炎性反應發生的根源,即調整在工作中、勞動中的不正當姿勢,克服給骨骼肌附著處帶來的超負荷應力,重建破壞了的人體平衡。所以,止痛藥一停,病又復發。為了改變這種狀況,對這些患者的治療,應采取“標本兼治”的措施:除了對癥治療,盡快止痛和解除肌肉痙攣外,還需針對原發因素,消除或減少骨骼肌附著處超負荷應力,阻斷組織變性攣縮的惡性循環,轉化輕度變性組織為正常。治療原則如下:

5.1 控制急性炎性反應、止痛 抗無菌性炎性反應至今沒有有效或特效的藥,其根本原因在于無菌性炎性反應沒有細菌,因而缺乏新藥研制的受體靶子。所以,無菌性炎性反應及其相關的各種疾病如頸椎病、腰椎病、肩周炎等等一直在折磨著億萬人的健康,包括藥學家自己。目前臨床用藥均為消腫止痛的,即是所謂“治標”的。常用扶他林腸溶片25 mg,3次/d,飯前20 min口服,止痛效果雖稍差,但減少炎性滲出、消腫較好。在壓痛點貼敷麝香壯骨膏,輔以特殊體操,一般3 d~1周,即可好轉。也可同時做痛點滑動按摩。疼痛嚴重患者也可作痛點封閉治療,但注意,止痛是為功能調節和鍛練創造條件。

5.2 針對病發的因素,進行調控鍛煉 如上述腰肌勞損發病主要是由于以坐和過長時間的彎腰造成,所以,要特別關注加強腰背肌功能鍛煉,特別是伸展肌功能鍛煉指導,加強相關肌肉的抗疲能力,使機體重建新的平衡。根據以前患者反映,醫師讓他們做小燕飛時疼痛不易堅持,筆者分析發現,原來是由于小燕飛時,需要兩頭翹起伸展鍛練,使腰部已經勞損疼痛肌肉,在鍛煉時還要同時負擔身體兩端重量,會使腰痛加重。為此,筆者推薦易行而又有效的鍛煉整個腰背部伸肌的椅子操和仰臥挺腹操(圖 5、6)代替“小燕飛”。

筆者設計的椅子操,只需有一把牢固的椅子,就可以隨時、隨地做,不受氣候影響,不致帶來運動創傷。做法很簡單,就像坐在椅子上練“打挺” 動作。介紹如下:(1)椅子操,坐在一個牢固的椅子上,向前彎腰放松——進行三聯動作:頭頸盡量輕柔后仰當背緊貼椅子背時,向后伸展胸腰椎,同時用力擴胸兩下并借力向上挺腹兩次至臀部稍稍離開椅子面(鍛練腰肌、腰-骶部肌肉),然后腹直肌收縮向前歸位,放松休息5 s后,再重復上述動作,這樣來回來做,兩次之間間隔不少于5 s,以避免運動疲勞。每天練2~3次,每次20~30 min。辦公室白領工作1 h 后,能鍛煉2~3 min,能有效防治腰背痛。注意不能站著練,以免損傷椎間盤!

(2)仰臥挺腹操:晚睡覺前,早上起床時做(如圖示)。仰臥在床上,膝關節屈曲90°,兩肘屈曲支撐在身體兩側,然后用力向上挺腹,直至臀部離開床面,逐漸的加大幅度,然后不停留馬上向下回落,一定要間隔休息5、6 s后,再重復上述動作,不要太快,每分鐘做6~7次即可,做15~20 min;累了中間可以稍歇一會兒,一天做2次,會收到意想不到的效果。上述兩種體操已在臨床應用20多年,具有明顯的預防和治療各種腰痛的功能。

圖5 打挺→腰伸展→臀部稍稍離開椅子面

圖6 仰臥挺腹操

6 小 結

腰肌勞損是骨科門診的常見疾病,其發病率占腰痛70%。目前對本病的命名、診斷及治療方法都還存在著混亂和誤診誤治。如今,腰部的生物力學研究,神經特別是臀上皮神經解剖構成、行經路線和支 配區研究均已比較成熟,已能比較準確解釋腰肌勞損所引起的上源性癥狀(腰眼部位)腰疼和一系列伴隨的下源性放射癥狀,已能涵蓋過去各種“綜合征”。既然臨床比較統一認為腰肌勞損發生是背側腰背筋膜和腰肌長時間牽張收縮所致肌肉慢性勞損積累引起的,“腰肌勞損”命名是乎更符合本病發病的解剖和力學機制,多數人也比較熟悉,容易找到病變部位和采取較正確的治療方法,臨床上按腰肌勞損理論相關措施治療效果也比較好。因此,建議統一認識,用腰肌勞損取代過去因發病機制不明時而采用的各種“綜合征”等診斷用詞。

[1] 安晶晶,寧 寧.下腰痛的流行病學最新研究進展[A].全國第10屆骨科護理學術交流暨專題講座會議論文匯編. 2008-05.

[2] 倪朝民, 何娟娟.第三腰椎橫突綜合征的基礎與臨床研究[J].中國骨傷, 1998, 11(2):23-24.

[3] 周秉文.腰背痛[M].2版.北京:人民衛生出版社, 2005:153.

[4] Moore K L,Dalley A F.Clinically oriented anatomy[M].5th ed.Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins,2006:478-530.

[5] Yoganandan N,Mykiebust J B, Cusick J F,etal.Functional biomechanics of the thoraco lumbar vertebral cortex[J].Clin Biomech,1988,3(1):11-16.

[6] Adams M A,Hutton W C.The mechanical function of the lumbar apophyseal[J].Joints Spine,1983,8(3):327-330.

[7] Adams M.Hutton W.The effect of posture on the role of the apophysial joints in resisting inter vertebral compressive forces[J].J Bone Joint Surg(Br),1980,62(3):358-362.

[8] 劉廣杰, 林發雄. 第三腰椎橫突綜合征發病機理的探討[J].中華骨科雜志, 1983, 3(5):265-267.

[9] 陶 甫, 李墨林.第三腰椎橫突綜合征[J].中華骨科雜志,1981, 1(3):165-167.

[10] 史銀良, 王永紅, 張永謙, 等.脊神經后支阻滯治療第三腰椎橫突綜合征[J].頸腰痛雜志, 1996,17(3):161.

[11] 金紹岐.實用外科解剖學[M]. 西安:陜西科學技術出版社,1987:394-498.

[12] Brown M F,Hukkanen M V,McCarthy I D,etal. Sensory and sympathetic innervation of the vertebral endplate in patients with degenerative disc disease [J]. J Bone Joint Surg(Br),1997,79(2):147-153.

[13] 梅芳瑞.對腰神經后支癥與腰椎間盤突出癥的初步探討[J].中國矯形外科雜志,2007,15(23):1835-1836.

R685

葉啟彬,本科學歷,主任醫師。

100032,中國醫學科學院北京協和醫院骨科

(2017-06-10收稿 2017-07-20修回)

(責任編輯 岳建華)