多排螺旋CT診斷房間隔脂肪瘤樣肥厚1例

韓文娟,劉 涵,王貴生,季瑞琪,關 懷

多排螺旋CT診斷房間隔脂肪瘤樣肥厚1例

韓文娟1,劉 涵2,王貴生1,季瑞琪1,關 懷3

房間隔脂肪瘤樣肥厚;螺旋CT;影像學診斷

房間隔脂肪瘤樣肥厚(lipomatous hypertrophy of the interatrial septum,LHIS),由大量聚集于房間隔的無包膜的成熟組織細胞形成,是一種良性病變,臨床少見,CT檢出率達2.2%,一般無需處理,若瘤體大且壓迫心臟時,可引起患者運動能力差,活動后氣短,甚至發生猝死[1,2]。本病多無明顯的臨床癥狀,常在胸部或心臟檢查、手術或尸體解剖中無意發現。

1 病例報告

患者,女,68歲,2016-09-25于武警總醫院門診就診。因發作性頭痛、頭暈1個月余入院。既往高血壓、糖尿病5年余,血壓最高150/80 mmHg,空腹血糖最高12 mmol/L,餐后血糖15 mmol/L,就診時血壓、血糖控制良好。頭顱CT檢查示雙側基底節區腔隙性腦梗死;常規心電圖檢查示竇性心率;體檢超聲心動圖示:房間隔占位,性質待定,建議進一步檢查。后行冠狀動脈CT血管成像(computed tomography angiography, CTA)檢查,冠狀動脈各支未見明確狹窄梗阻性病變;房間隔層面顯示房間隔明顯增厚,最厚處約為18 mm,在房間隔中部層面呈典型跨越卵圓窩的啞鈴狀,CT值-22 Hu,為均勻脂肪密度,增強掃描后未見強化(圖1),CT診斷為LHIS。

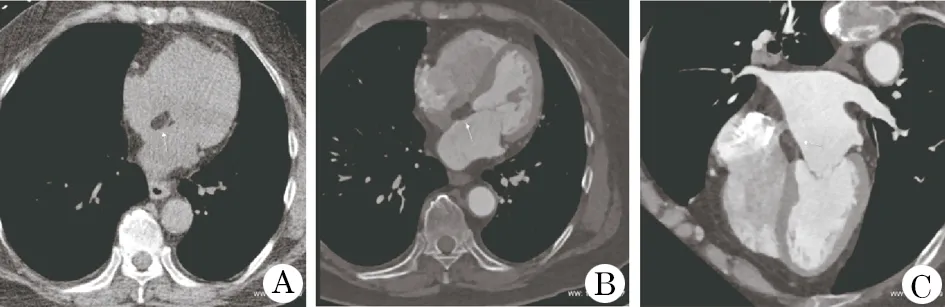

圖1 房間隔脂肪瘤樣肥厚CT表現

A.平掃房間隔層面顯示房間隔明顯增厚,約18 mm,CT值-22HU,為均勻脂肪密度;B.增強掃描后無強化;C.在房間隔中部層面呈典型的跨越卵圓窩的啞鈴狀脂肪密度

2 討 論

LHIS是一種少見的良性病變,原因不明。文獻[3]報道,該病與原始心房在形成房間隔時存在的胚胎間葉細胞在一定促進因素刺激下發展成脂肪細胞并過度增殖有關,且與年齡增長和過度肥胖相關,多見于老年人,尤以女性多見。LHIS為良性病變,一般無臨床癥狀,但偶可引起心電圖改變,特別是房性心律失常,這可能與LHIS影響傳導通道有關,極少數情況下還可引起下腔靜脈堵塞,甚至猝死,亦可并發代謝異常,導致縱隔及腹部脂肪增多癥[4]。本病診斷標準不同,文獻[3,5]報道,房間隔厚度大于15 mm或20 mm為診斷標準。在正常老年人和肥胖人群中,房間隔厚度可接近15 mm,若測量不準確,可能會引起誤診。臨床診斷主要依靠影像學,如超聲心動圖、CT或MRI。

CT平掃及增強掃描均具有特征性表現:房間隔增厚,呈脂肪密度,增強掃描后病變無強化。如在房間隔上部表現為分隔左、右心房的帶狀脂肪密度影,厚度>15 mm,在房間隔中部跨越卵圓窩,呈啞鈴狀脂肪密度腫塊,在心房底部則表現為包繞冠狀靜脈竇的脂肪密度腫塊,呈隧道樣,并可與心外脂肪相連。多排螺旋CT具有掃描速度快、圖像分辨率高且無創的優點,能清晰顯示發病部位,準確區分典型的脂肪密度,因此CT可作為診斷LHIS的首選重要檢查方法。超聲心動圖檢查簡單方便、費用不高,可顯示房間隔到卵圓窩間的高回聲腫塊,診斷房間隔占位。雖然超聲心動圖易于檢出異常,可作為臨床首選,但并不能做出明確診斷。MRI具有分辨率高、且無需對比劑顯像的優點,尤其對脂肪瘤的定性具有重要的診斷價值,但該項檢查費用較高,且耗時較長,并且需要患者密切配合,從而影響了MRI在LHIS診斷中的廣泛應用,因此不能作為診斷LHIS的首選檢查方法。

影像學檢查,特別是CTA對于LHIS的診斷及鑒別診斷有重要價值,可以明確與心臟腔內腫瘤(如黏液瘤)、室壁其他來源的腫瘤(如纖維瘤、橫紋肌瘤等)相鑒別。(1)黏液瘤:是最常見的心臟腫瘤,好發于任何心腔的心內膜表面,以左心房最多見,其次為右心房、左心室、右心室,而發生于左心房的黏液瘤中,多位于卵圓窩附近,病變呈分葉狀,可有出血、鈣化,隨心動周期運動;(2)纖維瘤:以小兒多見,可發生于心肌各個部位,多呈壁在性,可侵入心包膜外生長,增強掃描腫瘤呈延遲增強,為本病的特征性表現;(3)橫紋肌瘤:多見于嬰幼兒和兒童,是此年齡段最常見的原發心臟腫瘤,可發生于心肌各部,通常以室間隔為主,病變密度與心肌相似,增強掃描后強化程度同心肌,不隨心動周期運動;根據上述病變特征,且密度與LHIS存在顯著差異[6],鑒別不困難。此外,LHIS有時需與心臟脂肪瘤鑒別,脂肪瘤可發生于心臟任何部位,主要位于心壁或心包內,呈典型脂肪密度(-50~-120 Hu),向心腔或心外突出,心壁脂肪瘤導致心壁局限性增厚,且單獨發生于房間隔較少見[7],鑒別不困難。

LHIS臨床少見,報道本例旨在讓更多的臨床和影像醫師認識該疾病。若超聲發現房間隔占位性病變,應進一步行心臟CT檢查,CT即可明確診斷,從而減輕患者醫療費用及心理負擔、避免過度檢查及醫療資源的浪費,為臨床提供診斷依據。

[1] Heyer C M, Kagel T, Lemburg S P,etal. Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum: a prospective study of incidence, imaging findings, and clinical symptoms[J]. Chest, 2003, 124(6):2068-2073.

[2] 李 進,林佳選,陳小峰,等.右心房房性心動過速合并房間隔脂肪瘤樣肥厚導管消融1例[J].心電與循環,2013,32(2):129-133.

[3] 毛定飚,吳 昊,葛虓俊,等.多層螺旋CT診斷房間隔脂肪瘤樣肥厚[J].臨床放射學雜志,2010,29(7):902-904.

[4] Takayama S, Sukekawa H, Arimoto T,etal. Lipomatous hypertrophy of the interatrial septum with cutaneous lipomatosis[J]. Circ J,2007, 71(6):986-989.

[5] Laura D M, Donnino R, Kim E E,etal. Lipomatous atrial septal hypertrophy: a review of its anatomy, pathophysiology, multimodality imaging, and relevance to percutaneous interventions[J]. J Am Soc Echocardiogr, 2016, 29(8):717-723.

[6] 毛定飚,吳 昊,滑炎卿.一組房間隔病變的CT診斷[J].放射性實踐,2012,27(3):274-278.

[7] 李秀濤.MSCT病理性心肌脂肪浸潤的影像表現[J].中外醫學研究,2016,14(3):48-49.

R445.3

韓文娟,本科學歷,主治醫師。

1.100039 北京,武警總醫院CT科; 2.100069 北京,首都醫科大學生物醫學工程學院;3.028000,內蒙古通遼市醫院CT科

王貴生,E-mail: wgs1996@sina.com

(2017-07-20收稿 2017-09-23修回)

(責任編輯 武建虎)

敬告:請作者投稿時務必在論文中注明所引用的參考文獻,否則不予刊用。每篇論文的參考文獻數量應為6條以上,并盡量引用近5年內發表的參考文獻,切勿引用未發表的論文、內部資料、未匯編出版的會議論文及個人通信等。

論著要寫出中英文摘要及關鍵詞,其他文章只列出關鍵詞,置于正文之前。一律采用結構式摘要,即包括目的、方法、結果和結論四部分。中文摘要200字左右,英文摘要與中文摘要相對應。關鍵詞3~8個,應按中國醫學科學院醫學情報研究所編譯出版的《醫學主題詞注釋字順表》規范使用,中醫藥文章參照《中醫藥主題詞表》。中國圖書分類號請根據文章內容的學科分類從《中國圖書館分類法》中查得。