尋找“幸福”的密碼

文/陳露 編輯/南溪

尋找“幸福”的密碼

文/陳露 編輯/南溪

人人都希望自己幸福。那么,幸福是什么?有人說,有錢了就幸福;有人說,幸福就是有房子、票子、車子、兒子、位子;也有人說,有個親密愛人,就感到幸福……

錢能帶來幸福嗎?能,前提是你要很窮才行,比如: 三餐不果腹,頭頂無片瓦,出入無完裙。越窮的人,錢給人帶來幸福感的體驗越多。但是,當有吃、有穿、有住,這些最基本的需求得到滿足后,錢和幸福的關系會隨著人的需要層級逐級向上而遞減。錢和幸福的關系取決于錢是否真正影響了人的基本生存。

中國人常說的人生“四大喜事”:“久旱逢甘霖,他鄉遇故知,洞房花燭夜,金榜題名時。”它說的不是事情的本身,“甘霖”“故知”“洞房”“金榜”這些必須有前提條件:要“久旱”“萬里他鄉”“長時間禁欲的生活以后”“10年寒窗苦”等,這才讓人體驗到了人生的幸福。

所以,要獲得幸福的體驗,首先得經歷一些磨難,之后才會喜悅感倍增。就像是穿著“合腳的鞋”是體驗不到鞋的存在的,原本就生活在幸福中的人是體驗不到幸福的,正所謂“人在福中不知福”。所以,從這個角度來說,幸福與否,和外在狀態關系不大,與內在體驗的關系更為密切。

◆ 幸福與什么有關?

那么,幸福到底和什么有關?心理學家發現,一個人的幸福水平50%是由基因決定的。比如說,一對悲觀的父母生了一對雙胞胎。一個由親生父母養育,一個抱給另外一對樂觀的父母養育。這兩個孩子從來沒見過面,可能生長在不同的國家。結果發現,孩子長大后,他對生活的幸福體驗,依舊是和親生父母有關。

無論貧窮或者富有,社會地位高或者低,房子大或者小,這些外部的條件對幸福的影響只占10%。而以什么樣的視角解釋生活、感受生活,對幸福感的影響達到了40%。而這個40%是我們能夠控制和改變的——通過我們的行為和思維,讓我們明白我們追求幸福的潛能以及在生活中保持幸福的能力。

更多的人會追求外在的10%,覺得房子再大一點,車子再好一點,職位再高一點,賺到更多的錢,我就能幸福。實際上,幸福并不是那么簡單的事情。如果你現在覺得幸福不在身邊而在另外一個地方,感受不到生活點點滴滴的幸福,那么即使將來達到了目標,你依然會覺得不過如此,然后把目標投向更遠處。如此往復,即使你不斷努力,窮其一生,可能還是感受不到幸福。

當我們沒有做好準備,沒有能力去調節我們內心的世界,我們即使成功了,也未必會幸福。心理學家專門對中500萬大獎后的人進行專門研究,想要知道他們中獎以后是否感覺更幸福、更快樂,但得出的結果是,沒有一個人能將中獎的快樂感維持到6個月以上。也就是說,無論是否中大獎,一個人的情感體驗會恢復到和6個月前的一樣。消極悲觀的人即使中了獎,6個月后還是會覺得生活沒啥意思,有錢了也啥沒意思。

所以,當一個人的情感反應模式沒有變化,改變外部生活環境是不能解決問題的。

◆ 如何才能讓自己幸福?

我們怎么做,才能感覺幸福?幸福是一個需要自我修煉的過程。幸福是一種覺悟,是人生的覺察和領悟。余下決定幸福的40%那部分,是我們可以通過努力來實現的。

心理學告訴我們,不是發生的事情傷害了我們,而是我們對這些事情的反應(想法、感受、行為)引起了我們各種各樣的情緒。我們可以做以下這些事情。

一、我們不能改變客觀世界,可以改變自己的想法

很多的情緒困擾來源于我們對事物的解讀。要知道世界不是“非黑即白”。你看不慣這個,抱怨那個,看這個不順眼,看那個不滿意,那么世界上最礙眼的人就是你了。整天想著都是別人惹你不高興、都是別人的錯,如果把原因都往外推,很容易受傷,因為你不能控制別人的做法和想法。

二、幸福心理學的11個要素

1.每天早起就是新的一天

幸福的家庭非常注意每天一早的感覺。一早的感覺,影響著一天的感覺。有些聰明的女性把孩子喚醒的時候,給孩子一張很好看的笑臉,讓孩子感覺到很幸福。而有些媽媽可能會越來越焦躁、越來越不耐煩地催促,“快起床!上學要遲到!快點!磨洋工啊!”每天叫孩子起床上學不亞于一場搏斗。

一個初三的學生前一天晚上被媽媽罵了,第二天早上又被媽媽罵醒。出門的時候,他選擇了從窗口跳了下去。因此,心理學建議:關注一早的感覺,告訴自己今天感覺很好,今天不錯,也許就有新的不一樣的一天。

2.多與他人交往

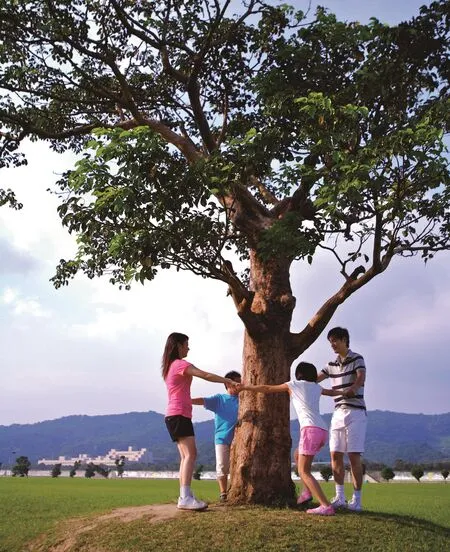

多和他人交往,交往有助于健康。心理學家有一個長達75年追蹤724個人的研究,研究結果強調構成美好生活的最重要因素并非富有、成功,而是身心健康及溫暖、和諧、親密的人際關系。社會的連結作用對我們有益,而孤獨卻有害。事實證明,和家庭、朋友和周圍人群連結更緊密的人更幸福,他們身體更健康,他們也比連結不甚緊密的人活得更長。

而孤單的體驗是有害的。他們到中年時健康狀況退化得更快,他們的大腦功能衰退更早,而且他們的壽命更短。

并且,起決定作用的不是你擁有朋友的數量,而是你和他們之間的親密關系的質量。 50歲時對自己的親密關系最滿意的人,80歲時最健康。

3.投身于有意義有價值的工作

有些人精神飽滿,狀態很好,說明做的事情是自己感興趣的。敬業是健康的指標。干一行,就要好好干,不開心目前的工作就做好新的規劃,這是自己的選擇,不要一邊埋怨一邊干,會讓自己的每一天都不快樂。

4.做事有計劃

我們講健康,要長計劃,短安排。聰明的人會有自己的計劃,“我的事情,我做主”的自我掌控的感覺有助于幸福感的增加。

5.面對壓力,給自己更多積極的暗示

面臨工作、學習和生活壓力,人自然會有應激反應,即出現“自我對話”。若是消極的自我對話,極易造成有害的認知、情緒和生理反應。所以,主動地用“積極自我對話”來擠占掉“消極自我對話”,造成的身心效果便會完全相反。

“自我對話”的句子要簡短、肯定 ,不要用否定句,也不要用祈使句 。“糟了,麻煩了,不行了,又要頭疼了。” ——“好好好!原來是這樣!肯定行!肯定有辦法!” “唉,今天感覺又不好,一點情緒也沒有,真沒意思。”——“我今天感覺很好(還不錯)!待會兒還會越來越好!事情總會好起來的!”切記,你怎么想,你就會怎么感覺,你的情緒和生理反應就會怎么變化!

面對壓力,不要擔憂,擔憂是健康的克星。很多擔心的事情,90%其實不會發生。

6.調整期望,多向下比

幸福不是滿足欲望,而是對欲望的調整。做事情,我們期望不高,就容易滿足。人都是通過將自己和他人比較來認識自己的,但關鍵是:什么時候比、和誰比。研究后發現,有三種比較,各有不同功能:1.假如想比較準確地了解自己,找同類比;2.假如想知道什么才是真正的優秀、才是更好的,并要激勵自己朝上奮發,向上比; 3.假如想要更好地自我保護,提高自我信心,就朝下比。所以,已經是比較容易受傷害的人群,適宜于朝下比,如癌癥患者多半會自發地將自己與情況更糟的人相比。

“社會調整”也是保證心理健康的自我調整的重要方法:自己感覺十分自得的時候,注意朝上比;自己感覺情緒過于低落的時候,可以朝下比。

7.聚焦在當下

很多人要么沉浸在對過去的后悔之中,要么處在對未來不確定的焦慮中,就忽略了當下的感受和體會。要關注當下,當下感覺好就好。比如說,現在是周五,你卻已經因為下周一有一件棘手的事情而愁眉不展,那你整個周末都過得很不愉快了。其實,智慧的人就會珍惜現在的好感覺,周末也要讓自己保持良好的狀態,那么周一應對的時候也會好點。因為,情緒和狀態會影響做事的效率和結果。

8.多微笑

人要多微笑。人不笑是病理性的標志。心理學有個原理,人不可能同時處在緊張和放松的狀態中,所以,當你感到緊張的時候,就訓練自己微笑和放松。當你的嘴角上揚的時候,你的臉部肌肉會促進大腦分泌令人愉悅的物質,會讓你真的快樂起來。

養成微笑的好處是可以改善人際關系。你整天臉帶笑意,不熟悉的人提起你的時候,不會對你有壞印象。如果整天表情嚴肅板著臉,人家就會說,“我又沒惹到他,整天一張臭臉擺給誰看?”所以,你什么都沒做,就因為不笑,就不經意地把人給得罪了。

9.極力清除郁悶情緒

(1)自我催眠放松法。

第一,找一個沒有干擾的地方,用舒服的姿勢坐或躺下,閉上眼睛。做3~5次綿長的深呼吸,必須緩慢均衡。每次吸氣都想象把新鮮的氧氣帶入身體,每次呼氣都想象把身體內的雜質推出身體。同時在呼氣時注意脖子及肩膀的肌肉開始放松,每次呼氣的時候,那份放松感要在意念中擴大,擴大到身體的其他部位,慢慢地全身都因此而放松了。

第二,把意識集中在大腦的位置,然后全神貫注對它說:“潛意識,感謝你為我辛苦工作了這么久,我們現在開始休息了,我們會休息5分鐘。在這5分鐘里,身體的每個細胞都會完全放松、休息、調整。當5分鐘后,睜開眼睛的時候,我會充滿活力開始工作。謝謝你潛意識,謝謝你幫我。”

第三,在心中開始想象一些事情。

①想象,我們看到手機、我們清楚地看到了手機的畫面,然后我們看到了電視機的畫面,我們看到了電腦,我們清楚地看到電腦。接著,我們把注意力放在聽覺上,我們聽到說話聲、汽車聲、腳步聲;接著我們把注意力放在頭頂、腰部、腳趾。

②重復上面的看、聽以及感覺,每種只做兩次。我們看到了手機、看到了電視機;我們聽到了汽車聲、說話聲;我們感覺到了頭頂的放松和腰部的放松。

③重復我們的看、聽以及感覺。我們現在看到了手機,聽到了說話聲;感覺到了腰部的放松,很舒服。

需要說明的是:初練時心中多雜念,如果在哪部分亂了,便從哪部分重新開始。聽到、想到、感覺到的可以一樣,也可以不一樣,重要的是保持自然放松的狀態。只要投入練習,不管多少次,你便發現用減壓法休息,睜開眼睛便恰好是預定的時間。

一般,一個新的習慣的建立需要21天。天天練習,有空就練習,7天見效。

(2)寫日記。

一個研究指出,每天寫20分鐘,記錄如難過、不爽、幾點到幾點干什么、誰說了我壞話、我很氣憤等內心情緒,宣泄了20分鐘以后,與每天不宣泄的人相比,體檢免疫力指標要好。

(3)鍛煉。

太極、瑜伽、跑步、游泳、健身房運動等都是可以獲得放松的方法。

(4)唱歌。

10.建立家庭晚餐的黃金時間

晚上,一家幾口圍在一起吃晚飯。要注意晚飯的氣氛。不要說不開心的事情,如賬單到了、孩子成績不好什么的,高高興興地吃完以后再討論。吃完后,再坐個兩三分鐘。讓大家對晚飯相聚的時間有期待。晚餐的儀式感會增加幸福感。

11.幸福止于至善

與人為善,常做好事,能幫助別人的人心中常產生一種難以言喻的愉快感和自豪感,進而降低了壓力激素水平。有專家指出,養成助人為樂的習慣,是防治抑郁癥的良方。

關愛自己,適當做一些積極的調整,讓自己活得更輕松一些;同時善待他人,經營一份良好的人際關系。那么,幸福就在你的身邊。

陳露

國家二級心理咨詢師、國家高級家庭教育指導師、國際薩提亞模式和結構派家庭治療師;上海華大應用心理研究院專家級心理咨詢師;上海電視臺、東方都市廣播等欄目特邀心理專家;報刊、雜志撰稿人。

擅長領域:婚姻家庭、親子教育、自我成長、職場人際等咨詢領域。