生態清潔小流域主要評價指標研究

張 磊,鄭 委

(1.江西省水土保持科學研究院,江西 南昌 330029; 2.江西省土壤侵蝕與防治重點實驗室,江西 南昌 330029)

生態清潔小流域主要評價指標研究

張 磊1,2,鄭 委1

(1.江西省水土保持科學研究院,江西 南昌 330029; 2.江西省土壤侵蝕與防治重點實驗室,江西 南昌 330029)

水土保持;生態清潔小流域; 評價指標

基于生態清潔小流域廣泛的關注度及其評價指標體系的稀缺性,為了建立基本、易行的生態清潔小流域評價指標體系,統計了130余篇前人研究成果和相關法規、標準,梳理出43個小流域生態評價指標體系,共計671項參評指標。采用頻次分析、相關性分析法,結合指標的代表性、系統性、差異性和可獲取性,從小流域水環境、生態系統、土壤狀況、人類社會與經濟發展4個方面,篩選出了14個能夠反映小流域生態清潔整體狀況的關鍵性評價指標。

2003年以來,我國相繼開展了生態清潔小流域研究,并積極推進了生態清潔小流域試點建設工作。目前,全國已有30個省(市)的81條小流域開展了生態清潔小流域試點工程建設,重點開展小流域治理、生態修復、河道綜合整治、人居環境綜合整治、生態農業建設、面源污染治理、水土流失和水環境監測等工程,各試點都取得了良好效果。建立科學易行的生態清潔小流域評價指標體系,為不同類型小流域建立相應的治理模式提供依據,是當前研究與實踐的重點。

目前,從全國來看,針對生態清潔小流域評價指標的研究很少,現有的研究多采用土壤侵蝕、面源污染、植被覆蓋、水環境監測、生物多樣性等生態環境指標,較少涉及社會效益、經濟效益等指標,缺乏對生態清潔小流域整體性的評價。因此,借鑒已有的法規、標準和研究成果建立一套基本的、反映生態清潔小流域整體狀況的評價指標迫在眉睫。

本研究在綜合考慮流域內的水環境、生態系統、土壤狀況、人類社會與經濟發展4個方面因素的基礎上,對影響流域清潔的各要素進行了定量評估,選出了具有科學性、參考性的主要評價指標(以下簡稱“主評指標”)。

1 材料與方法

1.1 指標選取原則

(1)代表性:選取的指標應具有代表性,每個指標應能反映某一方面的特征,并且要有一定的普遍性。

(2)系統性:充分反映小流域生態清潔的內涵,按照評價基本框架,系統地表征小流域生態系統中水域、土壤、生態環境、人類社會和經濟特征,通過其綜合效應來全面反映流域生態清潔狀況。

(3)差異性:指標體系應涵蓋流域生態清潔的主要方面,既要簡明扼要,指標數量又不宜過多,指標間應具有明顯的差異性。

(4)可獲取性:指標測度應簡單易行,計算指標所需數據應易獲得且比較可靠,便于計算、比較和分析。

1.2 研究方法

在查閱國內130余篇(截至2017年3月)前人研究成果和相關法規、標準的基礎上,梳理出43個小流域生態評價指標體系,共計參評指標671項。包括最多含有30個指標的喻權剛等[1]構建的黃河小流域可持續發展能力綜合評價指標體系,也包括最少含有8個關鍵指標的謝頌華等[2]提出的南方典型紅壤侵蝕區域的土地資源評價體系。

依據各參評指標反映的流域特征,將其分為4類:水資源保護、配置和利用指標,土壤資源保護、配置和利用指標,小河、溝道的自然生態指標,人類活動對自然的擾動情況指標。參考“生態修復、生態治理、生態保護”三道防線的建設實踐,將各項指標歸納為“水、土、生、人”4個方面,作為篩選生態清潔小流域主評指標的基礎。

計算各個指標在43個評價體系中的出現頻次,初步確定出現頻次高、能綜合體現流域各方面特征的指標,形成生態清潔小流域評價的初選指標。根據指標選取原則,對初選指標進行相關性分析,對差異性不大的指標進行合并、歸類,對代表性不強、不具有可獲取性的指標予以篩除,最終形成生態清潔小流域的主評指標。

2 結果與分析

2.1 水環境指標分析

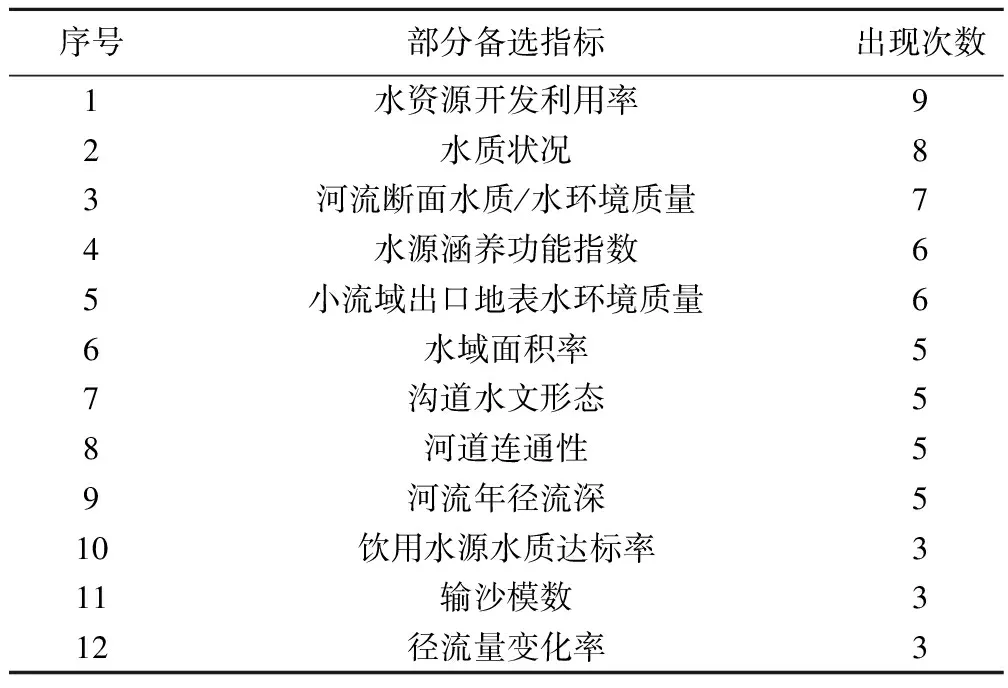

2.1.1 頻次分析

水環境指標:主要包括水文、水資源、泥沙、水質、供用水情況等5類,反映了河流的水文狀況、水環境質量,以及小流域水資源的開發利用情況,43個評價體系中共有水環境參評指標136項,將重復的指標合并后實際采用的備選指標有61項。通過對備選指標的統計分析得出:有35個指標僅被1個評價體系認同,占比超過指標總數的57%,有26個指標分別被2~9個評價體系認同,表明水環境指標的選取較為分散;分析以上具有一定認同度的評價指標所揭示的水環境特征,認為采用率超過10%的9個指標加上采用率達7%的3個指標(輸沙模數、徑流量變化率、飲用水源水質達標率)能反映徑流、輸沙、水資源利用和水質4個方面的水環境情況(表1),為此,將表1中所列的12個指標作為小流域生態清潔評價中水環境狀況的初選指標。

表1 水環境狀況指標頻次分析

2.1.2 主評指標分析

分析水環境的12個初選指標,可以得出:①體現河流水文情勢特征的指標有4個,即水域面積率、河流年徑流深、輸沙模數和徑流量變化率。其中,河流年徑流深和徑流量變化率都反映了徑流量,一般流域水文情勢的變化主要通過徑流變化產生的影響實現,徑流變化受氣候因素和人類對流域水土資源利用的影響[3],因此徑流變化率能夠反映降水和流域開發利用、水利工程建設及國民經濟用水的共同作用對水環境的影響。同時許多研究表明,徑流量的變化是河流和濕地的植物、無脊椎動物和魚類生命循環的主要驅動力[4],故將徑流量變化率確定為影響水文情勢、河流動植物的主評指標。輸沙模數與年徑流量之間存在一定相關關系[5],可篩除。水域面積受徑流量、泥沙淤積、人類圍湖墾殖和興修水利工程的綜合影響[6],不作單獨考慮。②體現水生態壓力的指標是水資源開發利用率,由于徑流量變化率能夠反映流域的開發利用情況,故篩除。③溝道水文形態主要從溝道的水文條件、河流連續性、形態條件等方面進行評價,涵蓋了河道連通性,因此將溝道水文形態確定為主評指標。④水質狀況、河流斷面水質、小流域出口地表水環境質量、飲用水源水質達標率均揭示了河流水質狀況。前3個指標反映了水環境的清潔程度,相比而言,水質狀況過于籠統,河流斷面水質沒有明確斷面位置,僅小流域出口地表水環境質量是評價小流域出水水質的重要指標,因此研究確定小流域出口地表水環境質量為判斷水質狀況的主評指標。飲用水源水質達標率是農村飲水安全的重要指標,因此將飲用水源水質達標率確定為主評指標。⑤水源涵養功能指數反映了生態系統攔蓄降水、調節徑流量的能力,與植被類型、蓋度、枯落物組成、土層厚度及土壤物理性質等因素密切相關[7-8],在生態和土壤指標里均有相關指標詳細論述,故此處篩除。

綜上所述,從水環境狀況方面篩選出了徑流量變化率、溝道水文形態、小流域出口地表水環境質量和飲用水源水質達標率4個主評指標。

2.2 土壤狀況指標分析

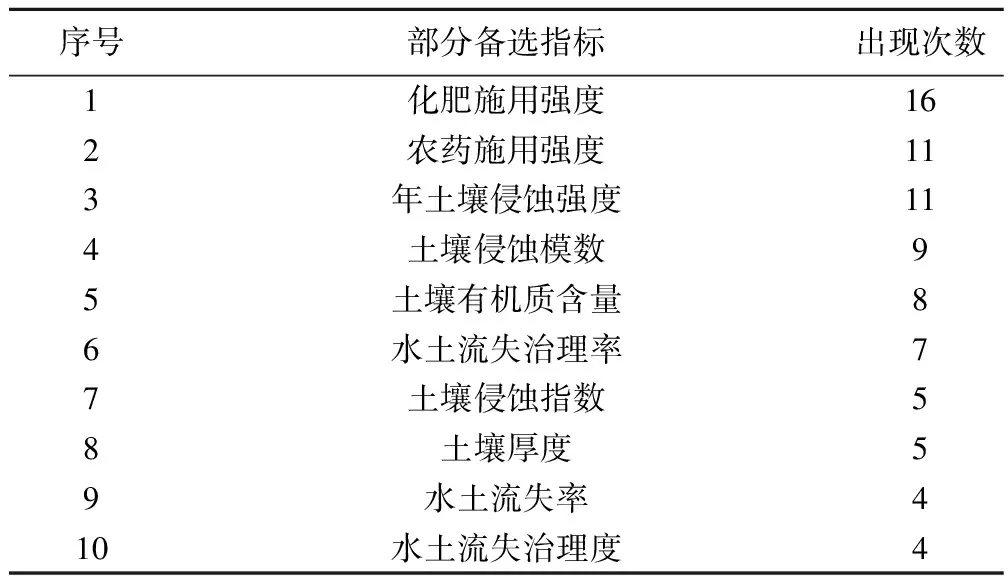

2.2.1 頻次分析

土壤狀況指標主要包括水土流失、土壤肥力、化肥農藥施用3類,反映了土壤的侵蝕狀況、水土保持情況、土壤自身條件和受人為影響程度的總體情況,43個評價體系中共有參評指標129項,將重復的指標合并后實際采用的備選指標共36項。通過對各指標的統計分析得出:有12個指標僅被1個評價體系認同,占指標總數的33%,有24個指標分別被2~16個評價系統認同,表明土壤指標選取的認同性較水環境指標要好得多。分析以上具有一定認同度的評價指標所揭示的土壤特征,認為采用率超過10%的8個指標加上采用率達9%以上的2個指標(水土流失率、水土流失治理度)能反映水土流失、土壤肥力、化肥農藥施用3個方面的土壤狀況(表2),為此,將表2中所列的10個指標作為小流域生態清潔評價的土壤狀況初選指標。

表2 土壤狀況指標頻次分析

2.2.2 主評指標分析

對初選指標進行分析,認為:①反映水土流失方面的有年土壤侵蝕強度、土壤侵蝕模數、土壤侵蝕指數、水土流失率、水土流失治理率、水土流失治理度6個指標。其中,土壤侵蝕模數可以代表年土壤侵蝕強度的大小,土壤侵蝕指數是量化分級和權重變換后的綜合指標數值,不如土壤侵蝕模數更為常用和可獲,故在這3個土壤侵蝕程度的指標中保留土壤侵蝕模數;水土流失治理率和水土流失治理度內涵相同,可合二為一;據相關研究,水土流失率與土壤侵蝕模數相關性很好[9],且比水土流失治理率獲取簡單、易操作,故從差異性和可獲取性上確定水土流失率為主評指標。②反映人為造成的土壤壓力指標有化肥施用強度、農藥施用強度,兩者均表征農業面源污染對生態系統造成的影響,且沒有相關性,故均確定為主評指標。③反映土壤條件的指標有土壤有機質含量、土壤厚度,有機質含量的主要影響因子為坡位、土壤含水量、海拔及林分類型[10],兩者沒有相關性,但考慮到這兩個指標為土壤自身的理化性質,不能直接反映土壤清潔狀況,故予以篩除。

綜上所述,土壤狀況方面確定水土流失率、化肥施用強度、農藥施用強度3個主評指標。

2.3 生態系統指標分析

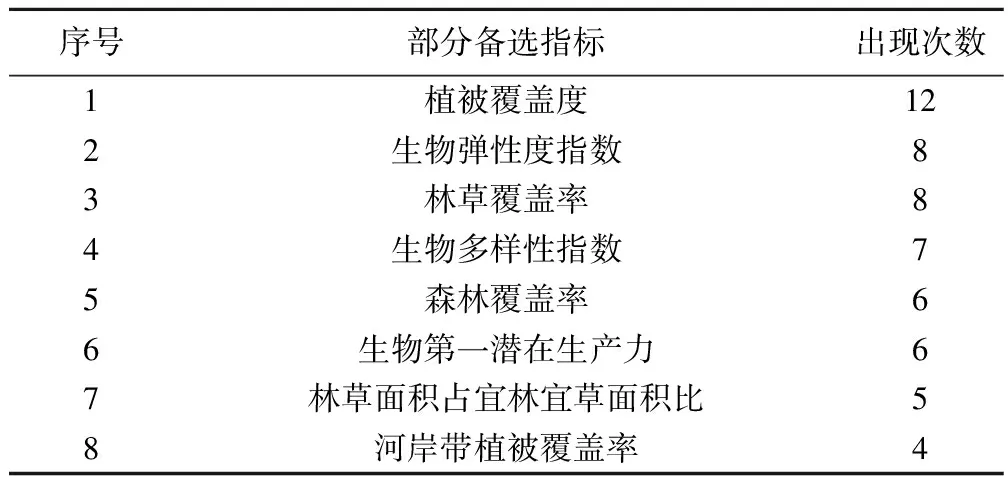

2.3.1 頻次分析

在43個指標體系中,主要有陸域植被、岸邊帶景觀、生態功能及河流生物4類共175項生態狀況指標作為參評指標,通過對重復指標合并歸類,剔除重復后的備選指標有77個。對指標采用率統計與分析后,得出:其中37個指標(約占48%)為單次使用,40個指標(約占52%)能被2~12個系統認可,表明各個指標的集中關注度較為分散,低于土壤指標的認同度。從出現頻次2次以上指標反映的生態特征來看,認為采用率超過10%的7個指標加上河岸帶植被覆蓋率(采用率9%)能夠反映流域內的生態環境、生物特征和生態功能(表3),為此,將表3中所列的8個指標作為小流域生態清潔評價的生態狀況初選指標。

表3 生態指標頻次分析

2.3.2 主評指標分析

根據相關性分析,可以得出:①用于體現陸地植被情況的4個指標有植被覆蓋度、林草覆蓋率、森林覆蓋率、林草面積占宜林宜草面積比。植被覆蓋度和森林覆蓋率多用于流域生態健康評價,生態清潔小流域和小流域綜合治理評價方面認同度高的是林草覆蓋率和林草面積占宜林宜草面積比,從水土保持常用指標及可獲取性上,確定林草覆蓋率為主評指標。②河岸帶植被覆蓋率對岸邊帶結構和功能具有重要作用,河岸帶植被的覆蓋可以改善水體水質、維持魚類數量、沉降泥沙[11],故確定河岸帶植被覆蓋率為反映岸邊帶生態的主評指標。③生物多樣性指數體現生物多樣性,該指標是包括陸生和水生生物的綜合性指標,評價有一定難度,而林草覆蓋率和河岸帶植被覆蓋率(已列入主評指標)對陸生和水生生物均有重要影響,故不采用此指標。④生物彈性度指數反映特定生態環境系統的緩沖與調節能力,有研究表明,其受地類的影響較大,林地=水體>草地>耕地>建筑用地[12],考慮到該指標獲取有困難而林草面積已列為主評指標,故篩除。⑤生物第一潛在生產力表征流域內的活力狀況,很少用于小流域治理研究,不具有代表性,故篩除。

綜上所述,生態狀況方面可確定林草覆蓋率、河岸帶植被覆蓋率2個主評指標。

2.4 人與經濟社會指標分析

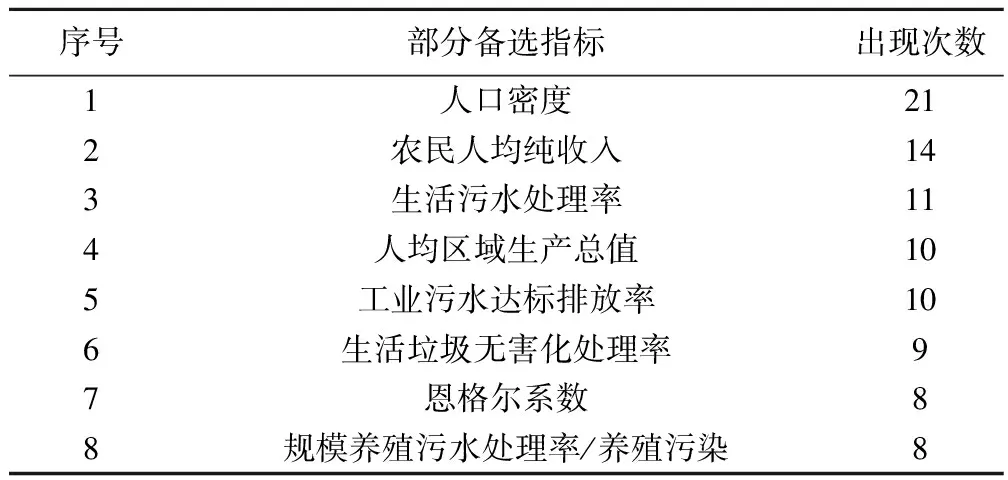

2.4.1 頻次分析

在43個指標體系中共歸納出人口、經濟、農業(耕地、糧食、灌溉)、污染、災害、村容村貌6類反映人類活動、經濟與村莊生態環境的相關指標231項,進行相應指標的剔除與合并后,獲得實際備選指標87項,指標總數和備選指標均為最多。統計與分析指標出現頻次得出:其中50個指標(占57%)為單次使用,表明這類指標的關注度較為分散。分析認同度較高的指標所反映的評價內容,認為采用率超過15%(出現8次及以上)的8個指標能夠反映流域內人類經濟社會的發展程度與村莊人居環境的整治能力(表4),為此,將表4中所列的8個指標作為小流域生態清潔評價中人與經濟社會的初選指標。

表4 人與經濟社會指標頻次分析

2.4.2 主評指標分析

對初選指標進行相關分析,得出:①人口密度是流域內人口密集程度的指標,可列為反映人口壓力的主評指標。②農民人均純收入、人均區域生產總值、恩格爾系數3個指標反映經濟社會發展水平,考慮到相關指標的可獲取性,最后采用農民人均純收入作為主評指標。③反映村莊人居環境整治的指標有生活污水處理率、工業污水達標排放率、規模養殖污水處理率和生活垃圾無害化處理率。其中,生活、工業、養殖污水處理率反映了人在生產生活中保護流域水環境的對策,小流域所在地一般很少涉及工業,故從代表性上篩除工業污水達標排放率;生活垃圾無害化處理率關注了村莊及沿村溝道的垃圾處理情況,是整治村容村貌、保護生活環境的主要指標。因此,將生活污水處理率、規模養殖污水處理率、生活垃圾無害化處理率列入村莊環境與人協調發展的主評指標。

綜上所述,人與經濟社會方面的主評指標確定為人口密度、農民人均純收入、生活污水處理率、規模養殖污水處理率、生活垃圾無害化處理率5個。

3 結 論

本研究采用統計、歸納、相關性分析方法,結合指標的可獲取性,確定了生態清潔小流域評價的關鍵指標,得到以下主要結論:

(1)在統計了130余篇前人研究成果的基礎上,結合相關法規、標準等,梳理出小流域生態評價指標體系43個,參評指標671項。

(2)確定了生態清潔小流域評價在“水、土、生、人”4個方面的14個主評指標:徑流量變化率、溝道水文形態、小流域出口地表水環境質量、飲用水源水質達標率、水土流失率、化肥施用強度、農藥施用強度、林草覆蓋率、河岸帶植被覆蓋率、人口密度、農民人均純收入、生活污水處理率、規模養殖污水處理率、生活垃圾無害化處理率。

(3)14個指標基本能夠揭示小流域水土資源保護、面源污染防治、農村垃圾及污水處理、生態系統維護和人水協調發展等基本狀況;指標間具有明顯的差異性,且均容易量化和獲取,具有較強的可操作性。

[1] 喻權剛,朱小勇,殷寶庫.小流域可持續發展能力評價系統研究與開發[J].水土保持研究,2008,15(5):217-220,225.

[2] 謝頌華,喻榮崗,馬良,等.基于GIS和GPS的南方紅壤侵蝕區土地資源評價[J].水土保持通報,2004,24(1):22-25.

[3] 劉紅玉,李兆富.三江平原典型濕地流域水文情勢變化過程及其影響因素分析[J].自然資源學報,2005,20(4):493-501.

[4] 杜強,王東勝.河道的生態功能及水文過程的生態效應[J].中國水利水電科學研究院學報,2005,3(4):287-290.

[5] 安和平.北盤江流域降雨、徑流、產沙相互關系研究[J].水土保持學報,1994,8(3):46-51.

[6] 劉新,何隆華,周馳.長江中下游近30年來湖泊的水域面積變化研究[J].華東師范大學學報:自然科學版,2008(4):124-129.

[7] 徐菲,王永剛,張楠,等.北京市白河和潮河流域生態健康評價[J].生態學報,2017,37(3):1-11.

[8] 王文杰,張哲,王維,等.流域生態健康評價框架及其評價方法體系研究(一)——框架和指標體系[J].環境工程技術學報,2012,2(4):271-277.

[9] 張平倉,劉紀根,黃思平.基于水土流失率的健康長江評價初步研究[J].人民長江,2009,40(17):25-29.

[10] 邵方麗,余新曉,楊志堅,等.北京山區典型森林土壤的養分空間變異與環境因子的關系[J].應用基礎與工程科學學報,2012,20(4):581-591.

[11] 馮彥,何大明,楊麗萍.河流健康評價的主評指標篩選[J].地理研究,2012,31(3):389-398.

[12] 方慶,董增川,劉晨,等.基于景觀格局的區域生態系統健康評價——以灤河流域行政區為例[J].南水北調與水利科技,2012,10(6):37-41.

S157

A

1000-0941(2017)12-0023-04

江西省水利廳重大課題(KT201310)

張磊(1984—),女,甘肅武威市人,工程師,碩士,主要從事水土保持與水資源環境研究。

2017-06-09

(責任編輯 張培虎)