信息科技

信息科技

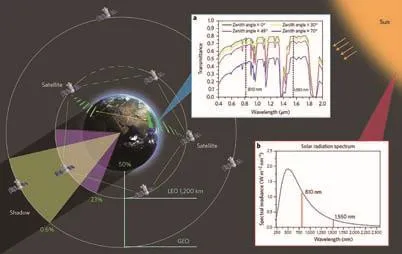

基于星座的量子通信進(jìn)展

中科大潘建偉教授及其同事彭承志、張強等組成的研究組,成功實現(xiàn)了白天遠(yuǎn)距離(53km)自由空間量子密鑰分發(fā),通過地基實驗在信道損耗和噪聲水平方面有效驗證了未來構(gòu)建基于量子星座的星地、星間量子通信網(wǎng)絡(luò)的可行性;相關(guān)研究發(fā)表于《自然—光子學(xué)》。世界首顆量子科學(xué)實驗衛(wèi)星“墨子號”目前已經(jīng)在國際上成功實現(xiàn)了首次星地量子通信,然而由于陽光噪聲的影響,“墨子號”衛(wèi)星只能在夜晚工作,單顆該類低軌道衛(wèi)星至少需要3天才能完成全球范圍內(nèi)地面站點的覆蓋。為抑制白天陽光背景噪聲,研究團(tuán)隊從3個方面發(fā)展關(guān)鍵技術(shù),驗證了太陽光背景下開展星地、星間量子密鑰分發(fā)的可行性,為構(gòu)建量子星座打下了基礎(chǔ)。

量子星座為基礎(chǔ)的量子通信網(wǎng)絡(luò)示意圖

青海湖相距53公里的兩點間完成了白天陽光背景下的量子密鑰分發(fā)實驗

基于光纖激發(fā)石墨烯布里淵光機諧振新現(xiàn)象的超高靈敏度光纖氣體傳感研究

電子科技大學(xué)光纖傳感與通信教育部實驗室饒云江教授與國內(nèi)外科學(xué)家合作開展基于石墨烯增強布里淵光機微諧振器的超敏氣體探測的研究,論文發(fā)表于《納米快報》。通過在高Q值微流諧振腔內(nèi)部沉積還原石墨烯,發(fā)現(xiàn)了一種增強的前向相位匹配布里淵光機力學(xué)諧振現(xiàn)象,其具有極高的表面分子響應(yīng)靈敏度。采用光纖耦合技術(shù),提出了基于石墨烯增強布里淵光機諧振頻譜分析以測量氣體濃度的新方法,該方法將常規(guī)石墨烯光學(xué)器件中的“電子—光子”相互作用擴展到“電子—聲子—光子”的相互作用。氣體噪聲等效探測極限低至1ppb(為目前國際最好指標(biāo)之一),動態(tài)測量范圍為5個數(shù)量級。

新型雜化熒光傳感器件設(shè)計

同濟大學(xué)化學(xué)科學(xué)與工程學(xué)院閆冰教授課題組設(shè)計合成了一種基于雙刺激響應(yīng)型的熒光傳感凝膠及濃度依存的邏輯運算裝置,用于食品變質(zhì)的實時檢測,研究論文發(fā)表于《先進(jìn)材料》。對在生物和環(huán)境中起到重要作用的物質(zhì)進(jìn)行識別已成為化學(xué)傳感領(lǐng)域的研究目標(biāo)。食品變質(zhì)不僅會帶來巨大的經(jīng)濟損失,更是造成食品安全隱患地最主要原因之一,會給人體健康帶來嚴(yán)重危害,因此對食品腐變進(jìn)行有效的實時監(jiān)測和檢測尤為重要。在目前的特定分析物的檢測方法中,熒光傳感因其檢測速度快、靈敏度高、選擇性好以及設(shè)備操作簡單等優(yōu)點受到青睞。

針刺神經(jīng)生物學(xué)機制的多模態(tài)影像學(xué)研究

中國科學(xué)院分子影像重點實驗室田捷研究員團(tuán)隊長期與中醫(yī)針刺、醫(yī)學(xué)影像學(xué)等多學(xué)科專家交叉合作,共同致力于利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段和多模態(tài)醫(yī)學(xué)成像技術(shù)揭示針刺作用機制的研究工作,學(xué)術(shù)專著《針刺神經(jīng)生物學(xué)機制的多模態(tài)影像學(xué)研究》發(fā)表于Springer。針刺醫(yī)學(xué)是我國傳統(tǒng)文化的瑰寶,有著濃厚的文化底蘊與廣泛的社會基礎(chǔ),具有豐富的實踐經(jīng)驗、確切的臨床療效以及完善的系統(tǒng)理論。該專著回顧了早期針刺機理研究的結(jié)果與存在的問題,系統(tǒng)闡述了基于多模態(tài)神經(jīng)影像的針刺持續(xù)性效應(yīng)和針刺時空編碼腦網(wǎng)絡(luò)理論,以及針刺臨床應(yīng)用中針對典型適應(yīng)癥所存在的靶向性作用機制,對針刺機理研究未來的方向進(jìn)行了展望。

GPCR信號轉(zhuǎn)導(dǎo)的磷酸化密碼

中國科學(xué)院上海藥物研究所研究員徐華強領(lǐng)銜的國際交叉團(tuán)隊經(jīng)過聯(lián)合攻關(guān),利用世界上最強X射線激光,成功解析磷酸化視紫紅質(zhì)(Rhodopsin)與阻遏蛋白(Arrestin)復(fù)合物的晶體結(jié)構(gòu),攻克了細(xì)胞信號傳導(dǎo)領(lǐng)域的重大科學(xué)難題,研究成果發(fā)表于《細(xì)胞》。生命的功能是信號傳導(dǎo)密碼來體現(xiàn)或來執(zhí)行的,GPCR是目前最成功的藥物靶標(biāo),迄今40%左右的上市藥物是以GPCR為靶點。GPCR作為細(xì)胞信號轉(zhuǎn)導(dǎo)的“信號兵”,是通過下游G蛋白和阻遏蛋白兩條主要的信號通路轉(zhuǎn)導(dǎo)跨膜信號。阻遏蛋白與GPCR的結(jié)合是協(xié)調(diào)整合GPCR下游信號網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵,而GPCR的尾部磷酸化則是破解GPCR招募并結(jié)合阻遏蛋白難題的關(guān)鍵密碼。

磷酸化視紫紅質(zhì)(Rhodopsin)與阻遏蛋白(Arrestin)復(fù)合物

T4L-Rhodopsin-Arrestin樣品的液相色譜—串聯(lián)質(zhì)譜分析

東海黑潮渦旋研究

南京信息工程大學(xué)數(shù)值模擬與觀測實驗室主任董昌明教授團(tuán)隊在東海黑潮渦旋研究中獲得發(fā)現(xiàn),研究論文發(fā)表于《科學(xué)報告》。使用海表漂流浮標(biāo)資料對東海黑潮兩側(cè)渦旋進(jìn)行探測和統(tǒng)計,發(fā)現(xiàn)黑潮主段兩側(cè)次中尺度渦旋的分布具有明顯的極性不對稱特征:西側(cè)以氣旋式為主,而東側(cè)則以反氣旋式為主。該研究進(jìn)一步從高分辨率數(shù)值模式的流場渦旋探測給予驗證。通過診斷分析渦動能的能量收支,發(fā)現(xiàn)在黑潮左側(cè)垂向浮力通量為渦旋生成的主要能量來源,右側(cè)則歸因于水平剪切。該研究結(jié)果是海洋西邊界流區(qū)域渦旋研究的重要發(fā)現(xiàn),對深入了解海洋渦旋的生成機制具有重要意義。

量子光學(xué)集成芯片

中國科學(xué)院西安光學(xué)精密機械研究所與國外科研機構(gòu)合作,利用自行研制的光子芯片,基于微諧振腔中多個高純度頻率模式相干疊加的獨特方案,解決了片上高維糾纏雙光子態(tài)制備與控制的難題,證實了利用10級糾纏雙光子態(tài)實現(xiàn)超100維的片上量子系統(tǒng),并通過頻率操控實現(xiàn)了對量子態(tài)的靈活控制,研究論文發(fā)表于《自然》。基于糾纏光子的光量子系統(tǒng)是解決現(xiàn)代量子物理和量子信息科學(xué)中諸多問題的核心基礎(chǔ)。隨著量子信息研究的深入,除多光子糾纏外,高維量子態(tài)因其攜載信息能力遠(yuǎn)高于量子比特的優(yōu)勢,引起了廣泛關(guān)注,已成為量子機理深層次研究、提升量子通信協(xié)議魯棒性與速率,以及實現(xiàn)更高效量子計算等的關(guān)鍵手段。

高性能異質(zhì)結(jié)光電探測器

中國科學(xué)院重慶綠色智能技術(shù)研究院微納制造與系統(tǒng)集成研究中心與香港中文大學(xué)、電子科技大學(xué)、重慶理工大學(xué)合作,在基于硅表面的三維石墨烯原位生長技術(shù)上,將高性能異質(zhì)結(jié)光電探測器方面的研究成果發(fā)表于Nanoscale。利用石墨烯作為電極的肖特基結(jié)光電探測器具有暗電流低、響應(yīng)速度快和正面入射等優(yōu)勢。與二維石墨烯薄膜相比,三維石墨烯墻是由縱向生長的多層石墨烯形成的網(wǎng)格互連結(jié)構(gòu),保留了石墨烯薄膜拉曼特征峰;同時,三維石墨烯無需金屬催化,可在硅襯底實現(xiàn)原位生長,避免金屬催化劑和轉(zhuǎn)移過程有機殘留污染。研究團(tuán)隊利用三維石墨烯墻原位生長實現(xiàn)的超潔凈硅—石墨烯界面,實現(xiàn)了高性能的光電探測器。