基于比較優勢理論解釋貿易引力模型

林俊錫

【摘要】引力模型在國際貿易研究中應用廣泛,對當前世界各國的貿易交往具有較好的解釋力,而多年來,該模型一直缺乏相應的理論支撐,或者相關的理論解釋不能從根本說明其內在機制。本文基于比較優勢理論對引力模型背后的內在經濟學邏輯進行了闡述,為引力模型提供了理論依據。

【關鍵詞】比較優勢理論 引力模型 資源稟賦

引力模型自1963年首次用于貿易研究領域以來,已經成為國際貿易研究領域中一個重要的模型,然而該模型一直缺乏堅實的理論基礎,本文利用比較優勢理論說明該模型背后的內在機制。

一、引力模型和比較優勢理論簡述

(一)引力模型簡述

引力模型是物理學中的一個定律,它指出了兩個物體之間的引力與它們的質量成正比,與它們間的距離成反比。波賀農于1963年首次將引力模型應用到國際貿易理論中,他論證了貿易量的大小與兩國的國民生產總值成正比,與兩國間的運輸距離成反比:

利尼曼完善了引力模型,增加了貿易優惠待遇情況的虛擬變量。模型的基本形式如下:

后來很多學者在引力模型中不斷加入虛擬變量如:是否具有共同邊界、地區性貿易優惠安排、是非島國、是否有相同的語言、是否有相同的宗教信仰、意識形態等,但引力模型的基本形式相對固定。

(二)比較優勢理論簡述

比較優勢理論最早發源于大衛·李嘉圖提出的技術比較優勢理論,后經赫克歇爾和俄林完善形成資源稟賦理論,林毅夫在分析東亞經濟的高速發展基礎上提出了比較優勢戰略理論。在《中國的奇跡:發展戰略與經濟改革》一書中,林毅夫指出,改革之前中國經濟發展緩慢的原因是趕超戰略下中國三位一體的傳統經濟體制阻礙了經濟的發展。具體的是中國建國后傳統經濟體制由推行重工業優先發展戰略內生出的、以扭曲要素和產品價格為主要內容的宏觀政策環境、高度集中的資源計劃配置制度和毫無自主權的微觀經營機制三位一體的經濟體制。中國經濟在改革開放后之所以高速發展是因為基本遵循了比較優勢,而其他實行趕超戰略的國家則由于沒能遵循比較優勢戰略不能實現經濟快速增長。

林毅夫的比較優勢戰略是在分析二戰以來亞洲四小龍及改革開放后中國的高速經濟發展的基礎上提出的,他指出東亞經濟高速發展背后的共同的規律是:隨著經濟發展、資本積累、人均資本擁有量提高,資源稟賦結構得以提升,主導產業從勞動密集型逐漸轉變到資本密集型和技術密集型乃至信息密集型上面。林毅夫將這種“國家的主導產業在發展過程中的每一個階段都遵循了經濟學中所說的比較優勢原則”的戰略稱為比較優勢戰略。

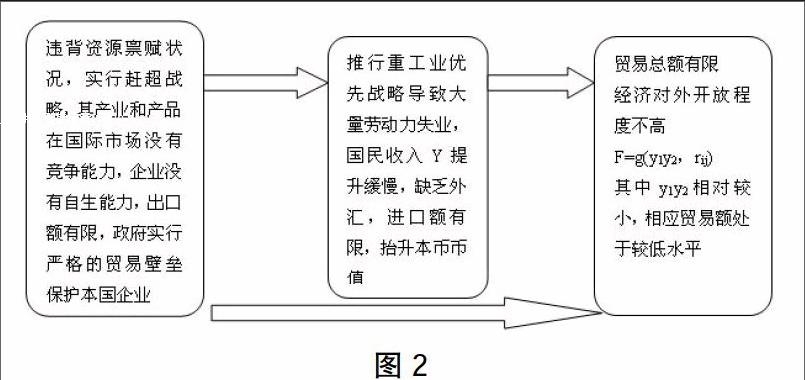

大多數發展中國家勞動相對充裕、資本相對稀缺,因此,在一個自由、開放和競爭的市場中,欠發達國家的企業將進入相對勞動密集型產業,在生產中選擇相對勞動密集型技術。然而,欠發達國家的政治領袖和知識精英常常將現代化等同于工業化,特別是重工業化,并推動他們的國家盡可能快地發展資本密集型的重工業,采用最先進的技術。由于經濟發展戰略違背了資源稟賦的現狀,政府必須扭曲各種資源,利率,外匯,工資,生活資料的價格,以保證趕超戰略的順利實施。實行趕超戰略的國家的企業多數沒有自生能力,所以在國際貿政策方面實施嚴格的貿易壁壘,以及較高的匯率。

二、用比較優勢理論解釋引力模型

(一)對變量Y1 Y2的解釋

引力模型中兩國貿易量的大小與兩國的國民生產總值成正比,據WTO官方統計數據,從2009年世界各國貿易額統計數據來看,貿易總額排名前20位的國家中,除了俄羅斯、墨西哥和印度外,全部是OECD國家和東亞新興經濟體(在這是指中國和亞洲四小龍:韓國、中國臺灣、新加坡和中國香港)且OECD國家和東亞新興經濟體貿易額占比92.3870,而出口總額排名前20位的國家中OECD國家和東亞新興經濟體的出口總額占比9070,而這些國家的經濟總量水平Y都處于世界前列,即如果能夠成功解釋該現象的背后邏輯,便解釋了引力模型中的變量Y。解釋如下:

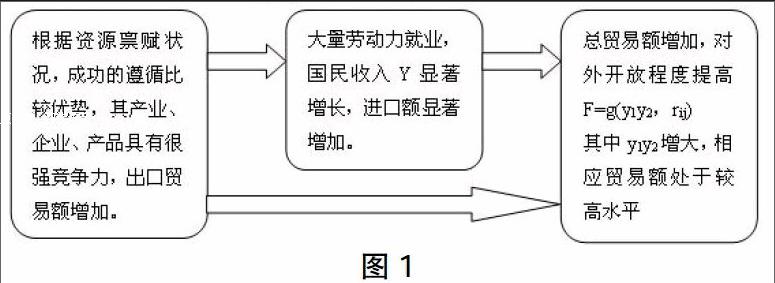

OECD國家都是經濟發達國家,自工業革命后的二百多年里,這些國家科技水平一直處于世界前列,資源稟賦隨著科技的發展完成了從勞動密集型向資本密集型和技術密集型的轉變,其產業結構也經歷了從勞動密集型向資本密集型和技術密集型的轉變,其發展道路基本符合比較優勢戰略,因而其經濟總量水平在不同的時期一直處于世界經濟前列,其相應變化的主導產業和產品在各個時期的世界市場便具有很強的競爭力,從而其國際貿易額和開放程度便一直位于世界前列。

包括中國在內的東亞新興經濟體雖然只是經歷了近幾十年的經濟高速發展,但由于其比較好的遵循了比較優勢發展戰略,根據本國資源稟賦結構發展相應的主導產業,利用與先進國家的技術差距,不斷引進先進技術,創造了經濟持續高速增長的奇跡,經濟規模不斷擴大,其主導產業生產的產品在世界市場上便具有很強的競爭力,其國際貿易額和開放程度同樣不斷提高,位于世界前列。

引力模型中變量Y背后的邏輯如下:

與此相對應的,改革開放以前的中國和其他實行趕超戰略的國家的貿易量相對較小的邏輯體現為如圖2。

(二)對變量R的解釋

引力模型的變量R在不同的現實應用中有著不同的經濟含義,在最初的形式中,R代表的含義為兩貿易國(或地區)之間的距離,但隨著經濟的發展,多數學者根據實證發現“距離”在兩國貿易的影響因素中越來不越不顯著,后來R逐漸演變成多種含義的經濟變量,綜觀多數學者觀點,R比較高密度的定義為兩國間各種形式貿易壁壘(如關稅、配額、反傾銷措施等),而且多數情況下影響顯著。在此可以通過比較優勢理論做出相應解釋。

第一,貿易壁壘影響趕超戰略的國家(大多數發展中國家)貿易顯著的原因。比較優勢理論認為,包括貿易政策在內的國家經濟政策內生于發展戰略,多數發展中國家在二戰以后看到發達國家的工業化水平對其政治、經濟的決定作用,但沒認識到發達國家的產業結構是內生于其要素稟賦結構的,于是試圖在自身比較優勢不具備的條件下去發展和發達國家同樣水平的產業,于是靠對要素價格、金融體系、國際貿易、投資等一系列的干預把這些產業建立起來。由于這些產業中的企業沒有自生能力所以政府只能通過保護和補貼維持這些企業的生存。從而形成了經濟增長緩慢對外開放度低的局面。

以上邏輯可總結如下:

第二,貿易壁壘影響發達國家貿易顯著的原因。目前,在WTO框架下的發達國家對農業、國防安全產業以及一些高精尖技術等領域實行較嚴格的保護措施,主要是出于戰略安全的考量,而其他一些產業的保護如近年來美國、歐盟和日本對中國外貿產品的反傾銷措施,以及中美之間關于人民幣升值的問題的爭論都體現出發達國家貿易保護政策。

根據比較優勢理論,資源稟賦決定產業結構,決定一個國家的經濟產業競爭能力。東亞新興經濟體在轉型前處于與世界市場相對隔絕的狀態(由其趕超戰略決定的)。轉型后,這些國家正在逐漸融入到全球經濟中,國際市場擴展到了轉型中的經濟體,世界經濟可配置的資源同樣延伸到了這些國家,這些國家二元經濟下的數以億計的農民便融入到世界的資源配置過程中來,改變了原來國際市場框架下的國家間的相對資源稟賦,從而原來在勞動密集型產業有競爭力的發達國家便在轉型國家成功轉型后,不再具有勞動比較優勢,必須根據本國相對資源稟賦調整其產業結構,而產業調整過程是需要政府引導,財政支持和較長時間的,面對本國不再有自生能力的原有勞動密集型產業,出于政治考慮,在短期內,發達國家政府實行貿易保護也就不足為奇了。

三、對于利尼曼引力模型中人口因素的補充說明

利尼曼在引力模型中加入了人口因素和貿易優惠待遇情況的虛擬變量。模型的基本形式如下:

通過實證研究,他認為“開放程度與人口負相關,因為人口眾多的經濟沒有必要為了從專業化或規模經濟中獲利而進行貿易。同樣的論點也適用于進口:較高的6NP意味著需求大,與進口數量正相關,人口眾多意味著較強的自給能力,與進口負相關”。

筆者認為該解釋值得商榷,二戰后各國發展戰略可以簡單概括為:發達國家實行比較優勢發展戰略,而發展中國家實行的是趕超戰略,全球發展中國家人口占世界人口比例近80%,如前所述,在發展中國家實行趕超戰略下,必然形成相對封閉的貿易狀況和二元經濟格局,即占發展中國家近60%至90%的農業人口將由于趕超戰略的實施被隔絕于世界市場分工之外,從而利尼曼在引力模型的實證研究中得出“開放程度與人口負相關”的結論也就不足為奇了,只是他給出的解釋正在被人口分布密集的東亞新型經濟體的經濟和貿易的高速發展推翻,也必將被后續實行比較優勢發展戰略的發展中國家的經濟與貿易發展所否定。

四、結語

引力模型在國際貿易研究中應用廣泛,對當前的世界各國的貿易交往具有很好的解釋力,比較優勢理論從根本上解釋了引力模型。相信在理解了引力模型背后的邏輯后,我們將會對當前國際貿易現象有更深入的認識。