雞鳴合家歡

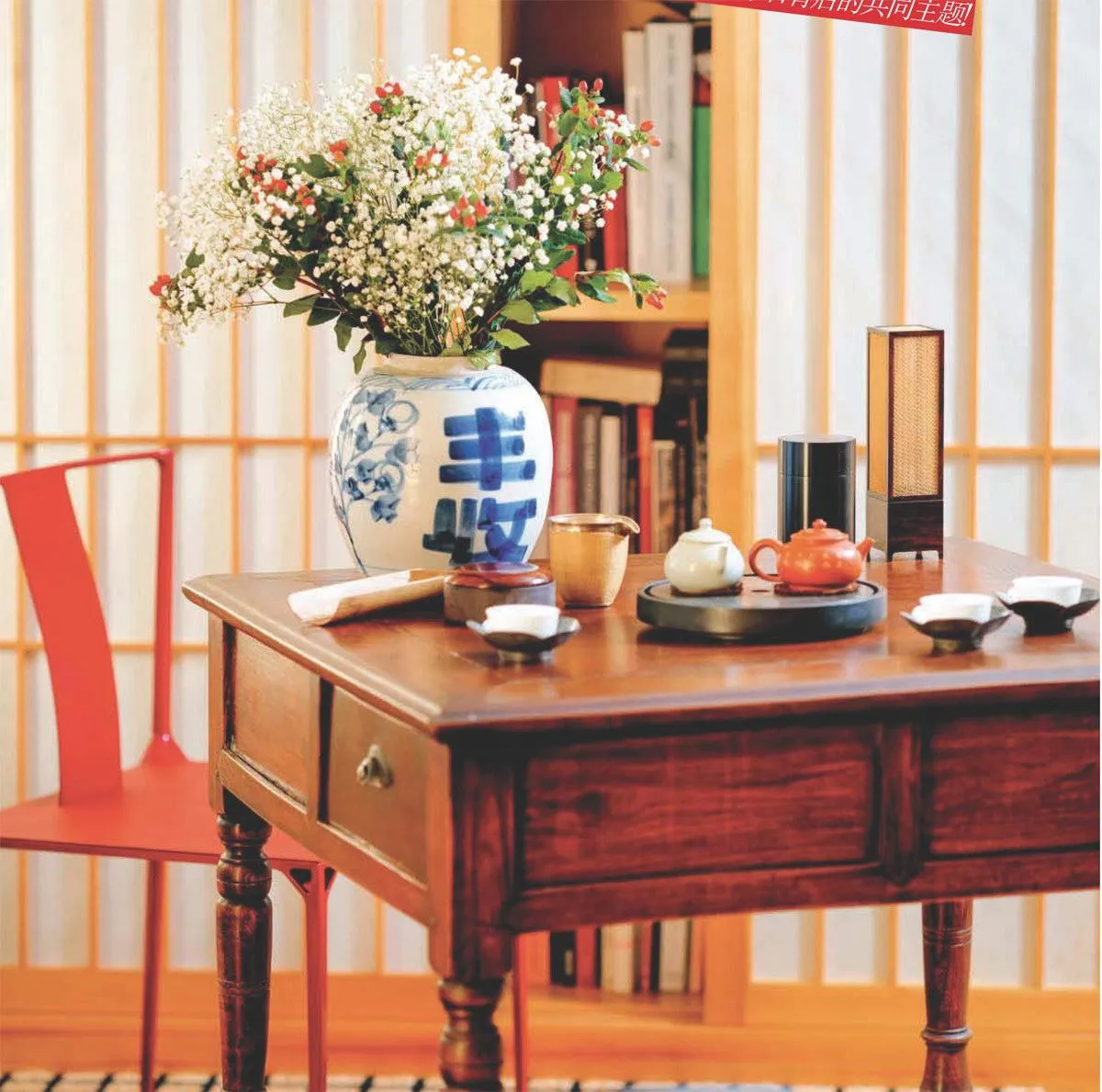

有敲門聲,正在化妝的蔣瓊耳即刻跳起來,去迎接她的好婆。好婆今年96歲,見到這個外孫女還是會笑得跟案上的水仙一樣甜。瓊耳嫁了法國先生,生了3個小孩,為了能與家人常聚常聊,還是特意選擇跟外婆、父母同住一個小區。今日家中插花、奉茶、添新春喜慶,她只說并非刻意裝點,只是平常四世同堂之生活鏡頭的一個片段截取。

“家人的團聚和關切不能只靠過春節,而應該是平日經常進行的。”如今的蔣瓊耳當然是再國際化不過的人了。但回憶起幼時春節,還是忍不住兩靨春風。那還是住在里弄的泛黃時光,人跟人的關系近,小孩的快樂也來得簡單。每近過年,兜里揣一捧瓜子、兩個煙花,出門去轉一圈可是得意極了。那時候的熊貓煙花和跳傘煙花只能轉幾秒,小小的火星里卻沒有現代大煙火那般不想落幕的癡心。瓜子吃完,瓊耳和哥哥就要趕回家去畫“年題”作品——每年由父親主持家中的迎春茶話會,會前根據當年的生肖各創作一幅新春裝飾畫在家里鄭重掛起來就是瓊耳和哥哥的任務。在物資不那么豐富的年代,迎春這天也是要把家里最好的器皿端出來,滿滿裝上瓜子、糖果、糕點,還有必不可少的蠟梅和水仙,那一股又雅清又冷甜的香氣中寄寓的是幾輩文化人的傲骨。“那時候我們一家四口和外婆就住在一起。從年日下午開始在裝飾一新的客廳里迎新年,聊天、做游戲,還要在父親的帶領下評選每年的家庭先進代表,我和哥哥會事先做好一頂桂冠,要給這位代表好好戴起來呢!”而幾乎每一次,能戴上這頂“桂冠”的都是她的好婆,父親再根據每年的“年題”給予評語——虎年添虎勁,龍年要騰飛,“牛年的我印象最深,是‘最具老黃牛精神’!”兒時的玩笑最香甜,當瓊耳已經有了自己的孩子,這香甜就愈發成為能瞬間打破時空的感動。但對逐漸老去的父母和好婆來說,孩子永遠是那個孩子,屬于他們的香甜瞬間都會由長輩收藏起來,就像如今躺在樟木箱里的那些瓊耳和哥哥畫的“迎春裝飾畫”,每一張都收得好好的。

“吃也必不可少!”那時只有過年,她和哥哥才能得到用網線兜子裝起來的一小兜金幣巧克力。一覺起來,在枕頭底下發現了,難怪昨晚凈做甜夢。精靈的瓊耳便叫了哥哥來商量這巧克力要怎么分配,結論總是先吃哥哥的,再吃瓊耳的。“可每一次,把他的吃完了,該吃我的的時候,我就耍賴不愿給他吃了……”這兄妹間的玩笑,更像一種撒嬌與寵溺,所以當父親回憶起這一段,還會欣慰道:“你別看他們這樣,但瓊耳小時候在國際上得獎的那幅畫卻叫《我吃小的》。一桌子水果,她最小,讓她先選,她卻選了最小的那個。外國評委一看就覺得很有趣。”但當年的父親不會隨意這樣的贊嘆,他高標準、嚴要求,就連家庭迎春會上都不忘讓大家進行自我批評。“譬如牛年,父親就說要牽牛鼻頭,家里每個人在那天下午都要總結自己這一年來的過失,很好玩的!”不僅蔣瓊耳驚訝于自己家在幾十年前的現代性,在當時居住的長寧區,還專門辦了他們的家庭教育展。父親因此被請到北京去領“全國十好家庭”的獎。“人家都是爭當‘五好家庭’,我們家卻是‘十好家庭’,真的全國只有10個哦!”如今的蔣瓊耳掌舵如此事業,最驕傲的卻還是這個家。

“直到現在,每晚8點多我把孩子們哄睡著,都會給父母或者好婆打個電話。有時候跟媽媽約約,有時候跟爸爸約約,因為住得近,很容易就能見面,彼此還是能很深切地聊天交心。”2016年春天,蔣瓊耳在獲頒“法蘭西共和國國家功勛騎士勛章”的致辭中就有由衷的一句:“這一路走來,感謝的是:家人、良師、益友。”對她來說,家庭這個概念從來不是靠一個節日就能構筑的,“那是日復一日,靠每個家庭成員之間互相編織出來的柔韌關系。”可3個融匯東西背景的孩子并沒有這么深入的想法,他們對節日來者不拒,圣誕節也好,春節也罷,“都是他們最期待的禮物時間”!就像她那又想設計灰姑娘禮服,又要開卡車的小女兒一樣,東與西、傳統與現代、圣誕老人與新年老人,在他們眼中其實都可以歡樂共存。蔣瓊耳第一次真切感受如此場景就是在自己婚禮上,中法兩邊的親友團浩浩蕩蕩有四五十號人,語言并不完全相通,卻在愛的氛圍中其樂融融。“那時候我就深深覺知:其實拋卻歷史背景與宗教含義,人類的節日都是一個共同的主題——愛與美。”

所以到現在,很多時候的春節她并不一定都在中國度過,但不論在地球的哪個位置,她總會在這天穿一件紅衣服,給外國的親友講講春節的故事。“當然,中文書也總是會隨身帶一本的。”潛移默化地,她也把許多東方的傳統帶到了西方,譬如有時候一家人的海外旅行,她就會特意約上公婆,讓他們有機會跟孫輩一起待上一兩個月。“在法國,人們都很獨立,老人有這種機會的時候比較少,感染到這種東方的團聚,他們也覺得好幸福!”

或許是因為物質的極大豐富,如今我們不僅有傳統節日,還有西方節日,甚至還要過網絡節日…有時候選擇過多,那份專屬的興奮和期待就減弱了。“的確那種‘specialmoment’的感覺現在是很弱了,但年還是在的。所以這種傳統的年味并非消失,而是削減吧。我想因為社會發展一直往前,過年很難再變得跟原來一模一樣,而且是不是有必要讓它再變回從前,這也是值得思考的問題。但只要過年蘊含的那種精神主題還在、文化含義還在,那中國人的年就還在。”對于蔣瓊耳來說,這份要義就正是家人的團圓。

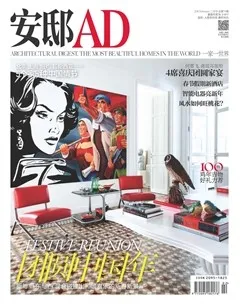

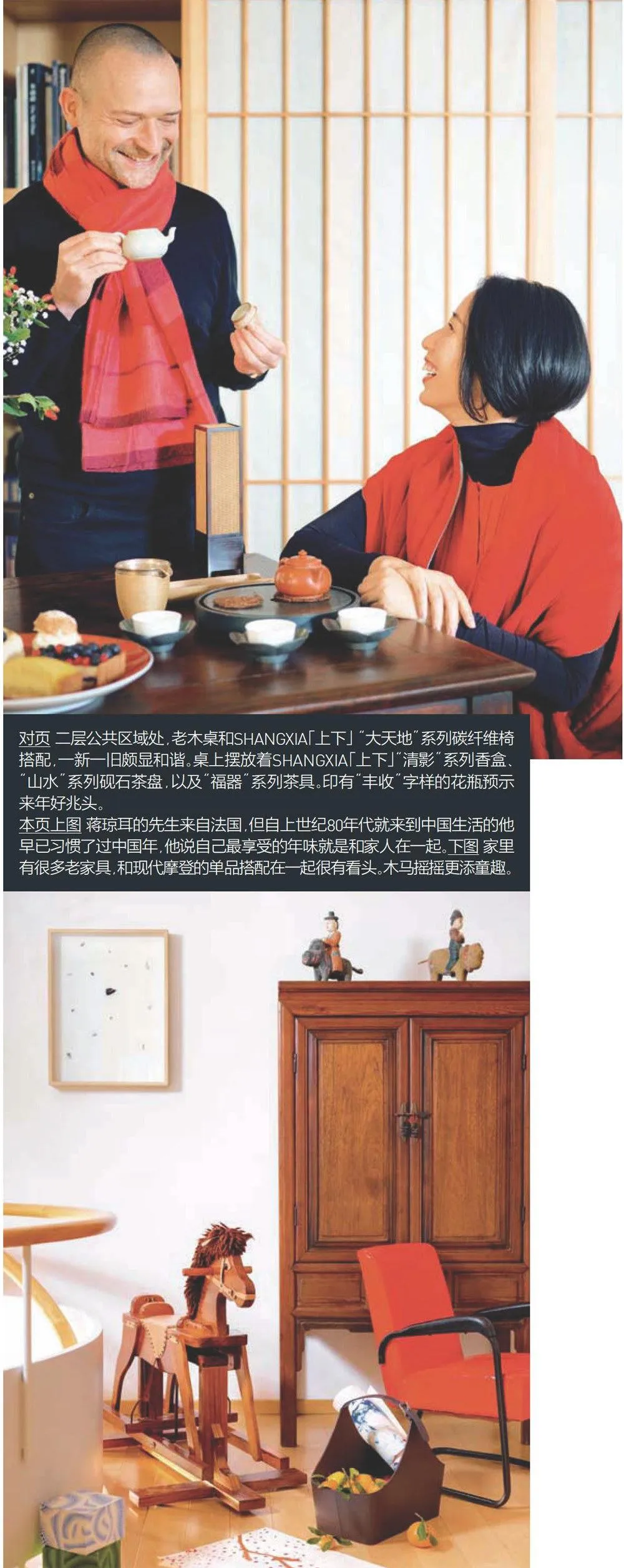

讓傳統的節日擁有當代的演繹手法,這正是她和“上下”在做的事——春節要插花,所以有新春花器;春節要喝茶,所以有新春茶器;春節要穿討口彩的衣服,所以會專門推出過年的服裝,讓人們看到不必非得是大紅棉襖,一件橘紅羊絨外套,甚或一條落葉色圍巾也可以有年味…“今年是金雞報曉之年,我們還專門推出了用銀珠和小小一枚折紙雞紋樣組成的紅手鏈,價格親民又有設計感,連我不是屬雞的人都好想買。”還譬如“上下”每年和一位藝術家合作的設計感紅包,完全補足了春節需要送壓歲錢又實在對市面上的紅包買不下手的人們的遺隧。“很多時候我也會抱怨外面的設計,后來我想,與其抱怨,不如我自己來解決一下好了。”

作為建筑師的父親在一旁聽著女兒對春節的往事與現狀娓娓道來,臉上止不住欣慰。老人容光煥發,一方面欣喜于女兒的成長,一方面珍惜于四世同堂的幸福,另一方面還在為自己曾經親手設計的上海大世界要重新開張而興奮。他熟練地向我展示自己錄的小視頻,畫面里是他為自家做的春節裝飾,主題是順應“金雞報曉”的金色:蠟梅、黃水仙、跳舞蘭的花影襯著墻上的藝術品,肖斯塔科維奇的琴音漫漫流淌,他幾十年來培養出的學生們正敲門來拜年呢…“所謂傳統節日,也終得常過常新!”