生活的方式

設計師戴娣為雞年特別設計了家居配飾,搭配一桌子的家鄉年菜和幾瓶喜慶的花,節日氣氛剛剛好。這些年大多在國外,過年的她直言,比起年味,她更看重、把過年的儀式感化解在日常生活里。

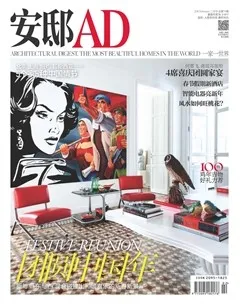

走進戴娣家,窗邊的餐桌立刻吸引了所有人的注意。只見滿是雞仔和雞蛋圖案的桌布上,擺滿油亮飽滿的栗子、八寶飯、素春卷和肉圓,熱騰騰的包子和大顆圓子……一派生機。餐桌空處撒滿了蛋白色、淡黃、中國紅和玫紅的布藝小雞,這是戴娣創辦的生活方式品牌Oshadai為了雞年春節特別趕制的新品,看上去就像一群小雞圍桌偷啄食。搭配的餐具和餐布則是紅、黃兩色,搪瓷茶壺也是同樣配色,紅色玻璃細口矮瓶里插著喜慶的南天竹,襯得一旁的金橘和草莓更加明艷照人。

大家都說如今的年越過越淡,戴娣倒也看得“淡泊”,她不想刻意去復刻年味,因為最復原不了的就是時間。她已經有五六年沒回老家過年了,因為平時隔三岔五就回去,工廠也設在南通,隨時隨地能跟家人吃飯。相形之下,戴娣更看重的是平日里的相聚與陪伴,而不是非得過年這一天才是團圓。當然,在戴娣心里,過年一直具有至高無上的儀式感。小時候對新一年的憧憬都擱在春節這幾天:大雪天里深一腳淺一腳跑去打糕人家里,排隊等上一整天也甘心;初一早晨有壓歲錢拿,哪怕只有10塊也開心;大年三十會有新棉衣,媽媽還會在棉衣外面縫上可脫卸的漂亮罩衫,這獨一份的美麗值得自己驕傲一整年;平常做錯事心里總是七上八下,唯獨過年撒開花,犯了錯父母也不會打罵…如今南方的冬天很少下雪了,她過年記憶里很多自然、人情的東西都漸行漸遠,成了不敢輕易觸碰的回憶。好在,食物仍然可以保持原樣。戴娣指著桌上一盤看起來并不起眼的冷盤告訴我們,這是她老家江蘇南通每逢春節必備的年菜“姜絲肉”,吃起來脆脆香香,別有一番故土滋味。邊上一盤用木耳、金針菇、咸菜、胡蘿卜、筍干等十幾樣細絲做的什錦菜,以及白煮一大鍋灌香腸、舌頭和豬肚,也都是客人一來就能上桌的冷盤,可以夾上兩片冒著熱氣的饅頭片配著吃。再備一些肉圓、青菜,炸幾個春卷,就著熱雞湯或者釅釅的熱茶喝,最后來一碗小圓子收尾,春節不要太多追憶,就是這樣一一吃過去也是幸福的!

最近幾年的春節,戴娣都在國外旅行中度過,她的先生是法國人,在上海工作和生活了19年,是個熱愛這片土地的“中國女婿”,他還特別自豪于拿到了上海首批永久居住證。對于在外過年的鄉愁,戴娣的經驗是飛得越遠才越能放下牽掛。她還記得第一次在國外過年是在巴黎,國內的年三十晚上正是巴黎的大白天。這種時差不僅僅是時空上的,也是思緒上的,盡管周遭沒有過年的氛圍,可心里還是會記得,她跑去超市一看,結果過年的東西一應俱全,頗感驚喜。而如今她早已習慣在國外過年,她會做上一桌中國菜,而且一定要有圓子。“以前過年,初一早上一定要吃紅棗圓子湯,團團又圓圓嘛。”糯米軟糯柔滑貼著胃,一碗下去,她就知道一切都妥帖了。

戴娣覺得自己對過日子的細致繼承自父親——他是一名鐘表師,擺弄了一輩子的精密零件,過年家里打掃、掛卷簾畫、添置盤碗都是他一手操持的;而自己對布置和裝飾的愛好承自母親,印象里每年大年三十,母親都還在埋頭織著第二天要給孩子們穿的新毛衣…直到現在,老人家還會在過年時給戴娣織圍巾,過年穿新衣的傳統在這個物質早已極大豐富的年代,其實更是一種心理上的溫暖。

對戴娣來說,過年家里不可缺少的物件無非兩樣:飯碗和靠枕。各種純色的碗搭配各式餐墊、杯墊,在戴娣手中能變幻出風格迥異的餐桌。器具、面料和織物也是她每次旅行背回來最多的東西。戴娣自我解析這是源自安全感的需要,“東西越多我越不怕,因為篤定可以應付任何場合的需要”。

對于儀式感,很多人是到了過節時才擺上臺面來敬重。但對戴娣來說,這是藏在日常生活的點滴里的。她是一個早起心情好就會給浴室花灑綁上百里香和薄荷來開啟新鮮一日的人,“這不是硬拗,而是對生活、對食物、對自己認真的態度,也是一種善意和尊重”。而過年就應該開心,盡情吃喝、購物,是善待自己和家人的時刻——對于成年人來說,就是讓自己更快樂。今年過年,戴娣計劃和先生去新西蘭,一個他們已經去過不下5次的國家,這一回他們選擇在除夕夜入住一座城堡酒店,到時給自己做上一桌中國年菜,真精彩!