蘭芝藝韻

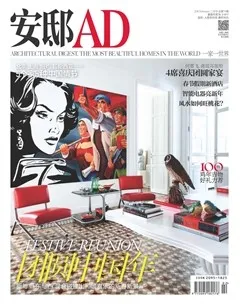

徐芝韻家里的色非常大膽,也足夠溫暖。與一屋子藝術品和經典老家具相伴,她的日子總是充滿詩情畫意。

那段時期正是上海繁華達到巔峰的時候,摩挲它們,好似也回到了屬于外公的風華年代。

約曼哈頓的第七街是個四通八達的交通要塞,徐芝韻(carolyn hsu-balcer)看中這鬧中取靜的絕佳位置,自婚后就安家于此。從明亮的高層客廳俯瞰這車水馬龍的城市,她自有幽幽的風情。門廳里掛了一幅吳湖帆的山水立軸,會客室墻上是鄔建安的大幅油畫,客廳中央則掛著徐冰的《蠶書》……作為一位資深的中國現當代藝術收藏家,藝術品在她身上洶出的是民國旗袍般既摩登又傳統的韻致。徐小姐用普通話夾著英語跟我打招呼,用上海話混合寧波話跟父母通電話,熟稔的鄉音讓人很難想象她竟是到39歲才第一次回國。

要說藝術天分和文化氣質是家學浸潤倒是不假。徐芝韻祖上便詩書傳家——重外公是1932年帶中國人第一次參加奧運會的外交家王正延,太舅公是刨建中國第一所現代大學“東南大學”的教育家郭秉文。“爺爺家族一直從事煙草生意,外公則是典型的儒商,最愛書法繪畫,收藏了很多古葦和字畫。”解放前夕,已在臺灣置地買房的外公把兒女接過去,自己卻惦念老家回到上海,這一走便再沒能和家人團聚。“所以我媽媽常繪聲繪色地跟我們講,那時候外公家里都掛什么畫,擺什么瓷,我們聽得多了也仿佛很熟悉似的。”后來,每到圣誕、新年,她都能收到外公托人帶到美國的賀年卡,卡片上是老先生畫的花鳥,哀傷中藏著婉趣,是給素未謀面的外孫女留下的念想。“現在我還把每張卡片都好好地裝在小框里,擺在客房中。”

徐芝韻在美國出生,5歲隨父母去到南洋,在泰國度過童年,又到菲律賓升高中,最后回到美國弗吉尼亞念大學——她爺爺自上世紀20年代起就往返于上海和這里經營煙草。在這片連空氣中都聞得到煙草味的土地上,她的家族如魚得水,這種淵源也讓她得以幫助好友徐冰實現了他的“煙草計劃3一里士滿”展覽。當時徐芝韻的煙嘴收藏點燃了徐冰對弗吉尼亞煙草史的興趣,他想在此辦展覽,其中最精彩的構思就是《榮華富貴》這件作品——用66萬支香煙組成的一張鋪滿整個展廳的虎皮地毯。由于當時全球正在緊縮煙草政策,沒有公司愿意贊助作品中需要的香煙,后來還是托徐芝韻父親的人情,才從一家小香煙公司以成本價買到了這數量的煙。

1969年,全家人得到外公自殺的消息,只能隔著海峽深深鞠一個躬。那一天,母親又念起外公家里的樣子,掛什么畫、擺什么瓷…徐芝韻說大概就是那一刻外公對藝術收藏的鐘愛傳送到了她的身上。從跟藝術家們做朋友開始,到2000年在上海多倫現代藝術館第一次出手,她一直只收那些能深入交流的藝術家的作品。“現當代為主,偶爾拍賣會上遇到好的吳湖帆、溥濡的作品,也會買下來。”水墨筆逸而致遠,現當代作品則一定要能勾起她對中國歷史和文化根源的追思,這是她買畫的準則。既然把收藏藝術品也當作一種對中國文化的宣傳,她自然也一直關注著國內的年輕藝術家。現在客廳中那幅趙趙的作品就是拜多年好友、前波畫廊主人Chris的推薦所賜,“趙趙年紀不大,但一直在追問歷史,你看他的作品就知道他一定讀過很多書。”她不喜歡話多的藝術家,“作品里有沒有思考我一看就知道”,這方面她一向有自信,“就像我每到一個空間就會想,若是我來設計,我要把它做成什么樣子。閉上眼睛,全是色彩和紋樣…”

這就難怪我們能在她的家中看到這么多不可思議又恰如其分的色彩了。客廳是明艷的橘色,女主人臥室是嫵媚的草莓紅,男主人臥室是亮眼的曼谷黃,浴室是幽雅的寶石藍,客房則是輕盈的開心果綠……“從裝修之初我就想好了這些色彩主題,需要跟每個空間的功能和氛圍吻合。紐約人不大這樣用色彩,他們更喜歡黑白灰。但其實用白色特別難,根據不同的光線效果,一個家至少要用到六七種白。”要把顏色用好,自然也不容易,徐芝韻看中的就是一個“準”字。“這些顏色都是當初我和專業油漆工一起調出來的,色卡對我來說還不完全夠用。因為這個家的墻面面積不小,又需要掛藝術品,所以墻漆的彩度、明度、飽和度一定要很準,差之毫厘就謬以千里。”

有了好的色彩背景,偏好ArtDeco風格的徐芝韻在家具的選擇上就以經典為主。“上世紀二三十年代,正是上海藝術風格的高峰期,尤以我們說的ArtDeco風格為主。”于是靠著跟學生時代就相熟的幾家資深古董店的關系,她找到很多1920-1940年代的意大利老家具。那些造型和線條都堪稱藝術品的沙發、椅子、邊柜和水晶壁燈在她看來完全就是超越了設計本身而存在的藝術設計品。“這幾盞浮雕壁燈都是1930年代的古董Lalique水晶燈,難道能說它們不是藝術品嗎?”徐芝韻持一根cartier的古董煙嘴站在這壁燈的黃韻中,真真是風華流瀉一室。“哦?這支煙嘴嗎?它曾經是瑪格麗特公主用過的,買到時還附了一張瑪格麗特公主用它的照片,”她緩緩吐了一個煙圈,“不過那時候的公主已經是中年,身材發福,不那么漂亮了!”她俏皮地笑起來,所謂貴家小姐,大概就是不論到了什么地方、什么年紀,都能如此這般幽默撒嬌吧。生活對她們來說是要認真消遣的藝術,而藝術本身則是她們的每日生活。

18年前買下這所公寓時,其實只有現在的一半。后來隔壁房東要賣房子,優先問她的意愿,她索性就買下來,打通為一戶。“我自信能做室內設計,但第一時間就請來了建筑師,我想專業的事一定要交給專業的人。他第一次來看這里,就說按我喜歡聚會的性格,客廳實在太小了。”的確,當初買到房子時,這里是一家銀行給各地前來紐約開會的員工安排的宿舍,所以房子被隔成了很多小的房間和洗浴室。徐芝韻和她的建筑師首先就是把這些不必要的隔擋全部拆除,在保留3間臥室和相應的洗浴室、書房、儲物室之外,其他空間幾乎都貫通起來成為一個半弧形環繞式的客廳。平常不去辦公室的徐芝韻就愛待在自己草莓紅色的大臥室里,“打電話、處理郵件都在臥室,所以我一定要大大的臥室啊!”她一邊笑起來一邊給我斟茶,還邀請我晚間散戲之后再來聊天。如今她的大客廳里動輒就會聚集起一二十位藝術、文化圈的朋友,聊藝術、聊文學、聊歷史…儼然就是19世紀的巴黎沙龍。“在民國的上海,太太們的客廳應該也是這樣吧,除了吃喝玩樂之外,我們總得有些別的東西留下來。”

如今徐芝韻一年要往返上海三四次,還要在美國、中國香港等地幫助中國藝術家策展,更是積極參與自己祖籍寧波的同鄉會事宜。她已過耄耋的父母于是能安心地飲過一盞茶,笑道:“我們家不論走到哪里,首件事就是給孩子們請位中文老師,終想有一天她們回到中國,不至于做自己的文盲。”看徐芝韻一手娟秀的繁體字,反倒是我汗顏起來,她才是真的做到了讓中國的詩情畫韻在那波心蕩啊。