明清蘇州日常生活剪影

◎ 朱 琳 申子慧

明清蘇州日常生活剪影

◎ 朱 琳 申子慧

衣食住行,是人們日常生活的內核,雖至為細碎瑣屑,卻烙出社會生活的色彩和深度。自宋代以后,蘇州的衣食住行,尤其是文人士夫階層,逐漸實現“工”與“藝”的珠聯璧合,物質需求與心性需要相互依托。人們將自然環境的得天賜予和人的創造性完美地融合,把張揚的財力與才情投射到吃穿用度。他們極盡享受俗世生活的滋味,還不斷從中品茗、咀嚼出“不俗”,追求生活的閑趣、雅致,賦予日常生活審美品格和文化品位,可謂“清嘉與奢華并存”(王稼句《姑蘇食話》,蘇州大學出版社2004年版,第62頁)。即便是尋常百姓之家,也將衣食住行打理得精致多元,使有限的資源發揮無窮的趣味。明清時期,蘇州在經濟、文化上織出“雙面繡”,衣食住行方面形成成熟的獨特體系,又以諸多面相,表達屬于江南的“共同”、植根于當時整體社會的樣貌。這些流淌、迭變到今天,又成為斑駁的非遺。

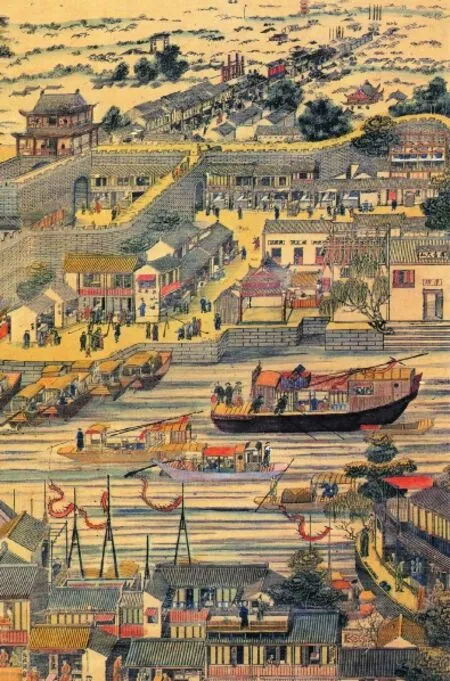

清雍正十二年《姑蘇閶門圖》三百六十行 墨版套色敷彩 寶繪軒(日本收藏)

一

明代后期開始流行起來的“蘇樣”“蘇意”,是蘇州風尚的代名詞,從生活方式到行為方式,舉凡服飾穿著、器物使用、飲食起居、書畫欣賞、古玩珍藏、戲曲表演、語言表達,無所不包。自明后期至清中期綿延了近三個世紀之久,操控著海內上下進退之權。(范金民《“蘇樣”“蘇意”:明清蘇州領潮流》,《南京大學學報·社會科學版》2013年第4期)這種文化符號在清代得以固化,并被稱為“蘇式”。(鄭麗虹

《“蘇式”藝術與吳地民俗》《民族藝術》2008年第3期)蘇樣、蘇式,曾引領著明清社會的審美情趣和時尚潮流走向,這就是由時髦的服飾裝扮開始的。

明代中葉以來,“吳裝”或“吳門新式”的服飾風靡大江南北,有“四方重吳服”之說。這種風氣一直延續到清朝,由于“十不從”的原因,清代女裝依然保持了“明式”。雍正帝的十二妃子畫像都穿著絲綢的“吳服”,背景則是江南園林、湖石假山。可見,時髦“吳服”幾乎成了“蘇式”生活方式的代名詞。(鄭麗虹:《“蘇式”生活方式中的絲綢藝術》《絲綢》2008年第11期)徐珂《清稗類鈔·服飾》曰:“順康時,婦女妝飾,以蘇州為最好,猶歐洲各國之巴黎也。”與全國一樣,漢族女子服飾以傳統服飾為主,男子的官服承襲滿蒙樣式,民間多沿襲本土風格樣式。(許星《竹枝詞中所描繪的清代蘇州地區服飾時尚》《裝飾》2007年第5期)清代早期的美人也往往身穿吳裝,尤其到乾隆時期,各地婦女多仿蘇州婦女服飾。(林永匡《清代衣食住行》,中華書局2013年版,第28頁)時尚潮波及較近者,如華亭、松江、上海、嘉興,桐鄉、無錫、泰州等,遠及祖國的邊陲。(范金民《“蘇樣”“蘇意”:明清蘇州領潮流》)這種影響直至清末,在晚清時的天津:“妝束花銷重兩餐,南頭北腳效時觀。家家偏學蘇州背,不避旁人后面看。”(梅寶璐《竹枝詞》,王利器等輯《歷代竹枝詞》庚編,第3247頁)

明清蘇州服飾最突出特點在于新、奇、貴。“新”即花樣、風格等翻新、創新。康熙末年,昆山人章法描述當時蘇州的新樣時世妝道:“臨門日日買香油,新樣梳妝講動眸。”(蘇州市文化局編《姑蘇竹枝詞》,百家出版社2002年版,第50頁)從具體裝束來看,婦女頭飾由明末的追尚“新樣”,到清初的“牡丹頭”,再到乾嘉之際的“元寶頭”“平二套”“平三套”,服裝由明末的新樣,到清初的“百裥裙”“百碟裙”“月華裙”,再到光緒后期的純素應衫,蘇州一直在變化著,而且變化的周期在縮短,到后來,大約十年即發生變化。(范金民《“蘇樣”“蘇意”:明清蘇州領潮流》)“奇”即敢于打破固有、敢于挑戰,凡服裝式樣新鮮離奇,一概稱之為“蘇樣”。(陳寶良《明代社會生活史》,中國社會科學出版社2004年版,第44頁)順治、康熙之際,吳江人陸文衡記載蘇俗婦女的“牡丹頭”“當額臃腫,高至尺余,見者欲嘔,指為以笑……此風乃愈熾矣。”(〔清〕陸文衡《嗇庵隨筆》卷四,臺北廣文書局影印本1969年,第7頁)甚至不惜效仿青樓,“翻新花樣原無據,今時只重妓家妝,縞衣綦巾人不顧。”(〔清〕袁景瀾《吳郡歲華紀麗》,江蘇古籍出版社1998年版,第386頁)“華”,指材美,工巧。“蘇式”服飾多是文人雅士、淑女名媛借當地優質的絲綢刺繡,在衣著打扮上花樣翻新,才推動蘇州作為全國時尚服飾中心的形成。清代鮑皋《姑蘇竹枝詞》描述道:“機上無花不是機,衣裳無繡不成衣。春風怪道人爭看,蝴蝶渾身上下飛。”李漁《閑情偶寄》也說:“吳門新式,又有所謂‘月華裙者’,一裥之中,五色俱備,猶矯月之現光華也。”(〔清〕李漁《閑情偶寄》,巴蜀書社1997年版,第102頁)

清中期桃花塢木刻年畫《雙桂軒彈琴圖》(日本收藏)

奢靡之風也導致衣著違制,從官員到一般平民百姓都受其影響。官員及家人的家居服飾常常僭越服制,競相奢華,他們往往對精美的刺繡、華麗的錦緞、貴重的毛皮都特別鐘情,(許星《竹枝詞中所描繪的清代蘇州地區服飾時尚》,《裝飾》2007年第5期)乾隆《元和縣志》稱:“婦人女子,輕裝直髻,一變古風,或冶容炫服,有一衣之值至二三十金者……倡優下賤,帝服后飾”。袁景瀾在《吳郡歲華紀麗》中曰:“三吳風尚浮華,胥隸、倡優,戴貂衣繡,炫麗矜奇”,“更有販豎妻孥,亦皆綢緞金珠,不肯布素”。即便鄉間亦受此風氣影響,康熙《常熟縣志(卷九)》載:“閨媛村媼迨不免焉,而冶容炫服間亦不少”。

生活裝扮又與戲曲舞臺互相推動,彼此絢爛。明代中葉以來,昆曲成為流播全國的劇種。而昆曲穿戴是以明代生活妝扮為基準的,并與江南一帶“時世妝”相互影響和借鑒。(管骍《試論明清“時世妝”與昆劇服飾的相互影響》,《絲綢》2005年第10期)如昆曲的文生巾(別名橋巾、橋梁巾、小生巾,為秀才、書生的帽子),為明后期蘇州、松江等地書生的橋梁巾之“翻版”,《云間劇目抄》載:“余始為諸生時,見朋輩戴橋梁絨線巾”。(〔明〕范濂《云間劇目抄》,《筆記小說大觀》第22編4冊,臺北新興書局1978年版,第2625頁)

昆曲的流行,為蘇州創造了一個龐大的戲具戲衣制造、營銷市場。蘇州作為昆曲之鄉,昆曲戲衣既繼承了北雜劇、南戲的舞臺美術特色,更結合蘇州的民間生活服飾等并加以美化而成。蘇州擁有發達的絲綢制造、刺繡業,昆曲最初搬上舞臺時,服飾即以蘇繡制品為主。而且,蘇繡向以“精細雅潔”的風格著稱。其色彩鮮明、清新、文靜,圖案形象生動,意境深邃,雅艷相宜,重彩之處艷麗而不俗氣,淡彩之中雅致而不單薄,給人以柔和精巧的美感。其美韻與昆曲的唱腔、表演身段之細膩、委婉、輕緩等自成一體,相互襯托,進一步奠定了昆曲舞臺的美學基調。蘇繡的精美能適合戲衣劇裝多姿多彩的樣式,僅花色就達300多種。(蘇州市地方志編纂委員會編《蘇州市志》第2冊,江蘇人民出版社1995年版,第159頁)就是說,蘇州有能夠制造出一流戲衣的優勢。在明代萬歷年間及其以后,蘇州的戲衣制作業已漸成規模。天啟年間,南京工科給事中徐憲卿在奏疏中列舉了蘇州的手工工藝職業,例如碾玉、點翠、織造、機繡等。其中的“點翠”就是做戲帽上的首飾品,機繡則是指專制戲衣、神袍、旗傘、法衣的繡莊。(張墀山等編《蘇州風物志》,江蘇人民出版社1982年版,第194頁)蘇州的繡莊按生產品種不同分成三個專業系統,即繡莊業、戲衣劇裝業、零剪業。(孫佩蘭《中國刺繡·緙絲文集》(內部出版物),第151頁)顯然,因戲衣業的興盛,使得戲劇服裝業成為刺繡業中專門的行業,并能和刺繡業中規模最大的繡莊業分庭抗禮,戲衣業也有本行業的公所。

蘇州絲綢博物館陳列品 朱琳/攝

然而,昔日的日常“時妝”隨著時代發展、審美變遷早已淡出人們的生活,但從今天的昆曲舞臺戲衣之精美和品格,仍可窺見一斑。而且,劇裝戲具制作技藝于2006年成為國務院批準的第一批國家級非遺代表作名錄。

時尚的華美與水鄉的特色相映,在以蘇州甪直鎮為中心的吳地水網地區,水鄉婦女服飾尤為特色,“她們的傳統服飾以梳愿攝頭,扎包頭巾,穿拼接衫、拼襠褲、柬倔裙,裹卷膀,著繡花鞋,為主要特征,頗具江南水鄉特色。”因此,生活在這一帶的農村婦女有蘇州“少數民族”之稱。(戴欣軼《蘇州甪直水鄉婦女服飾變遷與保護》,《長江大學學報(社會科學版)》2012年第12期)水鄉婦女服飾大致在清代定格下來,直至今天,這里的人們仍保持著歷史的風姿神韻。“甪直水鄉婦女服飾”成為首批國家級非遺代表作,可以說是蘇州非遺名錄中最為生活化、常態化的呈現。

二

徐珂在《清稗類鈔》中記曰:“蘇人以講究飲食聞于時,凡中流以上之人家,正餐小食無不力求精美。”(徐珂《清稗類鈔·飲食類》,中華書局1986年版,第6240頁)這是尋常人家的日常生活,《浮生六記》中的蕓娘便“善不費之烹庖,瓜蔬魚蝦一經蕓手便有意外味。”至于“肆筵設席,吳下向來豐盛”“縉紳之家,或宴官長,一席之間,水陸珍饈,多至數十品。”(〔清〕葉夢珠《閱世編》卷九“宴會”,上海古籍出版社1981年版,第194頁)清代蘇州士紳有“窮烹飪”的嗜好和名聲,“蘇州歷史上,老饕頗多,有案可稽的,實在也不可勝數。”這些文人雅士,要吃出風情、吃出情調。“近來吳中開卓,以水果高裝徒設而不用,若在戲酌,反掩觀劇,今竟撤去,并不陳設卓上,惟列雕漆小屏如舊,中間水果之處用小幾高四五寸,長尺許,廣如其高,或竹梨、紫檀之屬,或漆竹、木為之,上陳小銅香爐,旁列香盒筋瓶,值筵者時添香火,四座皆然,熏香四達,水陸果品俱陳于添案,既省高果,復便觀覽,未始不雅也。”(〔清〕葉夢珠《閱世編》卷九“宴會”)有的還“吃”出了學術,極富文名的尤侗著有《豆腐戒》《簋貳約》等。(王稼句《姑蘇食話》,蘇州大學出版社2004年版,第243頁)

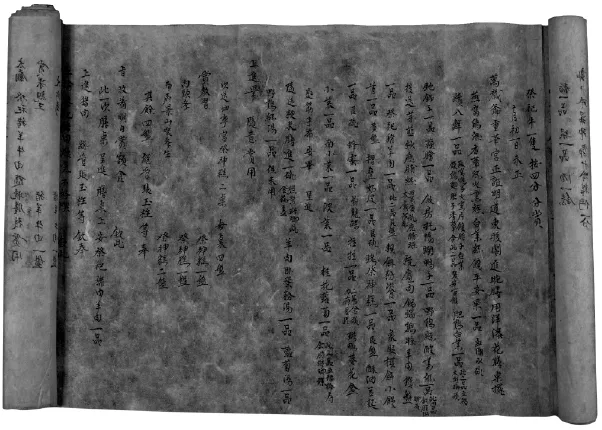

清代膳單(故宮博物院藏)

那些與飲食有關的場所,更是熱鬧非凡。《盛世滋生圖》中,酒館、飯館、小吃等飲食副食業共31家。(范金民《賦稅甲天下明清江南社會經濟探析》,生活·讀書·新知三聯書店2013年版,第148頁)蘇州酒樓飯店聲名遠揚,清代金閶門外,“七里山塘半酒樓”。沈朝初《憶江南》詞云:“蘇州好,酒肆半朱樓,遲日芳樽開檻畔,月明燈火照街頭,雅坐列珍饈。”臨近虎丘斟酌橋旁的三山館,清初創立,烹飪之技,為時人所稱道,三山館所賣滿漢大菜及湯炒小吃多達149種。“菜有八盆四菜、四大八小、五菜、四葷八拆,以及五簋、六菜、八菜、十六碗之別”,“盆碟則十二、十六之分,統謂之‘圍仙’,言其圍于八仙桌上”。(范金民《賦稅甲天下明清江南社會經濟探析》,第149頁)

戲場酒樓也遍布城市,明清蘇州“商賈云集,宴會無時”,導致戲館的興起,康熙年間,蘇州“蓋金閶戲園,不下十余處”,(〔清〕顧祿《清嘉錄》卷7,江蘇古籍出版社1999年版,第154頁)乾隆時期,已發展至“戲館數十處”,(《消夏閑記選存》,《吳中文獻小叢書之十三》,江蘇省立蘇州圖書館1939年版,第15頁)可謂城廂內外,“遍開戲園”。觀眾至戲園看戲,還帶動了飲食消費,蘇州戲園“不過商家會館藉以宴客耳”。(《乾隆長洲縣志》卷11“風俗”,《中國地方志集成·江蘇府縣志輯13》,江蘇古籍出版社、上海書店、巴蜀書社)“為待客之便”,戲館“擊牲烹鮮”,(〔清〕顧祿《清嘉錄》卷7,江蘇古籍出版社1999年版,第154頁)“暴殄之最甚者莫過于吳門之戲館。當開戲時,嘩然雜沓,上下千百人,一時齊集,真所謂酒池肉林,飲食如流者也”。(〔清〕錢泳《履園叢話》,《海王邨古籍叢刊》,中國書店1991年影印本)

書場則為蘇州獨特的“食”之風景了,清代前期書場主要是露天說書,形式極為簡單,一壺清茶,幾條長凳。到了清乾隆以后,室內書場遍布,其中茶館書場的數量和影響均占主要地位。從清代中后期至20世紀60年代,蘇州城內外曾經開過上千家書場,現有資料明確記載的至少有440余家。(吳琛瑜《晚晴以來蘇州評彈與蘇州社會—以書場為中心的研究》,上海人民出版社2010年版,第273—289頁)進茶館品茗聽書成為蘇州市民的生活方式:“蘇州人閑者居多,飯后一會書,擠在茶館中度生活者,比比皆是”。俗話說:朝浪皮包水,夜里水包皮。

有學者結合歷史典籍,根據飲食文化的“社會層次結構”,將蘇州菜點分為“蘇州宮廷菜”“蘇州官府菜”“蘇州鄉紳菜”“茶樓酒肆菜”“家常鄉村菜”“吳門醫派養生菜”等幾大類型。(余同元、何偉編著《歷史典籍中的蘇州菜》,天津古籍出版社2014年版)這其中每一種都十分繁雜,且成體系。最為突出的有:“蘇州宮廷菜”。從乾隆年間開始,“蘇宴”成為宮中節慶的必備宴席。(余同元《明清蘇州曾引領宮廷時尚》,《蘇州日報》2012年4月20日)也是從乾隆時期,全國各地的名菜佳肴都匯集在皇帝的宴桌上,但是像蘇州菜這樣以完整菜系出現在宮廷的,幾乎沒有。(周丹明、沙佩智《蘇州菜與清宮御膳》《紫禁城》2015年第2期)“蘇州官府菜”:官紳飲饌最為精美奢侈,乾隆年間壯元石韞玉就精于飲食。《隨園食單》里談到佳肴蜜火腿的制法,又說:“蘇州沈觀察煨黃雀,并骨如泥,不知如何制法,炒魚片亦精,其廚饌之精,合吳門推為第一。”蘇州織造署作為宮廷重要的派出機構,迎來送往,交際頻繁,宴飲不斷,為了適應這種需要,蘇州歷任織造往往網羅了蘇州民間最優秀的廚師,為其所用,故匯集了蘇州民間佳肴、縉紳家精到的制作技藝而成。到清代康乾之時,康熙、乾隆頻頻南巡,蘇州織造府多次作為皇上的駐蹕之地,筵宴規模和烹飪技術也都達到了空前的水平,形成了獨具特色的蘇州織造官府菜。蘇州織造官府菜得到了清代最高統治者的賞識。從現存于中國第一歷史檔案館的《御茶膳房》檔案可以發現,乾隆多次南巡,幾乎一入江蘇之境,蘇州織造官廚往往即被調往御膳房為乾隆掌廚。織造官府菜是蘇州菜肴的精華和極品。“蘇州船菜”:蘇州人士早有載酒泛舟之風,清沈朝初《憶江南》云:“蘇州好,載酒卷艄船,幾上博山香篆細,筵前冰碗五侯鮮,穩坐到山前。”《吳門畫舫錄》云:“吳中食單之美,船中居勝。”船上還按時令推移而捏制枇杷、桃子等以及動物形態的粉點面點,生動逼肖。蘇州船菜、船宴主要布分在蘇州城內的閶門山塘街一帶,郊區上方山石湖,太湖等河道、湖泊。在船上設宴成為蘇地士紳間的風尚,而商賈尤喜在山塘河游船上洽談生意,使得船宴越來越豐盛,游船也越造越精致,船中布置十分講究,紫檀紅木、綺幕繡簾、書畫楹聯等富麗雅致。

除了著名的菜系之外,清前期,蘇州城市已涌現出大批馳名商品、著名商品或品牌商品,各種名品珍品爭相斗艷,為海內所尚。(范金民《“蘇樣”“蘇意”:明清蘇州領潮流》)因時而名者,有因地而名者,有因人而名者。因人而名者,如野鴨,以蔣姓著,謂之蔣野鴨;薰蹄以陳姓著,謂之陳蹄。“薰臘之業,今則以陸高薦出名,而陳不復著矣。近來陸高薦之薰臘,京師亦盛行。蓋此項薰燒之物,海內未有能如吳地者。”(乾隆《吳縣志》,卷二三《物產》)道光時,蘇州人顧震濤更在乾隆《吳縣志》的基礎上,特意標出:“業有招牌著名者,悅來齋茶食,安雅堂(酉包)酪,有益齋藕粉,紫陽館茶乾……”“業有地名著名者,溫將軍廟前乳腐,野味場野馬,鼓樓坊餛飩,南馬路橋饅頭……業有混名著名者,野荸薺餅茭,小棗子橄欖,曹箍桶芋艿,陸稿薦蹄子,家堂里花生,小青龍蜜餞,周馬鞍首烏粉。”(〔清〕顧震濤《吳門表隱》“附集”,江蘇古籍出版社1986年版,第346—347頁)可見,其時蘇州的副食品已十分注重質量,保持店號信譽,形成字號、地望、節令等方面的特色。(范金民《“蘇樣”“蘇意”:明清蘇州領潮流》)

清代蘇州“食”之特點:首先,“因于時”。清代《吳門竹枝詞》有云:“山中水果海中鱗,落索瓜茄次第陳,佳品盡為吳地有,一年四季買時新。”蘇式糕點更有春“餅”、夏“糕”、秋“酥”、冬“糖”,時令食品還有春季“酒釀餅”、秋季“鮮肉月餅”等。其次,在于得地利之便。清初《憶江南》詞云:“蘇州好,夏日食冰鮮,石首帶黃荷葉裹,鰣魚似雪柳條穿,到處接鮮船。”其次,“精于工”。以工藝的精神制作食品,講究刀工、火工、做工,精工細作。清代葉夢珠在《閱世編》中記載,宴會中還有引入工藝中的塑像技法的,如所設看桌“以葷素包裝成人物模樣,備極鮮麗精工,宛若天然生動,見者不辨其為食物。”再次,注重養生,“藥食同源”,講究色香味形。利用食物的天然色素,點綴食品菜肴,利用花卉的自然芬芳,增進誘人的食欲。蘇式糖果與其他幫式不同的是,以植物花果為輔料,具有天然的色、香、味,植物輔料有玫瑰、薄荷、甘草、松仁、胡桃、桂圓、芝麻、黑棗等。(岳俊杰、蔡涵剛、高志罡主編《蘇州文化手冊》,上海人民出版社1993年版,第475頁)

拙政園 朱琳/攝

蘇式彩繪 藝圃乳魚亭 朱琳/攝

今天,傳統蘇幫菜仍然呈現在蘇州的餐桌上,“蘇幫菜烹制技藝”之蘇州織造官府菜制作技藝、蘇州船點制作技藝、木瀆石家鲃肺湯制作技藝等已經作為江蘇省省級非遺名錄,人們用自己的味覺去自然傳承。

三

關于明清蘇州的“住”,則體現出以下特色:

一是“匠心繪居”。明永樂年間,蘇州吳縣香山人蒯祥(1398—1481年)奉 命 前 往帝都,開始了香山工匠構建皇宮的歷史,后世稱其建筑技藝為蘇派或香山幫營造技藝。其留給后人的杰作不僅有紫禁城的巍峨莊嚴,還有江南古鎮、古村落的裊娜清麗,更有蘇州古典園林精雅韻致。香山幫,是以木作為領首,集多種工藝于一體,又各有所專,其中磚雕、木雕、石雕分別獨立為體系,因其精而擅名曰蘇式建筑“三雕”。蘇式彩畫卻有些依稀了,蘇州現存的晚明清初“包袱錦”彩畫就有常熟綵衣堂、東山明善堂和凝德堂、西山徐家祠堂等。江南自古盛產絲織,圖案花錦豐富多彩,彩繪借因。

二是“文心雕居”:園林就是文人、匠心的合璧。其實,無論是園林,還是一般的居室,文人意趣濃厚。以室內裝飾來看,工藝品、陳設品得到全面發展,壁飾不再局限于書法、繪畫,還包含了掛屏、掛鏡、書條石、對聯、匾額、楹聯、灶畫等等。種類繁多且形式多變,處處流動著文人士夫的靈敏。明末清初時出現了一種從屏風轉制而來的掛屏,在蘇州地區極為流行,它常常用來替代卷軸書畫在墻壁或板壁上懸掛,脫離了實用的范疇而成為一種純粹的裝飾品。明清蘇州第宅中懸掛最多的是云石掛屏,一般用優質硬木與天然大理石制作,清代中期以后,又出現鑲有青花瓷板和五彩瓷板的掛屏,在屏心開設不同的幾何圖形,嵌進各種瓷片或大理石圖案,別有一番風味。掛屏上還經常配以詩詞題款,彰顯雅致。它一般成對、成套使用或通過與窗牖、家具的組合形成獨特的構圖效果。如四扇一組稱四扇屏,八扇一組稱八扇屏,也有中間掛中堂,兩邊各掛一扇對聯的。這種陳設形式,進入清代以后更是風靡一時,從官宦人家、儒商富賈,乃至一般的平民住所,幾乎處處可見。清朝時期的字畫,既流行于名門望族,也涉及一般的民間住宅。它一般經過裝裱可以懸掛于室內墻壁或板壁上,在懸掛時,字與畫相輔相成,書法剛柔的形式美與繪畫擁有的意境美相輔相成,提升了各自的藝術特質,也為室內環境營造了一種儒雅的文化氛圍。蘇州的桃花塢年畫曾是江南民間年畫生產的薈萃之地,在乾隆初期前,桃花塢年畫的藝術風格主要受到吳門畫派的影響,采用立軸等構圖形式,呈現雅致秀氣的藝術特色。乾隆年間更是達到了全盛的階段,它以門畫、中堂、條屏為主要形式,作為居室裝飾。(陳賽賽《淺談清代蘇州第宅室內空間中的壁飾》,《建筑與文化》2012年第1期)

文人的風格主宰了地區的品味,地主官僚、商人、平民(小手工業主、手工藝人)和農民,宅第裝飾傾向文人化色彩。“蘇州好,城里半園亭。”而那些里巷小弄之“閭閻下戶”雖無力建造園林,但“亦飾小小盆島為玩。”作為全國商業中心,各地商人咸聚于此。文人一有動向,商人聞風而動,并波及市民大眾。以清代時期商人之家徐氏的仁本堂為例,從其石庫門樓上篆刻的“世德遠承”,到后廳磚雕門樓上的磚制匾刻“禮為教本”,以及庭院南墻上的“采煥尊彝”與“花竹怡情”等體現文人風情意境的磚雕字牌匾額,以及以“衣錦還鄉”“狀元巡游”為題材的后廳門樓兜肚磚雕等等,好儒求祿、恪守禮法的儒學思想與信念在建筑中得以體現,而從遍布雕飾的軒梁、花窗、屏隔圖形中,也可以體會到商人宅院中隱含的文人志趣與儒雅風范。相比徽派商人宅院建筑,蘇州商人宅院建筑中體現出的是具有明顯道釋思想的吳地文化。與徽商常年外出經商,留在家中的多是婦孺老幼不同,蘇州商人大多習慣于在本地經商。因此,蘇州商人在宅第建設中不像徽商那樣極力通過建筑雕飾來宣傳忠、信、義、孝等儒學思想,通過高度圍合的高墻宅院來塑造凝重的家庭氣氛,維護家族的穩定與秩序,而是更關注塑造一種充滿詩情畫意與儒雅氣質的空間氛圍,并以吳地文人品位為建筑藝術欣賞標準。(鄭曦陽《從仁本堂建筑雕飾解讀清代蘇州商人宅第的裝飾特征》,《蘇州大學學報·哲學社會科學版》2009年第4期)

三是“水泊梁居”:水,是蘇州人生產、生活的靈魂,建筑之“水性”十足。古城、古鎮、古街、古民居,沒有哪個不是隨了“水”字,即便是一方小小的園子,也要引進水、挖出水。無論是水鄉民居,還是市鎮建筑,整體上體現出親水、枕水的特色。(俞繩方《深幽、潔凈的小街水巷和依水而建粉墻黛瓦的民居建筑群——蘇州古城風貌研究之五》,《江蘇城市規劃》2008年第8期)市鎮形成了“下店上宅”“前店后宅”“前店后坊”的集商業、居住、生產為一體的建筑形式,還有水墻門、水埠頭、水廊棚、水閣、水榭樓臺,甚至水巷穿宅而過,形成了人與自然和諧的居住環境。(阮儀三、邵甬、林林《江南水鄉城鎮的特色、價值及保護》,《城市規劃匯刊》2002年第1期)加之造型輕巧簡潔,粉墻黛瓦的色彩淡雅宜人,輪廓柔和優美等,演繹著“君到姑蘇見,人家盡枕河”的獨特景象。

藝圃 朱琳/攝

千燈鎮 朱琳/攝

正如建筑本身的穩固性那樣,清代蘇州人所“住”與明代相比,變化不是太明顯,但也有一些傾向性可循。例如園林建筑,蘇州拙政園中東部地區,以疏朗淡雅為特色,而西部補園為晚清時期所建,較為繁復雍容。明代藥圃也以自然、質樸、淡雅、簡練的藝術風貌為主,較本色地體現我國傳統文人園林的藝術精神。而清代的網師園,小巧之園,處處精雕細琢,正如那入門的門樓,其雅、精、巧、綺、麗,可謂精致的極致!寫盡了盛世的最后繁華。再以家具為例,“明式家具”主要是指自明代中葉以來,以蘇州為中心的江南地區,能工巧匠們主要用紫檀木、酸枝木、枸梓木、花梨木等外來進口木材制作的硬木家具。雖然在清朝一如既往,但是“清式家具”的特點,與其相異。明式家具以結構上的合理化與造型上的藝術化,充分地展示出簡潔、明快、質樸的藝術風貌,達到美學、力學、功用三者的完美統一。特別講究線條美,它不以繁縟的花飾取勝,而著重于家具外部輪廓的線形變化,因物而異,各成其姿,給人以強烈的線條美,曾被西方研究者譽為東方最科學、最美妙的“明式曲線”。明式家具的裝飾,主要是通過木紋、雕刻、鑲嵌及附屬構件等方面來體現。選材時,十分注意木材的天然紋理,雕刻的裝飾部位大多在家具的背板、牙板、牙子、圍子等處,常作小面積雕刻,以少勝多,工精意巧的裝飾效果。(陳文平《論明式家具及其藝術》,《上海大學學報·社會科學版》2008年第5期)

素面朝天,線條流暢、追求簡約等特點與蘇州“清式家具”風格迥異。清代,在家具制作上,尺寸放大、用料寬綽且各種材料并用;工藝上雕、鏤、嵌、描及各種彩繪相結合;造型上追求雍容華貴、氣勢磅礴;裝飾上求多、求滿、求富貴、求華麗。吸收外來的文化長處,并在外形上大膽創新,化簡素為雍貴。(孫威《清代蘇州地區第宅家具的樣式研究》,東南大學2012年碩士畢業論文,第10頁)

明清時期蘇州人居、住方面的技、藝往往是今人的仰望和奢念,但保存下來的相關非遺名錄較為豐富,以示意圖說明:

四

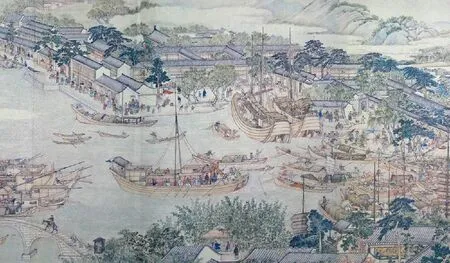

關于明清蘇州的“行”。蘇州人的生活是兩棲的,地域內湖港較多,水網密布,江(長江)、河(內河、京杭大運河)、湖(太湖)、海(太倉劉家港入海)便通,交通工具主要以船楫為主,水鄉市民走親訪友或郊游皆以船代步。《姑蘇繁華圖》上,窄窄的河面擠滿了帆船、篷船、樓船、畫舫,全卷共繪有各色人物一萬二千余人,各色房屋建筑約二千一百四十余棟,橋梁五十余座,客貨船只四百余。(鄭紅峰《大美中國·你應該讀懂的300幅中國名畫·千古風流》光明日報出版社,第233頁)

姑蘇繁華圖中的舟船

因為水鄉的船乃經濟傳輸帶,也連接著社會生活的這端和那端。早在春秋戰國時期,吳地以戰船稱著,并伴隨著走上崛起稱霸。南朝時,蘇州已成為全國造船中心之一,明代,太倉港是鄭和下西洋的起錨地,蘇州船師常被征召去修、造下海木船。明清時期,蘇州為東南一大都會,乾隆二十七年《陜西會館碑記》:“蘇州為東南一大都會,商賈輻輳,百貨駢闐。上自帝京,遠連交廣,以及海外諸洋,梯航畢至。”交通是商業發展的命脈,而這主要仰賴水上運輸。清代蘇州的船種類較多,不下20余種。戲船,是水上流動的舞臺,集詩、書、畫、昆曲、蘇州評彈、雕刻、茶藝、船菜等為一體。明清時期,蘇州旅游休閑之風領銜全國,七里山塘畫舫,是那個時代文人士夫的風月情懷。燈船畫舫,裝飾華麗,艙房精美,比快船大,中艙可容納三四十人,專供游覽宴會之用。農船,凡裝稻、載柴、糴米、裝壅、罱泥等類皆農船。漁船,形如蚱蜢故變其字體呼之為蚱蜢船。還有蓄鸕鶿以取魚的叫放鳥船;用鳴榔擊之明夜火引魚自躍的叫尖網船;提螺蜆的叫扒螺絲船。太湖漁船大小不等,以船為家其最大者曰候船,亦名六桅船,不能停岸不能入港,篙櫓不能撐搖,而專等候暴風行船,故其禱神:有“大樹連根起,小樹著天飛”之語。

船雖然已經不再是連通當代蘇州生活的必備,但水上旅游業的迅速發展為傳統水鄉木船制作帶來了生機。“有著四代祖傳技藝的吳中區蘇明造船廠上世紀末已經不再生產木船。最近幾年,恢復生產且產量逐年增長。2009年,該廠在金融危機中逆勢上揚,年生產木船100多艘,比上年增長了50%;2010年,生產木船200余艘,年產值達250萬元。”(《有效保護合理利用,“生產性保護”讓古老的技藝活起來——蘇州市科學推進非物質文化遺產生產性保護》,“江蘇非物質文化遺產”網,http://www.jsfybh.com/xjyjl/675.shtml)在蘇州的常熟市、吳中區、相城區等地,七桅古船制作技藝、古船制作技藝等傳統木船制作技藝還握在老藝人、繼承人手上。即便今天的船已不再是交通的寵兒,但是,“新船下水大有講究,要燃放鞭炮,船頭要釘‘喜釘’——四綹紅綠布條。新船上點燃香燭,擺放果品、糕點,兩盆萬年青象征吉祥。”(《朱家傳承三代造船技藝面臨絕跡》,《姑蘇晚報》2016年6月6日)由隆重的儀式,可以推想歷史時期船所承載的人們生活的夢想。

明清時期蘇州人日常生活的衣食住行樣式,一定程度上鑄塑了世界各地、大江南北的人們對人間天堂的歷史印象,流傳到今天,亦成為現代化蘇州獨特篇章的象征符號。

姑蘇繁華圖中的舟船