“狂人”高二適的“君子之學”

陳白羽

(瓊臺師范學院 中文系,海口 570100)

“狂人”高二適的“君子之學”

陳白羽

(瓊臺師范學院 中文系,海口 570100)

20世紀書法史上,高二適在章草方面的造詣和研究至為深刻。他不僅著有《新定急就章及考證》,還開創了狂草新體,自命為“草圣”而被貼上了“狂人”的標簽。考察高二適的書學觀念,可發現其理念及方法與理學家曾國藩極為相似。高二適對章草的研究和傳習,嚴謹而率性;在對書家的評論和審美趣味的追求上,他抑懷素而褒楊凝式,推崇的是“中和”的觀念,可以說,高二適的書學之道并不是“狂”,而是“君子之學”。

書學;章草;高二適;“君子之學”

引 言

高二適晚年多方用印出自宋荊棣之手。宋荊棣(原名宋朗,號晴軒,齋號石廬 )雖然不是專業篆刻家,但他刻印功力深厚。高二適在一封致宋荊棣的信札中寫道:“棣頃為余制‘證草圣齋’及‘草圣平生’印,作此為謝。證圣何如得圣名,龍蛇飛舞豁平生。向來中國尊皇象,可信東吳產筆精。自寶奇觚為善解,老丁長樂欲無營。多君鐵石明吾志,五百年前孰我爭。”[1]124高二適請宋荊棣為其制“證草圣齋”及“草圣平生”兩方印章是有所寄托的。“草圣平生”是把草圣作為終身的追求,自我的期待,寄情于翰墨,并自許為“五百年前孰我爭”。這與他在《十七帖》題跋中所言頗為一致:“二適,右軍以后一人而已。右軍以前無二適,右軍以后乃有二適,固皆得其所也。”[2]87高二適自信能與王羲之比肩,把王羲之之后的書家都不放在眼里,十分自負。“證草圣齋”一印的內涵,可從其《墨池編》題跋“余取‘證圣’名齋,原本陶(隱居)上武帝論書啟‘若非圣證品析’語”[3]235中看出,“證圣”與梁武帝維護王羲之圣名一致,有不使王羲之書名永遠沉淪的決心。*宋齊以來,王獻之的聲譽居王羲之之上,而“海內非惟不復知有元常,于逸少亦然”,而梁武帝作《觀鐘繇書法十二意》,欽定書法排名:鐘繇第一,王羲之第二,王獻之第三。陶弘景在《論書啟》中贊賞其“若非圣證品析恐愛附近習之風,永遂淪迷矣。”如果沒有梁武帝的撥亂反正,王羲之書名將永遠沉淪。高二適狂狷剛耿、直言快語之性情于此可見一斑。高二適還有一印為“草圣吾廬”。“草圣吾廬”“證草圣齋”“草圣平生”等都隱含著高二適的自我期待和自我勉勵,他從不避諱“草圣”二字。在一般人看來,這未免太過于狂妄,因而往往被世人貼上“狂人”的標簽。

值得注意的是,對于高二適的“草圣”的自我評價,批評家們卻沒有多少微詞。林散之稱他的書法“不負千秋,風流獨步。”[3]35徐湖平在《高二適研究弁言》中說:“在對高二適先生書法作品的評介上,眾口一詞稱頌他行草書體的創作,而有當代草圣之譽。觀賞高先生的草書精品,那種筆挾風云,墨舞龍蛇般的翰墨風采,會強烈持久地激動人心,使人們自然地聯想到古代草書的最高成就。”[1]前言高二適是20世紀書法史上取得較高成就的書家之一。研究其書學觀念,或許能幫助我們更加立體地理解這位現代“草圣”。

一、 高二適的書學取法

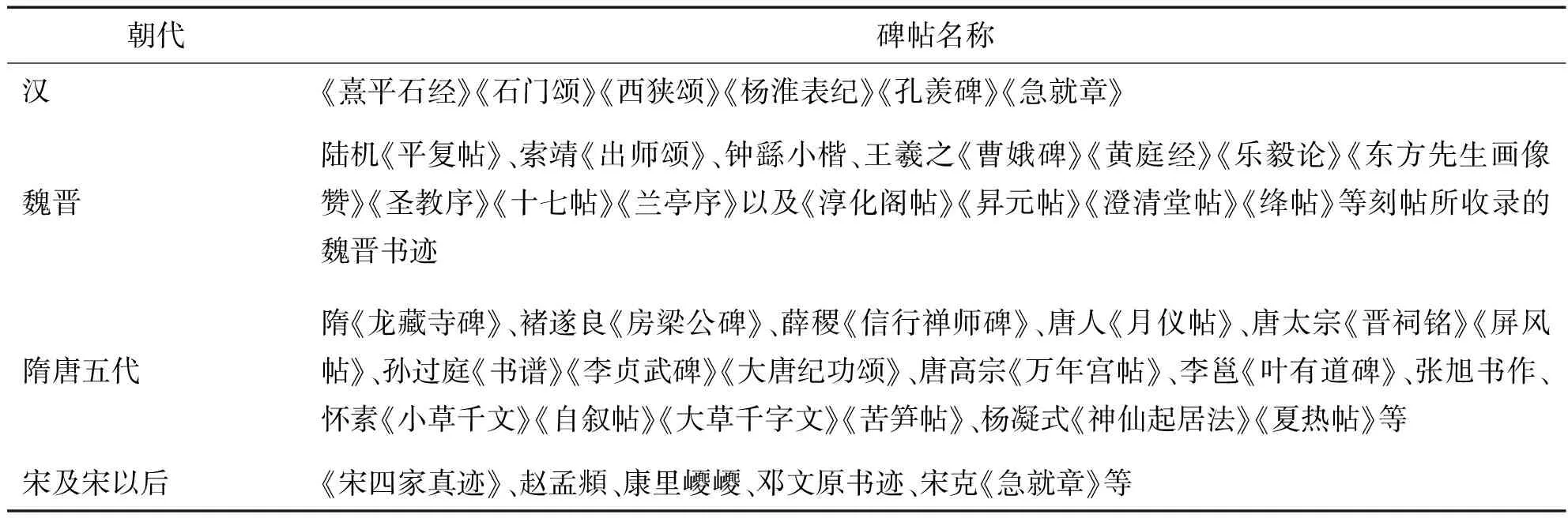

高二適一生篤嗜臨池,兼取博采,并留下了很多關于書法的精彩論述。從其存世的作品及其碑帖題跋等來看,高二適習隸、楷、行、草諸體,于漢魏晉碑帖、南朝碑、唐碑以及宋明人帖都有涉獵。表1是對高二適經常研習并留下題跋的碑帖目錄所做的簡單統計:

表1 高二適常習碑帖目錄

高二適的涉獵非常廣泛,他自己有關碑帖、書籍的收藏,甚至達3500冊左右*高二適收藏文史書籍碑帖之多,在其《致章士釗》信札中可知:“適卅年來所恒習誦臨模之文史碑帖都三千五百余冊,于一九六九年九月十一日午夜,突被地方文攻武衛,率同段公安派出所員警,假查戶口之名,連宵搜索強載以去,又繼于七一年四月四曰夜中,復遭區公安歐姓人入室,收去《大觀帖》、唐高宗《萬年宮》等碑帖附記。適痛遭不測,嗣此一病彌年。”參見《高二適手札》,江蘇美術出版社,2013年版,第61頁。,上表所列,只是高二適日常臨習的一部分。從其臨習的對象可見,高二適書學取法觀與其有關詩詞宗調的主張是一致的:“講宗法、遵師承、株株于流派者,均非佳致。要之出入千數百年,縱橫百數十家,取長舍短,自得其環,而又超乎象外,何聲調譜之是援耶!”[4]4他反對拘執于門戶之見,主張縱橫上下,兼取博采。“專工小劣,博涉多優”自古以來就被稱為一條可取的書學途徑。但是,古人也講究博涉不可貪多,且要精熟。高二適書學不可謂不博,他學習隸書以漢《熹平石經》《石門頌》《西狹頌》《楊淮表紀》《孔羨碑》等為范本;中楷取法隋虞世南《龍藏寺碑》、褚遂良《房梁公碑》、薛稷《信行禪師碑》等;小楷師法鐘繇、王羲之;行書師法王羲之、王獻之、唐太宗、唐高宗等晉唐名家;草書法《急就章》、孫過庭、懷素、楊凝式等,對宋以后人草書多不首肯,僅推重宋克與康里子山。高二適又是一個非常嚴肅的復古主義者,縱觀其書學之路,可發現他的書學取法主要在宋以前,正如他自己所言:“吾書隸、楷、草、章,當以鐘繇、梁鵠、皇象、索靖諸家為師,而行草則一準右軍筆法。”[3]237

在書學取法上,高二適也曾經經歷過困惑和障礙。他在《新定急就章及考證》自序中寫道:“余不敏,幼承先人余業,篤嗜臨池。然草書無法,中心疚之。”[5]在書法學習這件事情上,勤奮、努力固然更重要,但更重要的是找到合適自己的、最有效的學習方法,這比一味埋頭臨池更有用。高二適在30歲左右時非常喜歡《龍藏寺碑》,視為隋碑上品,日夕摩挲,雖恒臨之,然久而無功,屢作屢輟,直到56歲時,臨習褚遂良的《房梁公碑》時忽有所悟,獲益匪淺:

吾始臨《龍藏寺碑》久而無功,繼相次獲《信行禪師》及《房梁公》諸版,縮手攔筆熟視三五月,近忽喜薛少保之《信行禪師》,以為切近河南。又以吾久習《龍藏寺》不由褚入,故無成也。凡書法門徑堂奧均有一定之軌轍,是故薛之《信行》為褚之階,而褚之《房梁公》,亦由《龍藏寺》蛻變演進而成。書之一道常由悟徹而入,臨摹則亦可徐徐臻到一種妙境。[3]238

古人云“買褚得薛,不失其節”[6]203。從薛稷的《信行禪師碑》確實可明了薛稷與褚遂良之間的傳承關系。對從傳承關系上去體悟筆法、筆意及用筆的學習方法,古人也是非常認可的,明代趙宧光說:“學書徹上徹下,上謂知其本原來歷,下謂采其末流孫支。知本則意思通而易為力,求原則筆勢順而易功。”[7]297學書之法,有自下而上,先從近人著手的,由淺入深,循波溯源;也有自上而下,以明其本源,申其變化的。這其中,總是有一條線索貫穿著古今,可稱之為書法學習的“傳統”。傳,即傳承。書法的傳習一直有著清晰而連續的傳承譜系,正如李煜所言:

善法書者,各得右軍之一體。若虞世南得其美韻,而失其俊邁;歐陽詢得其力,而失其溫秀;褚遂良得其意,而失其變化;薛稷得其清,而失于拘窘;顏真卿得其筋,而失其粗魯;柳公權得其骨,而失其生狂。[7]229

方波在研究宋元明時期“崇王”觀念的流變時指出:“在唐宋人眼里,自東晉后,這條傳承譜系就是王羲之書法的傳承譜系,唐代的一些書法大家諸如歐、褚、顏、柳等,雖與王羲之的風格有了一些距離,但唐宋人仍將他們置于王羲之的風格籠罩之下,認為他們只不過是得王羲之之一體。”[8]這種觀念就是順流而溯源,由淺入深,了解到其本原及其來歷,是一種捷徑。

高二適也是通過這樣的方法來學習二王的。他說:“余夙嘗主學二王,應從太宗、高宗書入手,既無事李趙以下。庚寅(1950)秋寓滬,始得《晉祠》而研習之,繼又寫此銘,亙歲時,益知山陰家法之可循矣。”[4]236《晉祠銘》是高二適五十歲前后常常臨習的范本,其題《晉祠銘》云:“唐太宗書得力于右軍《蘭亭》而出以變化,筆法馳驟過之。辛卯秋,臨習甚勤,微覺有得心應手處。”又題:“臨《圣教》既久,未稱意,仍臨此。”[4]240從唐入晉是一個學習上由淺入深的過程,高二適臨《圣教序》沒有入處時,通過《晉祠銘》及唐太宗書法,循得筆法及變化,有所心得之后,再轉入對《唐拓十七帖》《淳化閣帖》《澄清堂帖》《蘭亭序》等刻帖中的二王書法的學習。

清代曾國藩在教他的兒子曾紀澤如何學習書法傳統時,這樣教導:

大約書法不外羲獻父子。余以師羲不可遽幾,則先師歐陽信本,師歐陽不可遽幾,則先師李北海;師獻不可遽幾,則先師虞永興;師虞不可遽幾,則先師黃山谷。[9]

曾國藩也是把“二王”作為核心,將歷代書家按時間線索連綴起來,分別通過其后的書家諸如歐陽詢、虞世南、李邕、黃庭堅等線索來求得筆法的傳承。與曾國藩相似,高二適把唐太宗作為取法王羲之的階梯。可以說,高二適的書學取法過程和方式與曾國藩實質上是一致的。

大約50歲后,高二適在隸、楷、行、草諸體上投入大量的熱情與心血,博采眾美,尤其側重于章草與行草書的研習,晚年常以“四體書”作書,以真、行、章草、今草相雜,意趣豐厚,與時代書風拉開了很大的距離。“四體書”雖有開創新體之舉,但是在書學取法上,高二適從來都沒有停止過研習古人,仍根植于傳統,他說:“王帖草不脫隸,傳世宋拓本中蓋未有如此刻之圓渾者,世傳方筆圓勢,八面拱心,故當于此中求之矣”[2]131977年1月,75歲的高二適在臨寫《元人書帖合集》時,還題記曰:“吾將以長劍斫陣之勢,改正元人筆墨孱弱處矣。”[3]239高二適強調臨摹,但他并不是簡單重復,而是在復古中尋求通變,追求的是一種內在生命的創造力。在這個意義上,高二適的孤迥獨立,是對世俗的超越。既追慕古人,又我手寫我心,真正做到了“一人執掌一人”。不饾饤古人,不取媚時尚,是個率性的真君子。如果說,高二適在創新上比同時代人走得更遠,那也是因為他根植于傳統更深的緣故。

二、 高二適的章草研究與時代風氣

高二適善用狼毫,對毛筆的要求較為精細,中年以后所使用的毛筆幾乎都是由王一品齋專供,因此與筆工費在山交往比較密切。費在山也借此機會與高二適有很多書信往來。高二適在與費在山的一封信札中說:“適廿年來提示友人讀書自養,書法更為怡懷之事,時下子每忽之。此士流之益趨于沉沒也。”[1]52讀書自養,書法怡懷。高二適以其迥然于一般文人、書法家、畫家的書法,沒有沉淪,而是以其深厚之學養和昂揚之書風嶄然立于書壇,正像他的為人,耿直率真,超然于世俗,成為二十世紀書法史上的一座高峰。

高二適說:“章法墜失已有一千六百余年,若不及今整理,恐遂湮滅。”他指出:“章草即元明諸書家如趙子昂、宋克、鄧文原亦不識古人,只依樣葫蘆。”[5]在高二適看來,如果不知文字衍化之跡與書體源流正變,當然只能依葫蘆畫瓢、將錯就錯。從1959年夏天開始,高二適廣泛收集資料展開研究,發憤搜求《急就篇》顏王注本、《玉海》宋太宗趙炅草書翻正本,及清孫星衍、莊世驥、鈕樹玉,近人羅振玉、王國維諸氏之《急就》考異、考校,《流沙墜簡》、漢隸書《急就》殘簡之考釋、張鳳《漢晉西陲木簡乙編》、漢殘簡隸書《急就》之輯錄,及李濱之《玉煙堂帖考》本諸書,又益以元人趙孟頫、鄧文原章草影印本,《急就皇象書類帖》。[5]與其他書家不同的是,高二適的章草研究,不單是筆法,而首先是考證。他盡可能地搜尋與章草有關資料,考證各家正誤,去偽存真。書法遷變,流派混淆,非溯其源,不能返于古。古人說“學書又須胸中先有古今,欲博古今,作淹通之儒,非忠信篤敬,植之根本,則枝葉不附。”*參見李日華《六研齋筆記》,四庫全書影印本。高二適的章草書體研究考證顯然十分重要,馬一浮曾稱贊曰:“序論詳瞻,精切,誠今日罕見之文字,使讀者了然于隸變源流,非賢者用力之久,何以及此。”[3]35

20世紀70年代,高二適又一次與費在山說到此問題:

章書海內外無人識得,或競群非之,乍酉告足下,俗書均不明章,吾作急就考證,自顏師古(顏亦訛誤百出)后,無知之者。(元末明初人,能書而不識,章草之本,下至清末羅振玉、王國維均有不識章出處)此大恨也。[1]33

能書而不知字義的書家大有人在。高二適指出顏師古及清末羅振玉、王國維等人的缺陷,可以說明一個問題,即章草的沒落,傳承者比較少。另,與專門研究字義的傳承者不同的是,高二適還從書法學的角度來進行臨摹、剖析,他說:

歲次甲午,余年逾五十矣,乃出舊藏《松江石刻皇象急就本》暨元人宋克補本,朝夕臨摹。又久之,始稍解章草偏旁法則,及由篆隸省變為草之途徑。[5]

高二適的章草研究有兩大收獲:一是懂得了章草的偏旁法則;二是識得了篆隸省變之途徑。用這兩個經驗來研習書法,脈絡就十分清晰了:

昔袁昂嘗謂漢魏以降,書雖不振,大抵皆有分隸余風,故其體質高古云云。今觀王羲之之筆跡,無論《蘭亭序》《十七帖》《澄清堂帖》《淳化閣帖》諸刻,其筆法均一近于隸,而王羲之存篆籀古隸之于其草書者,尤未可悉數。[5]

從對章草字源的考究這個角度來看王羲之諸帖更見其古質的章草遺風。如其手批王羲之《蘭亭序》云:

“外”,此“卜”作法同于皇象《急就》之“卜”字,此右軍之隸草為今草之初;“欣”,磔筆章草稍遜他刻,此右軍變章為今之余波未闌也;“喻”隸法…… “老”章草作“考”,右軍書規,多由章來;“外”右“卜”由章草“卜”字來,見皇休明急就章,又此字與《瘞鶴銘》“外”字筆法相似;“向之”未脫隸法;“死”隸法。(以上宋拓定武禊帖)[2]8

從高二適對王羲之《蘭亭序》的題跋中可見,他對點畫、筆法的探究極為細致。從這個角度再讀其“章草為今草之祖,學之善,則筆法亦與之變化入古,斯不落于俗矣”[5]“若草法從章法來,則高古無失筆矣”[5]等語句,則對其“草本于章”之論自有會心處。

1975年除夕,高二適又一次闡述自己的心得:

余近以懷素、孫虔禮均不可學,懷近動風,草無準則,且俗兀草多,孫書千字一律,殊未能變也。君如要我題抄當有大文發抒,來函建議吾為作書心得,此循俗儒,吾今尚有待,中國已少具眼之人,吾何言哉。[1]112

高二適探尋草法之源,悟徹其內在理路的認識高于時輩。章與草,也不僅僅是古與今的問題,而是一種審美的高度。

三、 高二適的“率性”“正統”及對懷素、楊凝式的評價

古來習書者無不反對“匠氣”。蔣和《蔣氏游藝秘錄》云:

法可以人人而傳,精神興會則人所自致。無精神者,書雖可觀,不能耐久索玩;無興會者,字體雖佳,僅稱字匠。氣勢在胸中,流露在字里行間,或雄壯,或紆徐,不可阻遏。若僅在點畫上論氣勢,尚隔一層。[7]98

高二適不是那種僅在點畫上論氣勢之人,其《跋〈顏真卿述張長史筆法十二意〉》中說:“草書即須乘興而發,始能為之,此草書不二法門。”[3]239又說:“吾今知作書,惟作草能發泄吾人胸中之余蘊,如心有悲愁抑郁,起而作草能解也;又,凡人有抑挹不平之氣,作草亦可解也”。[3]237草書不是一種實用的字體,韓愈在《送高閑上人序》有言:往時張旭善草書,不治他技,喜怒窘窮,憂悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、無聊、不平,有動于心,必于草書焉發之。[6]278此話雖言說張旭,然而卻可以幫助我們理解高二適作草書的目的并探尋相關問題。草書多以“宣情”為主要功用,往往與憂悲、愉佚、怨恨、思慕、酣醉、無聊、不平之氣連在一起。故而,與其他書體比較而言,草書更顯“率性”。何為“率性”?《書法真詮》云:

語云:率性之謂道。天性生而各殊,即求道不妨分途也……作字亦然,以故歐、虞、褚、薛,不相蹈襲;蘇、黃、米、蔡分道揚鑣。[10]

每個人天性生而各有分別,求道也自然有分途。他說:

不作張芝即索靖。羲、獻今草有別開生面之處。倘用章法求之,定能超唐邁宋。近世書多俗劣骨,由唐、五代章草失傳,此可為書史中之定論矣。[3]235

不作張芝即索靖,即他是想在章草上有所作為。另一方面又能從王羲之、王獻之超越張、索之別開生面處汲取營養,以一種廣闊的視野去探究章草,在書法取法上不囿于某一家。他也敏銳地捕捉到了唐、五代草書之優劣,并對唐、五代的兩位書家的題跋很有意思,這兩位書家一為懷素,一為楊凝式。

懷素曾經是高二適非常重要的臨摹對象之一,懷素的《小草千字文》《自敘帖》《大草千字文》《苦筍貼》等重要帖目,高二適都曾認真臨摹并做過題記,并將懷素作為自己的目標,他說:“素師筆通神明氣開山岳,其所自來,直張長史重世耳”“舒鳧草書,應有山岳震動,江河奔放之勢。”[3]241他有感于懷素大草之不凡氣勢與動人情調,表白其仰慕而欲追效之心。然而,晚年的高二適對懷素卻有些微詞,其《懷素自敘帖》題跋中說:

懷素《自敘》何足道,千年書人不識草。憐渠懸之酒肆間,只恐醉僧亦不曉。我本主草出于章,張芝皇象皆典常。余之自信有如此,持此教汝休皇皇。[3]241

高二適在批評懷素的同時說出了自己的主張:“草本出于章”。“懷素書雕疏,不得方筆圓勁之勢,此其短也”[3]241。“方筆圓勢”才是高二適筆法上的追求。懷素還有“滑筆不可取”[3]241的缺陷,“滑筆”即筆不用隸法,即“草不兼真”[3]241。高二適主張用筆要善于停頓,才是草法之上乘者。關于這個論述,高二適跋孫過庭《書譜》“草不兼真,殆于專謹;真不通草,殊非翰札。真以點畫為形質,使轉為情性;草以點畫為情性,使轉為形質”一段時指出此為“薄解草書,粗傳隸法”[2]111之語,并認為“過庭草法處處不離章,其可貴在此耳”“筆法悉以隸草為歸,信草書貴不背章,更悉章本隸法也”[2]110。從這個角度來看,懷素的另一件名作《苦筍帖》,則是“此苦筍帖尤怪,何名之有哉!”[3]241,也因為其無章草古法而顯得怪誕了。故高二適批評道:“懷近動風,草無準則,且俗冗必多”[3]241。懷素“草不兼章”,離張芝、皇象的古意愈遠,俗氣顯露。這也是高二適批評唐以后書家的主要依據,其題《宋四家真跡》中說:“宋人筆法無可免俗。草不兼章,罔成規范,故致此耳”,“無一筆不俗,以未能從八分、章法入手故耳。有此乃不入俗。”[3]241孫過庭說“質直者則俓侹不遒,剛佷者又掘強無潤”[6]130,列舉了各種資質和不同性情會造就的不同書法風格,同時也說明了偏執于資質所帶來的作品缺陷。從氣性上看來,高二適屬于質直者,其書法風格也偏向于懷素那樣的江河奔放之氣勢,而高二適卻因為其學養深厚,沒有漫用天資,理性地做到了真正的“率性”。

五代的楊凝式是隋唐以來書家中高二適最褒揚的一位。他在給徐純原的信札中寫道:

昔人謂草法自顏、柳沒即衰敝,殊不知楊風子挺生五季,建隆以來復得一李建中,惟二人所傳筆跡少耳,奚能執一孔之見耶?吾今方獵取景度馭繁以簡之法,顧尚不克得其閫奧于什一也。[1]141

在楊凝式和李建中之間,高二適取法楊凝式馭繁以簡之法。他在寫給徐純原的一首詩中也說到這一點:“我挹楊風子,君師高麻鐵。高楊不同時,游衍間咫尺。學古不須似,今更艱取一。苦求吾字法,吾亦殊難必。吁嗟十年中,紙昏塵霾積。”[1]140他自稱麻鐵道人,直明挹取楊凝式。關于楊凝式的草書,高二適這樣評價:“化方為圓,削繁為簡,又隱勁于圓,藏巧于拙,楊風子草書,16字盡矣”“楊草乃行草第一手,近似于狂也”。[3]241“化方為圓,削繁為簡,又隱勁于圓,藏巧于拙”這16字,與項穆《書法雅言》中所論“中和”觀——“圓而且方,方而復圓,正能含奇,奇不失正,會于中和,斯為美善”[6]518極為相似。

有意思的是,檢索歷代文人對懷素《苦筍帖》的評價,與高二適有著天壤之別,代表性的如項元汴所言:

余僅得宋秘府所藏《苦筍》一帖,其用筆婉麗、出規入矩,未有越于法度之外,疇昔謂之狂僧,甚不解。其藏正于奇、蘊真于草、含巧于樸、露筋于骨,觀其以懷素稱名,藏真為號,無不心會神解,若徒視形體,以點劃求之,豈能窺其精妙,升堂入室?學者必以余言維則,庶乎得其門矣。此書世之希有者,可不寶之,墨林項元汴敬題。[11]

似乎高二適的“何名之有”是專門針對項元汴“此書世之希有”而言的。而項元汴贊賞懷素的“藏正于奇、蘊真于草、含巧于樸、露筋于骨”與高二適稱贊楊凝式“化方為圓,削繁為簡,又隱勁于圓,藏巧于拙”之論極為相似。在書學審美追求上,高二適與項穆、項元汴在實質上是一致的,高二適在極力維護著書法的“中和”之“正統”,而這個正統的典范就是王羲之,他說:

吾嘗謂中國文化史中有三大寶物,史遷之文,右軍之書,杜陵之詩是也。而杜詩造法亦與史記、王書同具一幅機杼,轉動回旋,強弱高下,無施而不可;而杜于聲律之上,尤覺從容閑暇。雖史遷文章,奇傲不可盡與杜之五七言為比擬,然凡羲之書帖諸筆法,則杜律無不盡收之也。[12]

高二適貶懷素和褒楊凝式,實際上是對“中和”的推崇。如楊凝式那樣,在“近似于狂”的狀態,才真正符合高二適的氣性。讀書所修成的學養與書法相互生發,在胸中自然有一種性靈神交造化。

林散之曾這樣評價高二適:

侃侃高二適,江南之奇特。斗筲豈為器,摩云具健翮。有文發古秀,彤繪好顏色。百煉與千錘,擲地作金石。雅俗更征別,論賢有卓識。于人不虛譽,于己能專責。平生青白眼,未肯讓阮籍。人皆謂之狂,我獨愛其直。實為君子徒,愷悌神所悅。[13]

“實為君子徒,愷悌神所悅”語出《詩經》“愷悌君子,莫不令儀”。本來是稱贊君子們醉不失態,風度依然優美。此處用來比擬高二適,是對高二適一生德行與精神的絕佳寫照。竊以為二句為全詩之關鍵,高二適的德行與風度足可稱為“君子”。其書法中所表現出來的“率性”與“正統”正如喝醉的“君子”,率性而不失態,風度依然優美,故高二適的書學,可稱之為“君子之學”。

[1] 高二適.高二適手札[M].南京:江蘇美術出版社,2013.

[2] 高二適.高二適手批手批經典書法碑帖[M].南京:江蘇美術出版社,2014.

[3] 劉正成.中國書法全集:第86卷[M].北京:榮寶齋出版社,1998.

[4] 高二適.高二適詩存[M].合肥:黃山書社,2011年.

[5] 高二適.新定急就章及考證序[M].南京:江蘇美術出版社,2011:1.

[6] 上海書畫出版社,華東師范大學古籍整理研究室.歷代書法論文選[G].上海:上海書畫出版社,1979.

[7] 崔爾平.明清書法論文選[G].上海:上海書店出版社,1994.

[8] 方波.宋元明時期“崇王”觀念研究[M].海口:南方出版社,2009:134.

[9] 曾國藩.曾國藩全集[M].長沙:岳麓書社,1995:616.

[10] 張樹候.書法真詮[J].書法之友,1996(3):48-49.

[11] 徐邦達.古書畫過眼要錄:晉隋唐五代宋書法[M].長沙:湖南美術出版社,1987:82.

[12] 高二適.高二適書法選集[M].南京:江蘇美術出版社,1987:44.

[13] 尹樹人,季伏昆,徐純原.高二適先生和他的書法藝術[J].中國書法,2002(9):19-21.

ProdigyGaoEr-shi:HisGentleman’sDoctrine

CHEN Bai-yu

(Chinese Language and Literature Department, Qiongtai Normal University, Haikou 570100, China)

In the history of 20th century Chinese calligraphy, Gao Er-shi has been paid great respect not only for his profound Zhangcao research and perfect practice, but also for his workNewExegesisofJijiuzhangandRelevantTextualResearch, and specially for his creation of neo-Zhangcao style. Regarding himself as “Sage of Caoshu” obtained him the title of “Prodigy”. Gao’s idea and practice of calligraphy is very similar with that of Neo-Confucianist Zeng Guo-fan. He poses the strict and unrestrained attitude on the study and teaching of Zhangcao. He aesthetically belittles the handwriting works of Huai Su while appreciates Yang Ning-shi, and praises the idea of “Moderation”. Consequently, Gao’s idea of calligraphy stresses not on “passionate freedom” but on “Gentleman’s Doctrine”.

calligraphy; Zhangcao; Gao Er-shi; “Gentleman’s Doctrine”

格式:陳白羽.“狂人”高二適的“君子之學”[J].海南熱帶海洋學院學報,2017(6):60-65+79.

2017-11-21

陳白羽(1977-),女,海南瓊海人,瓊臺師范學院中文系講師,碩士,主要研究方向為書法理論及書法教育。

J292.1

A

2096-3122(2017)06-0060-06

10.13307/j.issn.2096-3122.2017.06.09

(編校:王旭東)