日本遣明使策彥周良眼中的江南茶俗

□王文洪(浙江省舟山市委黨校)

日本遣明使策彥周良眼中的江南茶俗

□王文洪(浙江省舟山市委黨校)

策彥周良(1501~1579),字策彥,名周良,號謙齋禪師,日本京都天龍寺妙智院高僧。他博學多才,通曉漢文,在中國逗留五年余,曾多次往返于寧波與京城之間。返日后,住天龍寺妙智院。

明嘉靖十七年(1538)十二月,策彥周良奉命作為“勘合貿易”副使,與正使湖心碩鼎經舟山從寧波入明,使中日貿易關系在“爭貢之亂”后順利恢復,嘉靖二十年(1541)回到日本,著有《初渡集》。明嘉靖二十六年(1547)六月,策彥周良又以正使身份再度途經舟山入明,此次朝貢因貢期未到等問題,直至嘉靖二十九年(1550)方完成任務回國,又著《再渡集》。《初渡集》基本用漢文寫成,偶爾雜有日文,全文15萬字,內容詳盡,記錄了他自博多揚帆、途經舟山、寧波登陸、等待上京、入京朝貢、寧波歸返,以及最后返回日本這一期間的所見所聞、所學所感。《再渡集》3萬多字,仍然以日記形式記錄,只是記載的期間縮短,且內容相對簡單。這兩部入明記所敘述的內容涵蓋到明代社會面貌的各個方面,特別保留了許多關于明代江南地區的資料。本文借助于策彥周良的觀察和記載,來分析當時江南飲茶之習俗。

柯雨窗作于1541年的《策彥周良像》,現藏京都天龍寺妙智院

一、江南官府的待客茶俗

作為日本幕府派遣的朝貢貿易使節,肩負外交與貿易雙重任務。因此,策彥周良需與明朝各級官僚打交道,因而頻繁出現吃茶的記錄,從這些一手史料可見當時官府待客茶俗之一斑。

1.嘉靖十八年(1539)五月十七日:予(策彥周良)及釣云、天初、慶佑、生上司、兩通事上岸,見定海知縣講禮,禮了吃茶。大人公見出迎……茶了歸本船。

2.同(年)六月朔:辰刻,正使及予、居座、土官以下諸官詣大監,講賀朔禮。各消拜者四,拜了吃茶,茶了退矣。次謁海道大人,各列堂前四拜如恒,吃茶。次謁提舉司,各到堂前四拜,如恒有吃茶。次詣知府,禮如前,禮了吃茶,茶了退矣。次謁知縣,禮如前,禮罷,茶,茶罷。各歸嘉賓堂。

3.同(年)七月二十三日:卯刻,正使及予兩居座、兩土官以下,二號、三號役者謁布政司兼海道。有四拜,拜了有茶。

4.同(年)十月十七日:午后,詣四府告北上之別,各四拜,拜了吃茶。次謁三府,各請設四拜,辭而不受。第有恒禮,禮了吃茶。次謁提舉司,辭拜而不受,唯再揖,揖了吃茶。

5.同(年)十一月朔:午時,又入北關駐節之門,三司、御史等使迎接,欲設茶飯,固辭,以故燙茶者一巡而止……布、海、都三上司處,各設四拜,于海、都供煎茶者各一處。

6.同(年)十一月三十日:周大人見設茶飯,正使和上及予以下諸役者赴之。

策彥周良親筆本《初渡集》《再渡集》書影,現藏京都天龍寺妙智院

類似上述的記錄,日記中還有不少,限于篇幅不一一贅筆。

分析以上史料,可以看到茶字的用例主要有吃茶、燙茶、煎茶、茶飯等。先說“茶飯”一詞,狹義指茶與飯,泛指飲食。《西游記》第六十一回:“雖不便擅加烤打,只叫他們墊著磁瓦子跪在太陽地下,茶飯也別給吃。”《紅樓夢》第一回:“糴幾升米,自炊自造,安排些茶飯,供養老母。”因此,上述史料中的茶飯應是泛指,與飲茶沒有多大關系。而“燙茶”,筆者認為猶如上面提及的“點茶”,即沖泡法。從與其搭配的量詞“一巡”還大致可判斷,用的可能是茶壺沖泡。這在明代張源的《茶錄》中有類似記載。從史料中的“對榻燙茶”分析,江南地區當時官宦人家也使用狹長而矮榻床飲茶。當時還有茶葉沏泡需煎(也稱烹)了,就是史料中提到的“煎茶”。至于用例“吃茶”,不是“禮了吃茶”就是“拜了吃茶”或“揖了吃茶”,可見與上述兩者不同,它不是飲茶之法,實際上是拜會官府衙門的一種禮儀。而且,單從記載分析,吃茶之時,沒有陳列茶點、茶食,純粹喝茶,顯示了明朝江南地區官場待客茶主要流行清茶之風。同時,也可看出官府待客茶簡樸的一面。

按照明朝人的說法,在官場或者民間的人情往還上,待客一般都是用茶,只有情厚或者遠來的客人,才用酒招待。對于明朝官員,日僧策彥周良應是千里迢迢而來的客人,招待茶飯也是理所當然。從上面的史料可見,招待茶飯一般選擇在特殊時候,如正月初一,或者是衙門這樣的公共場所以外之處。這大概是因為對方是外國使者,畢竟“華夷”有別,況且朝廷明確規定著外國使者的下程額度。

二、江南文人的待客茶俗

如果說拜會官府屬于公干的話,那么結交當地文人就是策彥周良的私事了。因此,與前者嚴肅、程式化的場面相比,后者的氣氛就靈活多了。在江南期間,他結識了不少中國文人學士,如全仲山、柯雨窗、豐坊、葉寅齋、方梅涯等。他們共同吟詩作畫,切磋學藝。江南文人招待策彥周良的史料如下:

1.嘉靖十八年(1539)閏七月二日:齋后,訪戴、張、錢三秀才。將告歸之頃,驟雨作,三秀才親挽袂而留。少焉,設茶飯,酒闌各乘興發歌。(中略)全仲山弟季山出迎,一笑,遂以茶、瓜為只待。

2.同(年)閏七月二十四日:正使和上設小齋,齋后,訪王惟東,偶于下鄉不遇。侄汝喬出應一笑,遂挽于袂接于寢室,茶飯。初吃新米。歸程,訪趙一夔,茶話累刻而歸矣。

3.同(年)八月四日:次訪范南岡,敘人事了,茶飯,圍棋數盤。

4.同(年)八月七日:齋后,攜三英、宗桂,訪王惟東,送以山口紙一帖、胡椒二兩、筆一對、小刀一個。惟東設茶飯。

5.同(年)八月二十一日:蓮湖乞余赴其第,偕雨窗往,攜以紙一帖、筆一對。設茶果,茶罷,又赴雨窗書室。

6.嘉靖十九年(1540年)九月二十九日:齋后同實際、三英過柯雨窗打談,遂設茶飯。

7.同(年)十月二日:齋罷,同即休、三英扣盧月漁門,攜以山口杉原一帖、胡升(胡椒)一包,遂會于待月軒,有茶酒之設。

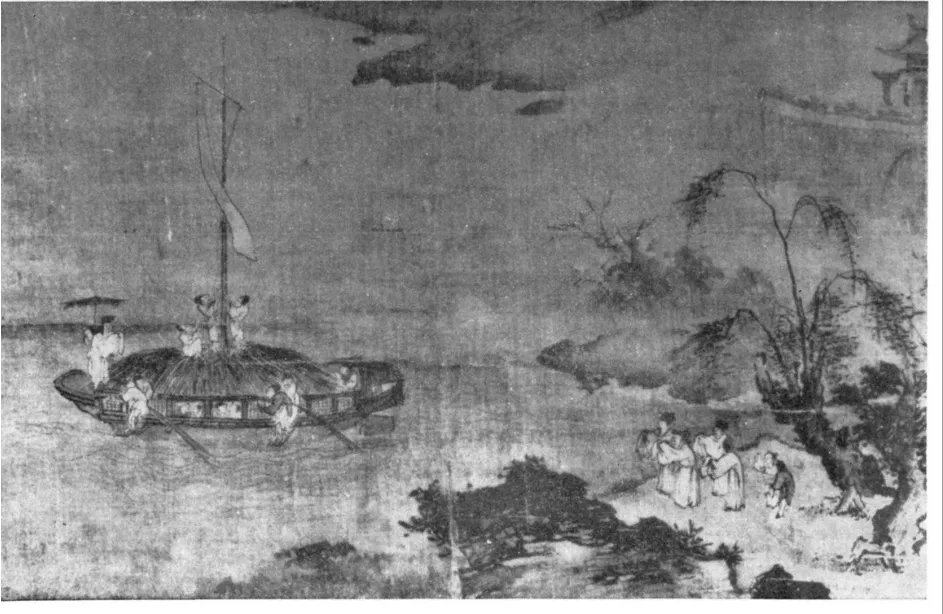

方梅涯等作于1550年的《謙齋老師歸日域圖》,現藏京都天龍寺妙智院

從上述記錄中可以看出,與官府待客盛行清茶之風不同,士大夫文人招待日使時,多數情況下會茶飯并舉,至少也會配以果品。可見,江南地區人士熱情好客的一面,同時也可以看到江南文人待客茶的一般禮數。在禮儀上,也沒有官場中的揖、拜等繁文縟節,代之以的只是“一笑”。這說明明代文人在自己家中款待客人時,氣氛十分輕松隨意。至于飲茶之法,上述史料中只提到“點茶”一種,自宋以后,常用此法。

日本京都天龍寺妙智院

不管通過何種途徑相識,策彥周良與江南文人士大夫之間交往不脫以下幾個方面內容:一是唱詩互酬,二是吃茶宴請,三是互贈禮物。策彥周良對此的記錄,反映出當時中日文化人在江南地區交流的情況,再現了明代江南地方文人生活的場景。

眾所周知,嘉靖時期倭患最烈,其中又數江南地區最慘。而作為日本人的策彥周良竟受到如此優厚待遇,與中國文人能這樣平等自由地來往,這說明了當時中國人對那些從事友好活動的日本人士持豁達態度。

三、江南寺院的待客茶俗

早已有學者指出,身為禪僧的策彥周良到了中國之后,與中國禪僧的交流其實并不多。相比之下,與中國文人的交往相當頻繁。分析個中原因,最主要的恐怕是當時的日本五山禪寺崇尚中國文化、提倡注重外學修養之故吧。因此,作為文學僧的策彥周良更需要的是通過和中國文人們的交流和切磋,來鑒別自己的文學水平,從而也提高自己的修養。鑒于此,整篇日記中記載與中國僧人交流的史料不多,茶俗就更少了。且看以下幾條史料:

1.嘉靖十八年(1539)六月二十五日:詣補陀洛寺……寺僧設椅子及案,請正使以下諸官員就座。座定給胡桃、李實、干荔等果。拿茶來,三巡而止。

2.同(年)六月二十九日:詣延慶寺里,寺乃天臺智者的(嫡)裔所居也。寺僧出迎,引入房。房一僧親切,把手說寺之事跡,且進西瓜,煎北茶。

3.同(年)八月四日:游南關禪寺。二僧出迎,一笑如十年故。對榻細陳,遂設茶飯。吃飯之后,涉后院數菜色。

4.同(年)十月九日:游延慶寺,過一院吃茶,主人迎接燒香。坐傍盆里,養菊花者數叢。

5.同(年)十一月十六日:辰刻,游寒山寺……過一院,院長出迎相揖,遂設榻侑茶。

6.嘉靖十九年(1540)八月五日:山長以下三人光伴,小僧數人給仕。飯了各言歸,寺僧接武相送拿茶。茶罷出門,門送惜別。

史料1中有“拿茶來,三巡而止”,可見,這應是泡茶。而史料2中的“煎北茶”尤值得注意。所謂的北茶,結合前面一個“煎”字分析,可能指產自青海、甘肅等地的團茶。史料3、5中的“設榻”和“對榻”表示了寺院中榻亦是常用飲茶器具之一。從策彥周良對僧人生活的描述文字中,我們能夠體會出,他在江南佛教寺院中感受到了更多的樂趣。這種樂趣一方面是來自自然風光上的,一方面是來自寺院所承載的文化內涵,另一方面則是來自“禪茶一味”的生活氣息。

縱觀中日交流史,佛教所起的作用是巨大的,在唐、宋、元、明、清各個時代里,僧侶扮演著無可替代的角色。因此,可以說中日佛教界早就建立了一種跨國界的寺院交通圈,眾多日僧被賜我國某寺院之職務,回國后大顯聲威。從以上幾條史料可以發現,策彥周良一行受到了我國各寺院僧侶的熱情歡迎和款待。設茶飯,陳茶果,行茶話,不是“一笑”,就是“把手”。

四、小 結

以上通過分析研究日本使節策彥周良的相關記載,可以發現明代江南地區的待客茶俗因人、因地而不同。在江南地區,官場待客茶注重等級,講究行禮作揖,常借清茶一杯以待客。而文人待客茶就顯得興趣盎然多了,往往喝茶只是引子,重點在行酒、吃飯和趣談。至于當時的江南寺院中的佛茶,亦頗具文士之風。

同時,策彥周良的記載還部分還原了江南士人對外部世界的認識。江南地區從唐代開始便頻繁地接觸到來自日本的人員,到策彥周良來華時已經幾乎不間斷地進行了七個半世紀。從當地士人與日本使節間的飲茶、喝酒等社交活動證明,即便有著倭寇之擾和明朝海禁等不利因素,中日在文化上的交流依然十分密切,政治上的齟齬并未阻塞文化流動的脈絡。